- •Внимание! ситуационные примеры и задачи по теме для выполнения самостоятельной работы приведены после лекционных материалов

- •Вопрос 2. Логические способы обработки информации в экономическом анализе

- •Вопрос 3. Традиционные методы экономической статистики и их использование в процессе аналитической обработки финансовой информации.

- •Вопрос 4. Способы детерминированного факторного анализа.

- •Вопрос 5. Способы стохастического анализа.

- •Вопрос 5. Методы теории принятия решений: оптимизационные методы в решении типовых аналитических задач.

- •Вопрос 6. Методы финансовых вычислений

- •Вопрос 7. Основные типы моделей, используемые в анализе и прогнозировании

- •Практические задания

Вопрос 4. Способы детерминированного факторного анализа.

Факторный анализ – это методика комплексного, системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативного показателя.

Каждый результативный показатель зависит от многочисленных факторов. Чем детальнее исследуется влияние факторов на величину результативного показателя, тем точнее будут итоги анализа и оценка качества работы предприятия.

Без глубокого и всестороннего изучения факторов нельзя сделать обоснованные выводы, выявить резервы производства, построить оптимальный план и сформировать управленческие решения.

Основными типами факторного анализа является детерминированный (ДФА) и стохастический (СФА).

Основным вопросом факторного анализа - является определение формы зависимости между факторами и результативными показателями. Если эта взаимосвязь функциональная - то есть изменение факторного признака приводит к определенному математическому изменению результата, то такой анализ называют детерминированным (в детерминированным анализе факторная модель представлена математической формулой).

Если взаимосвязь между факторами и результативными показателями вероятностная, то есть изменение каждого фактора может привести к нескольким значениям результативного показателя в зависимости от сочетания других факторов, то говорят о стохастическом факторе анализа (например, фактор – затраты на рекламу, результативный показатель – объем продаж). Изменение объема вложений в рекламу вряд ли может однозначно привести к конкретному изменению продаж. Такое влияние, безусловно, будет, однако четкий количественный результат его предсказать вряд ли возможно, а можно лишь предполагать с достаточной вероятностью).

Отбор факторов для анализа осуществляется на основе теоретических и практических знаний. При этом следует исходить из принципа: чем больше комплексных факторов подлежащих исследованию, тем точнее будут результаты анализа.

Классификация факторов представляет собой распределение по группам в зависимости от общих признаков

по природе:

- природно-климатические

- социально-экономические (уровень инфляции; динамика текучести кадров);

- производственно-экономические (уровень производительности труда, объем выпуска) и т.д.

II. по степени воздействия на результат:

-основные (на производительность труда работника влияют факторы организационно-производственного плана и социального плана). Традиционно в анализе факторы производства, то есть реальность работы данного исполнителя исходя из имеющегося оборудования, времени выделенного на обработку изделия и т.д.считались приоритетными по сравнению с факторами социальной направленности - удовлетворенностью рабочего трудом, степенью заинтересованности в своих результатах и т.д.

III. по характеру воздействия:

-интенсивные;

-экстенсивные.

Интенсивные характеризуют эффективность работы организаций. В частности в модели:

ВП = Кр * ГВр (30)

Кр – количество рабочих на предприятии;

ГВр – годовая выработка на 1 рабочего

ВП – валовая продукция.

Кр – это экстенсивный фактор, то есть мы добиваемся роста выпуска, просто увеличивая число реальных производителей продукции.

ГВр – это интенсивный фактор, то есть мы добиваемся роста выпуска за счет того, что отдельный труженик в единицу времени начинает производить больше.

IV. по свойствам отражаемых явлений:

-количественные – количество рабочих на предприятии;

-качественные – годовая выработка, социальные факторы заинтересованности рабочего трудом.

V. в зависимости от субъекта хозяйствования:

-объективные – процентные ставки по кредитам;

-субъективные – выработка рабочих.

VI. в зависимости от возможности количественного измерения влияния:

-параметрические – влияние измеряется количественно;

-непараметрические – не измеряется количественно.

Основополагающим принципом экономического анализа является систематизация факторов. Одним из способов такой систематизации является создание детерминированной факторной модели. Анализ структуры связей изучаемых показателей осуществляется с помощью построения блок – схемы, которая позволяет установить наличие и направление связи не только между изучаемыми факторами и результативным показателем, но и между самими факторами.

Представим в виде блок – схемы модель факторного анализа материалоемкости. Данный показатель отражает сколько копеек материальных затрат использовано в расчете на 1 рубль продажной стоимости выпущенной продукции. Если предприятие находит пути снижения количества или стоимости затрачиваемых материалов на тот же объем выпуска, то оно увеличивает, таким образом, итоговую прибыльность своей работы.

|

ОБЩАЯ МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ

| ||

Материальные затраты |

Стоимость выпущенной продукции

| |

|

Переменные 1. объем выпуска продукции; 2. структура выпуска продукции (удельный вес отдельных изделий в общем объеме выпуска); 3. расход материалов на единицу продукции; 4. цена на материалы |

Постоянные (расходы на хранение материалов) |

- объем выпущенной продукции; - структура выпуска продукции; - цена готовой продукции

|

Рис. 5 Факторы изменения показателя общей материалоемкости продукции

Стохастическая связь влияет на изменение результативного показателя комплексно.

Так, например, рассмотрим в качестве результативно показателя себестоимость единицы выпуска сельскохозяйственной продукции. Факторами, влияющими на изменение данного показателя являются: производительность труда; урожайность, сельскохозяйственных культур, количество внесенных удобрений, степень механизации производства и т.д.

Непосредственное прямое влияние на себестоимость оказывает только урожайность культур, все остальные факторы влияют на себестоимость косвенно через урожайность.

Одним из распространенных способов методики ДФА является преобразование и моделирование факторов системы. Сущность моделирования заключается в том, что взаимосвязь исследуемого показателя с факторным признаком передается в форме конкретного математического уравнения. Должны соблюдаться следующие условия:

все факторы моделирования должны быть четко количественно измеримы;

факторы, входящие в модель должны находиться в причинно-следственной связи с изучаемыми показателями.

Факторная модель должна обеспечивать возможность измерения влияния отдельных факторов, а суммарное влияние отдельных факторов должно быть равно общему приросту результативного показателя.

В детерминированном анализе выделяют следующие типы факторных моделей :

I. аддитивная

(31)

(31)

где X1,X2,X3 – например, элементы затрат

II. мультипликативная

(32)

(32)

III. кратная

![]() (33)

(33)

IV. смешанная (комбинированные)

;

;

![]() (34)

(34)

Представленные выражения показывают методику моделирования факторных систем, вместе с тем в анализе для удобства и эффективности аналитических расчетов используют преобразования факторных моделей. Один из распространенных способов - удлинение применим только для кратных моделей и предусматривает удлинение числителей исходящих моделей путем замены одного из нескольких факторов на сумму однородных показателей.

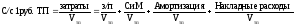

Для примера рассмотрим преобразование факторов модели анализа себестоимости на рубль товарной продукции.

(35)

(35)

В результате получаем новую аддитивную модель с набором факторов :

1 – трудоемкость (зарплатоемкость)

2 – материалоемкость

3 – уровень амортизации в объеме выпуска

4 – уровень накладных расходов в объеме выпуска.

Смысл преобразования: в результате трансформации исходной формулы мы получим четыре новых качественно различных показателя, которые влияют на величину затрат на рубль товарной продукции. Существует еще несколько способов преобразования факторных моделей.

Способы измерения факторов в детерминированном факторе анализа.

Для определения величины влияния отдельных факторов в ДФА используют следующие способы:

- способ цепных подстановок;

- интегральный способ;

- индексный способ;

- способ абсолютных разниц;

- способ относительных разниц.

Такие методы, как способ цепных подстановок и его разновидность – метод абсолютных разниц основываются на приеме элиминирования, то есть исключения влияния факторов на величину результативного показателя — причем всех кроме одного.

Все факторы меняются независимо друг от друга. Сначала первый, другие в это время остаются без изменения, затем второй, третий и т.д. при неизменности остальных факторов. Такой подход позволяет определить влияние каждого фактора на величину исследуемого показателя в отдельности.

Способ цепных подстановок.

Это наиболее универсальный прием, который используется для расчета влияния факторов во всех типах детерминированных факторных моделей. Данный способ позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение результативного показателя путем постепенной замены базисной величины каждого фактора на фактическую величину. Сравнение величины результата показателя «до» и «после» изменения уровня определенного фактора позволяет устранить влияние всех факторов, кроме одного и определить воздействие последнего фактора на прирост результативного показателя.

Необходимым условием использования данного метода является установление строгой очередности замены. Сначала меняются количественные факторы, в последствии — структурные и потом качественные.

Условно примем, что количественные факторы — это показатели численности, времени работы, а качественные — это производительность труда (выработка), т.е. величины, которые характеризуют эффективность чего-либо.

Факторная модель:

Yбаз =абаз * вбаз * сбаз

Yфакт = афакт*вфакт*сфакт

где:

баз - значение в базисный период (например, предыдущий год), либо по плану

факт – фактическое значение отчетного года

Объект анализа:

Δ Y = Yфакт -Yбаз

Проведем ряд подстановок:

Yбаз = абаз * вбаз * сбаз

Y1 = афакт * вбаз * сбаз

Y2 = афакт * вфакт * сбаз

Yфакт = афакт * вфакт * сфакт

Для определения влияния изменения фактора «а» на результативный показатель «Y» необходимо из 1-ой подстановки вычесть «Yбаз» (в методе цепных подстановок всегда из последующей постановки вычитается предыдущая).

Δ Y (Δ а)=Y1-Y0

Определим влияние изменения фактора «в» на изменение результативного показателя «Y»:

Δ Y (Δ в)=Y2 -Y1

Определим влияние изменения фактора «с» на изменение результативного показателя «Y»

Δ Y (Δ с)=Yфакт -Y2

Важно:

После проведения факторного анализа необходимо провести проверку:

Δ Y=Δ Y (Δ а)+Δ Y (Δ в)+Δ Y (Δ с)

Таблица 15

Данные для факторного анализа

|

Показатели |

Базисный период (0) |

Отчетный период (1) |

|

1. Объем валовой продукции, тыс. руб. (V вп) 2. Численность рабочих, чел. (ЧР) 3. Годовая выработка (ПТ) 1 рабочего (тыс. руб.) |

159334,2

762

209,1 |

167239,6

764

218,9 |

Найти влияние факторов на изменение объема выпуска продукции методом цепных подстановок.

Факторная модель:

V ВП = ЧР*ПТ

Объект анализа:

Δ V ВП = ЧР1 * ПТ1 - ЧР0 * ПТ0 =167239,6-159334,2=7905,4 тыс. руб.

V ВП 0 = ЧР0 * ПТ0 = 762*209,1=159334,2 тыс. руб.

V ВП` = ЧР1 * ПТ0 = 764*209,1=159752,4 тыс. руб.

V ВП 1 = ЧР1 * ПТ1 = 764*218,9 = 167239,6 тыс. руб.

Δ V ВП (ΔЧР) = 159752,4 — 159334,2 = 418,2 тыс. руб.

Δ V ВП (Δ ПТ) = 167239,6 — 159752,4 = 7487,2 тыс. руб.

Проверка : Δ V ВП = 418,2 + 7487,2 = 7905,4 тыс. руб.

Согласно данным факторной модели на изменение объема выпуска продукции оказали влияния 2 фактора:

- увеличение численности рабочих в отчетном периоде по сравнению с базисным на 2 человека повлияло на рост объема выпуска продукции на сумму 418,2 тыс. руб.

- изменение производительности труда рабочих с 209,1 до 218,9 тыс. руб./чел, повлияло на увеличение объема выпуска продукции в сумме 7487,2 тыс. руб.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод, что предприятие добилось прироста объема выпуска как в следствии положительного воздействия экстенсивных факторов (увеличения численности рабочих), так и за счет мобилизации резервов роста годовой выработки.

Способ абсолютных разниц.

Данный прием является одной из разновидностей метода цепных подстановок и основан также на приеме элиминирования. Способ применяется только в мультипликативных и смешанных (мультипликативно-аддитивных моделях). Эффективен он в том случае, если данные уже содержат абсолютное отклонение по факторным показателям. В упрощенном виде можно сказать, что при использовании данного метода величина влияния факторов рассчитывается умножением абсолютного прироста на базисную величину факторов, которые находятся справа от него и на фактическую величину факторов расположенных слева от него в модели.

Факторная модель:

Y =а* в* с

Объект анализа:

Δ Y = Y1 - Y0

Δ Y (Δ а) = (а1 - а0) * в0 * с0

Δ Y (Δ в) = а1 (в1 - в0) * с0

Δ Y (Δ с) = а1 *в1 * (с1 - с0)

Факторная модель:

V ВП = ЧР*ПТ

Объект анализа:

Δ V ВП = ЧР1 * ПТ1 -ЧР0 * ПТ0 =7905,4 тыс. руб.

Δ V ВП (ΔЧР) = (764-762)*209,1 = 418,2 тыс. руб.

Δ V ВП (ΔПТ) = 764 * (218,9 - 209,1) = 7487,2 тыс. руб.

Проверка: Δ V ВП = 418,2 + 7487,2 = 7905,4 тыс. руб.

К семинару: на примере факторной модели VВП = ЧР*ПТ необходимо математически доказать правомерность применения алгоритма факторного анализа на базе метода абсолютных разниц.

Интегральный метод.

Позволяет более точно определить влияние качественных и количественных факторов, поскольку в факторном анализе есть объективные ограничения — у факторов присутствует эффект синергизма, т.е. влияние факторов может быть не только обособленное, но и в небольшой степени — совместное.

Таким образом, в интегральном методе остаток совместимого влияния факторов распределяются между ними поровну, в отличии от метода цепных подстановок, где большая часть такого остатка приходится на качественный фактор.

Факторная модель:

Y = а * в

Объект анализа:

Δ Y = Y1 -Y0

Δ Y (Δ а) = Δ а*в0 + ((Δ а * Δ в)/ 2)

Δ Y (Δ в) = Δ в*а0 + ((Δ а * Δ в)/ 2)

Факторная модель:

V ВП = ЧР*ПТ

Объект анализа:

Δ V ВП = ЧР1 * ПТ1 - ЧР0 * ПТ0 =7905,4 тыс. руб.

Δ V ВП (ΔЧР) = ΔЧР * ПТ0 + (ΔЧР * Δ ПТ/2) =

(764-762)*209,1 + ((764-762)* (218,9-209,1)/2) = 428 тыс. руб.

Δ V ВП (ΔПТ) = ΔПТ * ЧР0 + (ΔЧР * Δ ПТ/2) =

9,8-762 + (2*9,8/2) = 7477,4 тыс. руб.

Проверка: Δ V ВП = 428 + 7477,4 = 7905,4 тыс. руб.

Дискуссионным вопросом применения метода цепных подстановок является последовательность замены факторов. Традиционно считается, что при проведении цепных подстановок в первую очередь замене должны подвергаться количественные факторы, а затем качественные. В результате использования подобного допущения на описанном цифровом примере мы увидели, что:

- увеличение численности рабочих в отчетном периоде по сравнению с базисным, повлияло на рост объема выпуска продукции на сумму 418,2 тыс. руб.

- изменение производительности труда рабочих повлияло на увеличение объема выпуска продукции в сумме 7487,2 тыс. руб.

При этом интегральный метод оценки дал иной результат. В частности было установлено, что:

увеличение численности рабочих в отчетном периоде по сравнению с базисным, повлияло на рост объема выпуска продукции на сумму 428 тыс. руб.

- изменение производительности труда рабочих повлияло на увеличение объема выпуска продукции в сумме 7477,4 тыс. руб.

Оба метода доказали математическое равенство группового влияния факторов на объект анализа. При этом в методе цепных подстановок количественная сила влияния факторов смещена в пользу качественного фактора производительности труда. Однозначного довода в пользу того, какой метод факторного анализа более предпочтителен экономическая наука в настоящий момент предложить не может. Вместе с тем, сформулируем основные логические принципы, которыми аналитику следует руководствоваться при выборе конкретного метода:

Предположим, при проведении факторного анализа методом цепных подстановок по рассматриваемому примеру мы изменим последовательность замен факторов и первым заменим качественный фактор выработки. Тогда:

Δ V ВП = ЧР1 * ПТ1 - ЧР0 * ПТ0 =7905,4 тыс. руб.

V ВП 0 = ЧР0 * ПТ0 = 159334,2 тыс. руб.

V ВП ` = ЧР0 * ПТ1 = 762*218,9=166801,8 тыс. руб.

V ВП 1 = ЧР1 * ПТ1 = 764*218,9 = 167239,6 тыс. руб.

Δ V ВП (Δ ПТ) = 166801,8— 159334,2 = 7467,6 тыс. руб.

Δ V ВП (Δ ЧР) = 167239,6 — 166801,8= 437,8 тыс. руб.

Проверка : Δ V ВП = 437,8 + 7467,6 = 7905,4 тыс. руб.

Таким образом, при применении последовательности подстановок, отличной от традиционного подхода, влияние фактора производительности оказалось ниже. Полагаем, что традиционный подход более корректен по следующей причине. Предположим, мы отказываемся от традиционного подхода и находим влияние изменения выработки на изменения объема выпуска следующим образом.

Δ V ВП (Δ ПТ) = ЧР0 * ПТ1 - ЧР0 * ПТ0

Таким образом, влияние производительности находится в условиях плановой численности, то есть подобный расчет не дает нам возможности с точностью определить фактический прирост выпуска продукции, если мы, например, поднимем интенсивность работы производства за счет более эффективного использования новой техники. По приведенному расчету влияние факторов будет найдено в условии плановой численности сотрудников, что не соответствует реальной ситуации, а значит, не может выступать адекватным обоснованием прогнозов и управленческих решений. Считать упущенные возможности от снижения производительности на фоне предыдущего периода или плана нужно в условия фактического состояния остальных факторов также и потому, что производительность труда, по сути, является ключевым фактором, связанным с состоянием мощностей, эффективностью организации производства, уровнем брака и т.д. на который предприятие может воздействовать и существенно повышать результативность своей деятельности. Мировой опыт доказал, что экстенсивный путь роста – за счет численности, увеличения времени работы не несет больших резервов. Напротив, внедрения средств автоматизации производства позволяет повысить объемные показатели гораздо более значительно. В этой связи анализ влияния выработки на показатели выпуска товарной продукции должен быть максимально реалистичным: то есть давать ответ на вопрос, что будет если при той же степени обеспеченности трудовыми ресурсами мы поднимем эффективность работы за единицу времени одного сотрудника (например, за счет модернизации производственных мощностей). Таким образом, гораздо более правомерно проводить расчет традиционным способом:

Δ V ВП (Δ ПТ) = ЧР1 * ПТ1 — ЧР1 * ПТ0

Эффективное использование факторного анализа в системе аналитического инструментария управления предполагает использование анализа факторов второго и последующего порядка, воздействующих на объект управления. Рассмотрим общую схему подобного анализа на примере материальных затрат. Факторы, влияющие на изменение общей суммы материальных затрат в себестоимости продукции, можно представить в виде следующей блок-схемы:

Рис. 6 Факторная схема анализа прямых материальных затрат

На первом этапе определим общее отклонение по величине переменных материальных затрат на весь выпуск продукции. При этом сопоставляют произведение фактического уровня материальных затрат на единицу изделия (УМЗ) на фактический объем продукции (К) с плановым уровнем материальных затрат на плановый объем продукции.

∆МЗ = ∑УМЗф*Кф-∑УМЗп*Кп

На данное отклонение могут оказать влияние:

1) изменение объема производства товарной продукции (∆Vтп);

2) изменение ассортимента и структуры выпуска продукции (∆УДi);

3) изменение уровня МЗ на единицу продукции (∆УМЗ)

Факторный анализ материальных затрат с применением указанной модели предполагает, что при использовании метода цепных подстановок первым заменяется фактор К. Таким образом, влияние фактора изменения уровня МЗ определяют как разность между фактическими МЗ на фактический V производства и плановыми МЗ на фактический V производства.

∆МЗ(∆УМЗ) =∑УМЗф Кф - ∑УМЗпКф

Определив изменение общей суммы материальных затрат за счет средней величины материальных затрат в себестоимости изделий, необходимо продолжить анализ и выяснить, что повлияло на величину материальных затрат в себестоимости конкретного изделия, например, изделия А.

Таким образом, на следующем этапе анализа материальных затрат необходимо перейти от анализа материальных затрат на весь выпуск (МЗ) к анализу материальных на единицу изделия (УМЗ). На отклонение фактического уровня материальных затрат от базисного (планового) влияют следующие факторы:

а) нормативный

б) ценностный (ценовой)

в) рецептурный

Под нормативным фактором понимается отклонение фактического расхода материалов на единицу продукции от установленной нормы.

Под ценностным фактором понимается изменение стоимости материалов, по которым они относятся на производство, от базисной стоимости.

Под рецептурным фактором понимается полная или частичная замена одних материалов другими.

Следует иметь в виду, что обычно на предприятии выпускается широкий ассортимент продукции и на каждое изделие расходуется иногда до нескольких десятков наименований материалов.

В этих условиях определение величины влияния каждого фактора в целом по предприятию трудно осуществимо. Поэтому подобные расчеты производят по отдельным наименованиям продукции или материалам, по которым выявлены существенные отклонения в расходе материальных ресурсов.

Рассмотрим анализ изменения материальных на единицу изделия А (УМЗА) фактически по сравнению с планом.

Объект анализа - общее отклонение фактического уровня материальных затрат на единицу изделия А от планового уровня:

∆ УМЗА = УМЗА факт - УМЗА план

УМЗА факт = ∑(УРi факт * Цi факт ) УМЗА план = ∑(УРi план * Цi план)

где, УРi – удельный расход i-го вида материала на изделия А в натуральном измерении; Цi – средняя цена единицы сырья (материалов), затрачиваемых при производстве одного изделия А, руб.

Чтобы узнать влияние нормативного фактора, необходимо разницу между фактическим и плановым количеством материалов, израсходованным на производство единицы изделия, умножить на плановые цены материалов:

∆УМЗ (∆УР) = ∑(УРi факт - УРi план ) * Цi план

Разница между фактическими и плановыми ценами материалов, умноженная на фактическое количество израсходованных материалов на единицу изделия, составляет отклонение за счет ценностного фактора:

∆УМЗ (∆Ц) = ∑( Цi факт - Цi план) * УРi факт

Разница за счет влияния рецептурного фактора при замене материала i1 на i2 определяется следующим образом:

∆УМЗ (∆рецептуры) = УРi2 факт * Цi2 факт - УРi1 план * Цi1 план

Баланс факторов: ∆МЗ = ∆МЗ (∆УР) + ∆МЗ(∆Ц) + ∆МЗ (∆рецептуры)

Для практического иллюстрирования описанного алгоритма используем данные выписки из калькуляции по изделию А (табл. 16)

Таблица 16

Исходная информация для анализа прямых

материальных затрат на единицу изделия А

|

Наименование материалов |

Ед.изм.

|

По базовой калькуляции |

По фактической калькуляции | |||||

|

Количественный расход на одно изделие |

Стоимость единицы материала, руб. |

Сумма, руб. |

Количественный расход на одно изделие |

Стоимость единицы материала руб. |

Сумма, руб. | |||

|

1. α |

кг |

4 |

55 |

220 |

4,56 |

52 |

237,12 | |

|

2. ß |

л |

0,1 |

25 |

2,5 |

0,15 |

28 |

4,2 | |

|

2. γ |

м |

7 |

23 |

161 |

- |

- |

- | |

|

3. δ |

м |

- |

- |

- |

9 |

19 |

171 | |

|

Итого на изделие: |

|

- |

- |

383,5 |

- |

- |

412,32 | |

∆ УМЗА = УМЗА факт - УМЗА план = 412,32 – 383,5 = + 28,82 руб.

Рассчитаем влияние факторов на изменение материальных затрат на изделие А с использованием таблицы 17

Рассмотрим изменение количественного расхода материала α на одно изделие А, руб.

∆УМЗ (∆УР α) = ∑(УР α факт - УР α план ) * Ц α план=(4,56-4)*55 = + 30,8 руб.

Вместе с тем увеличение количественного расхода материала α на одно изделие А повлекло за собой увеличение общей суммы материальных затрат на предприятии.

Мы указали, что

МЗ = ∑УМЗ*К ,

при этом

∆МЗ(∆УМЗА) =∑УМЗАф КАф - ∑УМЗАпКАф

В свою очередь, на УМЗА воздействуют указанные выше факторы, одним из которых является нормативный, влияние которого определяется по формуле:

∆УМЗА(∆УР α) = (УР α факт - УР α план ) * Ц α план

Значит, если мы хотим определить как повлияло изменение уровня расхода материала α (фактор второго порядка) на общую сумму материальных затрат, надо объединить две указанные формулы

∆МЗ((∆УМЗА(∆УР α))= {(УР α факт - УР α план ) * Ц α план}*К факт изд. А={(4,56-4)*55}*25600 =788480 руб.

25600 шт. – это фактический выпуск изделия А в натуральном выражении

Таким образом, за счет количественного перерасхода материала α на одно изделие А общий прирост материальных затрат в себестоимости продукции по сравнению с планом составил 788480 руб.

Аналогичным образом можно рассчитать влияние ценностного фактора (изменения заготовительной стоимости материала).

Покажем это на примере материала α:

∆УМЗА (∆Ц α) = (Ц α факт - Ц α план) * УР α факт = (52-55)*4,56 = - 13,68 руб.

Далее определим, как повлияло изменение заготовительной стоимости одного кг. материала α (фактор второго порядка) на общую величину совокупных материальных затрат. Для этого по аналогии воспользуемся ранее рассмотренным алгоритмом объединения двух формул в одну:

∆МЗ((∆УМЗА(∆Ц α))= {(Ц α факт - Ц α план) * УР α факт }*Кфакт изд. А={(52-55)*4,56 }*25600 = - 350208 руб.

Обобщим расчеты по оценке влияния факторов на изменение материальных затрат в следующей таблице.

Таблица 17

Расчет влияния факторов изменения материальных затрат

|

Влияние фактора |

Экономия «- »; перерасход « + » | |

|

на одно изделие А, руб |

на весь выпуск изделия А, тыс. руб. | |

|

Изменение количественного расхода материала α |

(4,56-4)*55 = + 30,8 |

+30,8*25,6 = + 788,48 |

|

Изменение количественного расхода материала ß |

(0,15-0,1)*25 = + 1,25 |

+1,25*25,6 = + 32 |

|

Итого влияние нормативного фактора |

+ 32,05 |

+ 820,48

|

|

Изменение стоимости заготовления материала α |

(52-55)*4,56 = - 13,68 |

- 13,68*25,6 = - 350,208 |

|

Изменение стоимости заготовления материала α |

(28-25)*0,15 = + 0,45 |

0,45*25,6 = + 11,52 |

|

Итого влияние ценностного фактора |

-13,23 |

-338,688 |

|

Замена материала ß на материал γ |

9*19-7*23 = +10 |

+10*25,6 = +256 |

|

Итого влияние рецептурного фактора |

+10 |

+256 |

|

Итого |

+28,82 |

+737,792 |

Из приведенных данных видно, что на единицу изделия А допущен перерасход материальных ресурсов в сумме 28,82 руб. Увеличение общей суммы материальных затрат по данному изделию на 737,792 тыс. руб. обусловлено тем, что предприятие допустило превышение фактического расхода материалов на единицу изделия против установленных норм (+820,48 тыс. руб.), произвело замену материала на более дорогостоящий (+256 тыс. руб.). При этом заготовительная стоимость материалов даже снизилась на 338,688 тыс. руб., однако ее уменьшение не позволило компенсировать отрицательное воздействие на увеличение материальных затрат нормативного и рецептурного факторов.

Баланс факторов (при расчете на одно изделие А):

+32,05-13,23+10 = +28,82 руб.

Баланс факторов (при расчете на весь выпуск изделия А):

+820,48-338,68+256 = +737,792 тыс. руб.