студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

7.6 ] |

Связь функции когерентности и распределения энергии |

551 |

пустимую (для наблюдения интерференционной картины) разность хода можно оценить из условия: 2 $, здесь — значение , при котором функция «огибающей» (выражение в квадратных скобках) обращается в нуль:

27 |

(7.39) |

|

Максимальный порядок интерференции есть |

|

|

|

27 |

(7.40) |

0 |

0 |

|

Сопоставляя выражения для максимально допустимой разности хода, полученные при временном ( >0) и спектральном (формула (7.39)) подходах, находим связь между шириной спектра и временем корреляции >0

>0 2$ |

(7.41) |

Сужение спектра приводит, согласно (7.41), к увеличению времени когерентности >0, т. е. к увеличению длительности цу-

гов; наоборот, чем короче цуги, тем шире спектр — таков смысл соотношения (7.41), называемого соотношением неопределенностей.

Выражая ширину спектрального интервала в длинах волн, имеем для и следующие соотношения:

|

0 |

; |

2 |

|

(7.42) |

||

|

|

0 |

|

||||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||

Приведем числовые |

оценки |

и |

для некоторых |

||||

реальных источников. |

|

|

|

1. |

Дуговой фонарь без фильтра, визуальное наблюдение |

||

|

2,5–3 10 5 см, |

0 5 10 5 см; |

|

|

2; 10 4 см |

||

2. |

То же со стеклянным светофильтром |

||

|

Æ |

|

0 5 10 5 см; |

|

300 А 3 10 6 см, |

|

|

|

20, 10 3 см |

||

3. |

Узкая спектральная линия |

|

|

|

Æ |

|

2,5 м |

|

10 3 А, 5 106; |

||

4. Излучение стабилизированного газового лазера

1010; 5 км

Соотношение неопределенностей (7.41) получилось не случайно. Оно является следствием общей связи, существующей

552 |

Интерференция волн |

[ Гл. 7 |

между функцией когерентности > и спектральной интенсивностью . К нахождению этой связи мы и перейдем.

Вернемся к соотношению (7.37), представив правую часть равенства в виде

: 2 2

7

Интеграл в первом слагаемом представляет собой суммарную интенсивность света в каждой из интерферирующих волн:

:0,

(т. е. первое слагаемое 2:0 — это сумма интенсивностей слагаемых волн). Второе слагаемое перепишем в виде

2 2 Re D # %

7

Таким образом, вместо (7.37) имеем

: 2:0 1 |

Re < # |

|

|

||

+0 |

|

|

Сравнивая полученное выражение с (7.33), найдем

D # % :05 > >

Итак, функция — распределение энергии по спектру — является преобразованием Фурье функции когерентности >

> D # |

(7.43) |

Понятно, что соотношение неопределенностей (7.41), связывающее ширину спектра со временем когерентности, являет-

ся следствием общей связи (7.43).

Замечание. Качественно ясно, почему с ростом ширины спектра излучения контраст интерференционных полос уменьшается. Это связано с тем, что полосы, отвечающие разным частотам (разным длинам волн), имеют разную ширину ( *). Полосы, отвечающие б´ольшим длинам волн, более широкие, поэтому с ростом порядка полосы (т. е. с ростом разности хода) смещение полос одинакового порядка , отвечающее разным , постепенно нарастает. Наконец, наступает ситуация, когда на 1 -ю полосу длины волны налагается -я полоса длины волны , т. е.

1

7.7 ] Пространственная когерентность и интерференционные явления 553

При дальнейшем росте полосы практически исчезают: на минимум интенсивности одной длины волны налагается максимум какой-либо другой длины волны из спектрального диапазона излучения. Суммарная картина интенсивности усредняется. Из последнего равенства получаем уже знакомую нам оценку максимального порядка интерференции .

7.7. Пространственная когерентность и интерференционные явления при использовании протяженных источников

До сих пор речь шла о том, как на интерференционных явлениях сказывается отличие реальной волны от строго монохроматической. При этом источники света считались точечными (содержащими однако огромное число излучающих атомов).

Понятие «точечный источник» — идеализация, ничуть не меньшая, чем понятие «монохроматический источник». Все источники света имеют определенную протяженность, а это приводит к возникновению интерференционной картины меньшей контрастности, чем это следует из приведенных ранее расчетов. Как показывает опыт, при увеличении размеров источника видность интерференционной картины постепенно уменьшается и при достаточно больших размерах интерференционные полосы исчезают вовсе. Легко качественно понять характер изменения видности полос при изменении размеров источника, если исхо-

дить из представления о том, что протяженный источник света — это совокупность большого количества независимых источников

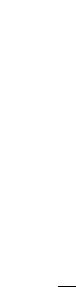

(рис. 7.18) (действительно, каждая малая |

Vi |

|||

площадка источника 9 состоит |

из ато- Si |

|||

мов, излучающих независимо от атомов |

|

|||

другой площадки, 9 ( |

")), |

и таким |

Vj |

|

образом волны, излучаемые этими площад- |

||||

|

||||

ками, 2 и 2 некогерентны: |

|

S j |

||

|

|

|

||

2 2 0 при |

" |

|

Рис. 7.18 |

|

Некогерентность излучения разных точек (малых элементов9) протяженного источника означает, что при расчете интерференционой картины необходимо найти распределение интенсивности, создаваемое каждой точкой, а затем сложить интенсивности.

Пусть источник 9 и плоскость наблюдения в опыте английского физика Т. Юнга (1773–1829) удалены от экрана с отверстиями 91 и 92 настолько, что волны, приходящие от каждого малого элемента источника к этим отверстиям, а также волны, приходящие к плоскости наблюдения от этих отверстий,

554 |

Интерференция волн |

|

[ Гл. 7 |

||||

можно считать плоскими. Тогда, очевидно, интерференционная |

|||||||

картина, создаваемая крайней точкой источника (штриховая |

|||||||

кривая : на рис. 7.19), смещена относительно интерференци- |

|||||||

|

x |

онной картины |

от центральной |

||||

|

точки (сплошная кривая : ) |

||||||

|

|

на расстояние, равное #. Если |

|||||

B |

|

это смещение меньше ширины ин- |

|||||

A |

|

терференционной полосы * |

|||||

|

|

(* |

— угол схождения ин- |

||||

z |

|

терферирующих |

волн, |

— |

рас- |

||

|

|

стояние |

между |

отверстиями |

91 |

||

Рис. 7.19 |

|

и 92), то интерференционная кар- |

|||||

|

тина наблюдается. |

|

|

||||

|

|

|

|

||||

В противном случае (при # & ) интерференция не наблю- |

|||||||

дается: суммарная интенсивность уже не имеет чередующихся |

|||||||

максимумов и минимумов. Это связано с тем, что на темную |

|||||||

полосу (минимум интенсивности от одной точки источника) на- |

|||||||

кладывается светлая полоса (максимум интенсивности от другой |

|||||||

точки), и суммарная интенсивность оказывается константой — |

|||||||

получается равномерная освещенность плоскости наблюдения. |

|||||||

Итак, имеем оценку для максимально допустимой ширины ис- |

|||||||

точника : |

|

0 , |

|

|

(7.44) |

||

|

|

|

|

||||

или при заданной ширине источника, максимально допустимое |

|||||||

расстояние между отверстиями |

(которое определяет «апертуру |

||||||

интерференции» |

0) |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

или |

|

(7.45) |

|||

|

) |

|

|

) |

|

|

|

Мы привели лишь качественные рассуждения, которые не |

|||||||

дают количественной оценки видности интерференционной кар- |

|||||||

тины. Такая количественная оценка тесно связана с важным |

|||||||

свойством волны, излучаемой протяженным источником света, |

|||||||

с пространственной когерентностью. |

|

|

|

|

|||

Если в опыте Юнга используется точечный источник света 9, |

|||||||

находящийся на одинаковом расстоянии от отверстий 91 и 92, |

|||||||

то волны от этого источника создают на отверстиях одинаковые |

|||||||

колебания: амплитуда и фаза колебаний 21 в точке 91 в любой |

|||||||

момент времени такие же, как и в колебании 22 (в точке 92): |

|||||||

21 22 2

Отметим, что при этом

21 22 2 2 :

Таким образом, колебания 21 и 22 полностью когерентны.

7.7] Пространственная когерентность и интерференционные явления 555

Вслучае протяженного источника колебания в точках 91 и 92 создаются всеми точками источника, причем лишь центральная точка источника создает на отверстиях одинаковые по амплитуде и фазе колебания. Любая другая точка посылает волну, создающую на отверстиях разные по фазе колебания (просто из-за того, что она находится на разных расстояниях

от 91 и 92). Ясно поэтому, что и суммарное колебание 21 в точке 91 отличается по фазе от колебания 22 в точке 92. Это приводит, как мы увидим, к уменьшению величины

|

12 0 21 22 |

|

|

|

|

|||

Как мы вскоре убедимся, 12 0 является функцией расстояния |

||||||||

между точками |

91 и 92 |

. Она называется функцией простран- |

||||||

ственной когерентности. |

|

|

|

|

|

|

||

Пусть 21 и 22 — колебания, созданные протяжен- |

||||||||

ным квазимонохроматическим источником 9 в точках 91 и 92 |

||||||||

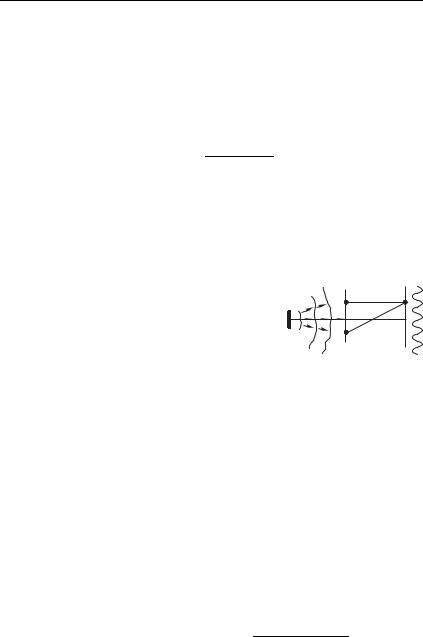

плоскости П1 (рис. 7.20). Чтобы экспериментально определить, |

||||||||

когерентны ли колебания 21 и 22 |

|

|

|

|

|

|||

установим в плоскости |

П1 |

непрозрач- |

|

|

S1 |

r1 |

P |

|

ный экран, проделав два малых отвер- |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||||

стия в точках 91 и 92. |

|

|

S |

|

|

r2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Волны света, проходя через отвер- |

|

|

S2 |

|

||||

|

|

|

|

|||||

стия, идут (из-за дифракции) в разных |

|

|

Ï1 |

Ï2 |

||||

направлениях и, перекрываясь, создают |

|

|

Рис. 7.20 |

|

||||

(или не создают) интерференционную |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

||||

картину в плоскости наблюдения П2. Эта картина, как мы уви- |

||||||||

дим, даст нам информацию о функции когерентности 21 22 . |

||||||||

Колебание в точке наблюдения 6 есть результат наложения |

||||||||

волн, пришедших в эту точку от 91 и 92. |

|

|

|

|

||||

Колебания, созданные волной, пришедшей от отверстия 91, |

||||||||

запишем в виде #121 >1 , где константа #1 учитывает ослаб- |

||||||||

ление волны из-за расходимости, а >1 1 |

есть время рас- |

|||||||

пространения волны от |

91 |

до 6, т. е. колебание |

в точке 6 |

|||||

в момент такое же, как на отверстии 91 в момент >1, лишь |

||||||||

уменьшенной амплитуды. |

|

|

|

|

|

|

||

Аналогично |

волна |

от |

отверстия |

92 |

создает |

колебание |

||

#222 >2 , где >2 2 . Результирующее колебание, согласно |

||||||||

принципу суперпозиции, есть |

|

|

|

|

|

|||

2 #121 >1 #222 >2

Как и ранее, находим

: 2 2 :1 :2 2 Re 21 22 >

Будем считать, что для всей интересующей нас области наблюдения запаздывание одной волны относительно другой > ма-

556 |

Интерференция волн |

[ Гл. 7 |

ло по сравнению со временем когерентности >0 (но конечно, может быть много больше периода светового колебания 2$ 0), > >0.

Это означает, что за время > ( 1 2) амплитуда и фаза колебания 22 не успевает заметно измениться, т. е. колебание в момент времени > состоит из той же совокупности цугов, что и в момент времени .

Тогда

72 > 72 и 22 > 72 > D# 72 D#

Вспомнив определение функции пространственной когерент-

ности, получаем |

|

: :1 :2 2 Re 12 0 D#0 |

(7.46) |

Из (7.46) следует, что интенсивность света во всех максимумах интерференционной картины одна и та же (независимо от порядка интерференции), так как величина 12 0 не зависит от положения точки наблюдения (не зависит от > при условии что > >0), а определяется лишь апертурой интерференции (в опыте Юнга — угловым расстоянием между отверстиями 91 и 92) или, при заданном расстоянии, размерами источника. Таким образом, видность интерференционной картины одинакова во всех точках.

Вводя, как и ранее, нормированную функцию

512 0 12 0 ,

+1+2

называемую степенью пространственной когерентности, получим из (7.46)

: > :1 :2 2 :1:2 Re 512 0 D#0 |

(7.47) |

Или, при равных интенсивностях :1 :2 :0 |

|

: > 2:0 1 Re 512 0 D#0 |

(7.48) |

Полученные выражения (7.47) и (7.48), определяющие интерференционную картину при использовании протяженного источника, справедливы для любой двухлучевой интерференционной схемы. Формулу (7.48) можно записать в виде

: > 2:0 1 512 0 0> , |

(7.49) |

где — аргумент комплексной функции 512. Видность 2 выражается через 512 0 равенством

2 512 0

Пока мы имеем лишь качественную оценку (7.45) влияния размеров источника на видность интерференционной картины. Теперь необходимо найти количественную связь функции 512 0 с размером источника.

7.7 ] Пространственная когерентность и интерференционные явления 557 |

||||||

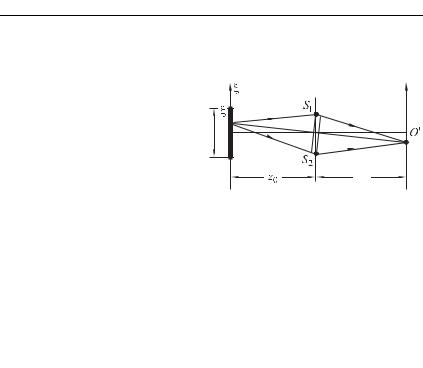

Для этого рассмотрим интерференционную картину, создава- |

||||||

емую протяженным источником, как сумму интерференционных |

||||||

картин от отдельных точек источника. В качестве примера вновь |

||||||

обратимся к |

опыту |

Юнга |

|

|

x |

|

(рис. 7.21). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Протяженный |

источ- |

|

|

|

||

ник — светящаяся полоска |

b O |

|

|

|||

шириной — и плоскость |

|

x |

||||

|

|

|||||

наблюдения |

П |

находятся |

|

|

|

|

на расстояниях 0 и от |

|

z |

|

|||

экрана с отверстиями 91 |

|

|

Ï |

|||

и 92, расстояние между |

|

Рис. 7.21 |

|

|||

отверстиями . |

|

|

|

|

|

|

Еще раз подчеркнем, что степень монохроматичности ис- |

||||||

точника достаточно велика (т. е. для всей интересующей нас |

||||||

области наблюдения в плоскости П разность хода волн много |

||||||

меньше длины |

цуга |

>0). Поэтому |

можно при |

расчете |

||

картины интерференции, созданной какой-либо точкой источни- |

||||||

ка, пользоваться приближением строго монохроматических волн |

||||||

(формула (7.8)) заданной частоты. |

|

|

||||

Картина интерференции, созданная в плоскости наблюдения |

||||||

центральной точкой источника « » (точнее малым элементом |

||||||

источника) имеет вид |

|

|

|

|||

|

0 2 0 1 |

2 |

|

|

|

||

Здесь 0 |

— интенсивность волны, прошедшей через од- |

||

но из отверстий (и созданной в плоскости наблюдения малым элементом источника ), — ширина интерференционной полосы. Ясно, что нулевая полоса (соответствующая разности хода 0) находится на оси симметрии, в точке .

Из рис. 7.21 также ясно, что элемент источника, имеющий координату 0, создает картину интерференции, смещенную на расстояние 0 0 (в точку смещается нулевая полоса, соответствующая разности хода 0). Мы полагаем, что расстояния 0 и велики по сравнению с размером источника и

расстоянием между отверстиями |

|

, т. е. |

|

|

|

|

|

|

|

||||

2 0 |

1 |

2 |

|

|

|

|

|

0 |

|

(7.50) |

|||

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

0 |

|

|||||||

Результирующую картину интерференции найдем суммирова- |

|||||||||||||

нием картин (7.50) по всем точкам источника. Получаем |

|

||||||||||||

/2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

: 2 0 |

1 |

|

|

|

|

|

(7.51) |

||||||

|

|

|

|

|

|

0 |

|

||||||

|

|

|

|

0 |

|||||||||

/2

558 Интерференция волн [ Гл. 7

Производя интегрирование (7.51), найдем

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

#" |

|

|||||

: 2:0 !1 |

|

0) |

|

(7.52) |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

$ |

|||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

0) |

|

|

|

|

|

|

|||

Сравнивая (7.52) и (7.49), находим степень пространственной когерентности, которая определяет видность интерференционной

картины:

|

|

|

2 512 |

|

|

0) |

|

(7.53) |

|||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

0) |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

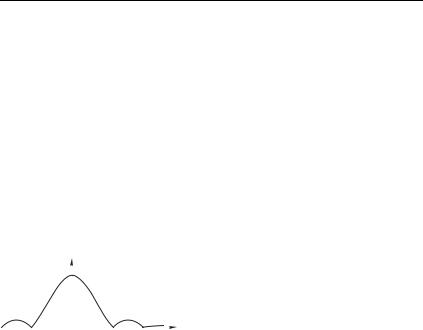

Функция 512 изображена на рис. 7.22 (аргументом является |

|||||||||||

расстояние |

между точками 91 и 92). Как следует из (7.53), |

||||||||||

|

|

|

|

|

степень когерентности |

колебаний |

|||||

|

|

12 |

|

|

в двух точках, разнесенных на |

||||||

|

|

|

|

|

расстояние |

уменьшается от 1 |

|||||

|

|

|

|

|

при |

|

0 до нуля при |

30 |

|||

|

|

|

d |

2$ . |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

Таким образом, если расстоя- |

|||||

0 |

|

|

0 |

|

|

||||||

|

|

|

ние между точками 91 и 92 мень- |

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

Рис. 7.22 |

ше , то колебания в этих точ- |

||||||||||

ках частично когерентны: при этом |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

512 0. При |

512 0, т. е. колебания в точках 91 и |

||||||||||

92 некогерентны.

Величину 30 называют радиусом пространственной когерентности, а площадку с линейным размером называют площадкой когерентности. Вводя угловой размер источника

B 0, можно записать

30 |

|

|

(7.54) |

|

F |

|

|

Итак, колебания в любых двух точках, лежащих внутри площадки размером 30 частично когерентны, а в точках, расстояние между которыми больше 30 — некогерентны.

Возвращаясь к опыту Юнга, можно иначе, чем это сделано выше, сформулировать условия, при которых можно наблюдать интерференционную картину. Если расстояние между отверстиями 91 и 92 меньше радиуса когерентности, то интерференция наблюдается. Аналогичное условие можно сформулировать для любой интерференционной схемы: апертура интерференции должна быть меньше углового размера площадки когерентности.

Если зафиксировать расстояние между точками 91 и 92 и приближать плоскость , в которой они находятся, к источнику, то, как следует из (7.53), степень когерентности колебаний

7.8 ] |

Интерферометры и интерферометрия |

559 |

в этих точках уменьшается. При стремлении 0 к нулю (плоскость придвинута вплотную к источнику) колебания в любых двух точках, как угодно близко расположенных, некогерентны (ведь любые две точки источника излучают некогерентно). Наоборот, с удалением плоскости колебания в точках 91 и 92 становятся все более когерентными и при достаточном удалении когерентность колебаний становится полной. Размер площадок когерентности по мере удаления от источника постепенно (пропорционально ) увеличивается. Мы видим, таким образом, что первоначально некогерентное поле излучения в процессе распространения приобретает частичную когерентность. В этом и состоит смысл соотношения (7.53).

7.8. Интерферометры и интерферометрия

Явление интерференции находит широкое применение при решении самых разнообразных физических и технических про-

блем. Используемые для этого оптические устройства называются интерферометрами (например, интерферометры Майкельсо-

на на рис. 7.13), а область оптики, исследующую возможности использования интерферометров называют интерферометрией.

Мы убедились ранее, что интерференционная картина позволяет получить информацию о временн´ой степени когерентности 5 > , а следовательно и о спектральном составе излучения . Это, в свою очередь, дает информацию о физических процессах в источнике (энергетических уровнях атомов, процессах их взаимодействия, температуре и т. д.).

С другой стороны, измерения видности интерференционной картины, созданной каким-либо протяженным источником, дают возможность определить его угловой размер. Интерференционный метод определения угловых размеров звездных объектов (либо измерения углового расстояния между компонентами двойных звезд) был предложен и реализован американским физиком А. Майкельсоном (1852–1931).

Видность интерференционной картины в фокальной плоскости объектива « » в схеме звездного интерферометра Майкельсона (рис. 7.13 е) зависит от степени когерентности колебаний на зеркалах 1 и 2 (эти колебания созданы излучением какой-либо удаленной звезды — протяженного источника света).

Расстояние E между зеркалами 1 и 2 называется базой интерферометра и может изменяться. Пока это расстояние

мало (меньше радиуса когерентности) степень когерентности колебаний в точках 1 и 2 достаточно велика и интерференционная картина в фокальной плоскости Э объектива достаточно четкая. По мере увеличения E видность картины постепенно

560 |

|

|

|

|

Интерференция волн |

[ Гл. 7 |

||

уменьшается и при E 30 (30 — радиус когерентности, опреде- |

||||||||

ляемый формулой (7.54)) интерференционная картина полностью |

||||||||

исчезает. Определяемый угловой размер звезды равен |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

B |

(7.55) |

||

|

|

|

|

|

%0 |

= |

|

|

|

Таким образом Майкельсону удалось определить угловой |

|||||||

размер красного гиганта в созвездии Ориона — звезды Бе- |

||||||||

тельгейзе. Измеренный экспериментально радиус когерентности |

||||||||

оказался равным 6 м, а значение B, рассчитанное по формуле |

||||||||

(7.55), равным 0,0047 . Для сравнения, угловой размер Солнца |

||||||||

B 30 10 2 |

рад, а соответствующий радиус когерентности |

|||||||

30 0,06 мм. |

|

|

|

|

, |

|||

|

Вообще подавляющее большинство звезд имеет диаметр |

|||||||

мало отличающийся от диаметра Солнца, поэтому их угловой |

||||||||

размер B |

|

(в силу огромности расстояния ) чрезвычайно |

||||||

мал. Поэтому для измерений угловых размеров большинства |

||||||||

звезд требуются интерферометры с базой E в несколько де- |

||||||||

сятков метров. Создание оптических устройств с такой базой |

||||||||

чрезвычайно сложная техническая проблема: ведь нужно обес- |

||||||||

печить высокую стабильность расположения зеркал 1 и 2 |

||||||||

в процессе измерения («дрожания» одного зеркала относительно |

||||||||

другого порядка длины световой волны ( 5 10 7 м) приводят |

||||||||

к полному исчезновению картины интерференции). Серьезной |

||||||||

помехой является также атмосферная турбулентность. |

|

|

||||||

|

Проблему позволяют решить радиоинтерферометры. Роль |

|||||||

зеркал 1 и 2 играют в данном случае радиотелескопы (две |

||||||||

радиоантенны), принимающие сигнал с измеряемого источника |

||||||||

в диапазоне радиоволн ( 10 см). Эти две антенны могут рас- |

||||||||

полагаться даже на разных континентах, так что база интерфе- |

||||||||

рометра E может быть тысячи и десятки тысяч километров. Сиг- |

||||||||

налы с двух радиотелескопов подают на общий детектор, изме- |

||||||||

ряющий интенсивность суммарного сигнала. При использовании |

||||||||

радиоинтерферометров переход от коротких (оптических) длин |

||||||||

волн к длинным (радиоволнам) компенсируется увеличением ба- |

||||||||

зы интерферометра, поэтому угловой размер измеряемого объек- |

||||||||

|

|

|

|

|

та B E может быть чрезвычайно |

|||

|

|

|

|

|

малым (примерно в 100 раз меньше, |

|||

|

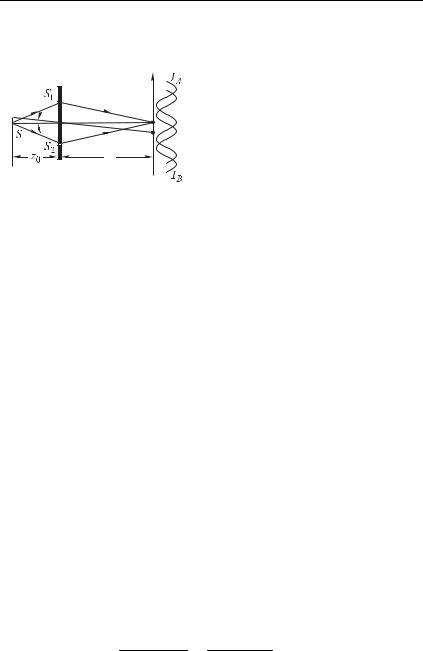

S1 |

Ê |

|

чем при использовании «оптического» |

||||

|

|

|

1 |

|

интерферометра Майкельсона). |

|

|

|

S |

S |

|

Ê2 |

|

|

|

||

2 |

|

Широкое применение находят ин- |

||||||

|

|

|

|

|||||

|

Ë1 |

|

|

Ë2 |

||||

|

|

|

терферометры для высокоточных из- |

|||||

|

Рис. 7.23 |

|

мерений расстояний, углов, показате- |

|||||

|

|

лей преломления сред или их измене- |

||||||

|

|

|

|

|

||||

ний и т. д. На рис. 7.23 показана схема интерферометра Рэлея, |

||||||||

предназначенного для измерения показателей преломления жид- |

||||||||