m0955

.pdf

Наука и молодежь СГУПСа в третьем тысячелетии

Основные правила перевозки таких грузов регулируются Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ.

Согласно, данного документа:

-пропуск таких грузов разрешается по дорогам, исходя из несущей способности дорожных одежд и сооружений;

-перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов 2 ка-

тегории по населенным пунктам осуществляется в период наименьшей интенсивности движения, а вне населенных пунктов

–в светлое время суток;

-при согласовании разрешения Госавтоинспекция определяет необходимость и вид сопровождения, в том числе и автомобилем ГАИ. Ориентировочная цена сопровождения– от 10 р./км за весь маршрут следования;

- скорость движения не должна превышать по дорогам 60 км/ч, а мостовым сооружениям – 15 км/ч.

Во время перевозки запрещается: отклоняться от установленного маршрута, превышать указанную в разрешении скорость движения, осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологической видимости менее 100 м и др.

Следовательно при выборе тип подвижного состава необходимо исходить из следующего:

-где проходит маршрут (по равнинной или горной местности и т.д.);

-технические возможности автопоезда. Они должны быть максимально приближенными к весогабаритным характеристикам груза.

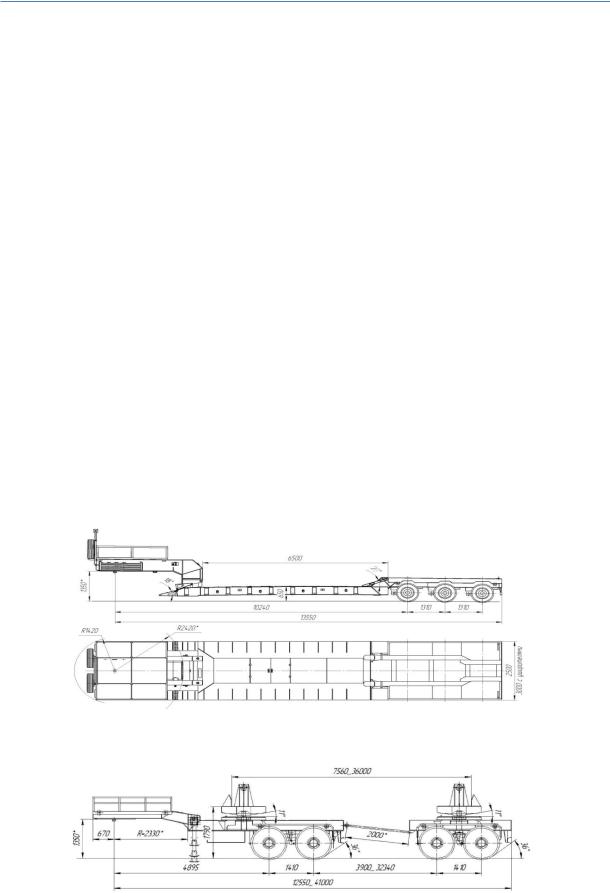

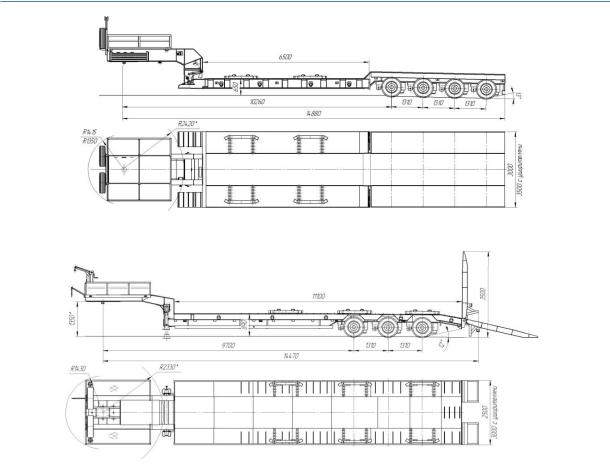

В настоящее время перевозчики могут использовать для перевозки авто-платформы и тралы различных модификаций. Для примера приведу часть модельного ряда одного из производителей – табл. 2.

Характеристика авто-платформ и тралов |

Таблица 2 |

||||

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

Технические |

|

Модель тралла |

|

|

|

характеристики |

9942D3 |

994271 |

9942D4 |

|

9942L3 |

Масса перевозимого |

42 000 |

60 000 |

57 000 |

|

42 000 |

груза, кг. |

|

||||

|

|

|

|

|

|

71

Сборник научных статей аспирантов и аспирантов-стажеров

Продолжение табл. 2

Технические |

|

Модель тралла |

|

||

характеристики |

9942D3 |

994271 |

9942D4 |

9942L3 |

|

Допустимая полная |

54 000 |

71 000 |

75 000 |

53 000 |

|

масса, кг. |

|||||

|

|

|

|

||

Масса снаряженного |

12 000 |

11 000 |

18 000 |

11 000 |

|

прицепа, кг. |

|||||

|

|

|

|

||

Нагрузка на седель- |

|

|

|

|

|

ное устройство тяга- |

18 000 |

12 000 |

27 000 |

17 000 |

|

ча, кг. |

|

|

|

|

|

|

|

23 500 – |

|

|

|

Нагрузка на дорогу |

36 000 |

1 ая тел. |

48 000 |

3600 |

|

через шины, кг. |

35 500 – |

||||

|

|

|

|||

|

|

2 ая тел. |

|

|

|

Количество |

3/12 + 2 зап. |

4/16+2 зап. |

2+2 поворот |

3/12 + |

|

осей/колес, шт. |

/16+2 зап. |

2 зап. |

|||

|

|

||||

Погрузочная высота |

650 |

1790 |

650 |

930 |

|

платформы, мм. |

|||||

|

|

|

|

||

Ширина платформы, |

2500 |

2500 |

3000 |

2500 |

|

мм. |

(3000) |

(3200) |

(3500) |

(3000) |

|

Длина рабочей плат- |

6500 |

до 3600 |

6500 |

11 100 |

|

формы, мм. |

|||||

|

|

|

|

||

Рис. 6. Трал модели 9942D3

Рис. 7. Трал модели 994271

72

Наука и молодежь СГУПСа в третьем тысячелетии

Рис. 8. Трал модели 9942D4

Рис. 9. Трал модели 9942L3

Как видно из данной таблицы тралы отличаются: грузоподъемностью (от легких до свертяжелых), количеством осей, высотой грузовой площадки, конструкцией рамы и дополнительному оборудованию установленному на них (управляемые оси, уширители, различные лебедки и др.).

Отдельно необходимо отметить, что в эксплуатации есть прицепы модульного типа. Модульность конструкции заключается в том, что прицепы-модули можно жестко соединять задними и боковыми сторонами, образовывая тем самым новое транспортное средство, грузоподъемность которого равна сумме грузоподъемностей входящих в него прицепов-модулей. Основу системы транспортных средств модульной конструкции составляют двух-, трех-, четырех- и шестиосные прицепы-модули, называемые базовыми моделями. Грузоподъемность такой конструкции может доходить до 2000 т.

При выборе тралов так же необходимо учитывать, что для его транспортировки в составе автопоезда потребуется подо-

73

Сборник научных статей аспирантов и аспирантов-стажеров

брать тяговую единицу. В качестве тягачей чаще всего -ис пользуются седельные тягачи. Подбор тягача производится с учетом массы перевозимого груза и конструкции гуснека.

Итак обобщая данную информацию можно сделать следующий вывод выбор подвижного состава зависит от:

–характеристики груза (масса, габаритные размеры, особенности конструкции);

–характеристики транспортного средства (грузоподъемность, высота погрузочной площадки, специфика размещения и крепления груза);

–срочности перевозки (разная допустимая скорость движения; особенности пропуска; срок подвода вагона под погрузку).

Ошибки в выборе вагона могут привести:

–к удорожанию перевозки. Так, например, использование транспортеров с более низкой погрузочной площадкой может как снизить (в верхней зоне) так и повысить (в нижней зоне) степень негабаритности, а это может значительно изменить размер провозной платы. Применение транспортеров с большим количеством осей приводит к увеличению стоимости;

–повреждению груза и подвижного состава, а значит будет влиять на безопасность движения;

–отказу в перевозке, из-за невозможности перевозки грузов с высокими степенями негабаритности, особенно в верхней и нижней зонах негабаритности;

–излишней длительности цепи поставки товара.

Библиографический список

1.Макаренко М.В. «Анализ возможностей железнодорожного транспорта при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов» // Наука и молодежь СГУПСа в третьем тысячелетии: сб. науч. ст. аспирантов и ас- пирантов-стажеров / Сиб. гос. ун-т путей сообщ. – Новосибирск: СГУПС.

Вып. 2. 2013. 253 с.

2.Троицкая Н.А. Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов: учеб. пособие для вузов по спец. «Орг. перевозок и упр. на трансп. (автомоб. трансп.)» / Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов. М.: Кно Рус, 2010. 231 с.

Научный руководитель канд. техн. наук, доц. М.А. Зачешигрива

74

Наука и молодежь СГУПСа в третьем тысячелетии

В.В. Михайлов

(факультет «Строительство железных дорог»)

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПУТИ ПО ДИНАМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

В настоящее время состояние рельсовой колеи оценивается по геометрическиМПараметрам: просадкам, перекосам, отступлениям по уровню и стрелам изгиба колеи в плане. В последние годы состояние пути в кривых оценивается также по динамическим показателям: непогашенному центробежному ускорениюαнп в каждой точке x, рассчитываемое по усредненным значениям кривизны пути R(x) и возвышения наружного рельсаh(x), а также скорости изменения непогашенного ускорения ψ(x), определяемое по данным αнп в соседних точках. При этом рассматриваются не мгновенные, а усредненные значения кривизны на скользящем отрезке пути длиной 50 м, а значения уровня на отрезке 40 м. Полученные значения αнп и ψ сравниваются с допустимыми значениями[αнп] и [ψ], и по ним определяется допускаемая скорость движения.

Суть предлагаемого подхода заключается в том, что значения αнп и ψ следует определять в сечениях пути с шагом 2,5 м по мгновенным значениям кривизны пути и возвышения наружного рельса. Уточнив значения [αнп] и [ψ], рассчитывать в каждой точке рамные силы, коэффициент запаса устойчивости колеса на рельсе.

Кривизна пути в плане определяется по изменению угла поворота скользящей в горизонтальной плоскости вдоль пути хорды, равной базе. Угол поворота рассчитывают по курсовому углу (азимуту продольной оси тележки).

Программно-математическое обеспечение позволяет КВЛ-П в автоматическом режиме получать, а также оценивать и анализировать состояние кривых, благодаря чему становится возможным последовательное решение задач установления скоростей движения.

Величина непогашенного ускорения рассчитывается в каждом i-м сечении кривой с шагом 2,5 м:

aнi = |

V 2 |

- 0,0061× hi , |

(1) |

max |

|||

3,62 × R |

|||

|

i |

|

|

75

Сборник научных статей аспирантов и аспирантов-стажеров |

|

||||

где Vmax |

– установленная скорость движения в кривой, км/ч; Ri – |

||||

радиус |

в i-ом сечении кривой, м; |

hi – возвышение |

наружного |

||

рельса в i-ом сечении кривой, мм. |

|

|

|||

Скорость изменения непогашенного ускорения, измеряемого |

|||||

по записи уровня и стрел, на величину ∆l = 2,5 м: |

|

||||

|

yi = |

DaнiVmax |

= (aнi |

- aн(i-1 ))Vmax . |

(2) |

|

|

||||

|

|

3,6Dl |

9 |

|

|

В качестве исходных данных по состоянию пути используются цифровые данные о стрелах изгиба колеи в плане и возвышению наружного рельса по всей длине кривой, состояние которой необходимо оценить по динамическим показателям, с дискретностью 2,5 м. Эти данные извлекаются непосредственно из программы обработки информации КВЛ-П по результатам его конкретного прохода по обследуемому участку.

Располагая данными о стрелах изгиба колеи в планеfi (при длине хорды 20 м), мгновенное значение радиуса кривой в каждой точке можно определить как

|

|

|

|

|

Ri |

= |

50000 |

, |

|

|

(3) |

|

|

|

|

|

|

fi |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где fi |

– стрела изгиба в i-ой точке, мм. |

|

|

|

||||||||

Уравнения квазистатики (сумма проекций на осьy и сумма |

||||||||||||

моментов относительно точки О) имеют следующий вид: |

|

|||||||||||

ì |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ïH н |

+ H в |

- H н |

- H в |

+ F -Y × cos g + DH - F xy ×sin g = 0 |

|

|||||||

ï |

1 f |

1 f |

2 f |

2 f |

нп |

|

|

тр |

|

|

|

|

ï |

н |

в |

|

н |

в |

|

|

æ |

l |

ö |

|

|

í(H1 |

+ H1 |

)× d1 + (H2 + |

H2 )× d2 |

+ (Fнп + DH )×ç x - |

|

÷ - |

, (4) |

|||||

2 |

||||||||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

è |

ø |

|

||

ï |

é(x + b)× cos g - |

S |

|

ù |

|

|

- F xy × |

é S |

× cos g + (x + b)×sin g |

ù |

|

||

ï-Y |

×sin g |

+ M |

|

= 0 |

|||||||||

|

ú |

тр |

ê |

|

ú |

||||||||

î |

ê |

2 |

|

|

тр |

|

2 |

|

|

||||

ë |

|

û |

|

|

|

|

ë |

|

û |

|

|||

где H1нf , H 2н f , H1вf |

, H 2в f , |

|

H1н,2 , |

H1в,2 |

– |

силы трения в уровне по- |

|||||||

верхности катания колеса по рельсу(здесь цифра «1» или «2» в нижних индексах обозначает номер оси экипажа, буква «f» поперечное направление; буква «н» в верхнем индексе соответствует наружному колесу, а буква «в» внутреннему); Y – направляющее

76

Наука и молодежь СГУПСа в третьем тысячелетии

усилие; g – угол набегания направляющего колеса на рельс; DH – поперечная сила, возникающая от действия продольной силы в поезде; – радиусы-векторы точек скольжения бандажей колес

(соответственно первой и второй оси экипажа) по рельсу; x – полюсное расстояние (расстояние от первой оси экипажа до полюса его поворота); l – жесткая база экипажа; b – забег направляющего колеса; S – ширина рельсовой колеи по осям рельсов (S = 1600 мм);

M тр – момент трения в опорном устройстве; Fтрxy – проекция си-

лы трения, возникающей в точке набегания направляющего колеса на рельс, на плоскость катания xy.

Радиусы-векторы точек скольжения бандажей колес по рельсу d1 и d2 определяются по формулам:

d |

= |

|

æ |

S ö2 |

; |

|

(5) |

|

x2 + ç |

÷ |

|

||||||

1 |

|

|

è |

2 ø |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

d2 = |

|

(l - x) |

2 |

|

æ S |

ö |

2 |

(6) |

|

|

+ ç |

÷ |

. |

||||

|

|

|

|

|

è 2 |

ø |

|

|

Угол между направляющей силой Y и осью координат y равен углу набегания направляющего колеса на рельс γ и находится по формуле

g = arcsin |

x + b |

. |

(7) |

||

|

|||||

|

|

|

R |

|

|

Забег гребня колеса определяется по выражению |

|

||||

b = x |

r |

tg b, |

(8) |

||

|

|||||

|

R |

|

|||

где b = 65o – осредненное для изношенного гребня значение угла наклона его рабочей поверхности к горизонтали; r радиус вагонного колеса, равный 475 мм.

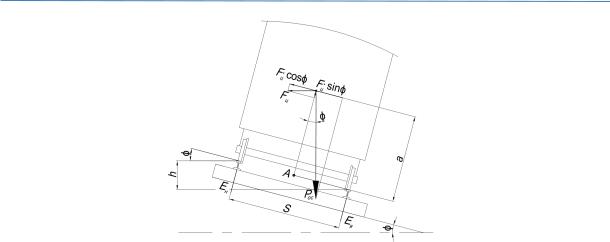

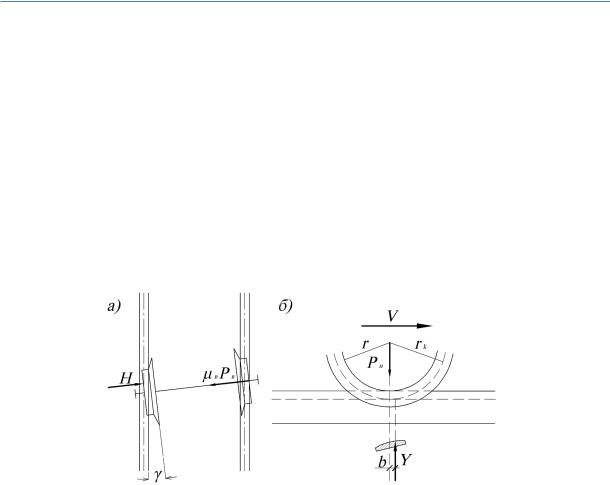

Рассмотрим равновесие экипажа в поперечном профиле при его движении в кривой (рис. 1).

77

Сборник научных статей аспирантов и аспирантов-стажеров

Рис. 1. Поперечный профиль положения экипажа в кривой

Составив уравнение моментов относительно точкиА и уравнение проекций сил на вертикальную(относительно экипажа) ось, получим систему уравнений равновесия:

ì |

|

|

|

|

|

|

|

S |

|

||

ï(Fц |

×cos j - |

Pос ×sin j) |

× a = (Eн |

- Eв )× |

|

|

|

||||

2 , |

(9) |

||||||||||

í |

|

+ E |

- F |

×sin j - P |

|

× cos j = 0 |

|||||

ïE |

|

|

|

|

|||||||

î |

н |

в |

ц |

ос |

|

|

|

|

|

||

где Eн , Eв – |

реакции наружного |

и внутреннего рельсов соответ- |

|

||||||||

ственно; |

расстояние от центра |

тяжести вагона(локомотива) до |

|

||||||||

уровня поверхности катания; Fц – центробежная сила, действую- |

|

||||||||||

щая на экипаж; Pос осевая нагрузка вагона; j угол наклона экипажа |

|

||||||||||

к горизонтали, определяемый возвышением наружного рельса. |

|

||||||||||

Центробежная сила находится по формуле |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

P |

V 2 |

|

|

|

||

|

|

|

|

F = |

ос |

× |

max |

. |

|

(10) |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

ц |

g |

R |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Учитывая |

формулу (10), |

а |

также |

малость |

угла |

||||||

φ( cos j »1, tgj » sin j = |

h |

), из системы уравнений (9) после некото- |

|

||||||||

|

|

||||||||||

|

|

|

S |

|

|

|

|

|

|

|

|

рых преобразований можно получить выражения для величин нагрузок, передаваемых колесами экипажа на наружную и внутреннюю рельсовые нити:

éa ×aнi |

æ Vmax2 |

|

|

hi |

öù |

|

||

Pн = Eн = Pос × ê |

|

+ 0,5 ×ç |

|

× |

|

+1÷ú; |

(11) |

|

S × g |

g × R |

S |

||||||

ë |

|

è |

|

i |

|

|

øû |

|

78

|

|

Наука и молодежь СГУПСа в третьем тысячелетии |

||||||

é |

|

æ |

2 |

|

hi |

öù |

|

|

Pв = Eв = Pос × ê- |

a × aнi |

+ 0,5 ×ç |

Vmax |

× |

+1÷ú, |

(12) |

||

|

|

S |

||||||

ë |

g × S |

|

è g × Ri |

|

øû |

|

||

Для определения горизонтальных сил трения, возникающих в уровне поверхности катания, необходимо умножить вертикальную нагрузку, приходящуюся на одно колесо экипажа на коэффициент трения соответствующей рельсовой нити μ.

Произведя упрощение системы (4) и подставив в нее известные значения, получим систему уравнений равновесия, содержащую две неизвестные величины(направляющее усилие Y и полюсное расстояние x), заданные неявно, которая запишется в виде

ì |

|

|

|

|

|

é |

|

|

|

x |

|

1,85 - x |

ù |

|

Q |

|

|

|

||||

ï(m |

P + m |

P )× |

ê |

|

|

|

- |

|

ú |

+ |

a |

н |

= Y |

|||||||||

|

|

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|||||||||||||

ï |

|

н н |

|

в в |

ê |

x |

+ 0, 64 |

|

(1,85 - x) |

|

ú |

|

9,81 |

|

||||||||

ï |

|

|

|

|

|

ë |

|

|

|

+ 0,64 û |

|

|

|

|||||||||

ï |

|

|

|

|

|

é |

|

2 |

|

|

|

2 |

|

ù |

|

|

|

|

|

|||

ï |

|

н Pн + mв Pв )× |

x |

+ 0, 64 |

+ |

(1,85 - x) |

+ 0,64 |

|

|

|

|

, (13) |

||||||||||

í(m |

ê |

|

|

|

|

ú - Y × x + |

|

|||||||||||||||

ï |

|

Q |

|

|

ë |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

û |

|

|

|

|

|

||

ï |

|

|

(x - 0,925) + M тр = 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ï+ |

|

|

|

aн |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

9,81 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

ï |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

ïî

где Q – вес экипажа; µн и µв – коэффициенты трения при скольжении колес по наружному и внутреннему рельсам соответственно.

Система уравнений (13) в отличие от системы(4) не учитывает поперечную силу, возникающую от действия продольной силы в поезде. Данная операция сделана для упрощения расчетов.

Система (13) положена в основу системы вычисления направляющего усилия и полюсного расстояния, реализованную в программе «Microsoft Excel» с помощью надстройки «Поиск решения».

Суть используемого метода следующая. Все исходные данные заносятся в ячейки таблицы. С использованием этих данных составляются формулы, описывающие уравнения равновесия и прочие учитываемые в расчетах условия. Далее вызывается меню надстройки «Поиск решения», в котором указываются целевая функция, изменяемые ячейки, ограничения поиска.

В качестве целевой функции задано одно из уравнений равновесия экипажа в плане, записанное в виде формулы; изменяемые ячейки ячейки, в которых будут размещаться подобранные в результате поиска программой решения уравнений равновесия

79

Сборник научных статей аспирантов и аспирантов-стажеров

(значения неизвестных x и Y); ограничениями поиска являются: положительное значение полюсного расстояния и обращение в нуль формулы, описывающей другое уравнение равновесия тележки в плане.

Передние колеса тележек вагонов при движении по кривым, а часто и на прямых участках пути набегают гребнями на боковые грани головок рельсов. Угол набегания γ (рис. 2, а) может доходить до 0,01 рад и даже несколько больше(в крутых кривых). Место контакта гребня колеса с головкой рельса находится впереди от вертикального радиуса колеса(рис. 2, б) на величину b (забег, или предварение касания).

Рис. 2. Схемы взаимодействия колес с рельсами

Для того чтобы предупредить возможность схода колесной пары с рельсов, который может произойти в результате набегания гребня колеса на головку рельса под действием силыF, необходимо и достаточно, чтобы сила Рн, стремящаяся опустить колесо вниз, была бы больше силы, стремящейся препятствовать опусканию (рис. 3). Это условие обеспечивается, если проекция силыРн на плоскость АВ, касательную к образующей к поверхности гребня, больше суммы проекций на ту же плоскость всех остальных сил, включая и силы трения. Данное условие можно записать в виде

F + m¢× Pв |

£ |

tgb - m |

, |

(14) |

|

|

|||

P |

1+ m ×tgb |

|

||

н |

|

|

|

|

где m – коэффициент трения скольжения гребня колеса по закруглению головки рельса; m¢ – коэффициент трения поверхности катания колеса по головке рельса; b – угол между общей касательной АВ в точке соприкосновения с горизонталью; F – боковая сила, кН.

80