- •1. Экзаменационные вопросы

- •Ферменты. Номенклатура. Классификация ферментов.

- •Уровни организации ферментов.

- •Механизм действия ферментов. Понятие об активном центре фермента, этапы ферментативного катализа.

- •Кинетика ферментативных реакций. Зависимость скорости ферментативной реакции от различных факторов. Уравнение Михаэлиса-Ментен, роль Кm и Vmax в характеристике фермен- тов.

- •Ингибиторы ферментов. Типы ингибирования. Графическое представление зависимости скорости ферментативной реакции от присутствия ингибиторов различных типов.

- •Механизмы регуляции активности ферментов. Примеры.

- •Аллостерические ферменты. Регуляция их активности. При- меры.

- •Введение в обмен веществ. Биологическое окисление

- •Важнейшие признаки живой материи. Особенности живых организмов, как открытых термодинамических систем.

- •1 Закон термодинамики:

- •2 Закон термодинамики:

- •Обмен углеводов

- •1 Схема-

- •2 Схема-

- •3 Этап оу – промежуточный обмен

- •Роль фосфорилазы при мобилизации гликогена

- •Обмен аминокислот, белков и нуклеотидов

- •Глюкозо-аланиновый цикл

- •Реакции глюкозо-аланинового цикла (выделен рамкой). Реакции, связанные с транспортными формами аммиака

- •Обмен липидов и липопротеидов

- •Гидролиз эфиров холестерина

- •Стеаторея

- •Процесс β- окисления: локализация, последовательность реакций, ферменты. Биологическое значение. Регуляция процесса β-окисления. Энергетический эффект окисления вжк (на примере пальмитиновой кислоты).

- •Этапы биосинтеза желчных кислот

- •Регуляция синтеза желчных кислот

- •Образование вторичных желчных кислот. Энтерогепатический цикл.

- •Метаболизм кетоновых тел при голодании

- •Биологические мембраны. Перекисное окисление липидов

- •1. Основные мембраны клетки и их функции.

- •2. Строение и состав мембран: структура и свойства липидов,белков, углеводов мембран. Общие свойства мембран и их функции.

- •3. Трансмембранный перенос малых молекул. Типы переноса веществ через мембрану. Трансмембранный перенос макромолекул и частиц. Механизмы мембранного транспорта

- •Проницаемость плазматической мембраны

- •Пассивный транспорт

- •Простая диффузия

- •Облегченная диффузия

- •Особенности облегченной диффузии

- •Активный транспорт

- •Ионные каналы

- •Эндоцитоз

- •Экзоцитоз

- •Функции биологических мембран

- •4. Механизмы трансмембранной передачи гормонального сигнала в клетку.

- •5. Активные формы кислорода (афк). Биологическое действие афк. Ферментативные и неферментативные системы, генерирующие афк.

- •6. Стадии свободно-радикального окисления липидов.

- •7. Повреждающее действие первичных и вторичных продуктов пероксидного окисления на мембраны и другие структуры клетки.

- •8. Ферментативные системы антирадикальной защиты. Катализируемые реакции.

- •9. Неферментативные системы антирадикальной защиты и их физиологическое значение.

- •10. Роль афк в механизме фагоцитоза. Кислородзависимые и кислороднезависимые механизмы фагоцитоза. Роль афк в антимикробной защите грудного молока.

- •11.Роль пероксидного окисления при гипоксии (ишемии). Факторы гипоксии, инициирующие пол. Понятие о «кислородном» и «кальциевом» парадоксах.

- •12. Простагландины и лейкотриены: схема синтеза и их биологические функции.

- •Гормоны. Гормональная регуляция метаболических процессов

- •Регуляция синтеза и секреции

- •Механизм действия

- •Мишени и эффекты

- •Патология Гипофункция

- •Биохимия питания и печени. Нервная, мышечная и соединительная ткани. Биохимия крови

- •Метаболизм скелетных мышц ( поперечно-полосатые мышцы)

- •Метаболизм скелетных мышц ( поперечно-полосатые мышцы)

- •Двойственная роль креатинфосфата

- •Пути генерации атф и восстановление атф в мышечных клетках миокарда

- •Механизм мышечного сокращения

- •Этапы цикла мышечного сокращения

- •Миозиновая регуляция сокращения

- •Сравнение актин-миозинового взаимодействия в 2-х видах мышц

- •Механизм расслабления поперечнополосатого мышечного волокна

- •Метаболические нарушения при инфаркте миокарда

- •Лабораторная диагностика инфаркта миокарда

- •Обмен железа: основные функции, пул железа в организме, всасывание в жкт, «ферритиновый блок».

- •Поступление экзогенного железа в ткани из кишечника

- •Нарушение метаболизма железа

1. Экзаменационные вопросы

тивно

Ферменты. Номенклатура. Классификация ферментов.

Ферменты могут быть простыми белками (рибонуклеаза), они состоят только из белковой части. Большинство ферментов – это сложные белки, которые состоят из белковой части апофермента и небелковой кофактора. По химической природе кофакторы могут быть неорганическими (металлы) или органическими (коферменты). Коферменты – это органические вещества, в состав которых часто входят витамины или их производные(таблица 1). Комплекс апофермента с кофактором называется холофермент. Если кофактор с апоферментом связан прочной ковалентной связью, его называют простетической группой. Коферментами являются НАД, НАДФ, КоА. Простетические группы это, например, ФАД, ФМН, биотин, гем. Роль кофакторов в катализе очень разнообразна. В целом они, как правило, переносчики каких-либо химических групп

Свойства ферментов(общее с неорг катализаторами):

1. Ускоряют только возможные реакции. В присутствии катализатора реакция с высокой энергией активации изаменяется на реакцию с низкой энергией активации.

2. Ферменты не изменяют направления реакции.

3. Ферменты не изменяют положение равновесия в обратимых реакциях.

4. Ферменты не расходуются при реакциях. Так же как и неорганические катализаторы, они только снижают энергетический барьер реакции

Свойства ферментов(отличия от орг катализаторов):

1. Огромная активность По сравнению с неорганическими катализаторами они эффективнее и присутствуют в очень малых количествах.

2. Ускорение в мягких условиях (37о , рН 7, 1 атм). Любые денатурирующие факторы снижают скорость реакции.

3. Специфичность – абсолютная или относительная. Это возможность катализировать только определённые реакции. Фермент с абсолютной специфичностью может связываться только с единственным субстратом (аргиназа с аргинином, лактаза с лактозой). Известны ферменты, обладающие стереоспецифичностью – фумаратгидратаза не действует на трансизомер фумарата – малеиновую кислоту. Ферменты с относительной (широкой субстратной) специфичностью могут связываться с несколькими сходными по структуре субстратами.

4. Широта действия ферментов в целом.

5. Регулируемость. Каталитическая эффективность одного и того же количества фермента может быть разной. Фермент может находиться в активной или неактивной форме, поэтому иногда меньшее количество фермента вызывает более высокую скорость реакции.

Свойства ферментов (как белков):

1. Ферменты имеют такую же молекулярную массу как все белки и такую же структурную организацию

2. Зависимость скорости реакции от t o . У теплокровных оптимальная температура для большинства ферментов 370 – 40о .

3. Зависимость скорости реакции от рН. У млекопитающих большая часть ферментов имеет оптимум рН = 7,4. Это рН крови и межклеточной жидкости.

4. Денатурируемость тяжёлыми металлами, растворителями, излучениями.

5.Обратимое высаливание. Этот процесс очень важен для выделения ферментов из гомогенатов тканей

6. Узнавание лигандов (специфичность, регулируемость). Лигандами для ферментов являются: субстраты, кофакторы (небелковая часть фермента), регуляторы активности

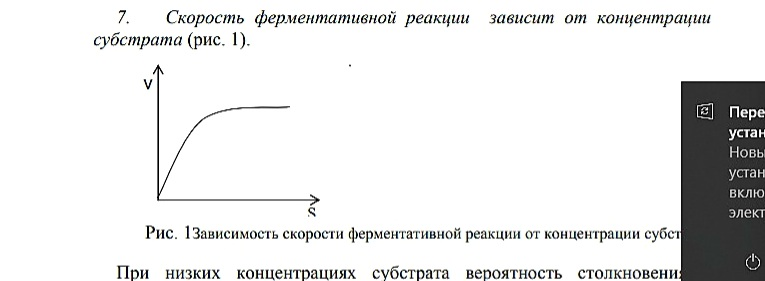

7. Скорость ферментативной реакции зависит от концентрации субстрата

При низких концентрациях субстрата вероятность столкновения с молекулой фермента мала и образование продукта будет происходить очень медленно. С увеличением концентрации субстрата вероятность столкновения возрастает, скорость реакции увеличивается. Когда все активные центры молекул фермента заполняются субстратом, скорость реакции становится постоянной (максимальной). Концентрация субстрата, при которой достигается v S 13 максимальная скорость, называется насыщающей. Концентрация субстрата, при которой скорость реакции равна половине максимальной, называется константой Михаэлиса (Км). Км характеризует сродство фермента к субстрату, то есть способность фермента связывать субстрат. Чем меньше Км, тем выше сродство.

8.Зависимость скорости реакции от концентрации фермента

Номенклатура

Наименования ферментам давали по случайным признакам (тривиальная номенклатура). Примерами таких названий могут служить названия таких ферментов, как пепсин (от греч. пепсис – пищеварение), трипсин (от греч. трипсис – разжижаю)

Характерное название было дано группе окрашенных внутриклеточных ферментов, ускоряющих окислительновосстановительные реакции в клетке – цитохромы (от лат. citos – клетка и chroma – цвет).

Наибольшее распространение получила рациональная номенклатура. Согласно которой название фермента образуются из объединения названия субстрата, типа реакции и окончания "-аза". Например, ЛАКТАТ + ДЕГИДРОГЕНизация + АЗА = ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА. Фермент, ускоряющий реакцию гидролиза крахмала получил название амилаза (от греч. амилон – крахмал).

Систематическое название (в основе которого лежит международная классификация ферментов) фермента формируется следующим образом: (название субстратов (через двоеточие или дробь), название типа химического превращения + аза). Та же лактатдегидрогеназа будет иметь систематическое название «L-лактат:NAD+ оксидоредуктаза». Фермент, катализирующий перенос аминогруппы с аланина на -кетоглутаровую кислоту имеет и 7 рациональное название «аланинаминотрансфераза» и систематическое название – «L-аланин:2-оксоглутарат аминотрансфераза».

Классификация ферментов.

Существуют разные виды классификаций ферментов.

1. По химическому строению выделяют простые и сложные ферменты. Простые ферменты состоят только из аминокислот, а сложные содержат небелковую (простетическую) группу. Белковую часть сложных белков принято называть апоферментом. Связанную с белковой частью простетическую группу в составе сложного фермента принято называть кофактором или коферментом. Кофактор, как правило, представлен ионами металла (Zn2+ , Fe2+ , Cu+ , Mg2+ и др). Коферменты имеют большую молекулярную массу и являются: - производными витаминов (тиаминдифосфат, ФМН, ФАД, НАД, HSКоА, НАДФ, пиридоксальфосфат) - невитаминные (биоптерин, тиоредоксин, глутатион, липоевая кислота, фосфаты, гем и др.).

2. По локализации в клетке различают лизосомальные, цитозольные, микросомальные, митохондриальные, ядерные ферменты.

3. По локализации в организме биологические катализаторы можно 5 разделить на ферменты крови, сердца, печени и др.

4. По продолжительности жизни молекул фермента различают короткоживущие (Т1/2 менее 1 ч) и долгоживущие ферменты (Т1/2 более 1 ч).

5. По возможности адаптивно регулировать количество молекул фермента разделяют конститутивные ферменты, которые синтезируются в организме на постоянном уровне и индуцибельные или адаптивные, синтез которых в организме усиливается при определѐнных условиях

Согласно систематической номенклатуре все ферменты делятся на 6 классов в зависимости от типа катализируемой химической реакции. В каждом классе есть многочисленные подклассы и подподклассы. Каждый класс имеет порядковый номер, строго за ним закрепленный.

1. класс– оксидоредуктазы. Катализируют различные окислительновосстановительные реакции. Сюда входят подклассы дегидрогеназ (отщепляющих атомы водорода), редуктаз (присоединяющих атомы водорода), оксигеназ (внедряющих кислород в субстрат) и др.

2. класс – трансферазы. Катализируют перенос функциональных групп от одного субстрата на другой. Сюда относят аминотрансферазы (переносят аминогруппу), метилтрансферазы (метильную группу), киназы (переносят остаток фосфорной кислоты от АТФ).

3. класс – гидролазы.Катализируют реакции гидролиза (расщепления ковалентной связи с присоединением молекулы воды по месту разрыва). Сюда относят эстеразы, гликозидазы, пептидазы.

4. класс – лиазы. Отщепляют от субстратов негидролитическим путем определенную группу, например, декарбоксилазы, альдолазы.

5. класс – изомеразы. Катализируют различные внутримолекулярные превращения (изомеразы, мутазы – в том случае, когда изомеризация состоит во внутримолекулярном переносе какой-либо группы).

6. класс – лигазы (синтетазы).Катализируют реакции присоединения друг к другу двух молекул с образованием ковалентной связи, этот процесс сопряжен с затратой энергии АТФ (РНК-полимераза).