- •Тема Паразитические простейшие – возбудители болезней человека .

- •Дизентерийная амеба.

- •Лямблии.

- •6. Токсоплазма – Toxoplasma gondii (Токсоплазма гондии)

- •Тема: Простейшие, обитающие в тканях организма и передающиеся трансмиссивно: лейшмании, трипаносомы, малярийные плазмодии.

- •3 Этап. Половое размножение и спорогония.

- •Тема Паразитические плоские черви (сосальщики) – возбудители болезней человека.

- •Характерные признаки организации и классификация типа Плоские черви.

- •Класс Сосальщики

- •Кошачий сосальщик.

- •Тема Ленточные черви – возбудители болезней человека.

- •Характерные черты организации и особенности жизненного цикла ленточных червей.

- •Свиной цепень.

- •Цистицеркоз.

- •Бычий цепень.

- •Карликовый цепень.

- •Лентец широкий.

- •Эхинококк.

- •8. Альвеококк.

- •Тема Круглые черви – возбудители болезней человека. Методы овогельминтоскопии.

- •Характерные черты организации и особенности жизненного цикла представителей класса Собственно круглые черви.

- •Аскарида человеческая.

- •Власоглав.

- •Острица.

- •Трихинелла.

- •Кривоголовка двенадцатиперстной кишки – Ankylostoma duodenale

- •7. Ришта – Dracunculus medinensis (Дракункулюс мединензис) – возбудитель дракункулёза. Заболевание распространено в зонах с тропическим и субтропическим климатом.

- •8. Филярии, или нитчатки – круглые черви-паразиты, вызывающие заболевания филяриатозы.

- •Тема Представители класса Паукообразные, имеющие медицинское значение.

- •Характерные черты организации и медицинское значение представителей класса Паукообразных.

- •Клещи. Морфологическая характеристика, особенности развития, медицинское значение.

- •Иксодовые клещи.

- •Аргазовые клещи.

- •6.Чесоточный клещ.

- •Тема Представители класса Насекомые, имеющие медицинское значение.

- •Характерные черты организации и медицинское значение представителей класса Насекомые.

- •Вши (головная, платяная, лобковая)

- •Комнатная муха, домовая муха, вольфартова муха.

- •6. Москиты

- •9. Триатомовый (поцелуйный) клоп – Rhodnius prolixus (Родниус проликсус)

- •10. Муха Цеце – Glossina palpalis (Глоссина палпалис)

- •Тема Биологические и экологические основы паразитизма. Паразитарные болезни.

- •Паразитизм как форма взаимоотношения между особями различных видов.

- •Экологические основы классификации паразитов. Специфика среды обитания паразитов.

- •Пути происхождения паразитизма и его распространенность в животном мире.

- •Понятие об инвазии. Способы проникновения паразитов в организм. Паразитоценоз.

- •Принципы взаимодействия паразита и хозяина на уровне особей.

- •Популяционный уровень взаимодействия паразитов и хозяина.

- •Распространение паразитов в популяции хозяина. Расселение и проблема поиска хозяина.

- •Жизненные циклы паразитов.

- •Трансмиссивные и природноочаговые паразитарные и инфекционные заболевания. Экологические основы их выделения и характеристика.

- •Биологические и экологические обоснования борьбы с трансмиссивными и природноочаговыми заболеваниями.

- •Роль русских ученых в развитии общей и медицинской паразитологии.

- •1. Эволюционно-обусловленные уровни организации жизни.

- •2. Клетка - элементарная генетическая и структурно-функциональная биологическая система.

- •3. Клеточная теория. Современное состояние клеточной теории.

- •7. Строение и функции оболочки животной эукариотической клетки.

- •8. Трансмембранный транспорт веществ в клетку.

- •9. Цитоплазма: основное вещество, цитоскелет, органеллы.

- •2. Наследственный аппарат клеток. Химическая и структурная организация хромосом.

- •4. Геном клетки.

- •5. Молекулярное строение гена у эукариот. Уникальные гены и повторяющиеся последовательности на нити днк, их функциональное значение.

- •4. Репликация днк, характеристика ее этапов. Авторепродукция хромосом

- •5. Фазы митоза, их характеристика

- •6. Механизмы регуляции митотической активности.

- •9. Размножение. Классификация его форм и способов.

- •11. Биологические аспекты репродукции человека.

- •7. Закон расщепления. Доминантность и рецессивность.

- •8. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание.

- •3 Части семян жёлтых морщинистых, 3 части семян – зелёных гладких и I часть семян – зелёных морщинистых.

- •9 Частей семян ж.Г. : 3 части семян ж.М. : 3 части семян з.Г. : I часть семян з.М.

- •Контролируемых генами х- и у-хромосом человека.

- •Работы т.Моргана по сцепленному наследованию признаков.

- •Картирование генов в хромосомах. Генетические и цитологические карты хромосом.

- •Множественные аллели. Наследование групп крови по системе аво.

- •Комплементарность. Эффект положения.

- •Полимерия. Полигенное наследование как механизм наследования количественных признаков.

- •Количественная и качественная специфика проявления генов в признаках: пенетрантность, экспрессивность, поле действия гена, плейотропия, генокопии.

- •Перенос биологической информации на белок (трансляция). Структура, виды и роль рнк.

- •Гипотеза «один ген – один фермент», ее современная трактовка.

- •5. Регуляция экспрессии генов у прокариот и эукариот.

- •Генные мутации. Понятие о генных болезнях.

- •Антимутационные барьеры организма.

- •Репарация генетического материала. .

- •Генные болезни, механизмы их развития, наследования, частота возникновения.

- •1. Структурные мутации хромосом (хромосомные аберрации).

- •Транслокации, их сущность. Реципрокные транслокации, их характеристика и медицинское значение. Робертсоновские транслокации и их роль в наследственной патологии.

- •Радиационные мутации. Генетическая опасность загрязнения окружающей среды.

- •Гаплоидия, полиплоидия, анеуплоидия.

- •4. Медико-генетическое консультирование.

- •5. Пренатальная диагностика:

- •Общая характеристика гаструляции. Особенности гаструляции у амфибий и птиц. Гаструляция у высших (плацентарных) млекопитающих.

- •Роль наследственности и среды в эмбриональном развитии.

- •Морфогенез (формообразование), его основные процессы:

- •5. Интеграция в развитии, целостность онтогенеза. Роль гормонов в координации процессов развития.

- •6. Роль наследственности и среды в эмбриональном развитии. Критические периоды развития. Тератогенные факторы. Аномалии и пороки развития.

- •Биологические аспекты старения и смерти.

- •Генетический контроль роста. Роль нервной и эндокринной системы в регуляции процессов роста.

- •Старение как продолжение развития. Программные теории старения.

- •Процессы, ведущие к старению на разных уровнях организации.

- •7. Регенерация органов и тканей у высокоорганизованных животных, человека.

- •9. Эволюция регенерационной способности.

- •10. Источники регенерационного материала при разных способах восстановления.

- •13. Регенерация патологически измененных органов.

- •14. Значение регенерации для медицины.

- •Гомеостаз – свойство организмов сохранять постоянство внутренней среды.

- •Организм как открытая саморегулирующая система. Общие (кибернетические) закономерности гомеостаза живых систем.

- •4. Клеточные механизмы гомеостаза.

- •5. Системные механизмы гомеостаза:

- •2. Дрейф генов и особенности генофондов изолятов.

- •3. Влияние мутационного процесса, миграции, изоляции, популяционных волн на генетическую конституцию людей.

- •4. Специфика действия естественного отбора в человеческих популяциях. Отбор против гетерозигот и гомозигот.

- •Главные эволюционные характеристики органов и функций:

- •2. Главные принципы эволюции органов и функций:

- •3. Строение органов дыхания у рептилий

- •4. Строение органов дыхания у млекопитающих

- •5. Врожденные пороки развития дыхательной системы у человека.

- •Эволюция ротовой полости и ее производных у хордовых животных.

- •11. Врожденные пороки развития кишечной трубки и пищеварительных желез у человека

- •Филогенез мочеполовой системы хордовых. Врождённые пороки развития мочеполовой системы у человека.

- •Принципы эволюции почек хордовых.

- •2. Строение головной почки (пронефрос) хордовых.

- •3. Строение туловищной почки (мезонефрос) хордовых.

- •4. Строение тазовой почки (метанефрос) хордовых.

- •5. Врожденные пороки развития почек у человека (сегментированная вторичная почка, удвоение почки, тазовое расположение почки).

- •6. Эволюция половых желез хордовых

- •7. Эволюция мочеполовых протоков хордовых

- •3. Строение центральной нервной системы рыб.

- •Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Понятие экологической валентности.

- •Понятие экосистемы, биогеоценоза, антропобиогеоценоза.

- •Изменение биоценозов во времени. Экологические сукцессии.

- •Биосфера как естественноисторическая система. Современные концепции биосферы.

- •Живое вещество: количественная и качественная характеристика. Роль в природе планеты.

- •Функции биосферы в развитии природы Земли.

- •Круговорот химических элементов как главная функция биосферы.

- •Эволюция биосферы.

- •Возрастающее влияние человека на биосферу. Экологические последствия.

- •Возникновение и развитие ноосферы.

- •3. Понятие адаптивного типа.

- •4. Человек как творческий экологический фактор. Антропогенные экосистемы.

- •5. Адаптация человека к среде обитания: биологические и социальные аспекты.

- •6. Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования.

3 Части семян жёлтых морщинистых, 3 части семян – зелёных гладких и I часть семян – зелёных морщинистых.

Р АаВв х АаВв

Г

Для записи дигибридного скрещивания удобно пользоваться решеткой Пеннета:

-

АВ

Ав

аВ

ав

АВ

ААВВ

ААВв

АаВВ

АаВв

Ав

ААВв

ААвв

АаВв

Аавв

аВ

АаВВ

АаВв

ааВВ

ааВв

ав

АаВв

Аавв

ааВв

аавв

Расщепление по фенотипу:

9 Частей семян ж.Г. : 3 части семян ж.М. : 3 части семян з.Г. : I часть семян з.М.

Затем Г. Мендель проанализировал расщепление отдельно по каждому исследуемому признаку (окраска семян и форма семян). Оказалось, что по окраске на 3 части жёлтых семян пришлась I часть зелёных. По форме наблюдалось такое же расщепление: 3 части гладких семян на I часть морщинистых.

Г. Мендель делает вывод: дигибридное скрещивание есть 2 моногибридных скрещивания, идущих независимо друг от друга. Математически это можно выразить так: (3+I)2 = 9+3+3+1.

На основе этого вывода Г. Мендель формулирует закон независимого наследования: "Расщепление по каждой паре признаков идет независимо от других пар признаков".

10. Условия менделирования признаков. Менделирующие признаки человека.

У человека много признаков, которые при наследовании подчиняются законам Менделя. Такие признаки называются менделирующими признаками. Это могут быть как нормальные, так и патологические признаки.

Условия менделирования признаков.

гены отвечают за качественные признаки.

моногенное наследование (один ген контролирует проявление одного признака).

гены, отвечающие за развитие разных признаков, должны располагаться в разных хромосомах.

ЛЕКЦИЯ 6 Сцепленное наследование признаков. Наследование признаков,

Контролируемых генами х- и у-хромосом человека.

Сцепленное наследование признаков. Хромосомы как группы сцепления генов.

Менделевский закон независимого наследования применим лишь к тем случаям, когда гены, определяющие исследуемые признаки, лежат в разных хромосомах. Гораздо чаще мы сталкиваемся с явлением наследования нескольких признаков, гены которых лежат в одной и той же хромосоме.

У человека 23 пары хромосом, а генов 22-24.000, следовательно, в одной и той же хромосоме находятся сотни генов. Гены, лежащие в одной хромосоме, образуют группу сцепления. Число групп сцепления равно числу хромосом в гаплоидном наборе. Хромосомы человека образуют 23 группы сцепления у женщин и 24 группы у мужчин (Y-хромосома образует отдельную группу сцепления). При мейозе гены данной группы сцепления попадают в одну гамету. Значит, наследоваться они будут одним организмом.

Работы т.Моргана по сцепленному наследованию признаков.

Сцепленное наследование изучал Т. Морган и его сотрудники. Т. Морган работал с дрозофилами – плодовыми мушками, которые быстро размножаются и неприхотливы к условиям содержания. Скрещивались гомозиготные мухи с серым телом (А) и длинными крыльями (В), с мухами, имеющими чёрное тело (а) и короткие крылья (в)

Р

ААВВ

х

аавв

ААВВ

х

аавв

Г

F1 АаВв

Все гибриды первого поколения имели серое тело и длинные крылья. Однако при скрещивании гибридов первого поколения Т. Морган не наблюдал явления независимого наследования признаков (как в опытах Г. Менделя). У него не получалось расщепления в отношении 9 частей мушек серых и длиннокрылых; 3 части мушек серых и короткокрылых; 3 части мушек чёрных и длиннокрылых; 1 часть мушек чёрных и короткокрылых (как в опытах Г. Менделя).

Для того, чтобы узнать, какие гаметы образуют гибриды первого поколения Т. Морган провёл анализирующее скрещивание. Сначала он скрестил гетерозиготного самца и рецессивную (следовательно, гомозиготную) самку. В потомстве ожидалось получить мух серых длиннокрылых, серых короткокрылых, чёрных длиннокрылых и чёрных короткокрылых, каждых по 25%.

Р АаВв x аавв

Г

с. д. с. к. ч. д. ч. к.

F1 АаВв, Аавв, ааВв, аавв

25% 25% 2 5% 25%

Такое расщепление должно получиться согласно законам Г.Менделя. Однако при анализе гибридов Т.Морган обнаружил серых мух с длинными крыльями (50%) и чёрных мух с короткими крыльями (50%). Для объяснения этого явления Т. Морган предположил, что гены, контролирующие серую окраску и длинные крылья, лежат в одной и той же хромосоме. Аллельные им гены, контролирующие чёрное тело и короткие крылья, лежат в гомологичной хромосоме.

А

В

А

В

Р АаВв x аавв

Г

а в

F1 АаВв, аавв

50% 50%

серые чёрные

дл. кр. кор. кр.

Поэтому аллели (А) и (В) попадают в одну гамету, а аллели (а) и (в) в другую гамету, т.е. образуется 2 типа гамет, а не 4 как при независимом наследовании. Тогда и потомков во втором поколении будет 2 типа, а не 4. Следовательно, гены (А) и (В), а также (а) и (в) наследуются совместно, или сцеплено. Так как потомки, сочетающие признаки обоих родителей (серое тело, короткие крылья или чёрное тело, длинные крылья) отсутствуют, такое сцепление называется полным сцеплением.

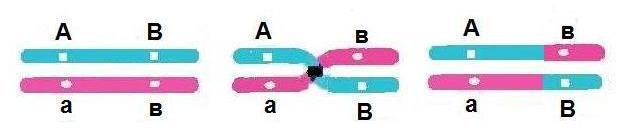

Нарушение сцепления генов в хромосомах. Кроссинговер, его биологическая роль.

Когда Т. Морган скрестил гетерозиготную самку и гомозиготного рецессивного самца, в их потомстве наблюдалось расщепление. В процентном выражении это выглядело так:

41,5% серых длиннокрылых мух;

41,5% чёрных короткокрылых мух;

8,5% серых короткокрылых мух;

8,5% чёрных длиннокрылых мух.

Р АаВв х аавв

Г

с.д. с.к. ч.д. ч.к.

F1 АаВв, Аавв, ааВв, аавв

41,5% 8,5% 8,5% 41,5%

Итак, Т. Морган не мог сказать, что расщепление идет по Г. Менделю (тогда бы доля каждого фенотипа равнялась 25%), но не наблюдалось и полного сцепления (тогда бы было всего два фенотипа, по 50% каждого). Числовые соотношения при этом скрещивании ближе к сцепленному наследованию. Поэтому такое наследование Т. Морган назвал неполным сцеплением.

Причину неполного сцепления Т. Морган объяснил явлением кроссинговера, а особи, сочетающие признаки обоих родителей (серое тело, короткие крылья и чёрное тело, длинные крылья) назвал кроссоверными. Таких мух было 17%. Кроссинговер сопровождает образование любой гаметы, но при образовании разных гамет он происходит в разных участках данной пары хромосом. На участке, расположенном между генами (А) и (В), кроссинговер происходит при образовании 17% гамет, поэтому и кроссоверных особей 17%.

На основании своих работ Т. Морган сформулировал закон:

"Сила сцепления генов обратнопропорциональна расстоянию между ними".

Из закона следует, что величина кроссинговера зависит от силы сцепления генов: чем сила сцепления генов больше, тем меньше величина кроссинговера. В настоящее время в генетике используется единица измерения расстояния между генами в хромосоме – морганида. Одна морганида равна 1% кроссоверных особей. Наличие в потомстве 50% и более кроссоверных особей говорит о независимом (менделевском) наследовании признака.

Примечание

Кроссоверные особи не появлялись в потомстве гетерозиготных самцов дрозофилы, т.к. при сперматогенезе у них не происходит кроссинговер.