- •ВВЕДЕНИЕ

- •1.1. Идея метода перемещений

- •1.2. Дискретизация (разбиение) расчетной схемы

- •1.3. Типы конечных элементов

- •Вопросы для самопроверки

- •2. ВЫВОД РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ МКЭ

- •2.1. Аппроксимация перемещений на элементе

- •2.2. Общие требования к аппроксимирующим функциям перемещений и рекомендации по их применению

- •2.3. Механический смысл коэффициентов жесткости

- •2.4. Определение коэффициентов жесткости из принципа возможных перемещений

- •2.5. Приведение нагрузки на элементе к узловой

- •2.6. Вывод разрешающих уравнений МКЭ из принципа минимума полной потенциальной энергии

- •Вопросы для самопроверки

- •3. ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ

- •3.1. Глобальная матрица жесткости

- •3.1.1. Плоская задача

- •3.1.2. Изгиб балки

- •3.2. Вектор свободных членов

- •3.3. Учет граничных условий

- •3.4. Определение перемещений и усилий в балке

- •Вопросы для самопроверки

- •4. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА БАЛОК

- •4.1. Общая схема алгоритма расчета МКЭ

- •4.2. Расчет статически определимой балки МКЭ

- •4.2.1. Расчет балки, представленной одним конечным элементом

- •4.2.2. Расчет балки, разбитой на два конечных элемента

- •4.3. Расчет статически неопределимой балки МКЭ

- •4.4. Задания к самостоятельной работе

- •Библиографический список

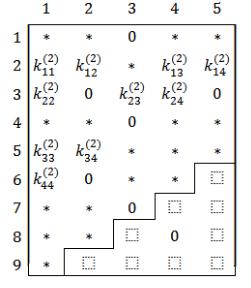

Рис. 3.2. Двумерный массив

И элемента в общей системе отсчётаА(последняя цифра первой строки

ется следующим образом. Номер четвёртого узла первого конечного

Если исходная область разбивается на прямоугольные конечные элементы, то ширина полулентыДматрицы жесткости определя-

табл. 3.1) умножается на количество узловых перемещений одного узла. Для схемы, представленной на рис. 3.1,а, номер четвёртого узла первого элемента равенб5, количество узловых перемещений т =2, следовательно, ширина полуленты равна 5×2 = 10.

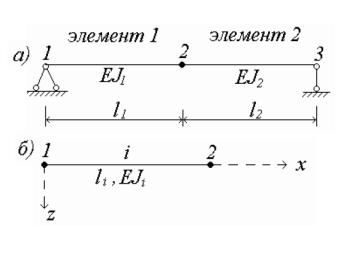

у и3.1.2. Изгиб балки

Рассмотрим формирование глобальной матрицы жесткости на

при расчёте балки (рис. 3.3,а).

Локальная матрица жесткости произвольного балочного эле- |

||||||||||||||

мента (рис. 3.3,Сб) имеет вид |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

6 |

3l |

− 6 |

3l |

|

|

|

|

|

||||

[ k (i) ]= d i |

|

3l |

2l |

2 |

−3l |

l |

2 |

|

|

|

2 EJi . |

|

||

|

|

|

|

|

; |

di = |

(3.4) |

|||||||

|

− 6 −3l |

6 −3l |

|

|

l i3 |

|

||||||||

|

|

3l |

l |

2 |

−3l |

2l |

2 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Локальную матрицу жесткости балочного конечного элемента (3.4) можно представить в блочном виде по аналогии с матрицей

(3.1):

37

|

(i) |

|

|

(i) |

] |

(i) |

|

|

[k |

|

|

[k11 |

[k12 ] |

(3.5) |

|||

|

]= [k (i) |

] |

[k (i)] . |

|||||

|

|

|

|

21 |

|

|

22 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Элемент 1 |

|

|

|

|

Элемент 2 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.3. Балка, разбитая на два элемента (а), и балочный элемент (б)

Число строк и число столбцов в матрице (3.5) определяется ко-

личеством узлов балочного элемента. |

Поскольку данный элемент |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

||||

имеет два узла (см. рис. 3.3,б), то число строк и столбцов равно двум. |

|||||||||||||||||

Блоки матрицы (3.5) с учетом (3.4) имеют следующий вид: |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Д |

|

|

|

|

|

||

[k |

(i) |

]= d |

6 |

3li |

|

|

|

(i) |

|

− 6 |

|

3li |

; |

|

|||

|

i |

|

|

А; [k ]= d |

i |

|

|

2 |

|

||||||||

11 |

|

|

|

2 |

|

|

|

12 |

|

3li |

|

|

|

||||

|

|

|

3li |

2li |

|

|

|

|

|

− |

|

li |

|

(3.6) |

|||

|

|

|

|

б |

|

|

|

6 |

|

−3l |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

− 6 |

|

−3l |

|

|

|

|

|

|||||||

[k21(i)]= di |

3l |

|

l2 |

i |

; |

[k22(i)]= di −3l |

i |

2l2i |

. |

||||||||

|

|

иi |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

||||

РазмерностьСкаждого из блоков 2×2, так как в каждом узле имеется по две степени свободы.

Матрицу преобразования можно записать либо в виде таблицы индексов степеней свободы, либо в виде таблицы узловых индексов. Табл. 3.2 узловых индексов балки, состоящей из двух элементов (рис. 3.3,а), составлена по аналогии с табл. 3.1 для плоской задачи и соответствует блочному представлению матрицы жесткости (3.4).

Матрица преобразования в виде таблицы индексов степеней свободы для этой же балки записывается в форме табл. 3.3 и соответствует обычному виду матрицы жесткости (3.3).

38

Таблица 3.2

Взаимосвязь индексов в системах отсчета

Номер элемента |

Узловые индексы в местной системе отсчета |

|

|

1 |

2 |

|

Узловые индексы в общей системе отсчета |

|

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

3 |

Таблица 3.3

Взаимосвязь индексов в системах отсчета

Номер |

Узловые индексы в местной системе отсчета |

|||||

1 |

|

2 |

3 |

|

4 |

|

элемента |

|

|

||||

|

Узловые индексы в общей системе отсчета |

|

||||

|

|

|

||||

1 |

1 |

2 |

И |

4 |

||

3 |

|

|||||

2 |

3 |

4 |

5 |

|

6 |

|

При составлении глобальной Дматрицы жесткости балки, состоящей из двух конечных элементов (см. рис. 3.3,а), представим локальные матрицы жесткости первого и второго конечных элементов схематично в следующем виде:

|

× |

× × × |

|

|

|

Ο |

Ο |

Ο |

Ο |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Ο |

Ο |

Ο |

Ο |

|

|||

[k(1)]= |

× × × ×А |

|

|

|

||||||||

× |

× × × |

; |

[k(2)]= |

Ο |

Ο |

Ο |

Ο . |

(3.7) |

||||

|

|

б |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

× × × × |

|

|

Ο Ο Ο Ο |

|

|||||||

Размерность каждой из локальных матриц жесткости 4×4. |

|

|||||||

Учитывая матрицу преобразования в форме табл. 3.3, изобразим |

||||||||

схематично глобальнуюС |

матрицу жесткости всей балки в следующем |

|||||||

виде: |

× |

× |

× |

× |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

× |

× |

× |

× |

|

|

|

|

|

|

× |

|

|

Ο |

|

|

|

|

× |

Ο |

(3.8) |

|||||

[K]= |

× |

|

|

Ο |

Ο |

. |

||

|

× |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ο |

Ο |

Ο |

|

|

|

|

|

|

Ο |

|

||||

|

|

|

Ο |

Ο |

Ο |

Ο |

|

|

39

Размерность глобальной матрицы 6×6, что соответствует общему числу степеней свободы всей балки (m = 6). Рассмотрим некоторые элементы третьей строки глобальной матрицы жесткости:

K32 |

(1) |

= − |

6 EJ1 |

; |

|

|

||

= k32 |

|

l 12 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K |

33 |

= k (1) |

+k (2) |

= 12 EJ1 |

+ 12 EJ2 ; |

(3.9) |

||

|

33 |

11 |

|

|

l 13 |

l 32 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

K |

34 |

= k (1) |

+k (2) |

= − 6 EJ1 |

+ 6 EJ2 . |

|

||

|

34 |

12 |

|

|

l 12 |

l 22 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3.2. Вектор свободных членов

Вектор свободных членов общей системы уравнений МКЭ зависит от характера, места приложения и величины внешней нагруз-

ки, а также от степени дискретизации конструкции. Рассмотрим |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

А |

|

|

|

|

|

|

|||

формирование вектора свободных членов наИконкретных примерах. |

||||||||||||||

Так, для всех балок, изображенных на рис. 3.4, количество ко- |

||||||||||||||

нечных элементов равно двум, количествоДузлов – трем, а колич ест- |

||||||||||||||

во степеней свободы – шести. Поэтому вектор свободных членов для |

||||||||||||||

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

всех этих конструкций состоит из шести элементов: |

|

|||||||||||||

С |

=б{P P P |

|

|

|

|

|

P }. |

|

||||||

{P}T |

P |

|

P |

(3.10) |

||||||||||

|

|

|

1 |

|

2 |

3 |

4 |

|

|

5 |

|

6 |

|

|

Ненулевыми элементами вектора (3.10) для схем, изображен- |

||||||||||||||

ных на рис. 3.4, являются следующие: |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

а) P5 |

= P , |

|

б) P1 |

= P; |

|

|

|||||

|

в) P6 |

= M , |

|

г)P2 |

= - М, P3 = P; |

(3.11) |

||||||||

|

|

|

|

д) P3 = P, P6 = М; |

|

|

|

|

||||||

|

|

ql |

|

|

|

q l |

2 |

|

q l |

1 |

|

|

q l 2 |

|

е) P |

= |

|

1 |

, P |

= |

|

1 , |

P = |

|

|

, |

P = |

1 . |

|

1 |

|

2 |

2 |

|

12 |

3 |

|

2 |

|

|

4 |

12 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

40

а) б)а)

в) г)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Д |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

А |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

б |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

да)) |

|

|

|

|

е) |

|

|||||

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

С |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Рис. 3.4. Формирование вектора свободных членов

41