- •Часть 2

- •Введение. Состав технологической карты

- •Проектирование технологических карт на разработку выемок

- •2.1. Технологическая карта на разработку выемки экскаватором прямая лопата с транспортировкой грунта в насыпь автосамосвалами

- •Технико-экономические показатели

- •2.2. Технологическая карта на разработку выемки экскаватором-драглайном с транспортировкой грунта в насыпь автосамосвалами

- •2.3. Разработка выемок скреперным комплектом с вывозкой грунта в кавальер

- •Проектирование технологической карты на возведение насыпей железнодорожного

- •3.1. Проектирование технологической карты на возведение железнодорожной насыпи с возкой грунта автосамосвалами

- •3.2. Возведение насыпи из боковых резервов скреперами

- •3.3. Технологическая карта на возведение насыпи бульдозерным комплектом из боковых резервов

- •Уплотнение насыпных земляных сооружений

- •4.1. Нормирование плотности грунта

- •4.2. Производство работ по уплотнению насыпных земляных сооружений

- •Проектирование календарного графика

- •Карта операционного контроля качества работ по устройству выемок и насыпей

- •7.1. Основные допуски при разработке выемки и отсыпке насыпи

- •7.2. Содержание и структура операционного контроля качества

- •Библиографический список

- •А. Прямая лопата с ковшом с зубьями

- •А. Драглайн с ковшом с зубьями Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта

- •Б. Самоходные скреперы

- •1. Введение. Состав технологической карты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

- •Проектирование технологической карты на возведение насыпей

- •Карта операционного контроля качества работ по устройству выемок

- •Часть 2

-

Уплотнение насыпных земляных сооружений

4.1. Нормирование плотности грунта

Стабильность пути железнодорожных линий в большой мере зависит от качества уплотнения грунтов, осуществляемого в процессе сооружения земляного полотна. При недостаточном уплотнении возможны неравно-мерные осадки и деформации основной площадки. В настоящее время предусмотрено строгое нормирование плотности грунтов в теле вновь со-оружаемой насыпи.

Излагаемый в данном разделе материал основывается на знании кур-са механики грунтов, поэтому здесь не приводятся развернутые определе-ния физико-механических свойств грунтов и способы их определения.

49

В дальнейшем используются следующие условные обозначения:

W – влажность грунта, %;

Wт – влажность на границе текучести, %;

Wp – влажность на границе раскатывания, %; Wo – оптимальная влажность, %;

-

– объемный вес влажного грунта, г/см3;

-

– объемный вес скелета грунта (плотность), г/см3;

-

н – нормативная плотность, г/см3;

-

max – максимальная стандартная плотность, г/см3; – удельный вес грунта, г/см3; в – удельный вес воды, г/см3; К – коэффициент уплотнения;

К1 – коэффициент относительного уплотнения.

Эффективность уплотнения зависит от рода грунта, его влажности, толщины уплотняемого слоя, грунтоуплотняющей машины, технологии возведения насыпи, а также от температурных условий во время производ-ства работ.

Степень уплотнения грунта характеризуется коэффициентом уплот-нения К, равным отношению фактической плотности δ к максимальной стандартной плотности δmax; последняя определяется в лаборатории при соответствующих условиях стандартного уплотнения:

-

= δ / δmax.

Контроль качества уплотнения грунта в процессе возведения насы-пи заключается в систематическом сравнении фактической плотности грунта с нормативной плотностью; при этом должно соблюдаться усло-вие:

-

δн .

Нормативная плотность определяется из условия:

δн = К δmax .

Максимальная стандартная плотность грунта (δmax) определяется в результате проведения испытания грунтов в лабораторных условиях либо методом определения ориентировочного значения максимальной стан-дартной плотности и оптимальной влажности грунтов. Термин стандарт-ная плотность подразумевает затрату определенного количества работы на уплотнение образца в определенных условиях.

-

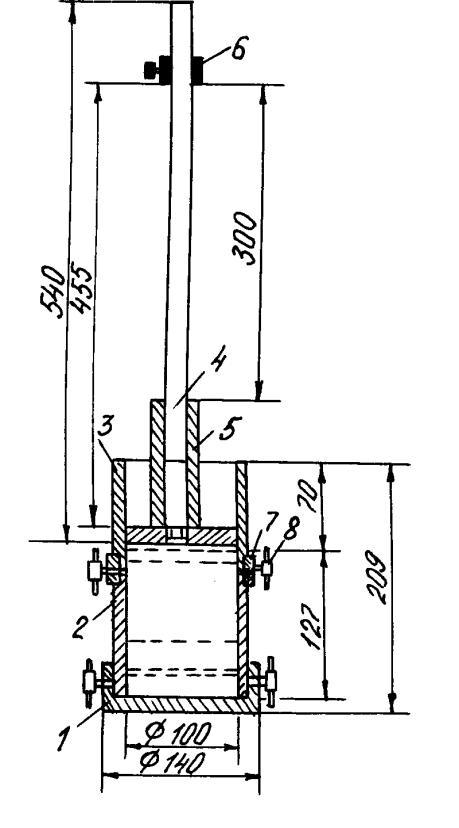

лаборатории стандартное уплотнение грунта производится с по-мощью прибора стандартного уплотнения (рис. 4.1), который состоит из следующих деталей: подстаканника 1; разъемного стакана 2 вместимостью

50

1000 см3, диаметром 100 мм и высотой 127 мм; верхнего стакана (насадки) 3; стойки с уплотнителем 4 (вес стойки с уплотнителем 1,4 кг); груза 5 ве-сом 2,5 кг; ограничительного кольца 6 с винтом и зажимного кольца 7 с зажимными винтами 8.

|

Заполнение прибора рыхлым грунтом |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

производится в три приема равными пор- |

|

|

|

|

|

циями и таким |

образом, чтобы толщина |

|

|

|

|

уплотненного слоя составляла 1,3 высоты |

|

|

|

|

|

стакана. Повышение уплотненного грунта |

|

|

|

|

|

над кромкой разъемного стакана после уп- |

|

|

|

|

|

лотнения трех слоев не должно быть бо- |

|

|

|

|

|

лее 1 см. |

|

|

|

|

|

Уплотнение |

грунта в приборе произ- |

|

|

|

|

водится ударами груза весом 2,5 кг, свободно |

|

|

|

|

|

падающего по штоку с высоты 30 см. При |

|

|

|

|

|

этом каждый слой уплотняется числом уда- |

|

|

|

|

|

ров, равным 1/3 от общего числа ударов, на- |

|

|

|

|

|

значенного для уплотнения. |

|

|

|

|

|

Общее число ударов для песка и супе- |

|

|

|

|

|

сей – 75, для пылеватых супесей, суглинков |

|

|

|

|

|

и глин –120. |

|

|

|

|

|

После этого определяются влажность и |

|

|

|

|

|

объемный вес грунта в стакане. Далее опера- |

|

|

|

|

|

Рис. 4.1. Прибор стандартного |

|

|

||

|

ции по уплотнению повторяются, причем |

уплотнения |

|

|

|

|

каждый раз увеличивается влажность грунта. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Влажность |

грунта определяется по двум пробам, отбираемым в |

|

|

|

бюксы из внутренней части уплотненного образца.

Испытание повторяется до тех пор, пока объемный вес влажного грунта не станет уменьшаться. После окончания опыта и определения влажности вычисляется объемный вес скелета грунта (плотность δ), г/см3:

δ = γ / (1+ 0,01∙ W),

где γ – объемный вес влажного грунта;

W – влажность, %.

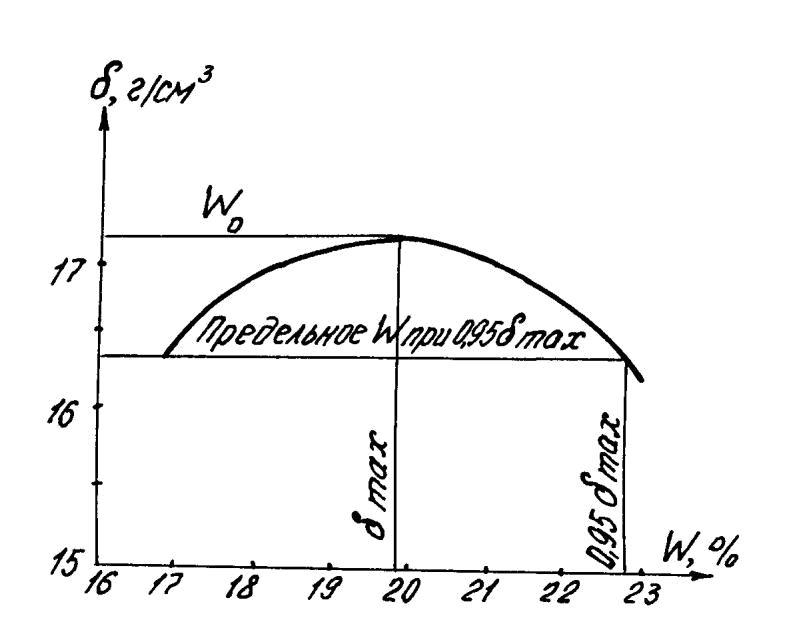

На основании данных, полученных в результате испытаний, вычер-чивается кривая зависимости плотности грунта от влажности (рис. 4.2). По этой кривой определяется максимальная стандартная плотность. Соответ-ствующая этой плотности влажность является оптимальной влажностью грунта.

-

дополнение к основному методу при текущем контроле качества уплотнения грунта можно ориентировочно определять максимальную стандартную плотность и оптимальную влажность расчетным методом, не прибегая для всех образцов к стандартному уплотнению их в приборе.

51

Рис. 4.2. Кривая стандартного уплотнения

-

этом случае максимальную плотность δmax определяют по форму-ле, г/ см3:

δmax = ( – (1 – 0,01∙V)) / (1 + ∙ 0,01∙ Wo / в),

где – удельный вес минеральной части, г/ см3, который при такого рода расчетах может быть принят равным для супесей 2,68, для суглин-ков 2,7, для глин 2,74;

в – удельный вес воды;

-

– объем содержащегося в грунте воздуха при оптимальной влажно-сти, % (обычно принимают 3–5 %);

Wo – оптимальная влажность, %.

Ориентировочно значение оптимальной влажности Wo, %, может быть определено следующим образом:

по известному значению влажности на границе раскатывания Wр: Wo = Wр – a,

где a – поправка для глинистых грунтов, равная 1–2%;

по известному значению влажности на границе текучести Wт:

Wо = ∙ Wт ,

где – переходный коэффициент; ориентировочно для суглинистых чер-ноземов = 0,65.

Уплотнение грунта до установленных норм приводит к тому, что плотность грунта в насыпи иногда оказывается выше плотности грунта в резервах или карьерах. В связи с этим в забое потребуется разработать объем грунта больший, чем в насыпи после уплотнения. Таким образом,

52

при установлении фактического рабочего объема земляных работ следует учитывать коэффициент относительного уплотнения грунта К1 , опреде-ляемый как отношение грунта, взятого из резерва (карьера, выемки), Vрез к объему этого же грунта, который он занял после уплотнения в теле насы-

пи, Vнас:

К1 = Vрез / Vнас

или

К1 = δнас / δрез,

где δнас – средняя плотность грунта в насыпи;

δрез – средняя плотность грунта в карьере или разрезе.

Среднюю плотность грунта определяют на основании отбора проб грунта в насыпи и в резервах в процессе сооружения земляного полотна.

Для участка насыпи средняя плотность может быть определена по формуле:

|

i n |

|

|

δнас = i n , |

|

|

i 1 |

|

![]()

где δi – фактически замеренные плотности грунта в насыпи, гсм3;

-

– общее число замеров плотности.

Для определения средней плотности грунта в резерве (карьере) пред-варительно вычисляется средняя плотность грунтов в одном шурфе:

|

j n |

|

j n |

|

iш = j hj |

hj , |

|

|

j 1 |

|

j 1 |

![]()

где iш – средняя плотность i-го шурфа, г/см3;

-

j – плотность отдельных слоев грунта i-го шурфа, г/см3;

hj – толщины соответствующих слоев, см;

j = 1, 2,…, n – количество слоев грунта i-го шурфа.

Средняя плотность грунта в резерве (карьера) по данным нескольких шурфов:

|

|

i n |

|

|

рез = |

iш n , |

|

|

|

i 1 |

|

![]()

где n – число шурфов (обнажений), которые должны размещаться равно-мерно по всей площади разрабатываемого резерва (карьера).

Подставляя полученные средние значения δнас и рез в выражение для К1, получим коэффициент относительного уплотнения грунта и факти-ческий объем земляных работ:

Vрез = К1Vнас.

53

Для ориентировочного определения рабочей кубатуры при заданном коэффициенте уплотнения коэффициент относительного уплотнения К1 может быть принят по табл. 4.1.

|

|

|

|

Т а б л и ц а 4.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Заданный |

Коэффициент относительного уплотнения |

|

||

|

коэффициент |

|

|

|

|

|

песков, супеси, |

|

лѐссовидных |

|

|

|

уплотнения |

|

|

||

|

суглинков, глин |

грунтов, лѐссов, |

|

||

|

насыпи |

пылеватых суглинков |

|

||

|

|

черноземов |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

1,00 |

1,10 |

1,05 |

1,20 |

|

|

0,95 |

1,05 |

1,00 |

1,15 |

|

|

0,90 |

1,00 |

0,95 |

1,10 |

|