- •Влияние инсулина на обмен веществ.

- •67 Половые гормоны.

- •Андрогены

- •Последствия и причины неправильного питания

- •73 Витамин в1 - тиамин.

- •74 Витамин в2 - рибофлавин.

- •75 Витамин с - аскорбиновая кислота.

- •76 Витамин в6 - пиридоксин.

- •78 Витамин рр - никотинамид (ниацин).

- •80 Витамин а - ретинол.

- •Витамин е - токоферол.

- •81 Витамин d3 - холекальциферол.

- •Цинк (Zn)

- •Фтор (f)

- •Йод (j)

- •Селен (Sе)

- •Роль Сульфатов в организме

- •87 Роль печени в обмене углеводов.

- •88 Роль печени в обмене белков.

- •89 Роль печени в обмене липидов.

- •1) С-гидроксилирование алифатических соединений:

- •91 Функции почек.

- •Механизмы процессов ультрафильтрации, канальцевой реабсорбции и секреции в почках.

- •Гормональные механизмы регуляции почечной функции

- •Метгемоглобинемия

- •Причины

- •Признаки

- •95 Кислотно-основное состояние и его регуляция.

- •96 Патологические компоненты мочи.

- •2.2 Креатинин

- •2.3. Мочевая кислота

- •2.4. Белок общий

- •2.5. Альбумин

- •2.6. Билирубин

- •2.7. Глюкоза

- •2.8. Холестерин и фракции холестерина

- •2.10. Железо, лжсс, ожсс

- •2.11. Кальций

- •97 Небелковые азотистые компоненты крови (остаточный азот).

- •98 Особенности обмена углеводов

- •Особенности обмена белков и аминокислот

- •Особенности образования аммиака

- •Особенности обмена липидов

Йод (j)

Йод входит в состав всех растений. Некоторые морские растения обладают способностью концентрировать йод. Общее количество йода в организме около 25 мг, из них 15 мг находятся в щитовидной железе. Щитовидная железа является своего рода центральной регулирующей лабораторией, в которой образуются и накапливаются соединения йода. Значительное количество йода содержится в печени, почках, коже, волосах, ногтях, яичниках и предстательной железе. Йод участвует в образовании гормона щитовидной железы — тироксина. Избыток йода в организме может наблюдаться при гипертиреозе, может развиться и базедова болезнь с зобом, экзофтальмом, тахикардией. Кроме этого наблюдается раздражительность, мышечная слабость, потливость, исхудание, склонность к диарее. Основной обмен повышается, наблюдается гипертермия, дистрофические изменения кожи и ее придатков, раннее поседение, депигментация кожи на ограниченных участках (витилиго), атрофия мышц. При недостаточном поступлении йодау взрослых развивается зоб (увеличение щитовидной железы). У детей недостаток йода сопровождается резкими изменениями всей структуры тела. Ребенок перестает расти, умственное развитие задерживается (кретинизм).

Селен (Sе)

Селен в чистом виде встречается в природе редко, главным образом в виде примеси к сернистым металлам. Считается, что присутствие селена в организме оказывает антиоксидантное действие, замедляя старение, способствует предупреждению роста аномальных клеток, укрепляет иммунную систему. . В сочетании с витаминами А, С и Е предохраняет от возникновения онкологических заболеваний, помогает при артрите, разрушает вредные для организма вещества (защищает организм от тяжёлых металлов). Увеличивает выносливость организма благодаря увеличению поступления кислорода к сердечной мышце. Селен необходим для образования белков; поддерживает нормальную работу печени, щитовидной железы, поджелудочной железы. Является одним из компонентов спермы, важным для поддержания репродуктивной функции. Избыток селена может вызывать увеличение печени до 3-х см и боли в правом подреберье, боли в конечностях, судороги, чувство онемения; может привести к дефициту кальция. При дефиците селена в организме усиленно накапливаются мышьяк и кадмий, которые, в свою очередь, усугубляют дефицит селена.

Роль Сульфатов в организме

Сульфаты в большем количестве содержатся во внутриклеточном пространстве, входят в состав многих биологически активных веществ. В плазме крови неорганических сульфатов содержится 0,3-1,5 ммоль/л. Они необходимы для обезвреживания токсических соединений в печени.

84

Безопасность пищи и питания. Как считает директор ГУ НИИ питания РАМН В.А. Тутельян « …разговор о продовольственной безопасности начинать надо со структуры питания. К сожалению, в наше время, уровень питания населения очень далек от совершенства. Следующий фактор — достижения научно-технического прогресса (НТП), затронувшего все сферы человеческой деятельности: и производство, и быт, и, как видим, структуру питания. Судите сами, столетиями человечество стремилось освободить себя от физических нагрузок, механизируя и автоматизируя производство, изобретая автомобили, лифты, бытовую технику, развивая коммунальное хозяйство. И небезуспешно: за сто лет наши суточные энергозатраты снизились в 1,5—2 раза.

Основной закон рационального питания диктует необходимость соответствия уровней поступления и расхода энергии, следовательно, мы должны снижать объем потребляемой пищи. Однако в таком случае мы нарушаем второй закон рационального питания, требующий полностью покрывать потребность организма в витаминах и других жизненно необходимых (эссенциальных) веществах.

А мы ведь еще не приняли во внимание, что НТП вовсю хозяйничает в сфере производства продуктов питания. Технологическая обработка продуктов, консервирование, рафинирование, длительное и неправильное хранение никак не повышают в пище содержание витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон и биологически активных веществ.

Поэтому-то и наблюдается такое распространение заболеваний, непосредственно связанных с неправильным питанием (или: алиментарно зависимых, «болезней цивилизации»), как атеросклероз, гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, остеопороз, подагра, некоторые злокачественные новообразования.

Нарушение пищевого статуса неминуемо ведет к ухудшению здоровья и как следствие — к развитию заболеваний. Увы, доказательная медицина это показала раньше, чем научная. Если принять все население России за 100%, здоровых окажется только 20%, людей в состоянии маладаптации (с пониженной адаптационной резнетентностью) — 40%, а в состоянии предболезни и болезни — по 20% соответственно.

Выходом из создавшейся ситуации является:

- Во-первых, развитие научных исследований в области питания, на более «тонких» уровнях — клеточном, генном. Сегодня активно развивается индивидуальная диетотерапия. В клинике Института питания для каждого пациента составляются нутриметаболограммы — реальные «картинки» превращений и обмена веществ и энергии, поступающих с пищей.

- Во-вторых, научная стратегия производства пищи. В ее основе — изыскание новых ресурсов, обеспечивающих оптимальное для организма человека соотношение химических компонентов пищи и в первую очередь поиск новых источников белка и витаминов. Например, растение, содержащее полноценный белок, который по набору аминокислот не уступает животному — соя. Продукты из нее, помимо восполнения белкового дефицита, обогащают рацион различными необходимыми компонентами, в частности изо-флавонами. Кроме того, весьма актуальны вопросы селекции наиболее продуктивных видов рыб и морепродуктов, организации специализированных подводных хозяйств, позволяющих полноценно использовать пищевые ресурсы Мирового океана.

Другое решение продовольственной проблемы — химический синтез пищевых продуктов и их компонентов (производство витаминных препаратов). Оченьперспективен уже применяемый способ производства пищи с заданным химическим составом, путем обогащения ее в процессе технологической обработки.

В последние годы привлекает внимание возможность использования микроорганизмов в качестве отдельных компонентов пищевых продуктов. Микроорганизмы — живые существа, развивающиеся в тесном взаимодействии с окружающей средой и состоящие из тех же химических веществ, что и растения, животные и человек. Но скорость их роста в тысячу раз превышает рост сельскохозяйственных животных и в 500 раз — растений. Есть еще одно очень важное обстоятельство: можно направленно генетически предопределять их химический состав.

Пища XXI века будет включать традиционные (натуральные) продукты, натуральные продукты модифицированного (заданного) химического состава, генетически модифицированные натуральные продукты и биологически активные добавки». [6. С. 67]

Биологические опасности, связанные с пищей

В рейтинге рисков, связанных с пищей, наибольшую опасность представляют природные токсины — бактериальные токсины, фикотоксины (токсины водорослей), некоторые фитотоксины и микотоксины. Затем прионы, вирусы, простейшие, животные токсины, биологически активные вещества. К слову сказать, антропогенные химические загрязнители и пищевые добавки только замыкают этот ряд.

Микотоксины афлатоксин В1 и охратоксин А — канцерогены и поступают в организм в дозах, сопоставимых с установленными нормами (или даже превышающих нормы). Поступающие с пищей остаточные количества, например хлорорганических пестицидов, составляют лишь десятые и тысячные доли процента от этих норм.

Первостепенное значение представляют бактерии и их токсины — это причина большинства острых и хронических пищевых интоксикаций, токсикоинфекций. Наиболее часто регистрируются пищевые отравления, связанные с поражением пищевых продуктов (салаты, молочные продукты, ветчинные и мясные изделия) стафилококковыми энтеротоксинами: 27—45%. Отдельные штаммы могут вызывать даже шок. Механизм их действия до конца неясен — возможно, связан с влиянием на нервные окончания в кишечнике.

Не утратил своей актуальности и ботулизм. Эти микроорганизмы поражают недостаточно обработанные рыбные, мясные продукты, фруктовые, овощные и грибные консервы. В последние годы ботулизм встречается довольно часто (в стране 500—600 пострадавших ежегодно). При этом летальность достигает 7—9%.К токсинообразующим микроорганизмам, ответственным за пищевые отравления у человека, относятся также шигатоксин, тлистериолизин и др.В последние годы в ряде стран (США, Япония) значительно возросло число вспышек пищевых токсикоинфекций, вызванных энтерогеморрагическими (пострадавших — до 6000 человек в год).

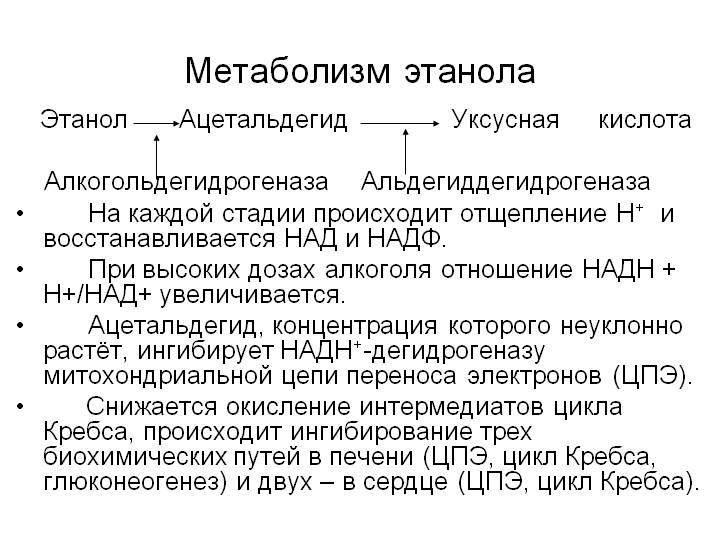

Метаболизм этанола

Основным местом метаболической трансформации этанола является печень, в этом процессе может также принимать участие эпителий желудка. Этанол дегидрируется алкогольдегидрогеназой в этаналь (ацетальдегид), а затем альдегиддегидрогеназой переводится в ацетат. Уксусная кислота в реакции, катализируемой ацетат-КоА-лигазой (тиокиназой) в присутствии АТФ, превращается в ацетил-КоА (ацетил-СоА). Следует отметить, что весь процесс промежуточного метаболизма хорошо согласован. Наряду с цитоплазматической алкогольдегидрогеназой в метаболизме этанола принимают ограниченное участие каталаза и "индуцибельная" микросомальная алкогольоксидаза (см. с. 310).

Скорость трансформации этанола в печени лимитируется главным образом активностью алкогольдегидрогеназы. Другим лимитирующим фактором является наличие НАД+. Максимальная скорость реакции наблюдается даже при небольших концентрациях этанола. Поэтому уровень этанола в организме понижается с постоянной скоростью (расщепление этанола — реакция нулевого порядка).

«Энергетическая ценность» этанола составляет 29,4 кДж/г (7 ккал/г). Поэтому алкогольные напитки обеспечивают организм значительной частью энергоресурсов (особенно при алкоголизме).

Хотя исследование механизма действия этанола на организм представляется крайне актуальным, этот вопрос все еще остается недостаточно изученным. Вместе с тем действие больших количеств этанола напоминает действие наркотика, что можно объяснить прямым воздействием этанола на мембраны нейронов.

85

Ксенобиотики - это вещества, чужеродные для организма. Их разделяют на три группы: 1) продукты хозяйственной деятельности человека (промышленность, сельское хозяйство, транспорт), 2) вещества бытовой химии (моющие средства, вещества для борьбы с паразитами, парфюмерия), 3) большинство лекарств. В XX веке происходят всевозрастающее загрязнение ксенобиотиками внешней среды и увеличивающееся их поступление в организм человека. Это серьезно угрожает здоровью и даже жизни всех живых существ, включая человека, так как повреждает клетки и вызывает мутации, ведущие к злокачественным процессам или наследственным заболеваниям. В истории есть очень опасный прецедент: гибель Римской империи связана, очевидно, не только с социальными факторами, но и со свинцовой интоксикацией элиты общества. Она широко использовала свинцовые водопроводы, сосуды, а в состав парфюмерии входили высокотоксичные свинцовые белила. В скелетах знати найдены очень высокие концентрации свинца.

Конечно, в первую очередь надо заботиться об экологии. Но если загрязнение все же происходит, то мы не беззащитны: в каждой клетке происходят метаболизм, связывание и выведение ксенобиотиков, что в большинстве случаев приводит к снижению их токсичности. Это позволяет выживать даже на сильно загрязненных территориях, хотя, к сожалению, не исключает риска заболеваний.

МЕТАБОЛИЗМА КСЕНОБИОТИКОВ

Метаболизм ксенобиотиков, как правило, приводит к снижению их активности - дезактивации, которую в случае токсичных веществ называют детоксикацией. Однако в некоторых (и не таких редких) случаях метаболиты ксенобиотиков становятся, наоборот, более активными (активация) и даже более токсичными (токсификация). Активируются в организме и некоторые лекарства, и тогда они именуются пролекарствами, ведь истинные лекарства - это их активные метаболиты.

В метаболизме ксенобиотиков участвуют около 30 ферментов. В нем различают две фазы: 1) модификация, создающая или освобождающая функциональные группы, 2) конъюгация - присоединение к последним других групп или молекул. Наиболее часто метаболизм происходит именно в такой последовательности, но при наличии в молекуле ксенобиотика функциональных групп он может сразу же подвернуться конъюгации. Обычно обе фазы, особенно при совместном действии, приводят к увеличению гидрофильности и снижению активности и токсичности молекулы [1-5]. Третьей фазой - уже не метаболизма, а судьбы ксенобиотиков - можно считать связывание и выведение самих ксенобиотиков и их метаболитов из клетки, а затем из организма.

Обезвреживающая функция печени.

В печени обезвреживаются неполярные соединения различного происхождения, в том числе эндогенные вещества, лекарственные препараты и яды. Процесс обезвреживания веществ включает две стадии (фазы):

1) фаза модификации - включает реакции окисления, восстановления, гидролиза; для ряда соединений необязательна;

2) фаза конъюгации - включает реакции взаимодействия веществ с глюкуроновои и серной кислотами, глицином, глутаматом, таурином и другими соединениями.

Метаболизм ксенобиотиков включает две стадии (фазы):

1) фаза модификации - процесс изменения структуры ксенобиотика, в результате которого освобождаются или появляются новые полярные группировки (гидроксильные, карбоксильные аминные). Это происходит в результате реакций окисления, восстановления, гидролиза. Образующиеся продукты становятся более гидрофильными, чем исходные вещества.

2) фаза конъюгации - процесс присоединения к молекуле модифицированного ксенобиотика различных биомолекул при помощи ковалентных связей. Это облегчает выведение ксенобиотиков из организма.

Реакции конъюгации ксенобиотиков. К реакциям конъюгации относятся глюкуронидная, сульфатная, ацетильная, метильная и пептидная конъюгация.

86