- •Свойства возбудимых тканей. Физиологический смысл биопотенциалов

- •Структурно-функциональная характеристика нейронов

- •Классификация нейронов

- •Структурно-функциональная характеристика нейроглии

- •Мембранный потенциал покоя

- •Электрические сигналы: входной, объединённый, проводящийся и выходной

- •Концентрационный и электрический градиенты

- •Пассивный транспорт – диффузия

- •Управляемые каналы клеточной мембраны

- •Потенциал действия

- •Механизм проведения возбуждения

- •Лабильность. Парабиоз.

- •Понятие о нервном центре. Свойства нервных центров

- •Принципы координации рефлекторной деятельности

- •Доминанта

- •Нервные волокна, их виды и свойства

- •Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе

- •Передача возбуждения в центральных синапсах

- •Интегрирующая роль центральной нервной системы. Уровни интеграции

- •Синтез и выделение нейромедиаторов, их химическая природа

- •Ионотропное и метаботропное управление ионными каналами. Ауторецепторы

- •Удаление медиаторов из синаптической щели. Помехи в синаптической передаче

- •Отдельные медиаторные системы. Низкомолекулярные медиаторы

- •Отдельные медиаторные системы. Понятие о нейропептидах. Опиатные пептиды

- •Рефлекс, его классификация. Рефлекторная дуга

- •Рефлексы растяжения. Сухожильные рефлексы

- •Рефлексы напряжения

- •Сгибательные и ритмические рефлексы спинного мозга

- •Вегетативные рефлексы

- •Скелетные мышцы, механизм сокращения мышечного волокна

- •Двигательные единицы. Регуляция силы мышечного сокращения

- •Регуляция мышечных сокращений скелетных мышц

- •Гладкие мышцы и железы внешней секреции – как эффекторные органы

- •Регуляция мышечных сокращений в сердечной мышце

- •Основные этапы развития физиологии цнс. Методы физиологии цнс. Место физиологии цнс в системе естественных и психологических наук

- •Принципы организации функциональных систем мозга

- •Организация двигательной системы

- •Двигательные программы спинного мозга

- •Двигательные программы ствола мозга

- •Кора головного мозга и её двигательные функции

- •Функция мозжечка в организации движений

- •Взаимодействие нейронов внутри мозжечка

- •Взаимодействие базальных ганглиев и их участие в организации движений

- •Сравнительная характеристика базальных ядер и мозжечка. Последствия поражения базальных ядер и мозжечка

- •Центры вегетативной регуляции спинного мозга и ствола

- •Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

- •Вегетативные механизмы регуляции кровообращения

- •Основные звенья регуляции дыхания

- •Гормоны. Их происхождение, секреция, транспорт и регуляция образования

- •Роль гипоталамуса в регуляции гормонов аденогипофиза и нейрогипофиза

- •Гормоны коры и мозгового вещества надпочечников. Симпатоадреналовая реакция

- •Гормоны щитовидной и поджелудочной желез

- •Половые гормоны

- •Гормональные изменения при развитии стрессовой реакции

- •Регуляция форм поведения, определяемых биологическими мотивациями

- •Гипоталамус – важнейшая мотивационная структура мозга

- •Роль лимбической системы мозга в мотивациях

- •Роль миндалин в мотивации

- •Восприятие пищевой потребности

- •Механизмы регуляции пищевого поведения

- •Механизмы питьевого поведения

- •Механизмы полового поведения

Свойства возбудимых тканей. Физиологический смысл биопотенциалов

Живую клетку от мертвой отличает наличие обмена веществ, раздражимость, а также ионная асимметрия внутренней среды клетки по сравнению с тканевой жидкостью.

Раздражимость – способность клетки в ответ на действие раздражителя изменять свой обмен веществ, проницаемость поверхностной мембраны, температуру, форму, двигательную активность и др.

Возбудимость – способность ткани в ответ на действие достаточного по силе раздражителя переходить из состояния покоя в состояние возбуждения. Возбудимостью обладают только нервная, мышечная и железистая ткани – их относят к возбудимым тканям. Эти ткани обладают также проводимостью и лабильностью (функциональной подвижностью).

Возбуждение – это активный физиологический процесс, сопровождающийся перезарядкой наружной клеточной мембраны, изменением ее проницаемости и др.

Проводимость – способность возбудимой клетки проводить возбуждение по поверхностной клеточной мембране на всем ее протяжении и передавать его на другие возбудимые клетки.

В организме существуют два вида регуляции – нервная и гуморальная. Гуморальная регуляция осуществляется с помощью химических веществ, выделяемых одними клетками и действующих на другие; типичным примером служат гормоны, выделяемые в кровь эндокринными железами. Нервная же система использует для управления электрические сигналы – биопотенциалы. Гуморальные и электрические сигналы как носители информации принципиально отличаются друг от друга.

Гуморальная сигнализация:

— генерализованная (на выделяемые в кровь вещества реагируют все клетки, чувствительные к этим веществам);

— медленная (химические вещества подносятся к клеткам за достаточно большое время, и действуют на клетки также достаточно долго);

— неточная (невозможно с высокой точностью создать определенную концентрацию вещества около клетки-мишени).

Такая сигнализация идеальна для формирования длительных программ, в которых задействован организм в целом (стресса, роста и развития, полового созревания), однако она не подходит для коротких, быстрых и точных реакций, управляемых нервной системой (например, мышечного сокращения).

Биопотенциалы:

— прицельные (электрический сигнал может быть направлен только к одной клетке);

— быстрые (электрические сигналы быстро распространяются и могут быть очень короткими);

— точные (величина сигнала может регулироваться с точностью выше тысячных долей вольта).

С помощью биопотенциалов осуществляется 1) передача информации и 2) местная обработка информации. Для этих двух разновидностей информационных процессов используются соответственно два вида биопотенциалов, которые обладают во многом противоположными свойствами: потенциалы действия (ПД) и местные потенциалы.

Потенциалы действия предназначены для передачи информации на большие расстояния (например, по нервным волокнам) без искажения. Основные свойства этих потенциалов, они:

— подчиняются закону «все или ничего»: ПД либо есть, либо его нет, и его величина не зависит от силы раздражителя. Соответственно, эти потенциалы характеризуются порогом: минимальная сила (энергия) раздражителя, при котором возникает потенциал называется пороговой. Раздражители, сила которых меньше пороговой, называются подпороговыми. Раздражители, более сильные, чем пороговые – сверхпороговые. Если сила раздражителя ниже пороговой, потенциал не возникает; если она равна или выше пороговой, то развивается потенциал, величина которого не меняется при дальнейшем повышении силы раздражителя. При этом от случайных изменений амплитуды ПД передаваемая информация не зависит: важно лишь наличие либо отсутствие ПД;

— распространяются без затухания: их величина не снижается по мере распространения;

— обладают рефрактерностью (невозбудимостью): пока не закончился один потенциал, невозможно вызвать следующий. Благодаря этому ПД никогда не сливаются друг с другом, но возникают и распространяются как отдельные импульсы.

Для возникновения ПД необходимо также действие раздражителя с большой силой нарастания. Если очень медленно увеличивать силу тока, действующего на нерв или мышцу, от нуля до пороговой силы, возбуждение не наступит. При быстром ударе по нерву моментально возникает ответная реакция, т.к. возникло возбуждение. При медленном надавливании возбуждение не наступает. Приспособление ткани к медленно нарастающей силе раздражения называют аккомодацией. Это объясняется тем, что за длительное время действия раздражителя в клетке происходят изменения, повышающие порог возбудимости. У разных видов тканей скорость аккомодации неодинакова: высокая у двигательных нервов, мала у сердечной мышцы, гладких мышц желудка, кишечника.

Местные потенциалы предназначены для местной обработки информации, например для преобразования действующего на нервное окончание раздражителя в форму электрического сигнала. В связи с этим их свойства прямо противоположны свойствам ПД:

— они подчиняются «закону силы»: чем сильнее раздражитель, тем больше величина сигнала. Соответственно, эти потенциалы не характеризуются порогом: даже самые слабые раздражители могут вызвать небольшие по величине потенциалы. Но эта зависимость имеет определенные ограничения. Например, при увеличении силы раздражителя, действующего на скелетную мышцу, наступает момент, когда следующий более сильный раздражитель не увеличивает, а уменьшает величину мышечного сокращения, так как его действие вызывает или снижение возбудимости, или удлинение рефрактерного периода, или деструктивные изменения в ткани;

— они распространяются с затуханием;

— они способны к суммации: если во время местного потенциала действует повторный раздражитель, то возникает очередной потенциал, складывающийся с предыдущим. Благодаря этому величина и длительность местного потенциала отражают суммарную силу и длительность действующих раздражителей.

Кроме основных законов возбудимых тканей: закона «силы» и закона «всё или ничего», есть еще закон «силы-длительности»: чем больше сила действующего раздражителя, тем меньше времени необходимо для возникновения возбуждения. Закон «силы-длительности» проявляется при действии любого раздражителя на любую возбудимую ткань или структуру. Например, чем выше концентрация адреналина в крови, тем быстрее происходит учащение сердца или сужение просвета сосудов. Другой пример: чем больше сила раздражителя, тем быстрее осуществляется рефлекторная ответная реакция.

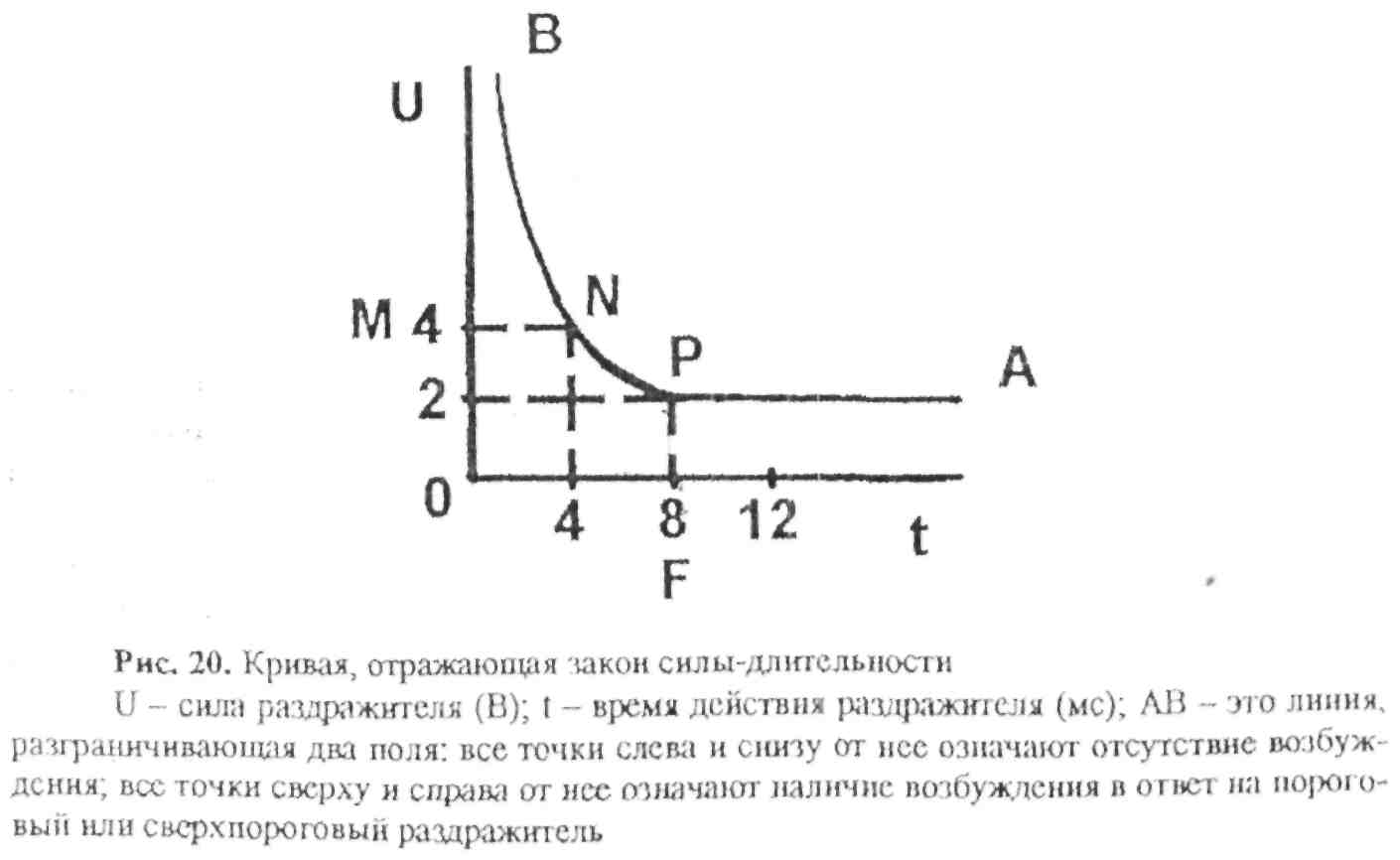

Этот закон имеет графическое выражение (рис. 20). График позволяет лучше понять такие понятия, как реобаза, полезное время, хронаксия.

Реобаза – это минимальная сила постоянного тока, вызывающая возбуждение ткани (отрезок FP - равен 2 вольтам). Таким образом, реобаза – это пороговый раздражитель для прямоугольных импульсов постоянного тока. По ее величине судят о возбудимости ткани.

Полезное

время – это минимальное время, в

течение которого постоянный ток, равный

по силе одной реобазе, действует на

ткань и вызывает ее возбуждение (отрезок

OF – равен 8 мс).

Полезное

время – это минимальное время, в

течение которого постоянный ток, равный

по силе одной реобазе, действует на

ткань и вызывает ее возбуждение (отрезок

OF – равен 8 мс).

Хронаксия – это минимальное время, в течение которого постоянный ток, равный по силе двум реобазам, действует на ткань и вызывает ее возбуждение (отрезок MN – равен 4 мс).

Полезное время и хронаксия – это временные критерии оценки возбудимости ткани. Но так как хронаксия более стабильный показатель, то именно она реально применяется для оценки возбудимости ткани. Например, хронаксия двуглавой мышцы плеча составляет 2 мс, а хронаксия трехглавой мышцы 3 мс – у данного человека возбудимость двуглавой мышцы выше.