- •Мироощущение и миропонимание

- •Исторические типы мировоззрения

- •Основной вопрос философии

- •Функции философии

- •Философия в системе культуры

- •Философия и наука

- •Школы индийской философии.

- •Ньяя (Nyāya)

- •Вайшешика (Vaiśesika)

- •Санкхья (Samkhya)

- •Йога (Yoga)

- •Джайнизм (Jainism)

- •Чарвака (Cārvākā)

- •Древнекитайская философия

- •Даосизм (Taoism)

- •Учение о Дао и Дэ в «Дао-Дэ-цзин».

- •Конфуцианство (Confucianism)

- •Основные понятия

- •Средневековая философия (теоцентризм)

- •Патристика

- •Схоластика

- •Номинализм и реализм

- •Философия Возрождения (антропоцентризм)

- •Гуманизм эпохи Возрождения

- •Истоки гуманизма

- •Натурфилософия эпохи Возрождения

- •Социально-политические концепции эпохи Возрождения

- •Пантеизм

- •Западная философия Нового времени: хронологические и географические рамки

- •Важнейшие новации в философии начала Нового времени

- •Позитивизм

- •Основные формы бытия.

- •Современная наука о сложной системной организации материи, ее уровни и качественная специфика.

- •Основные структурные уровни материи таковы:

- •Понятия движения, пространства и времени. Субстанциональная и реляционная концепции.

- •Время - форма бытия материи, которая выражает длительность существования материальных объектов и последовательность изменений этих объектов в процессе развития.

- •Диалектика - наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления.

- •Основные принципы и категории диалектики:

- •Альтернативы диалектики: метафизика, софистика, эклектика, догматизм.

- •Универсальные связи бытия и их выражение в категориях диалектики: единичное и общее, явление и сущность.

- •Структурные связи бытия, часть и целое, форма и содержание. Типы систем. Принцип системности.

- •Причинные связи бытия и их отражение в категориях: причина и следствие, случайность и необходимость, возможность и действительность.

- •Универсальные законы диалектики.

- •Диалектический характер познавательного процесса, его основные ступени и формы

- •Проблема истины в гносеологии. Диалектика абсолютной и относительной истин.

- •Проблема методов и форм познания в современной философии и науке”

- •3. Материалистическая диалектика как всеобщий метод познания и преобразования мира.

- •Итак, метод познания есть осознанный и сознательно осуществляемый способ познания и преобразования мира, адекватный (наиболее точно соответствующий) природе исследуемого объекта.

- •Основные уровни научного познания, их методы и формы

- •Методы и формы обработки и систематизации полученного знания

- •Методы и формы построения и обоснования теоретического знания

- •В) Методы и формы предпосылочного (неявного) знания.

- •К формам неявного знания относятся мифология, религия, идеологические, общенаучные и философские принципы, здравый смысл, стиль мышления, научная картина мира.

- •3 Вопрос. Материалистическая диалектика как всеобщий метод познания и преобразования мира

- •Человек и понятие «картина мира».

- •Антропосоциогенез и его комплексный характер.

- •Индивид, индивидуальность, личность. Типология личности.

- •Философия символического мира человека.

- •Практика как деятельность человека. Структура практики. Разновидность практики.

- •Культура как предмет философских размышлений. Понятие и генезис культуры.

- •Основные проблемы философии техники.

- •Формационная и цивилизационная парадигма истории.

- •Направление и характер социальной динамики: циклический, линейный и спиралевидный типы.

- •Прогресс и регресс в историческом процессе, их диалектика.

- •Эволюция и революция как формы исторического процесса.

- •Предвосхищение будущего как необходимое условие целесообразной деятельности людей. Способы предвидения будущего.

- •Прогнозирование будущего: основные методы и типы социальных прогнозов.

- •Современная глобальная ситуация.

- •Литература:

СОДЕРЖАНИЕ

Лекция №1 Философия, ее роль в жизни человека и общества………………..

Лекция №2 Своеобразие философии Древнего Востока…………………………

Леция №3 Античная философия Греции и Рима…………………………………

Лекция № 4 Средневековая философия……………………………………………

Лекция № 5 Философия эпохи Возрождения……………………………………….

Лекция № 6 Философия Нового времени…………………………………………...

Лекция № 7 Философские проблемы бытия, материи и духа……………………

Лекция № 8 Всеобщие категории и законы бытия………………………………

Лекция № 9 Общая характеристика познания как гносеологической проблемы в философии……………………………………………………………….

Лекция № 10 Проблема человека и смысл его бытия. Проблема личности в современной философии……………………………………………………………..

Лекция № 11 Философия истории. Социальная динамика и общественный прогресс. Глобальные кризисы и проблемы современности……………………

Лекция №1

Философия, ее роль в жизни человека и общества.

Содержание лекции:

Возникновение философии, ее место в системе знаний. Мировоззрение, его общественно исторический характер. Мироощущение, миропонимание. Жизненно-практическое и теоретическое миропонимание: особенности, сходство и различие. Исторические типы мировоззрения: миф, религия и философия. Основной вопрос философии. Природа философских проблем. Философия в системе культуры. Функции философии. Философия и наука. Научная обоснованность философского знания и ориентация на социальные ценности.

Возникновение философии, ее место в системе знаний.

Философия - одна из древнейших областей знания, духовной культуры. Призванием философов сделался поиск ответов на вопросы, да и сама постановка вопросов, относящихся к мировоззрению. Уяснение таких вопросов жизненно важно для людей. Это особенно ощутимо в эпохи перемен с их сложным сплетением проблем - ведь именно тогда активно проверяется делом и преобразуется само мировоззрение. Так в истории было всегда. Но, пожалуй, никогда еще время не ставило так остро задач философского осмысления всего происходящего, как в переживаемый сейчас период истории, в самом начале III тысячелетия.

Само слово «философия» возникло на базе двух древнегреческих слов: «любовь» и «мудрость». В буквальном переводе «философия» означает «любовь к мудрости» (или «любомудрие», как называли ее ранее на Руси).

По преданию, первым слова «философия» и «философ» («любящий мудрость») употребил Пифагор. Он говорил, что мудрость присуща только богам, а все, что может человек, - это стремиться к мудрости, любить ее.

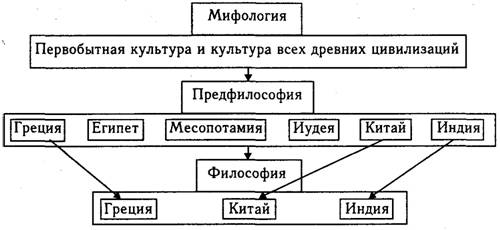

Зародилась философия в середине I тыс. до н.э. в трех древних цивилизациях: Древней Греции, Древней Индии и Древнем Китае, причем произошло это в данных странах независимо друг от друга. Во всех регионах философия возникла на базе мифологии. Попытки рационального осмысления мира и человека привели к формированию сначала предфилософии, а затем и самой философии.

Этапы формирования философии

В других регионах философия возникла значительно позднее и развивалась на базе философских учений одной из этих трех стран.

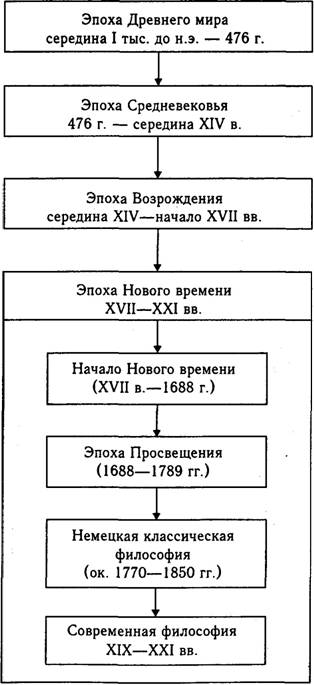

В истории философии принято выделять следующие периоды.

Основные периоды в развитии философии

Изложение курса истории философии в данном учебнике строится в соответствии с этой схемой. Однако необходимо помнить, что данная периодизация возникла на базе европейской истории и не вполне адекватна для Востока.

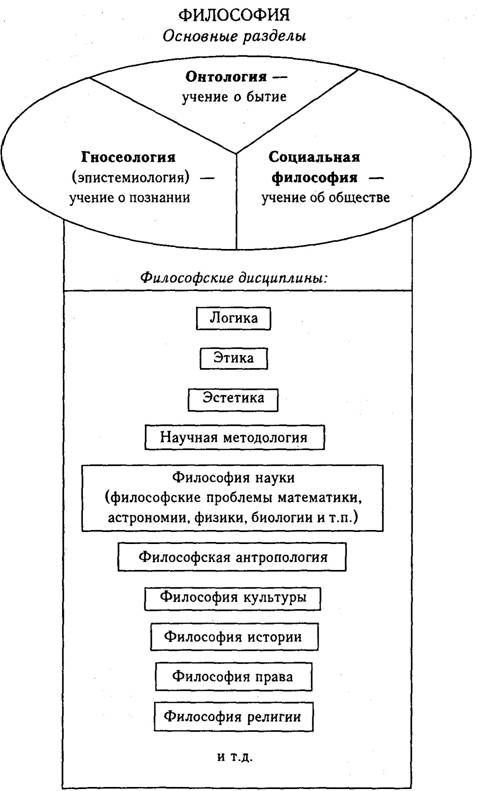

В период своего зарождения философия включала в себя все научные знания; можно сказать, что она была наукой обо всем. Позднее начали формироваться в качестве самостоятельных отдельные научные дисциплины: уже в IV в. до н.э. в Древней Греции как теоретическая дисциплина сформировалась логика, ко II в. до н.э. сформировалась математика (геометрия Евклида и арифметика), астрономия (с астрологией), позднее – филология и некоторые др. Тем самым начался процесс дифференциации наук: сначала выделения в рамках философии различных дисциплин, а затем выделения их из философии как самостоятельных наук. В разные эпохи в разных философских учениях существовали различные точки зрения на структуру научного знания. Так, в эпоху эллинизма стоики и эпикурейцы выделяли в философии логику, физику и этику. При этом к логике относили все проблемы теории познания (включая связанные с языком), а к физике – связанные с изучением природы (т.е. астрономические, физические, биологические и т.д.). Этика (наука о человеческом поведении) считалась «ядром» философии, так как должна была указать путь к счастью или к должному поведению.

В средневековой схоластике философия (метафизика) стала пониматься как наука о высших принципах бытия и его первопричинах, при этом считаясь «служанкой богословия».

В эпоху Возрождения в качестве особой части философии выделилась натурфилософия (философия природы), на базе которой в Новое время сформировался комплекс естественных наук (физика, химия, биология и т.д.), не входящих более в область философии. В Новое же время окончательно отделились от философии и гуманитарные науки (история, лингвистика, искусствоведение и т.д.). Но и после за философией сохранилась роль методологического фундамента всех наук.

В XIX-XX вв. в марксизме на базе гегелевской философии сформировалось следующее представление о предмете философии: философия – это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления.

Наряду с таким пониманием предмета философии в XX в. в различных философских учениях имеют место и многие другие подходы к решению этого вопроса – в зависимости от того, какая проблематика является центральной в том или ином учении.

Основные разделы современной философии

Мировоззрение , его общественно исторический характер

Мировоззрение включает в себя две основные сферы: мироощущение – чувственная, эмоционально-психическая сфера, и миропонимание – рациональная, интеллектуально-познавательная сфера.

В структуре мировоззрения, как правило, выделяют несколько самостоятельных уровней:

1) знания – повседневные, профессиональные, научные и философские систематизированные сведения (познавательно-информационный уровень мировоззрения);

2) ценности и оценки – определенное отношение человека к жизни(ценностно-идеологический уровень);

3) идеалы и нормы – ориентиры, программы поведения и представления человека о перспективах своей жизни (поведенческий уровень);

4) убеждения – степень приверженности человека определенным взглядам и идеям, а также способность

Мировоззрение – совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, а также - жизненные позиции, программы поведения, действий людей. Мировоззрение - необходимая составляющая человеческого сознания. Это не просто один из его элементов в ряду многих других, а их сложное взаимодействие. Разнородные "блоки" знаний, убеждений, мыслей, чувств, настроений, стремлений, надежд, соединяясь в мировоззрении, образуют более или менее целостное понимание людьми мира и самих себя. В мировоззрении обобщенно представлены познавательная, ценностная, поведенческая сферы в их взаимосвязи.

Жизнь людей в обществе носит исторический характер. То медленно, то ускоренно, интенсивно изменяются со временем все ее составляющие: технические средства и характер труда, отношения людей и сами люди, их чувства, мысли, интересы. Меняются и взгляды людей на мир, улавливая и преломляя перемены их общественного бытия. В мировоззрении того или иного времени находит выражение его общий интеллектуальный, психологический настрой, "дух" эпохи, страны, тех или иных социальных сил. Это позволяет (в масштабе истории) иногда условно говорить о мировоззрении в суммарной, безличной форме. Однако реально убеждения, нормы жизни, идеалы формируются в опыте, сознании конкретных людей. А это значит, что кроме типовых взглядов, определяющих жизнь всего общества, мировоззрение каждой эпохи живет, действует во множестве групповых и индивидуальных вариантов. И все же в многообразии мировоззрений прослеживается довольно устойчивый набор их основных "составляющих". Понятно, речь идет не об их механическом соединении. Мировоззрение интегрально: в нем принципиально важна связь компонентов, их "сплав". И, как в сплаве, различные сочетания элементов, их пропорции дают разные результаты, так нечто подобное происходит и с мировоззрением. Каковы же компоненты, "слагаемые" мировоззрения?

В мировоззрение входят и играют в нем важную роль обобщенные знания - жизненно-практические, профессиональные, научные. Степень познавательной насыщенности, обоснованности, продуманности, внутренней согласованности мировоззрений бывает разной. Чем солиднее запас знаний у того или иного народа или человека в ту или иную эпоху, тем более серьезную опору - в этом отношении - может получить мировоззрение. Наивное, непросвещенное сознание не располагает достаточными интеллектуальными средствами для четкого обоснования своих взглядов, нередко обращаясь к фантастическим вымыслам, поверьям, обычаям.

Потребность в мироориентации предъявляет к знаниям свои требования. Здесь важен не просто набор всевозможных сведений из разных областей или "многоученость", которая, как пояснял еще древнегреческий философ Гераклит, "уму не научает". Английский философ Ф. Бэкон высказал убеждение, что кропотливое добывание все новых фактов (напоминающее работу муравья) без их суммирования, осмысления не сулит успеха в науке. Еще менее эффективен сырой, разрозненный материал для формирования или обоснования мировоззрения. Здесь требуются обобщенные представления о мире, попытки воссоздания его целостной картины, понимания взаимосвязи различных областей, выявления общих тенденций и закономерностей.

Знания – при всей их важности - не заполняют собой всего поля мировоззрения. Кроме особого рода знаний о мире (включая и мир человека) в мировоззрении уясняется также смысловая основа человеческой жизни. Иначе говоря, здесь формируются системы ценностей (представления о добре, зле, красоте и другие), наконец, складываются "образы" прошлого и "проекты" будущего, получают одобрение (осуждение) те или иные способы жизни, поведения, выстраиваются программы действия. Все три компонента мировоззрения-знания, ценности, программы действия - взаимосвязаны.

При этом знания и ценности во многом "полярны": противоположны по своей сути. Познанием движет стремление к истине - объективному постижению реального мира. Ценности же характеризуют то особое отношение людей ко всему происходящему, в котором соединены их цели, потребности, интересы, представления о смысле жизни. Ценностное сознание ответственно за нравственные, эстетические и другие нормы, идеалы. Важнейшими понятиями, с которыми издавна связывалось ценностное сознание, выступали понятия добра и зла, прекрасного и безобразного. Через соотнесение с нормами, идеалами осуществляется оценивание происходящего. Система ценностей играет очень важную роль как в индивидуальном, так и в групповом, общественном мировоззрении. При всей их разнородности познавательный и ценностный способы освоения мира в человеческом сознании, действии так или иначе уравновешиваются, приводятся в согласие. Сочетаются в мировоззрении и такие противоположности, как интеллект и эмоции.

Любое мировоззрение – многомерная система, включающая в себя всевозможные компоненты человеческого сознания: чувства, настроения, устремления, убеждения, знания, ценности, оценки, нормы, идеалы, надежды, память, волю и т.д. Отмеченные составляющие образуют целостность, которая в реальной жизни человека в большей либо меньшей степени подлежит видоизменениям и развитию.

Мироощущение и миропонимание

В различных формах мировоззрения по-разному представлены эмоциональный и интеллектуальный опыт людей - чувства и разум. Эмоционально-психологическую основу мировоззрения называют мироощущением (или мировосприятием, если используются наглядные представления), познавательно-интеллектуальную же его сторону характеризуют как миропонимание.

Уровень интеллектуальности, да и степень эмоциональной насыщенности мировоззрений неодинаковы. Но, так или иначе, им присущи оба эти "полюса". Даже самые зрелые по мысли формы мировоззрения не сводятся без остатка лишь к интеллектуальным составляющим. Мировоззрение - не просто набор нейтральных знаний, бесстрастных оценок, рассудительных действий. В его формировании участвует не одна лишь хладнокровная работа ума, но и человеческие эмоции. Отсюда мировоззрение - взаимодействие того и другого, сочетание мироощущения с миропониманием.

Жизнь в мире природы и общества рождает в людях сложную гамму чувств, переживаний. С мировоззрением сопряжены любознательность, удивление, чувства единства с природой, сопричастности человеческой истории, благоговения, восхищения, трепета и многие другие. Среди эмоций такого рода есть и окрашенные в "мрачные" тона: тревоги, напряжения, страха, отчаяния. К ним относятся чувство неуверенности, беспомощности, потерянности, бессилия, одиночества, печали, горя, душевного надрыва. Можно опасаться за своих близких, переживать за свою страну, народ, за жизнь на Земле, судьбы культуры, будущее человечества. Вместе с тем людям присущ и спектр "светлых" эмоций: радости, счастья, гармонии, полноты телесных, душевных, интеллектуальных сил, удовлетворенности жизнью, своими свершениями.

Сочетания таких чувств дают вариации типов человеческих мироощущений. Общий эмоциональный настрой может быть радостным, оптимистичным, или же мрачным, пессимистичным; полным душевной щедрости, заботы о других или эгоистичным и т.д. В настроениях сказываются обстоятельства жизни людей, различия их социального положения, национальные особенности, тип культуры, индивидуальные судьбы, темпераменты, возраст, состояние здоровья. Мироощущение человека молодого, полного сил, иное, чем старого или больного. Критические, тяжелые ситуации жизни требуют от людей большого мужества и душевных сил. Одной из ситуаций, вызывающих напряженные переживания, является встреча со смертью. Мощные импульсы мировоззрению дают нравственные чувства: стыд, раскаяние, укоры совести, чувство долга, морального удовлетворения, сострадания, милосердия, а также их антиподы.

Эмоциональный мир человека как бы суммируется в его мироощущении, но находит выражение и в миропонимании, в том числе и в философском мировоззрении. Ярким выражением возвышенных эмоций такого типа могут служить, например, знаменитые слова немецкого философа И. Канта: "Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне"

В ткани мировоззрения разум и чувства не обособлены, переплетены и к тому же соединены с волей. Это придает всему составу мировоззрения особый характер. Мировоззрение, по крайней мере его узловые моменты, его основа, тяготеют к тому, чтобы стать более или менее целостным комплексом убеждений. Убеждения - взгляды, активно принимаемые людьми, соответствующие всему складу их сознания, жизненным устремлениям. Во имя убеждений - так велика их сила - люди порой рискуют жизнью и даже идут на смерть.

Таким образом, включаясь в мировоззрение, различные его составляющие приобретают новый статус: они вбирают в себя отношение людей, окрашиваются эмоциями, сочетаются с волей к действию. Даже знания в контексте мировоззрения обретают особую тональность. Срастаясь со всей совокупностью взглядов, позиций, чувств, они уверенно и активно принимаются людьми. И тогда - в тенденции - становятся больше чем просто знанием, превращаясь в познавательные убеждения - в целостный способ видения, понимания мира, ориентации в нем. Силу убеждения приобретают также нравственные, правовые, политические и другие взгляды - ценности, нормы, идеалы. В сочетании с волевыми факторами они составляют основу жизни, поведения, действия личностей, общественных групп, наций, народов, а в пределе - всего мирового сообщества.

С "переплавкой" взглядов в убеждения возрастает степень доверия к их содержанию, смыслу. Диапазон человеческой веры, уверенности широк. Он простирается от практической, жизненной познавательной несомненности (или очевидности), то есть вполне рациональной веры, до религиозных верований или даже легковерного принятия нелепых вымыслов, что тоже свойственно человеческому сознанию определенного типа и уровня.

Важная роль убеждений в составе мировоззрения не исключает положений, принимаемых с меньшей уверенностью или даже недоверием. Сомнение - обязательный момент самостоятельной, осмысленной позиции в области мировоззрения. Фанатичное, безоговорочное принятие той или иной системы ориентаций, срастание с ней - без внутренней критичности, собственного анализа - называют догматизмом. Жизнь показывает, что такая позиция слепа и ущербна, не соответствует сложной, развивающейся действительности. Более того, идеологические, политические и другие догмы нередко оказывались в истории, включая и нашу отечественную историю, причиной тяжких бед. Вот почему так важно ясное, непредвзятое, смелое, творческое, гибкое понимание реальной жизни во всей ее сложности. От догм спасают здоровое сомнение, вдумчивость, критичность. Но при нарушении меры они могут породить другую крайность - неверие ни во что, утрату идеалов, отказ от служения высоким целям. Такое настроение называют цинизмом (по сходству с мироориентацией одной из античных школ, носившей такое название).

Итак, мировоззрение - единство знаний и ценностей, разума и чувств, миропонимания и мироощущения, разумного обоснования и веры, убеждений и сомнений. В нем переплетены общественно значимый и личный опыт, традиционные представления и творческая мысль. Соединены вместе понимание и действие, теории и практика людей, осмысление прошлого и видение будущего. Сочетание всех этих "полярностей" - напряженная духовно-практическая работа, призванная придать целостный характер всей системе ориентаций.

Объемля разные "пласты" опыта, мировоззрение помогает человеку раздвигать рамки повседневности, конкретного места и времени, соотносить себя с другими людьми, включая и тех, что жили раньше, будут жить потом. В мировоззрении накапливается мудрость человеческой жизни, происходит приобщение к духовному миру прадедов, дедов, отцов, современников, что-то решительно осуждается, что-то бережно хранится и продолжается. В зависимости от глубины знаний, интеллектуальной силы и логической последовательности аргументов в мировоззрении различаются также жизненно-практический и интеллектуально-умозрительный (теоретический) уровни осмысления.