- •Экономическая теория Учебник для вузов Под редакцией д.Э.Н., проф., с.А. Толкачева

- •Раздел I «Введение в экономическую теорию»

- •Глава 1. Предмет и метод экономической теории

- •Глава 2. Экономические системы.

- •Раздел II «Микроэкономика»

- •Глава 3. Рыночный механизм и его инструменты.

- •Глава 4.Теория поведения потребителя.

- •Глава 5.Теория производства.

- •Глава 1. Предмет и метод экономической теории

- •Современная экономическая теория и ее предмет

- •1.1. Современная экономическая теория и ее предмет

- •1.2. Микро- и макроэкономика.

- •1.3. Ключевые вопросы экономической теории

- •1.4. Экономическая теория её истоки и основные направления.

- •1.5. Расширение рамок экономического анализа.

- •1.6. Метод экономической теории.

- •1.7.Граница производственных возможностей

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 2: экономические системы

- •2.1. Анализ экономических систем

- •Отражения экономической реальности в теории

- •2.2 Типология экономических систем

- •Динамика государственных расходов

- •Критерии классификации экономических систем

- •Сравнительный анализ «рейнской» и «неоамериканской» моделей капитализма

- •2.3 Современная российская экономика и проблемы ее трансформации

- •Динамика основных российских макроэкономических показателей в 1991-1998 гг.

- •Сравнительный анализ структуры советской и западной экономических систем

- •Анализ результатов функционирования советской экономики20

- •Контрольные вопросы

- •Раздел «Микроэкономика».

- •Глава 3. Рыночный механизм и его инструменты.

- •Спрос. Модель л. Вальраса. Модель а. Маршалла. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Непрерывная и дискретная функции спроса.

- •Факторы спроса.

- •3.2.Эластичность спроса.

- •Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены товара на 1%. Формула 3.1.

- •Критерии эластичности спроса по цене:

- •0 ЕdI 1, благо считается нормальным (первой необходимости);

- •3.3.Предложение. Модель л. Вальраса. Модель а. Маршалла. Индивидуальное и рыночное предложение. Закон предложения.

- •Факторы предложения.

- •3.4.Эластичность предложения.

- •Эластичное и неэластичное предложение.

- •3.5.Рыночное равновесие.

- •3.6.Вмешательство государства в рыночное равновесие: фиксирование цены, налоги, дотации, субсидии, квоты. Фиксирование цены.

- •Налоги.

- •Функции налогов.

- •Субсидии.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 4. Теория поведения потребителя.

- •4.1. Теория предельной полезности: этапы эволюции.

- •4.2. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Функция общей и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности.

- •Пример индивидуальной оценки предельной полезности блага.

- •Оптимум потребителя

- •4.3. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности. Кривые безразличия и их свойства. Оптимум потребителя.

- •Кривые безразличия и карта безразличия.

- •Свойства кривых безразличия.

- •Оптимум потребителя.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 5.Теория производства.

- •Закон убывающей предельной производительности переменного фактора производства.

- •5.3. Двухфакторная производственная функция в краткосрочном периоде. «Изокванта», «изокоста». Оптимальная комбинация ресурсов.

- •Пример двухфакторной производственной функции.

- •Свойства изоквант:

- •Замещение ресурсов.

- •Оптимальная комбинация ресурсов

- •5.4. Издержки производства в краткосрочном периоде. Общие, средние, предельные издержки производства. Отдача от масштаба.

- •Эффект масштаба.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 6. Теория фирмы.

- •4.1. Организационно-правовые формы предприятий: преимущества и недостатки.

- •Организационно-правовые формы предприятий37

- •6.2. Внешняя и внутренняя среда предприятия.

- •6.3. Диверсификация, концентрация и централизация производства.

- •6.4. Выручка как совокупный доход предприятия. Прибыль. Виды прибыли. Условие максимизации прибыли.

- •Виды прибыли.

- •Условие максимизации прибыли

- •6.5. Источники финансирования бизнеса. Финансовый риск. Дисконтированная стоимость.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 7. Конкурентная стратегия фирм в различных рыночных структурах

- •7.1. Классификация рыночных структур со стороны производителей.

- •Структуры со стороны продавца:

- •7.2. Стратегия конкурентной фирмы.

- •Прибыль конкурентной фирмы и ее максимизация в краткосрочном периоде.

- •3. Фск минимизирует убыток. (Рисунок 7.3).

- •4.Фск находится в состоянии принятия решения (Предельная фирма) (рис.7.3.)

- •5.Фск покидает отрасль (фирма - банкрот):

- •Предложение фирмы совершенного конкурента в краткосрочном периоде.

- •7.3. Стратегия монополии. Монопольная власть. Ценовая дискриминация.

- •Предельная выручка монополии.

- •«Оптимум» монополиста.

- •Так как , следовательно

- •Прибыль монополии

- •Отсутствие функции предложения у монополиста

- •Потери общества от деятельности монополии

- •Ценовая дискриминация.

- •7.4. Стратегия олигополии: количественная и ценовая олигополия.

- •Основные характеристики олигополии

- •Виды олигополистической взаимозависимости

- •Варианты стратегического взаимодействия фирм -олигополистов:

- •Эффективность олигополии.

- •7.5. Стратегия монополистической конкуренции.

- •Особенности монополистической конкуренции:

- •Равновесие фирмы монополистического конкурента.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 8. Рынки факторов производства

- •8.1. Рынки факторов производства: характерные особенности.

- •6.2. Рынок труда. Безработица. Роль профсоюзов в регулировании заработной платы и занятости.

- •6.3. Рынок капитала.

- •8.4. Рынок земли. Рента и цена земли.

- •Контрольные вопросы

- •1) Рынок капитала

- •Глава 9. Общественное благосостояние

- •9.2. Обмен.

- •9.3. Производство.

- •Контрольные вопросы.

- •2. Выберите правильный ответ

- •Глава 15. Кредитно-денежная система и монетарная политика

- •Глава 17. Экономический рост

- •§ 1. Макроэкономические показатели и взаимосвязь между ними

- •В ввп включается только стоимость конечной продукции с тем, чтобы избежать повторного (двойного) счета. Ввп не включает:

- •§ 2. Номинальный и реальный ввп. Индексы цен

- •§ 3. Система национальных счетов.

- •При этом, снс позволяет:

- •Контрольные вопросы

- •1. Какие виды расходов и доходов включаются (в) и не включаются (н) в ввп данной страны? Укажите в какой вид расходов(доходов) они включаются.

- •Глава 11. Модели макроэкономического равновесия ad – as.

- •§ 1. Совокупный спрос и факторы, его определяющие.

- •Условия построения модели ad.

- •§ 2.Совокупное предложение и факторы, его определяющие

- •§ 3. Макроэкономическое равновесие

- •Существуют следующие условия макроэкономического равновесия:

- •Кейнсианская макроэкономическая модель.

- •Классическая макроэкономическая модель.

- •Шоки совокупного спроса и совокупного предложения.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12. Равновесие на товарном рынке в кейнсианской модели

- •Основными источниками инвестиций являются:

- •Контрольные вопросы

- •По кейнсу, сбережения и инвестиции в основном осуществляются:

- •По кейнсу:

- •Эффект мультипликатора означает, что:

- •Верным из нижеследующего является:

- •Глава 13. Модели макроэкономической нестабильности

- •13.1. Экономический цикл и динамика макроэкономических показателей модели экономического цикла. Экономический цикл. Фазы и показатели экономического цикла.

- •Показатели экономического цикла

- •Параметры экономического цикла

- •Виды и причины экономических циклов. Виды экономических циклов.

- •Причины экономических циклов

- •Модели экономического цикла Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса

- •Модель Калдора

- •Уровень безработицы и экономический цикл.

- •13.2. Безработица, ее виды. Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы. Понятие безработицы

- •Измерение безработицы

- •Виды безработицы

- •Естественный уровень безработицы и полная занятость.

- •Причины безработицы

- •Последствия безработицы и государственные меры борьбы с безработицей.

- •Закон Оукена

- •Кривая Оукена

- •13.3. Инфляция и антиинфляционная политика.

- •Классификация инфляции.

- •Инфляция спроса

- •Инфляция предложения

- •Инфляционная спираль

- •Социально-экономические последствия инфляции.

- •Формула Фишера

- •Издержки инфляции

- •Взаимосвязь инфляции и безработицы

- •Адаптивные и рациональные ожидания.

- •Антиинфляционная политика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14. Фискальная политика

- •14.1. Государственный бюджет

- •Основные направления бюджетных расходов

- •Доходы государственного бюджета

- •Бюджетный дефицит и профицит

- •14.2. Налоги и их виды.

- •Налоговая система и принципы ее построения.

- •Элементы системы налогообложения.

- •Виды налогов.

- •Налоговая функция

- •Кривая Лаффера.

- •14.3. Виды фискальной политики и ее инструменты.

- •Мультипликатор государственных расходов.

- •Мультипликаторы налогов и трансфертов.

- •Мультипликатор сбалансированного бюджета.

- •Дискреционная и недискреционная фискальная политика.

- •Встроенные стабилизаторы экономики.

- •14.4. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга Эффективность фискальной политики.

- •Эффект Оливера-Танзи

- •Государственный долг

- •Концепции бюджетной политики.

- •Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 15. Денежный рынок. Кредитно-денежная система и монетарная политика

- •15.1. Деньги и их функции. Денежные агрегаты.

- •Функции денег

- •Виды денег

- •Предложение денег

- •Денежная масса в России

- •Спрос на деньги.

- •Равновесие на денежном рынке.

- •15.2. Кредитная система страны. Функции Центрального банка и коммерческих банков.

- •Баланс Центрального банка

- •Баланс коммерческого банка

- •Создание денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор.

- •15.3. Цели и инструменты монетарной политики.

- •15.4. Монетарная политика и динамика экономического цикла.

- •Достоинства монетарной политики.

- •Проблемы монетарной политики.

- •Контрольные вопросы

- •5) Какой из перечисленных активов является более ликвидным по сравнению с остальными:

- •Глава 16. Модель двойного равновесия товарного и денежного рынков

- •16.1. Характеристика модели is-lm.

- •Предпосылки модели

- •16.2. Построение кривой is.

- •Инвестиционный спрос.

- •Функция потребительских расходов.

- •Расходы на чистый экспорт.

- •Алгебраический анализ кривой is

- •Построение кривой is

- •16.3. Построение кривой lм.

- •Построение кривой lm

- •Алгебраический анализ кривой lm

- •Сдвиги кривой lm

- •Наклон кривой lm

- •16. 4. Совместное равновесие товарного и денежного рынков

- •Контрольные вопросы

- •Глава 17. Экономический рост

- •17.1. Понятие экономического роста и его показатели.

- •Факторы и типы экономического роста.

- •17. 2. Модели экономического роста. Кейнсианские модели экономического роста.

- •Модель Домара.

- •Модель Харрорда1.

- •Неоклассическая модель экономического роста. Р. Солоу.

- •Модель р. Солоу при отсутствии роста населения и технологического прогресса

- •Модель р. Солоу при росте населения

- •Модель р. Солоу при росте населения с темпом l и технологическом прогрессе с темпом g

- •Оптимальная норма накопления в модели р. Солоу

- •17. 3. Государственная политика стимулирования экономического роста

- •Контрольные вопросы

- •Раздел IV. Мировое хозяйство и международные экономические отношения

- •Глава 18. Мировое хозяйство: сущность и закономерности развития

- •1.Сущность мирового хозяйства, его возникновение и развитие

- •2. Интернационализация и глобализация мирового хозяйства

- •Контрольные вопросы

- •Глава 19. Международная торговля

- •1. Международное разделение труда

- •3. Классические теории международной торговли.

- •4. Неоклассические теории международной торговли

- •Глава 20. Международные валютные отношения

- •1. Специфика международных валютных отношений

- •2. Основные этапы эволюции международной валютной системы

- •3. Мировой валютно-финансовый кризис

- •Контрольные вопросы

- •Кейс-анализ

- •33 Кларк Джон Бейтс – американский экономист (1847- 1938), основоположник теории предельной производительности

- •38 Основы менеджмента. Мескон м., Альберт м., Хедоури ф. М.: Дело, 1997. — 704 с.

Денежная масса в России

Согласно принятой сейчас в России классификации выделяют наличные деньги вне банковской системы (М0) и денежную массу (М2), куда, помимо М0, входят так называемые безналичные деньги. Под безналичными деньгами понимаются сумма остатков средств населения и организаций на различных видах банковских счетов (расчетных счетах, счетах до востребования, срочных счетах в национальной валюте). В таблице 9 приведены данные по структуре денежной массы в России.

Таблица 9. Денежная база и денежная масса в России (млрд. руб.) 68

-

Дата

Денежная база в широком определении

М0

М1

М2

01.01.2000

-

266,1

-

714,6

01.01.2005

2380,3

1534,8

-

4353,9

01.01.2010

6467,3

4038,1

-

15267,6

01.01.2012

8644,1

5938,6

12857,4

24483,1

Итак, деньгами (предложением денег) является только денежный агрегат М1 (т.е. наличные деньги – М069 являющиеся обязательствами Центрального банка, и средства на текущих счетах коммерческих банков – D (demand deposits), являющиеся обязательствами этих банков):

М = М0 + D

Если средства со сберегательных счетов легко переводятся на текущие счета, то показатель D будет включать и сберегательные депозиты.

Денежные агрегаты М2, М3 – это «почти деньги», поскольку они могут быть превращены в деньги если:

либо снять средства со сберегательных или срочных счетов и превратить их в наличность,

либо перевести средства с этих счетов на текущий счет,

либо продать государственные ценные бумаги.

Таким образом, предложение денег определяется экономическим поведением:

Центрального банка, который обеспечивает и контролирует наличные деньги (М0);

коммерческих банков (банковского сектора экономики), которые хранят средства на своих счетах (D)

населения (домохозяйств и фирм, т.е небанковского сектора экономики), которые принимают решения, в каком соотношении разделить денежные средства между наличными деньгами и средствами на банковских счетах (депозитами).

Спрос на деньги.

Количественная теория денег определяет спрос на деньги с помощью уравнения обмена Фишера:

MV=PY,

где М - количество денег в обращении;

V - скорость обращения денег;

Р - уровень цен (индекс цен);

Y - объем выпуска (в реальном выражении).

При условии постоянства V изменение количества денег в обращении (М) должно вызвать пропорциональное изменение номинального ВВП (PY). Но, согласно классической теории, реальный ВВП (Y) изменяется медленно и только при изменении величины факторов производства и технологии. Можно предположить, что Y меняется с постоянной скоростью, а на коротких отрезках времени постоянен. Поэтому колебания номинального ВВП будут отражать главным образом изменения уровня цен. Таким образом, изменение количества денег в обращении не окажет влияния на реальные величины, а отразится на колебаниях номинальных переменных. Это явление получило название "нейтральности денег".

Уравнение обмена может быть представлено в темповой записи (для небольших изменений входящих в него величин):

![]()

По правилу монетаристов, государство должно поддерживать темп роста денежной массы на уровне средних темпов роста реального ВВП, тогда уровень цен в экономике будет стабилен.

Приведенное выше уравнение обмена МV=PY связывают с именем американского экономиста И. Фишера. Используется и другая форма этого уравнения, так называемое кембриджское уравнение: M=kPY, где к = L/V - величина, обратная скорости обращения денег. Коэффициент k несет и собственную смысловую нагрузку, показывая долю номинальных денежных остатков (М) в доходе (PY).

Чтобы элиминировать влияние инфляции, обычно рассматривают реальный спрос на деньги, то есть:

Lt=![]()

где

величина![]() носит название "реальных запасов

денежных средств", или "реальных

денежных остатков".

носит название "реальных запасов

денежных средств", или "реальных

денежных остатков".

Lt представляет собой трансакционный спрос на реальные денежные доходы.

Из формулы видно, что трансакционный спрос на деньги определяется:

а) величиной дохода;

б) скоростью обращения денег.

Отсюда классиками был сделан вывод, получивший название классической дихотомии - представление национальной экономики в виде двух обособленных друг от друга секторов: реального и денежного. В реальном секторе происходит движение реальных потоков товаров и услуг, а в денежном секторе совершается обращение денег, которые только обслуживает движение этих потоков, не оказывая на них непосредственного влияния.

Отсюда следует, что изменение денежной массы в стране не имеет значения для реального сектора экономики и влияет лишь на номинальные показатели.

Кейнсианская теория спроса на деньги - теория предпочтения ликвидности, - выделяет три мотива, побуждающие людей хранить часть денег в виде наличности:

- трансакционный мотив (потребность в наличности для текущих сделок);

- мотив предосторожности (хранение определенной суммы наличности на случай непредвиденных обстоятельств в будущем);

- спекулятивный мотив (намерение приберечь некоторый резерв, чтобы с выгодой воспользоваться лучшим, по сравнению с рынком, знанием того, что принесет будущее).

Спекулятивный спрос на деньги основан на обратной зависимости между ставкой процента и курсом облигаций. Если ставка процента растет, то цена облигаций падает, спрос на облигации растет, что ведет к сокращению запаса наличных денег (меняется соотношение между наличностью и облигациями в портфеле активов), т.е. спрос на наличные деньги снижается.

Обобщая два названных подхода - классический и кейнсианский, можно выделить следующие факторы спроса на деньги:

1) уровень дохода;

2) скорость обращения денег;

3) ставка процента.

Классическая теория связывает спрос на деньги главным образом с реальным доходом. Кейнсианская теория спроса на деньги считает основным фактором ставку процента. Хранение денег в виде наличности связано с определенными издержками. Они равны проценту, который можно было бы получить, положив деньги в банк или использовав их на покупку других финансовых активов, приносящих доход. Чем выше ставка процента, тем больше мы теряем потенциального дохода, тем выше альтернативная стоимость хранения денег в виде наличности, а значит, тем ниже спрос на наличные деньги.

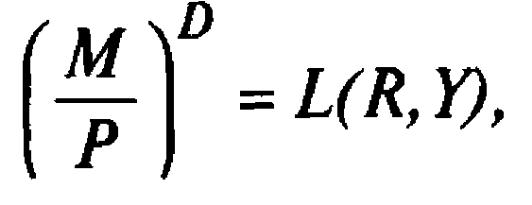

Оставляя в стороне наиболее сложный и противоречивый фактор - скорость обращения денег, по поводу которого отсутствует единство во взглядах среди экономистов, можно представить функцию спроса на реальные денежные остатки следующим образом:

где R - ставка процента;

Y - реальный доход.

Если предположить линейную зависимость, получим:

где коэффициенты к и h отражают чувствительность спроса на деньги к доходу и ставке процента.