- •Экономическая теория Учебник для вузов Под редакцией д.Э.Н., проф., с.А. Толкачева

- •Раздел I «Введение в экономическую теорию»

- •Глава 1. Предмет и метод экономической теории

- •Глава 2. Экономические системы.

- •Раздел II «Микроэкономика»

- •Глава 3. Рыночный механизм и его инструменты.

- •Глава 4.Теория поведения потребителя.

- •Глава 5.Теория производства.

- •Глава 1. Предмет и метод экономической теории

- •Современная экономическая теория и ее предмет

- •1.1. Современная экономическая теория и ее предмет

- •1.2. Микро- и макроэкономика.

- •1.3. Ключевые вопросы экономической теории

- •1.4. Экономическая теория её истоки и основные направления.

- •1.5. Расширение рамок экономического анализа.

- •1.6. Метод экономической теории.

- •1.7.Граница производственных возможностей

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 2: экономические системы

- •2.1. Анализ экономических систем

- •Отражения экономической реальности в теории

- •2.2 Типология экономических систем

- •Динамика государственных расходов

- •Критерии классификации экономических систем

- •Сравнительный анализ «рейнской» и «неоамериканской» моделей капитализма

- •2.3 Современная российская экономика и проблемы ее трансформации

- •Динамика основных российских макроэкономических показателей в 1991-1998 гг.

- •Сравнительный анализ структуры советской и западной экономических систем

- •Анализ результатов функционирования советской экономики20

- •Контрольные вопросы

- •Раздел «Микроэкономика».

- •Глава 3. Рыночный механизм и его инструменты.

- •Спрос. Модель л. Вальраса. Модель а. Маршалла. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Непрерывная и дискретная функции спроса.

- •Факторы спроса.

- •3.2.Эластичность спроса.

- •Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены товара на 1%. Формула 3.1.

- •Критерии эластичности спроса по цене:

- •0 ЕdI 1, благо считается нормальным (первой необходимости);

- •3.3.Предложение. Модель л. Вальраса. Модель а. Маршалла. Индивидуальное и рыночное предложение. Закон предложения.

- •Факторы предложения.

- •3.4.Эластичность предложения.

- •Эластичное и неэластичное предложение.

- •3.5.Рыночное равновесие.

- •3.6.Вмешательство государства в рыночное равновесие: фиксирование цены, налоги, дотации, субсидии, квоты. Фиксирование цены.

- •Налоги.

- •Функции налогов.

- •Субсидии.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 4. Теория поведения потребителя.

- •4.1. Теория предельной полезности: этапы эволюции.

- •4.2. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Функция общей и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности.

- •Пример индивидуальной оценки предельной полезности блага.

- •Оптимум потребителя

- •4.3. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности. Кривые безразличия и их свойства. Оптимум потребителя.

- •Кривые безразличия и карта безразличия.

- •Свойства кривых безразличия.

- •Оптимум потребителя.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 5.Теория производства.

- •Закон убывающей предельной производительности переменного фактора производства.

- •5.3. Двухфакторная производственная функция в краткосрочном периоде. «Изокванта», «изокоста». Оптимальная комбинация ресурсов.

- •Пример двухфакторной производственной функции.

- •Свойства изоквант:

- •Замещение ресурсов.

- •Оптимальная комбинация ресурсов

- •5.4. Издержки производства в краткосрочном периоде. Общие, средние, предельные издержки производства. Отдача от масштаба.

- •Эффект масштаба.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 6. Теория фирмы.

- •4.1. Организационно-правовые формы предприятий: преимущества и недостатки.

- •Организационно-правовые формы предприятий37

- •6.2. Внешняя и внутренняя среда предприятия.

- •6.3. Диверсификация, концентрация и централизация производства.

- •6.4. Выручка как совокупный доход предприятия. Прибыль. Виды прибыли. Условие максимизации прибыли.

- •Виды прибыли.

- •Условие максимизации прибыли

- •6.5. Источники финансирования бизнеса. Финансовый риск. Дисконтированная стоимость.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 7. Конкурентная стратегия фирм в различных рыночных структурах

- •7.1. Классификация рыночных структур со стороны производителей.

- •Структуры со стороны продавца:

- •7.2. Стратегия конкурентной фирмы.

- •Прибыль конкурентной фирмы и ее максимизация в краткосрочном периоде.

- •3. Фск минимизирует убыток. (Рисунок 7.3).

- •4.Фск находится в состоянии принятия решения (Предельная фирма) (рис.7.3.)

- •5.Фск покидает отрасль (фирма - банкрот):

- •Предложение фирмы совершенного конкурента в краткосрочном периоде.

- •7.3. Стратегия монополии. Монопольная власть. Ценовая дискриминация.

- •Предельная выручка монополии.

- •«Оптимум» монополиста.

- •Так как , следовательно

- •Прибыль монополии

- •Отсутствие функции предложения у монополиста

- •Потери общества от деятельности монополии

- •Ценовая дискриминация.

- •7.4. Стратегия олигополии: количественная и ценовая олигополия.

- •Основные характеристики олигополии

- •Виды олигополистической взаимозависимости

- •Варианты стратегического взаимодействия фирм -олигополистов:

- •Эффективность олигополии.

- •7.5. Стратегия монополистической конкуренции.

- •Особенности монополистической конкуренции:

- •Равновесие фирмы монополистического конкурента.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 8. Рынки факторов производства

- •8.1. Рынки факторов производства: характерные особенности.

- •6.2. Рынок труда. Безработица. Роль профсоюзов в регулировании заработной платы и занятости.

- •6.3. Рынок капитала.

- •8.4. Рынок земли. Рента и цена земли.

- •Контрольные вопросы

- •1) Рынок капитала

- •Глава 9. Общественное благосостояние

- •9.2. Обмен.

- •9.3. Производство.

- •Контрольные вопросы.

- •2. Выберите правильный ответ

- •Глава 15. Кредитно-денежная система и монетарная политика

- •Глава 17. Экономический рост

- •§ 1. Макроэкономические показатели и взаимосвязь между ними

- •В ввп включается только стоимость конечной продукции с тем, чтобы избежать повторного (двойного) счета. Ввп не включает:

- •§ 2. Номинальный и реальный ввп. Индексы цен

- •§ 3. Система национальных счетов.

- •При этом, снс позволяет:

- •Контрольные вопросы

- •1. Какие виды расходов и доходов включаются (в) и не включаются (н) в ввп данной страны? Укажите в какой вид расходов(доходов) они включаются.

- •Глава 11. Модели макроэкономического равновесия ad – as.

- •§ 1. Совокупный спрос и факторы, его определяющие.

- •Условия построения модели ad.

- •§ 2.Совокупное предложение и факторы, его определяющие

- •§ 3. Макроэкономическое равновесие

- •Существуют следующие условия макроэкономического равновесия:

- •Кейнсианская макроэкономическая модель.

- •Классическая макроэкономическая модель.

- •Шоки совокупного спроса и совокупного предложения.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12. Равновесие на товарном рынке в кейнсианской модели

- •Основными источниками инвестиций являются:

- •Контрольные вопросы

- •По кейнсу, сбережения и инвестиции в основном осуществляются:

- •По кейнсу:

- •Эффект мультипликатора означает, что:

- •Верным из нижеследующего является:

- •Глава 13. Модели макроэкономической нестабильности

- •13.1. Экономический цикл и динамика макроэкономических показателей модели экономического цикла. Экономический цикл. Фазы и показатели экономического цикла.

- •Показатели экономического цикла

- •Параметры экономического цикла

- •Виды и причины экономических циклов. Виды экономических циклов.

- •Причины экономических циклов

- •Модели экономического цикла Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса

- •Модель Калдора

- •Уровень безработицы и экономический цикл.

- •13.2. Безработица, ее виды. Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы. Понятие безработицы

- •Измерение безработицы

- •Виды безработицы

- •Естественный уровень безработицы и полная занятость.

- •Причины безработицы

- •Последствия безработицы и государственные меры борьбы с безработицей.

- •Закон Оукена

- •Кривая Оукена

- •13.3. Инфляция и антиинфляционная политика.

- •Классификация инфляции.

- •Инфляция спроса

- •Инфляция предложения

- •Инфляционная спираль

- •Социально-экономические последствия инфляции.

- •Формула Фишера

- •Издержки инфляции

- •Взаимосвязь инфляции и безработицы

- •Адаптивные и рациональные ожидания.

- •Антиинфляционная политика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14. Фискальная политика

- •14.1. Государственный бюджет

- •Основные направления бюджетных расходов

- •Доходы государственного бюджета

- •Бюджетный дефицит и профицит

- •14.2. Налоги и их виды.

- •Налоговая система и принципы ее построения.

- •Элементы системы налогообложения.

- •Виды налогов.

- •Налоговая функция

- •Кривая Лаффера.

- •14.3. Виды фискальной политики и ее инструменты.

- •Мультипликатор государственных расходов.

- •Мультипликаторы налогов и трансфертов.

- •Мультипликатор сбалансированного бюджета.

- •Дискреционная и недискреционная фискальная политика.

- •Встроенные стабилизаторы экономики.

- •14.4. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга Эффективность фискальной политики.

- •Эффект Оливера-Танзи

- •Государственный долг

- •Концепции бюджетной политики.

- •Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 15. Денежный рынок. Кредитно-денежная система и монетарная политика

- •15.1. Деньги и их функции. Денежные агрегаты.

- •Функции денег

- •Виды денег

- •Предложение денег

- •Денежная масса в России

- •Спрос на деньги.

- •Равновесие на денежном рынке.

- •15.2. Кредитная система страны. Функции Центрального банка и коммерческих банков.

- •Баланс Центрального банка

- •Баланс коммерческого банка

- •Создание денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор.

- •15.3. Цели и инструменты монетарной политики.

- •15.4. Монетарная политика и динамика экономического цикла.

- •Достоинства монетарной политики.

- •Проблемы монетарной политики.

- •Контрольные вопросы

- •5) Какой из перечисленных активов является более ликвидным по сравнению с остальными:

- •Глава 16. Модель двойного равновесия товарного и денежного рынков

- •16.1. Характеристика модели is-lm.

- •Предпосылки модели

- •16.2. Построение кривой is.

- •Инвестиционный спрос.

- •Функция потребительских расходов.

- •Расходы на чистый экспорт.

- •Алгебраический анализ кривой is

- •Построение кривой is

- •16.3. Построение кривой lм.

- •Построение кривой lm

- •Алгебраический анализ кривой lm

- •Сдвиги кривой lm

- •Наклон кривой lm

- •16. 4. Совместное равновесие товарного и денежного рынков

- •Контрольные вопросы

- •Глава 17. Экономический рост

- •17.1. Понятие экономического роста и его показатели.

- •Факторы и типы экономического роста.

- •17. 2. Модели экономического роста. Кейнсианские модели экономического роста.

- •Модель Домара.

- •Модель Харрорда1.

- •Неоклассическая модель экономического роста. Р. Солоу.

- •Модель р. Солоу при отсутствии роста населения и технологического прогресса

- •Модель р. Солоу при росте населения

- •Модель р. Солоу при росте населения с темпом l и технологическом прогрессе с темпом g

- •Оптимальная норма накопления в модели р. Солоу

- •17. 3. Государственная политика стимулирования экономического роста

- •Контрольные вопросы

- •Раздел IV. Мировое хозяйство и международные экономические отношения

- •Глава 18. Мировое хозяйство: сущность и закономерности развития

- •1.Сущность мирового хозяйства, его возникновение и развитие

- •2. Интернационализация и глобализация мирового хозяйства

- •Контрольные вопросы

- •Глава 19. Международная торговля

- •1. Международное разделение труда

- •3. Классические теории международной торговли.

- •4. Неоклассические теории международной торговли

- •Глава 20. Международные валютные отношения

- •1. Специфика международных валютных отношений

- •2. Основные этапы эволюции международной валютной системы

- •3. Мировой валютно-финансовый кризис

- •Контрольные вопросы

- •Кейс-анализ

- •33 Кларк Джон Бейтс – американский экономист (1847- 1938), основоположник теории предельной производительности

- •38 Основы менеджмента. Мескон м., Альберт м., Хедоури ф. М.: Дело, 1997. — 704 с.

Глава 12. Равновесие на товарном рынке в кейнсианской модели

В результате изучения главы 12 учащийся должен:

«ЗНАТЬ»: основные методологические принципы кейнсианской теории о достижении макроэкономического равновесия, концепцию мультипликатора;

«УМЕТЬ»: изобразить в графическом виде кейнсианскую модель макроэкономического равновесия;

«ВЛАДЕТЬ»: навыками расчета мультипликатора.

Равновесие на товарном рынке определяется соотношением совокупного спроса на товары и услуги (AD) и совокупного предложения товаров и услуг (AS).

В макроэкономической теории существует два подхода к описанию равновесия товарного рынка: классический и кейнсианский.

Классическая модель описывает равновесие в долгосрочном периоде и показывает, что поскольку оно устанавливается на уровне полной занятости ресурсов, то равновесной величиной выпуска, при котором совокупный спрос равен совокупному предложению, всегда будет величина потенциального выпуска Y*, которая определяется количеством имеющихся в экономике ресурсов и существующей технологией (т.е. описывается производственной функцией: Y* = AF (L, K), где L - запас труда, K – запас капитала, а А - технологический прогресс). Ему по закону Сэя будет соответствовать равная величина совокупного спроса.

В то же время классическая модель исходит из двух основных положений:

Утверждение о том, что вряд ли возможна ситуация, в которой уровень совокупных расходов Y=C + I+G+Xn будет недостаточен для закупки продукции, произведенной при полной занятости ресурсов (то есть вряд ли возможна ситуация, когда AD не равно AS).

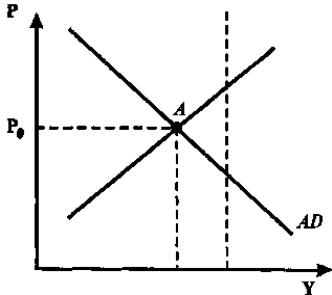

Даже в случае возникновения этой ситуации, немедленно изменятся заработная плата, цены и рыночная ставка процента и вслед за спадом совокупного спроса произойдет быстрый и крайне незначительный спад производства, что стабилизирует ситуацию. При этом важно, что денежный рынок всегда гарантирует равенство инвестиций и сбережений и, следовательно, полную занятость ресурсов. В данном случае возможна лишь добровольная безработица в рамках ее естественного уровня. Это значит, что в точке равновесия AD и AS объем производства Y всегда равен потенциальному Y*. (см. рис. 12.1)

Рис. 12.1. Классическая модель равновесия товарного рынка

Кейнсианская экономическая теория оспаривает существование такого механизма саморегулирования. В свое время Д. Кейнс доказал, что полная занятость в нерегулируемой экономике может возникнуть только случайно. При этом, равновесие спроса и предложения (рис. 12.1), как правило, не совпадает с полной занятостью ресурсов (в точке А устанавливается равенство AD = AS, однако равновесный объем производства Y меньше потенциального Y*).

Одной из причин такого несовпадения является несоответствие инвестиций и сбережений различных экономических агентов.

Так, мотивами сбережений домашних хозяйств являются:

покупки дорогостоящих товаров;

страхование от непредвиденных обстоятельств;

обеспечение детей в будущем;

обеспечение в старости.

В тоже время, мотивы инвестиций фирм - следующие:

1) максимизация нормы чистой прибыли;

2) реальная ставка процента — плата за приобретение денежного капитала для инвестирования.

При этом, в классической макроэкономической экономической теории основным фактором, определяющим динамику сбережений и инвестиций, является ставка процента: если она возрастает, то домашние хозяйства начинают больше сберегать и меньше потреблять из каждой дополнительной единицы дохода. Рост сбережений домашних хозяйств приводит к снижению цены кредита, что обеспечивает рост инвестиций.

В кейнсианской же макроэкономической теории основным фактором, определяющим динамику потребления и сбережений является не ставка процента, а величина располагаемого дохода домашних хозяйств. При этом на сбережения направляется часть дохода, остающаяся после осуществления всех потребительских расходов.

В тоже время, влияние ставки процента вторично. А наиболее важную роль в обеспечении и поддержании макроэкономического равновесия играют потребление, сбережения, инвестиции и их пропорциональность.

Под потреблением в данном случае понимается та часть дохода населения, которая тратится на приобретение материальных благ и услуг. Потребление, не зависящее от национального дохода, называется автономным потреблением. На его размер, главным образом, влияют накопленное богатство, потребительская задолженность, ожидания домашних хозяйств. Функция потребления имеет вид:

C = C0 + mpc × Y,

где C0 – автономное потребление, mpc – предельная склонность к потреблению, Y – национальный доход.

При этом предельная склонность к потреблению показывает, на сколько единиц возрастает потребление при росте дохода на одну единицу, или какую долю дополнительного дохода люди потребляют. Предельная склонность к потреблению отражает отношение любого изменения в потреблении к тому изменению в доходе, которое его вызвало. Как правило, этот показатель изменяется от нуля до единицы.

mpc

=

Если учесть взимаемые государством налоги, функция потребления будет иметь вид:

C = C0 + mpc × (Y–T),

где: Т – автономные налоги, т.е. налоги, чья величина не зависит от национального дохода, т.е. постоянны при любом уровне дохода. Соответственно (Y-T) – располагаемый доход или доход после уплаты налога.

В случае, если Т – подоходный налог или налог, зависящий от величины национального дохода, то он рассчитывается по формуле:

Т = t × Y,

где t – налоговая ставка, исчисляемая в процентах от дохода. В этом случае функция потребления будет иметь вид:

C = C0 + mpc × (1–t) × Y

Согласно теории потребления Дж.М.Кейнса располагаемый доход делится на потребление и сбережения:

Y = С + S

В свою очередь, сбережения – это та часть дохода населения, которая не потребляется; это часть располагаемого дохода, которая остается после всех потребительских (у домохозяйств) и производственных (у фирм) расходов:

S = Y – C

Таким образом, основным фактором, определяющим величину сбережений, выступает национальный доход: сбережения тем больше, чем больше доход. При этом функция сбережения имеет вид:

S = Y – C0 – mpc × Y = – C0 – (1– mpc) × Y = – C0 – mps × Y,

где mps – предельная склонность к сбережению.

Предельная склонность к сбережению представляет собой отношение любого изменения в сбережениях к изменению в доходе, которое его вызвало. Она показывает, на сколько единиц возрастают сбережения при росте дохода на одну единицу:

mps

=

Значения mps находятся в интервале от нуля до единицы. Так как совокупный доход распадается на потребление и сбережение, то

mpc + mps = 1

Таким образом, предельная склонность к сбережению является величиной, обратной предельной склонности к потреблению.

На потребление и сбережения влияют следующие факторы:

Рост налогов;

Увеличение цен;

Рост отчислений на социальное страхование

Ажиотажный спрос;

Рост предложения на рынке.

По

мере роста дохода доля потребления в

доходе

падает, а доля сбережений в доходе

падает, а доля сбережений в доходе

– растет. По Кейнсу, доля потребления

в доходе (т.е. отношение величины

потребления к величине дохода) называется

средней склонностью к потреблению

(apc).

– растет. По Кейнсу, доля потребления

в доходе (т.е. отношение величины

потребления к величине дохода) называется

средней склонностью к потреблению

(apc).

;

(0< apc < 1);

;

(0< apc < 1);

При этом доля сбережений в доходе (т.е. отношение величины сбережений к величине дохода) по Кейнсу - это средняя склонность к сбережению (aps):

;

(0< aps < 1).

;

(0< aps < 1).

Сумма средней склонности к потреблению и средней склонности к сбережению равна 1:

.

.

Фирмы осуществляют сбережения для инвестирования.

В соответствии с законодательством инвестиции в широком смысле представляют собой все виды материальных, имущественных и иных ценностей (включая интеллектуальные), вкладываемые в предпринимательскую и другие виды деятельности в целях получения дохода или достижения социального эффекта. Инвестиции – это прежде всего расходы фирм на расширение и модернизацию производства, улучшение качества продукции, увеличение товарных запасов и т.д. с целью увеличения прибыли. В качестве инвестиций используются как средства предприятий, так и сбережения населения. Инвестиции фирм осуществляются для возмещения потребленного капитала и для его увеличения: I = K. Соответственно различают валовые и чистые инвестиции.

Валовые инвестиции – это общее увеличение запаса капитала.

Чистые инвестиции обеспечивают увеличение объема выпуска инвестиции (IN), отражают прирост физического капитала в экономике и получаются путем вычитания амортизационных отчислений (А) из валовых инвестиций (I):

IN = I –A

Если валовые инвестиции больше возмещения, то чистые инвестиции положительны (имеет место прирост запаса капитала, производство расширяется, т.е. имеет место расширенное воспроизводство). Если валовые инвестиции меньше возмещения, то чистые инвестиции отрицательны, т.е. "проедается" имеющийся капитал (имеет место суженное воспроизводство). И, наконец, если валовые инвестиции равны возмещению, то запас капитала остается на прежнем уровне, имеет место продолжение производства в тех же самых масштабах (простое воспроизводство).

Инвестиции, причиной которых является рост спроса на готовую продукцию фирм называются индуцированными (являются функцией национального дохода: Iин = f(Y).

Инвестиции, величина которых не зависит от ВВП (уровня дохода) называются автономными. Они зависят от реальной процентной ставки.

Существует две основных формы инвестиции: прямые и портфельные.

Прямые – это инвестиции, осуществляемые посредством вложений в уставных капитал предприятий.

Портфельные – это инвестиции, осуществляемые посредством приобретения ценных бумаг предприятий.

Кроме того, можно выделить следующие виды инвестиций:

Физические инвестиции (капитальные вложения) – К ним относятся производственные здания, сооружения, а также любые виды машин и оборудования со сроком службы более 1 года;

Вложения в денежные активы;

Вложения в нематериальные активы.

Нематериальные активы – это ценности, приобретаемые фирмой в результате проведения программ переобучения или повышения квалификации персонала, приобретения лицензий, разработки торговых знаков.

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, реципиенты, заказчики, подрядчики и пользователи объектов.

Инвестор – это физическое или юридическое лицо, принимающее решение и осуществляющее вложение собственных денежных и иных привлеченных имущественных или интеллектуальных ценностей в инвестиционный проект и обеспечивающий их целевое использование.

Инвесторами могут быть:

Госорганы власти (включая местные (муниципальные) органы управления);

Институциональные инвесторы (банки, инвестиционные фонды и компании, пенсионные фонды, страховые компании, трастовые компании, международные кредитно-финансовые институты);

Коммерческие организации;

Физические лица;

Иностранные физические и юридические лица.

Реципиент – предприятие, в которое осуществляются инвестиции.

Пользователи объектом капиталовложений – это физические или юридические лица, в том числе иностранные, а также госорганы местного самоуправления и иностранные государства, международные объединения для которых создаются указанные объекты.

Инвестиции являются самым нестабильным компонентом совокупных расходов. Неустойчивость инвестиций приводит к нарушению равновесия экономики. При этом на инвестиции и их объем влияют следующие факторы:

ожидаемая чистая прибыль;

величина дохода, направляемого на расширение производства;

реальная ставка процента по кредиту;

срок окупаемости;

уровень налогообложения;

общей экономической и политической ситуации;

и др.