- •Экономическая теория Учебник для вузов Под редакцией д.Э.Н., проф., с.А. Толкачева

- •Раздел I «Введение в экономическую теорию»

- •Глава 1. Предмет и метод экономической теории

- •Глава 2. Экономические системы.

- •Раздел II «Микроэкономика»

- •Глава 3. Рыночный механизм и его инструменты.

- •Глава 4.Теория поведения потребителя.

- •Глава 5.Теория производства.

- •Глава 1. Предмет и метод экономической теории

- •Современная экономическая теория и ее предмет

- •1.1. Современная экономическая теория и ее предмет

- •1.2. Микро- и макроэкономика.

- •1.3. Ключевые вопросы экономической теории

- •1.4. Экономическая теория её истоки и основные направления.

- •1.5. Расширение рамок экономического анализа.

- •1.6. Метод экономической теории.

- •1.7.Граница производственных возможностей

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 2: экономические системы

- •2.1. Анализ экономических систем

- •Отражения экономической реальности в теории

- •2.2 Типология экономических систем

- •Динамика государственных расходов

- •Критерии классификации экономических систем

- •Сравнительный анализ «рейнской» и «неоамериканской» моделей капитализма

- •2.3 Современная российская экономика и проблемы ее трансформации

- •Динамика основных российских макроэкономических показателей в 1991-1998 гг.

- •Сравнительный анализ структуры советской и западной экономических систем

- •Анализ результатов функционирования советской экономики20

- •Контрольные вопросы

- •Раздел «Микроэкономика».

- •Глава 3. Рыночный механизм и его инструменты.

- •Спрос. Модель л. Вальраса. Модель а. Маршалла. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Непрерывная и дискретная функции спроса.

- •Факторы спроса.

- •3.2.Эластичность спроса.

- •Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены товара на 1%. Формула 3.1.

- •Критерии эластичности спроса по цене:

- •0 ЕdI 1, благо считается нормальным (первой необходимости);

- •3.3.Предложение. Модель л. Вальраса. Модель а. Маршалла. Индивидуальное и рыночное предложение. Закон предложения.

- •Факторы предложения.

- •3.4.Эластичность предложения.

- •Эластичное и неэластичное предложение.

- •3.5.Рыночное равновесие.

- •3.6.Вмешательство государства в рыночное равновесие: фиксирование цены, налоги, дотации, субсидии, квоты. Фиксирование цены.

- •Налоги.

- •Функции налогов.

- •Субсидии.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 4. Теория поведения потребителя.

- •4.1. Теория предельной полезности: этапы эволюции.

- •4.2. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Функция общей и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности.

- •Пример индивидуальной оценки предельной полезности блага.

- •Оптимум потребителя

- •4.3. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности. Кривые безразличия и их свойства. Оптимум потребителя.

- •Кривые безразличия и карта безразличия.

- •Свойства кривых безразличия.

- •Оптимум потребителя.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 5.Теория производства.

- •Закон убывающей предельной производительности переменного фактора производства.

- •5.3. Двухфакторная производственная функция в краткосрочном периоде. «Изокванта», «изокоста». Оптимальная комбинация ресурсов.

- •Пример двухфакторной производственной функции.

- •Свойства изоквант:

- •Замещение ресурсов.

- •Оптимальная комбинация ресурсов

- •5.4. Издержки производства в краткосрочном периоде. Общие, средние, предельные издержки производства. Отдача от масштаба.

- •Эффект масштаба.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 6. Теория фирмы.

- •4.1. Организационно-правовые формы предприятий: преимущества и недостатки.

- •Организационно-правовые формы предприятий37

- •6.2. Внешняя и внутренняя среда предприятия.

- •6.3. Диверсификация, концентрация и централизация производства.

- •6.4. Выручка как совокупный доход предприятия. Прибыль. Виды прибыли. Условие максимизации прибыли.

- •Виды прибыли.

- •Условие максимизации прибыли

- •6.5. Источники финансирования бизнеса. Финансовый риск. Дисконтированная стоимость.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 7. Конкурентная стратегия фирм в различных рыночных структурах

- •7.1. Классификация рыночных структур со стороны производителей.

- •Структуры со стороны продавца:

- •7.2. Стратегия конкурентной фирмы.

- •Прибыль конкурентной фирмы и ее максимизация в краткосрочном периоде.

- •3. Фск минимизирует убыток. (Рисунок 7.3).

- •4.Фск находится в состоянии принятия решения (Предельная фирма) (рис.7.3.)

- •5.Фск покидает отрасль (фирма - банкрот):

- •Предложение фирмы совершенного конкурента в краткосрочном периоде.

- •7.3. Стратегия монополии. Монопольная власть. Ценовая дискриминация.

- •Предельная выручка монополии.

- •«Оптимум» монополиста.

- •Так как , следовательно

- •Прибыль монополии

- •Отсутствие функции предложения у монополиста

- •Потери общества от деятельности монополии

- •Ценовая дискриминация.

- •7.4. Стратегия олигополии: количественная и ценовая олигополия.

- •Основные характеристики олигополии

- •Виды олигополистической взаимозависимости

- •Варианты стратегического взаимодействия фирм -олигополистов:

- •Эффективность олигополии.

- •7.5. Стратегия монополистической конкуренции.

- •Особенности монополистической конкуренции:

- •Равновесие фирмы монополистического конкурента.

- •Контрольные вопросы.

- •Задачи.

- •Глава 8. Рынки факторов производства

- •8.1. Рынки факторов производства: характерные особенности.

- •6.2. Рынок труда. Безработица. Роль профсоюзов в регулировании заработной платы и занятости.

- •6.3. Рынок капитала.

- •8.4. Рынок земли. Рента и цена земли.

- •Контрольные вопросы

- •1) Рынок капитала

- •Глава 9. Общественное благосостояние

- •9.2. Обмен.

- •9.3. Производство.

- •Контрольные вопросы.

- •2. Выберите правильный ответ

- •Глава 15. Кредитно-денежная система и монетарная политика

- •Глава 17. Экономический рост

- •§ 1. Макроэкономические показатели и взаимосвязь между ними

- •В ввп включается только стоимость конечной продукции с тем, чтобы избежать повторного (двойного) счета. Ввп не включает:

- •§ 2. Номинальный и реальный ввп. Индексы цен

- •§ 3. Система национальных счетов.

- •При этом, снс позволяет:

- •Контрольные вопросы

- •1. Какие виды расходов и доходов включаются (в) и не включаются (н) в ввп данной страны? Укажите в какой вид расходов(доходов) они включаются.

- •Глава 11. Модели макроэкономического равновесия ad – as.

- •§ 1. Совокупный спрос и факторы, его определяющие.

- •Условия построения модели ad.

- •§ 2.Совокупное предложение и факторы, его определяющие

- •§ 3. Макроэкономическое равновесие

- •Существуют следующие условия макроэкономического равновесия:

- •Кейнсианская макроэкономическая модель.

- •Классическая макроэкономическая модель.

- •Шоки совокупного спроса и совокупного предложения.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12. Равновесие на товарном рынке в кейнсианской модели

- •Основными источниками инвестиций являются:

- •Контрольные вопросы

- •По кейнсу, сбережения и инвестиции в основном осуществляются:

- •По кейнсу:

- •Эффект мультипликатора означает, что:

- •Верным из нижеследующего является:

- •Глава 13. Модели макроэкономической нестабильности

- •13.1. Экономический цикл и динамика макроэкономических показателей модели экономического цикла. Экономический цикл. Фазы и показатели экономического цикла.

- •Показатели экономического цикла

- •Параметры экономического цикла

- •Виды и причины экономических циклов. Виды экономических циклов.

- •Причины экономических циклов

- •Модели экономического цикла Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса

- •Модель Калдора

- •Уровень безработицы и экономический цикл.

- •13.2. Безработица, ее виды. Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы. Понятие безработицы

- •Измерение безработицы

- •Виды безработицы

- •Естественный уровень безработицы и полная занятость.

- •Причины безработицы

- •Последствия безработицы и государственные меры борьбы с безработицей.

- •Закон Оукена

- •Кривая Оукена

- •13.3. Инфляция и антиинфляционная политика.

- •Классификация инфляции.

- •Инфляция спроса

- •Инфляция предложения

- •Инфляционная спираль

- •Социально-экономические последствия инфляции.

- •Формула Фишера

- •Издержки инфляции

- •Взаимосвязь инфляции и безработицы

- •Адаптивные и рациональные ожидания.

- •Антиинфляционная политика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14. Фискальная политика

- •14.1. Государственный бюджет

- •Основные направления бюджетных расходов

- •Доходы государственного бюджета

- •Бюджетный дефицит и профицит

- •14.2. Налоги и их виды.

- •Налоговая система и принципы ее построения.

- •Элементы системы налогообложения.

- •Виды налогов.

- •Налоговая функция

- •Кривая Лаффера.

- •14.3. Виды фискальной политики и ее инструменты.

- •Мультипликатор государственных расходов.

- •Мультипликаторы налогов и трансфертов.

- •Мультипликатор сбалансированного бюджета.

- •Дискреционная и недискреционная фискальная политика.

- •Встроенные стабилизаторы экономики.

- •14.4. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга Эффективность фискальной политики.

- •Эффект Оливера-Танзи

- •Государственный долг

- •Концепции бюджетной политики.

- •Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 15. Денежный рынок. Кредитно-денежная система и монетарная политика

- •15.1. Деньги и их функции. Денежные агрегаты.

- •Функции денег

- •Виды денег

- •Предложение денег

- •Денежная масса в России

- •Спрос на деньги.

- •Равновесие на денежном рынке.

- •15.2. Кредитная система страны. Функции Центрального банка и коммерческих банков.

- •Баланс Центрального банка

- •Баланс коммерческого банка

- •Создание денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор.

- •15.3. Цели и инструменты монетарной политики.

- •15.4. Монетарная политика и динамика экономического цикла.

- •Достоинства монетарной политики.

- •Проблемы монетарной политики.

- •Контрольные вопросы

- •5) Какой из перечисленных активов является более ликвидным по сравнению с остальными:

- •Глава 16. Модель двойного равновесия товарного и денежного рынков

- •16.1. Характеристика модели is-lm.

- •Предпосылки модели

- •16.2. Построение кривой is.

- •Инвестиционный спрос.

- •Функция потребительских расходов.

- •Расходы на чистый экспорт.

- •Алгебраический анализ кривой is

- •Построение кривой is

- •16.3. Построение кривой lм.

- •Построение кривой lm

- •Алгебраический анализ кривой lm

- •Сдвиги кривой lm

- •Наклон кривой lm

- •16. 4. Совместное равновесие товарного и денежного рынков

- •Контрольные вопросы

- •Глава 17. Экономический рост

- •17.1. Понятие экономического роста и его показатели.

- •Факторы и типы экономического роста.

- •17. 2. Модели экономического роста. Кейнсианские модели экономического роста.

- •Модель Домара.

- •Модель Харрорда1.

- •Неоклассическая модель экономического роста. Р. Солоу.

- •Модель р. Солоу при отсутствии роста населения и технологического прогресса

- •Модель р. Солоу при росте населения

- •Модель р. Солоу при росте населения с темпом l и технологическом прогрессе с темпом g

- •Оптимальная норма накопления в модели р. Солоу

- •17. 3. Государственная политика стимулирования экономического роста

- •Контрольные вопросы

- •Раздел IV. Мировое хозяйство и международные экономические отношения

- •Глава 18. Мировое хозяйство: сущность и закономерности развития

- •1.Сущность мирового хозяйства, его возникновение и развитие

- •2. Интернационализация и глобализация мирового хозяйства

- •Контрольные вопросы

- •Глава 19. Международная торговля

- •1. Международное разделение труда

- •3. Классические теории международной торговли.

- •4. Неоклассические теории международной торговли

- •Глава 20. Международные валютные отношения

- •1. Специфика международных валютных отношений

- •2. Основные этапы эволюции международной валютной системы

- •3. Мировой валютно-финансовый кризис

- •Контрольные вопросы

- •Кейс-анализ

- •33 Кларк Джон Бейтс – американский экономист (1847- 1938), основоположник теории предельной производительности

- •38 Основы менеджмента. Мескон м., Альберт м., Хедоури ф. М.: Дело, 1997. — 704 с.

Глава 19. Международная торговля

В результате изучения данной главы студент должен:

Знать:

Формы и виды международного разделения труда;

Суть теорий абсолютных и сравнительных преимуществ;

Основные компоненты неоклассической теории международной торговли;

Уметь:

Рассчитывать экономическую выгоду страны от международного разделения труда;

Рассчитывать показатели экспортной и импортной квоты;

Анализировать последствия вступления России в ВТО;

Владеть:

Навыками поиска информации о мировых торговых потоках;

Основами практических знаний о ценообразовании в международной торговле.

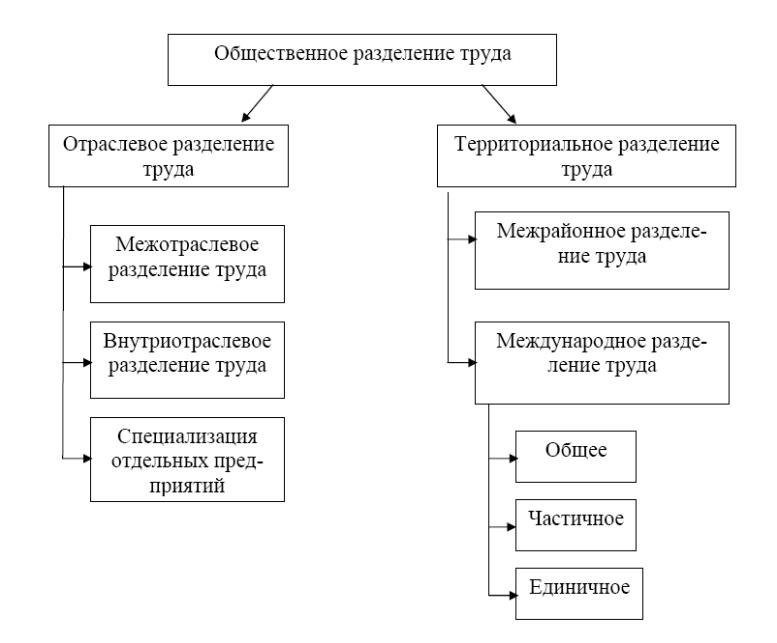

1. Международное разделение труда

В основе мирового хозяйства лежит международное разделение труда (МРТ) - высший тип разделения труда, который позволяет фирмам всех стран оптимально использовать ресурсы всего мира, приобретая в одних государствах дешевое сырье, в других - рабочую силу нужной квалификации, в-третьих – использовать их передовую технологию или выгодные условия кредита. В итоге, на мировых рынках товары становятся более дешевыми и качественными, и каждая страна вносит в этот процесс свою лепту.

Разделение труда (и его двойник - кооперация) является фундаментальным общественным явлением. Опыт учит человека, что объединенные усилия более эффективны и производительны, чем изолированная деятельность самодостаточных индивидов. Естественные обстоятельства, определяющие жизнь и деятельность человека, приводят к тому, что разделение труда увеличивает выработку на единицу затраченного труда. Разделение труда является результатом сознательной реакции человека на множественность природных условий.

Разделение труда стало интенсивно развиваться в мануфактурный период развития капитализма и было исследовано А. Смитом, который рассматривал этот процесс с двух сторон. С одной стороны, разделение труда повышает его производительную силу, так как является результатом увеличения ловкости, умения и сообразительности. Второй стороной разделения труда выступает сбережение времени, которое обыкновенно теряется при переходе от одного вида труда к другому. Изобретение машин облегчает и сокращает труд, позволяет производить больше товаров, удешевлять их и тем самым ускорять накопление капитала.

Первоначально МРТ было "общим", когда одни страны специализировались на развитии добывающей промышленности (колонии), другие - на обрабатывающей (метрополии). Сейчас разделение на товарных рынках мира принимает характер "частного" (потоварная специализация в каждой отрасли) и "единичного" (подетальная специализация в производстве каждого товара).

Общее МРТ - разделение труда между крупными сферами материального и нематериального производства (промышленность, транспорт, связь и т.п.). С общим МРТ связано деление стран на индустриальные, сырьевые, аграрные. То есть, под общим международным разделением труда понимается разделение труда между странами по крупным сферам производства - добывающие отрасли, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

Частное МРТ - разделение труда внутри крупных сфер по отраслям и подотраслям. Оно связано с предметной специализацией. Это межотраслевое разделение труда, при котором страны специализируются в производстве и обмене на мировом рынке продукции различных отраслей и подотраслей промышленности или сельского хозяйства (например, легкая и тяжелая промышленность; станкостроение и автомобилестроение; скотоводство и растениеводство).

Единичное МРТ - это внутриотраслевое разделение труда, основанное на потоварной, подетальной или технологической специализации предприятий обрабатывающих отраслей промышленности. Это разделение труда внутри одного предприятия, при этом предприятие трактуется широко, как цикл создания законченного товара..

Единичное МРТ активно используют в своей международной деятельности ТНК. Сегодня уже невозможно понять структуру международного обмена товарами и миграцию капитала без учета единичного разделения труда в рамках единого организма ТНК. Теснейшая кооперация производства в западноевропейских странах, взлет за последние десятилетия южноазиатских «драконов», массовая реориентация производственных потоков восточноевропейских стран после развала социалистического лагеря и СЭВ, выход на передовые позиции в ряде отраслей латиноамериканских государств во главе с Бразилией – все подобные факты находят объяснение на основе передовых форм международного разделения труда.

Рис. 1. Международное разделение труда в системе общественного разделения труда

МРТ существует в двух основных функциональных формах – международная специализация (МСП) и международное кооперирование производства (МКП).

Рис. 2. Формы международного разделения труда

Таблица 1. Показатели уровня международного разделения труда (МРТ) и международной специализации производства (МСП)

Показатель |

Расчетная формула |

Пояснение |

Экспортная квота в производстве отрасли (К) |

К =Эотр/ПП |

Э отр– объем экспорта отрасли, ПП – объем промышленной продукции отрасли. Чем выше значение показателя, тем выше степень участия страны в МРТ. Э и ПП должны быть представлены в сопоставимых ценах |

Удельный вес экспорта в общей стоимости экс- порта (КЭ) |

К= Эотр/О |

Эотр – объем экспорта отрасли, О – общий объем отрасли. Значительно более высокое значение коэффициента соответствует международно-специализированным отраслям |

Экспортная квота (Кэкс) |

К экс= Э/ВВП |

Э – общий объем экспорта, ВВП – Валовой внутренний продукт |

Импортная квота (Кимп) |

Кимп = И/ВВП |

И – общий объем импорта, ВВП – Валовой внутренний продукт |

Внешнеторговая квота (Кво)

|

Кво = Э+И/ВВП |

|

На основе международного разделения труда возникают другие формы международных экономических отношений: мировая торговля товарами и услугами, международные валютные и кредитные отношения, движение ссудного и предпринимательского капитала за рубеж, развитие транснациональных и смешанных компаний, образование межрегиональных интеграционных объединений и другие.

Мировой рынок - это исторически сложившаяся на базе МРТ система обмена между национально обособленными субъектами мирохозяйственных отношений. При этом данная, экономическая в своей основе обособленность является государственно оформленной, что предопределяет специфику сферы международного обмена. Мировой рынок это не совокупность (сумма) национальных рынков, а продукт их взаимодействия, при котором рынки той или иной страны являются составляющими частями мирового рынка не целиком, а в той мере, в какой они связаны международным разделением труда.

После Второй мировой войны произошли значительные изменения как в географической направленности международной торговли, так и в её структуре. Ведущие позиции заняла взаимная торговля экономически развитых стран, что в первую очередь связано с имеющим громадное значение фактором - научно-техническим прогрессом. Развитые страны в значительных масштабах стали производить искусственные сырьевые материалы, внедрять ресурсосберегающие технологии и потому снизилась их заинтересованность в импорте естественного сырья. Успехи сельскохозяйственного производства в развитых странах обусловили не только сокращение ввоза продукции данной отрасли, но и превращение ряда этих стран в крупнейших её экспортеров.

Отсюда делается понятным, почему свыше 70% внешнеторгового оборота развитых стран приходится сегодня на взаимную торговлю, а более 2/3 мирового товарооборота на готовые промышленные изделия (причем около 90% экспорта машин и оборудования составляет доля развитых стран). При этом в современных условиях происходит быстрое обновление товарной номенклатуры, повышение удельного веса наукоемкой продукции, в сферу международного обмена включаются научно-технические разработки (торговля патентами и лицензиями, ноу-хау, проведение проектных работ, лизинг, инжиниринг и т.п.).

Углубление международного разделения труда нашло своё отражение в высоких темпах роста международной торговли, которая после Второй мировой войны росла в целом быстрее, чем производство. Особенно впечатляющими в последние годы были успехи в наращивании своего экспорта так называемых новых индустриальных стран (прежде всего Сингапур, Тайвань, Южная Корея), и Китая.

Значительную роль в развитии международной торговли и её регулировании играет государство. Причем для государственной политики в этой области характерно наличие двух противоположных тенденций. Одна из них - это стремление к либерализации торговли, снятию каких-либо ограничений, установленных государством, или фритредерство.

Фритредерству противостоит политика протекционизма или политика защиты внутреннего рынка. В современных условиях протекционистская политика часто обходится без установления прямых ограничений (высокие тарифы, экспортные и импортные квоты). Практикуются такие способы, как заключение соглашений по так называемому «добровольному ограничению экспорта», устанавливаются дополнительные требования в области стандартизации и качества продукции, применяются антидемпинговые правила.

В целом, идея максимального вовлечения страны в международные экономические отношения (открытость экономики) проповедуется, как правило, представителями наиболее развитых стран. Наоборот, в странах со слаборазвитой экономикой, занимающих подчиненное, зависимое положение, в странах, которые не в состоянии выдержать иностранную конкуренцию, становятся популярными идеи протекционизма.

И всё же после Второй мировой войны тенденция к либерализации международной торговли доминировала. Особую роль в этом сыграло Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое действовало с 1948г. и определяло основные нормы и правила, регулирующие торговые отношения участников ГАТТ выступило и в роли международной организации, осуществляющей контроль за выполнением соглашения. В её рамках проходили переговоры и консультации, направленные на устранение торговых барьеров (снижение пошлин, ликвидацию квот и т.п.). Эту организацию заменила в 1995 г. Всемирная торговая организация (ВТО), которая была образована по итогам «уругвайского» раунда многосторонних торговых переговоров (1986-1993), проходивших в рамках ГАТТ. Основные принципы ВТО заключаются в том, что торговля стран-участниц должна осуществляться на основе режима наибольшего благоприятствования при отсутствии дискриминации; что должны применяться таможенные тарифы, а не количественные ограничения, причем тарифы должны снижаться в ходе переговоров; страны-участницы должны консультироваться между собой по проблемам международной торговли; сотрудничество должно строиться на принципе взаимности.