- •Направление «Автоматика и электронное приборостроение»

- •Использование фпм в качестве критерия оценки качества изображения оэс

- •Применение геоинформационной системы для обеспечения виртуального туризма во время полета в рамках системы развлечений

- •Система измерения параметров нефти

- •Система тестирования помехоустойчивости приемников глобальной навигации gps/глонасс

- •Ультразвуковая система зондирования на фазированных решетках

- •Измерение эффективной площади рассеяния отражателя на основе линзы люнерберга путем измерения коэффициента усиления

- •Продвижения центра композитных технологий книту-каи: «мы создаем будущее сейчас»

- •Системы контроля бодрствования водителей

- •Прибор для определения тяжелых металлов в биологической жидкости

- •Применение резонаторов для отображения графической информации

- •Устройство и эксплуатация безрулонных монолитных кровель

- •Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в инвестиционно-строительном комплексе на основе экологического девелопмента

- •Основные проблемы и рекомендованные пути их решения

- •Влияние активации воды затворения и ультразвуковой диспергации цементного теста на свойства цементных композиций

- •Разработка концепции адаптации пригородных поселков для комфортной жизни и развития детей

- •Совершенствование конструктивных свойств фасадных систем

- •Цели исследований

- •Задачи исследований

- •Бетоны на высокопрочном композиционном гипсовом вяжущем

- •Направление «Биология»

- •Изучение генетической структуры популяции татар

- •Изменение физиолого-биохимических характеристик Staphylococcus aureus при действии стрессоров различной природы

- •Диагностика экологического состояния высших водных растений по активности маркерных ферментов

- •Влияние гомоцистеина на активность кальций – активируемых калиевых каналов (вк-каналов) в gh3 клетках гипофиза крысы.

- •Влияние 4-холестен-3-она на экзоцитоз везикул рециклирующего и резервного пулов

- •Участие глутатиона в снятии токсического действия 2,4,6-тринитротолуола

- •Антимикробные свойства штамма pantoea vagans 3.2

- •1. Введение

- •2. Антибактериальные свойства штамма p. Vagans 3.2

- •3. Минимальная ингибирующая концентрация штамма p. Vagans 3.2

- •4. Фунгицидная активности штамма p. Vagans 3.2

- •Исследование влияния агонистов каннабиноидных рецепторов на секрецию медиатора в нервно-мышечном синапсе мыши

- •Долговременная потенциация и депрессия в соматосенсорной коре новорожденных крысят

- •Протеиназа htra из bacillus subtilis 168, как потенциальный ранозаживляющий агент

- •Направление «Ветеринария»

- •Влияние эми квч на неспецифическую резистентность крыс

- •Активность системы оксида азота у разных видов животных

- •Определение беременности у кошек на разных сроках с применением узи сканнера

- •Гельминтофауна птиц

- •Бактерии рода helicobacter у белых мышей и крыс

- •Загрязненность почвы тяжелыми металлами в закамской техногенной

- •Электромагнитное излучение крайне высоких частот – фактор, повышающий активность доноров оксида азота

- •Морфология симпатического ствола кошки

- •Особенности скелета и артериального русла головы у кролика

- •Эффективный способ лечения кошек и собак при конъюнктиво-кератите

- •Динамика массы тела и гематологических показателей белых крыс при исполоьзовании средств растительного происхождения

- •Направление «Высшая математика и кибернетика»

- •Об одном методе отсечений на основе аппроксимации надграфика с отбрасыванием секущих плоскостей и его численном исследовании

- •Прикладное назначение математики в логистической деятельности

- •Оптимизация гидродинамических расчетов нефтяных месторождений с использованием локального числа куранта

- •Направление «География и геология»

- •Зависимость химического состава тектитов метеоритного кратера жаманшин от их внешнего вида

- •Особенности формирования нефтей северо-татарского свода на основе комплекса геохимических исследований.

- •Геологическое строение черкашинской свиты ваделыпского нефтяного месторождения

- •Воссоздание фациальной обстановки образования и фильтрационно-емкостных свойств ачимовской толщи по каротажным диаграммам и по микроскопическому исследованию шлифов

- •Седиментогенез карбанатных отложений турнейского яруса и их петрофизические свойства (на примере скв. 1267 демкинского месторождения)

- •Влияние геологических особенностей эксплуатационных объектов покровского месторождения на успешность проведения геолого-технических мероприятий

- •Эффективность проведения геолого-технологических мероприятий на Покровском месторождении за 2003-2007 годы

- •Типоморфизм кварца гидротермальных жил арго-юряхского штока (магаданская область)

- •О гидрогеологических условиях одного из районов республики татарстан по данным численного моделирования

- •Моделирование фильтров нейтронов для аппаратуры импульсного нейтронного каротажа

- •Особенности минерального состава золоторудного проявления участка баяниха топольнинского гранодиоритового массива (горный алтай)

- •О формировании состава подземных вод по данным изучения водных вытяжек

- •Направление «Журналистика»

- •Функциональная специфика карикатуры на страницах печати

- •«Студенческий казанский вожатый отряд» как новое молодежное течение в татарстане

- •Радио « азатлык»: история и специфика вещания

- •Online издание как тип сми (на примере «газета.Ru» и «huffington post»)

- •Взаимоотношения сми и государства в россии

- •Направление «Иностранные языки»

- •Переводческий анализ китайского публицистического стиля в разрезе проблемы лакунарности

- •Заголовок англоязычного текста короткого рассказа в аспекте его структурной модели

- •Функционирование цветовых прилагательных в романе Colleen McCullough «The Thorn Birds»

- •Английский – международный язык общения

- •(Изучение лондона — моя страсть…)

- •Направление «Информатика и информационные технологии»

- •Помехоустойчивость электронных средств при воздействии импульсных кондуктивных электромагнитных помех по цепям заземления Введение

- •1.Показатели помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •2.Результаты исследования помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •Выводы по работе

- •Автоматизированное проектирование диаграммы классов uml на основе семантических моделей

- •Разработка базы данных учета инвентаря предприятия

- •Создание эмулятора вычислителя квантовых схем с использованием графического и центрального процессоров

- •Помехоустойчивость средств вычислительной техники при воздействии кондуктивных помех по линиям связи Введение

- •1.Показатели помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •2.Результаты исследования помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •Выводы по работе

- •Разработка электронно-цифровой подписи для 1с: бухгалтерия предприятия

- •Помехоустойчивость электронных средств при воздействии наносекундных электромагнитных импульсов по сети питания Введение

- •1.Показатели помехоустойчивости эс при воздействии наносекундных электромагнитных импульсов по сети питания

- •2.Результаты исследования помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •Выводы по работе

- •Автоматизированная система дистанционных измерений и сбора измерительно-диагностической информации газоперекачивающей установки

- •Разработка модуля заработной платы на платформе 1с: бухгалтерия предприятия

- •Трехмерная реконструкция объекта по последовательности фотографий

- •Проектирование локально-вычислительной сети производственной компании

- •Навигация мобильного объекта с использованием камеры видеонаблюдения

- •Оптимизация гидродинамических расчетов нефтяных месторождений с использованием локального числа куранта

- •Направление «История»

- •Создание учебника по отечественной истории: преемственность традиций от 1930-х до 2010-х годов

- •Становление психиатрической службы «призрения душевнобольных» в Казанской Губернии (середина–конец XIX в.)

- •Моделирование длинных волн динамики хлебных цен россии XVIII – первой половины XIX в.

- •Женское лицо великой отечественной

- •Документы в социальных сетях как исторический источник.

- •Хозяйство и землевладение ярославского спасского монастыря по актовым источникам

- •Топонимика как отражение и сохранение культурно-исторической памяти города

- •Направление «Культура и искусство»

- •Мастер и ученик (творчество николая николаевича хохрякова)

- •Приобщение детей к культуре татарского народа на уроках технологии (на примере темы «вязание на спицах»)

- •Чистопольские страницы драматургии л.М. Леонова

- •Направление «Медицина»

- •Изменение физиолого-биохимических характеристик Staphylococcus aureus при действии стрессоров различной природы

- •Оценка нервно-психических расстройств при хронической ишемии головного мозга с недементными когнитивными расстройствами

- •Использование натрий карбоксиметилцеллюлозы для формирования матрикса при тестировании чувствительности опухолевых клеток к химиопрепаратам

- •Сердечная недостаточность и анемия: клинические параллели

- •Роль звёздчатых клеток поджелудочной железы в регенерации органа на фоне медь-дефицитной диеты у крыс

- •Морфометрический анализ изменений в мышечной ткани пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей после клеточной терапии

- •Ассоциация полиморфизма -308 a/g гена tnf-а с риском развития преэклампсии

- •Метод исследования вариабельности ритма сердца для персонифицированного подхода к лечению больных с ишемическим инсультом

- •Дифференцировка региональных стволовых клеток печени после трансплантации звёздчатых клеток печени крысам, перенесшим частичную гепатэктомию с одновременным введением 2-ацетиламинофлуорена

- •Показатели вегетативного гомеостаза и эмоционально-личностный профиль у пациентов с мигренью

- •Направление «Менеджмент»

- •Реклама как фактор повышения конкурентоспособности предприятия (на примере оао «башспирт»)

- •Особенности проведения маркетинговых исследований в ресторанном бизнесе

- •Процесс принятия решений в управленческой деятельности ооо «транстехсервис-нк»

- •Исследование имиджа чоу впо нчф «институт экономики, управления и права (г. Казань)» на локальном рынке

- •Инвестирование малых денежных средств

- •Управление налоговыми рисками

- •Особенности управления форматами магазинов при автозаправочных станциях (на примере азс «лукойл №16088»)

- •Специфика распространения наружной рекламы в г. Лениногорске

- •Проблемы управления малым бизнесом в России

- •Комплексный анализ торговой марки «chelny food»

- •Развитие персонала как фактор обеспечения качества производства

- •Применение принципов бережливого производства в образовательном процессе

- •Анализ конкурентоспособности торговой марки «chelny food»

- •Управление ассортиментом и разработка мероприятий по стимулированию продаж ооо «метро кэш энд керри»

- •Направление «Педагогика»

- •Занимательные задачи в обучении математике в 5-6 классах на примере темы «натуральные числа»

- •Глава 2. Натуральные числа [1, с. 23- 48].

- •Глава 3. Действие с натуральными числами [1, с. 49-80].

- •Глава 1. Натуральные числа и нуль [2, с. 3-63].

- •Глава 1. Натуральные числа [3, с. 5-127].

- •Организация художественно-проектной деятельности подростков в учреждениях дополнительного образования

- •Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации младших школьников к обучению в условиях перехода в среднее школьное звено

- •Формирование инновационного мышления у учащихся старших классов

- •Эффективность комплексной коррекционно-оздоровительной программы физического воспитания учащихся младшего школьного возраста с нарушением слуха

- •Направление «Политология и международные отношения»

- •Применение теории игр в исследовании международных конфликтов

- •Геополитическая стратегия россии в отношении стран арабского востока

- •Французское направление испанской внешней политики

- •Смешанные выборы как свидетельство безыдейности российской оппозиции

- •Применение административного ресурса в процессе предвыборной агитации на примере российской федерации

- •Роль эфиопо-кенийского альянса в отношениях с сомали в период 1963-1991гг

- •Миротворческая миссия оон в дарфуре: предпосылки, ход, пути решения конфликта.

- •Принципы партийного строительства сша и Великобритании

- •«Франко-немецкие отношения первой половины 90-ых годов XX века»

- •Кризис мультикультуралиизма как кризис либеральных ценностей

- •Влияние тенденции расширения евросоюза на восток на отношения с россией в 2000-2008гг.

- •Направление «Психология»

- •Развитие речи детей раннего возраста в игровой деятельности

- •Влияние стиля лидерства преподавателя на студентов в учебном процессе

- •«Психологические типы личности и копинг-стратегии у младших школьников».

- •Роль игры в формировании эмоционально-волевой сферы ребенка

- •Влияние аморальных психологических инструментов маркетинга и рекламы на экономику российской федерации.

- •Стиль управления в условиях вахты

- •Особенности эмоциональной регуляции детей раннего возраста

- •Влияние черт характера и акцентуации личности на обучаемость

- •Личностные особенности и мотивация волонтеров XXVII всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани

- •Личностные характеристики молодёжи, имеющей татуировки

- •Направление «Сельское хозяйство»

- •Повышение ресурса работы топливных насосов высокого давления дизельных двигателей

- •Пути повышения экономической эффективности ооо тк «майский» зеленодольского района рт

- •Эффективность применения аммиака при стериализации зернофуража и семенного материала пораженного микромицетами

- •Пути повышения экономической эффективности использования земли в ооо «агрофирма мартен» сабинского района рт

- •Пути повышения производительности труда в растениеводстве в ооо «рыбно-слободская продовольственная корпорация»

- •Изучение состояния молоди рыб куйбышевского водохранилища как механизма оценки возможной продуктивности водоема

- •Пути повышения экономической эффективности производства продукции скотоводства в ооо «Агрофирма Северный» Арского района рт

- •Пути повышения рентабельности производства в молочном скотоводстве в обществе с ограниченной ответственностью «серп и молот» высокогорского района республики татарстан

- •Пути повышения производительности труда в растениеводстве в ооо «схп «камско-устьинское» камско-устьинского района рт

- •Технология безразборного восстановления изношенных поверхностей узлов трения машин и механизмов

- •Пути повышения эффективности производства продукции скотоводства в ооо «труд» балтасинского района рт

- •Исследование процесса разрушения структурных элементов зерна гречихи на предмет определения средней силы удара

- •Пути совершенствования использования социально – психологических методов менеджмента в ооо аф «зай» заинского района рт

- •Применение дистанционного зондирования для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур (на примере нурлатского муниципального района республики татарстан)

- •Применение средств технической поддержки, обучение и консультирование информационно - консультационной службы в ооо «агрофирма мартен» сабинского района рт

- •Распределение зернового материала в вентиляторе броскового типа при его работе

- •Оптимизация методов определения свободных аминокислот для изучения биологической активности почв сельскохозяйственных угодий

- •Психологические аспекты информационно- консультационной деятельности кфх «шакирзянова д.Ф.» мамадышского района рт

- •Направление «Социология»

- •Миллениалы: особенности и поколения

- •Проблемы профессионально-трудовой мотивации и трудоустройства выпускников медицинских специальностей учреждений профессионального образования

- •Национализм в современной россии

- •Туризм: институциональные характеристики и тенденции развития

- •Исследование сферы образования в городе набережные челны

- •Социальная интеграция детей с ментальной инвалидностью в республике татарстан

- •Изучение проблемы обеспечения жильем молодых семей в городе лениногорске

- •Формирование образовательной инфраструктуры слабовидящих и незрячих граждан в контексте реализации долгосрочной целевой программы республики татарстан «доступная среда»

- •Специфика выражения молодежных гендерных проблем на женских и мужских интернет-форумах

- •Направление «Спорт и здоровый образ жизни»

- •Отношение студентов-спортсменов к интеграции спортивной подготовки и научно-образовательного процесса

- •«Сыграй свою роль»

- •Тенденции развития олимпийского бокса

- •Мотивационные составляющие спортивной деятельности у пауэрлифтеров

- •Совершенствование методики специальной физической подготовки фигуристов 7-8 лет

- •Уровень специальной физической подготовленности фигуристов утг-1 контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента (сентябрь 2012 г.)

- •Уровень специальной физической подготовленности фигуристов утг-1 контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента

- •Уровень специальной физической подготовленности фигуристов утг-1 контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента на начало уч. Года (сентябрь 2013 г.)

- •Выводы:

- •Особенности профессиональной подготовки судей к проведению спортивного соревнования (на примере бадминтона)

- •Методика развития скоростно-силовой подготовки в борьбе на поясах

- •План интегрированного тренировочного процесса в паркуре

- •Эффективность использования методики «активное переключение» в коррекции психомоторики детей среднего школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости

- •Направление «Физика»

- •Кротовые норы с цилиндрической симметрией в шестимерной теории калуцы-клейна

- •Поиск переменных в окрестности звезд v523 cas и v520 cyg

- •Термодинамические свойства квазипериодических структур

- •Исследование протегрина pg-1 в водной среде методом спектроскопии ямр

- •Гидроизоляционные составы проникающего действия

- •Образование комплека полипептидного гормона с моделью биологической мембраны по данным спектроскопии ямр

- •Исследование циклических производных пиридоксина методом динамического ядерного магнитного резонанса

- •Направление «Филология»

- •Ә.Еники әсәрләренең рус теленә тәрҗемәләрендә милли-мәдәни колоритның бирелеше реалии в произведениях а.Еники и способы их перевода на русский язык

- •Татар фольклорында һәм әдәбиятында күке образы

- •Миңнуллин шигырьләрендә кабатлаулар

- •Удмурт һәм татар халкының календарь йолаларындагы уртаклыклар

- •«Студенты на страже правописания (на примере вывесок вахитовского района)»

- •Визуальная поэзия в аспекте изобразительно-вербальных средств

- •Особенности просторечной грамматики американского варианта английского языка

- •Проблема лексикографического описания понятия "святой" в межкультурном аспекте

- •Лексико-семантические средства создания портретных характеристик дмитрия карамазова по роману ф.М. Достоевского «братья карамазовы»

- •Организационно-педагогические условия реализации проектов дистанционного обучения иностранных студентов

- •Композиция и ее роль в раскрытии идейного замысла романа дорис лессинг «золотая тетрадь»

- •Креолизованный текст как лингвокультурный феномен: структурно-семантический и прагматический аспекты

- •Лексико-семантический и функциональный анализ шахматного дискурса

- •Лексические трансформации в произведении «тапшырылмаган хатлар» а.Кутуя и его переводе на русский язык

- •Топонимы в современной поэзии

- •Проблемы машинного перевода с татарского языка на русский и с русского языка на татарский (на примере программы «divar»)

- •I. Ошибки, связанные с недостаточным количеством слов в базовом словаре программы:

- •II. Морфологические ошибки:

- •3) Числительных

- •4) Глаголов:

- •III. Синтаксические ошибки.

- •Перевод с русского языка на татарский

- •Ошибки в переводе слов

- •II. Ошибки в переводе предложений/словосочетаний.

- •Языковое сознание автора и специфика его объективации в художественном дискурсе (на материале романа татьяны толстой «кысь»)

- •А.С.Пушкинның “Сказка о золотом петушке” әкияте тәрҗемәләрендә лексик узенчәлекләр

- •Структура университетской газеты (на материале газеты «Казанский университет»)

- •Эмпоронимы г. Елабуги в структурно-семантическом и функциональном аспектах

- •Лексико-семантическая группа «орнитонимы»: на материале категории сравненИй татарского языка

- •Направление «Философия»

- •Современная концепция антропоцентризма или антропный космологический принцип

- •Философия предпринимательства

- •Морально-нравственный компонент в системе средств предупреждения коррупции

- •Вера в жизни человека

- •Эвристическая значимость идеи о биполярности человека

- •Радикализация принципа историзма: от классики к неклассической философии

- •Историзация субъекта как процесс его истеризации

- •Развитие институтов гражданского общества как форма деконструкции идеологии коррупции

- •За кулисами картезианского театра. Концепция самости д. Деннета.

- •Философия и право, до и после

- •Направление «Химия»

- •Показатели компонентных составов безалкогольных и спиртных напитков на здоровье человека

- •Экологически безопасный метод синтеза бисфенольного стабилизатора для полиэтилена с использованием предшественников формальдегида

- •Оценка антиоксидантных свойств вин методом хронокулонометрии

- •Микрофотометр отражения для определения приоритетных экотоксикантов

- •Разработка новых экологичных полимерных древесно - наполненных материалов для городского хозяйства

- •Анализ спиртовых настоек

- •Синтез и свойства композиционных материалов на основе полибутилентерефталата

- •Исследование полимер-олигомерных комплексов в качестве защитных покрытий

- •Направление «Экология»

- •Научно-методические основы медико-биологического мониторинга безопасности человека

- •Использование генетических подходов в оценке экологического состояния водоемов г. Казани

- •Химическая коррозия стеклобоя и отходов стеклянной тары как фактор негативного влияния на окружающую среду

- •Пути совершенствования системы обращения с отходами в республике татарстан

- •Оценка риска здоровью населения г. Казани от употребления водопроводной воды

- •Лазерное сканирование почвенной эрозии

- •Cхема утилизации твердых отходов гипермаркета

- •Экотоксикологическая характеристика донных отложений в районе интенсивной нефтедобычи

- •Адаптация и этапы синантропизации кряквы (Anas platyrhynchos) в условиях города казани

- •Контроль запыленности цехов.

- •Антибиотики как фактор загрязнения экологических компонентов окружающей среды

- •Альтернативные источники энергии: будущее начинается сегодня

- •Направление «Экономика»

- •Финансовые аспекты вступления российской федерации во всемирную торговую организацию

- •Анализ конкурентоспособности розничных торговых предприятий

- •Проект литературного кафе на 40 мест

- •Совершенствование воспроизводственной функции общего благосостояния в системе национального накопления

- •Проблема интеграции математической и гуманитраной компонент в современном экономическом знании

- •Организация кафе быстрого питания

- •Личное страхование: проблемы и перспективы его развития в условиях вступления россии во всемирную торговую организацию (вто)

- •Оценка социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства

- •Линейные разностные уравнения, как инструмент построения математических моделей социально-экономических задач

- •Заключение

- •Динамика и проблемы развития регионов севера российской федерации

- •Экономические последствия вступления украины в ес

- •Пути повышения рентабельности производства в молочном скотоводстве в обществе с ограниченной ответственностью «серп и молот» высокогорского района республики татарстан

- •Анализ зарубежного опыта государственного регулирования инновационной деятельности

- •Роль межрайонной ифнс россии № 3 по рт в системе государственного финансового контроля

- •Кредитование малого и среднего бизнеса: основные практические аспекты, оценка текущего состояния и перспективы развития

- •Проблемы учета лизинга и аренды транспортных средств

- •Оценка состояния государственного внутреннего долга рф

- •Направление «Энергетика»

- •Энергосберегающие технологии в системах освещения

- •Высотный ветрогенератор

- •Разработка автоматизированного комплекса мониторинга и управления системой оборотного охлаждения тепловых электрических станций

- •Проблемы комплексной модернизации систем теплоснабжения

- •Ресурсосберегающие системы водоподготовки на основе баромембранных технологий на тэс

- •Оценка перспективы использования углистых сланцев татарстана в качестве альтернативного энергетического топлива

- •Ресурсосберегающая технология очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов шламом химводоочитски тэс

- •Направление «Юридические науки»

- •Ответственность государства и его органов за вред, причиненный сторонам трудового договора при осуществлении правосудия

- •Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проводимая органами прокуратуры республики татарстан: актуальные проблемы и пути решения

- •Деятельность уполномоченного по правам человека по защите прав и свобод человека (опыт республики татарстан)

- •Проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в республике татарстан

- •Проблемы понимания сущности административного процесса и его правовое регулирование в российской федерации

- •Правовое поведение в структуре правовой реальности

- •Проблемы внедрения процедуры семейной медиации

- •Категория правопонимания в системе социально-гуманитарного знания

- •Реализация принципа справедливости при освобождении виновного от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

- •Некоторые особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должника

Языковое сознание автора и специфика его объективации в художественном дискурсе (на материале романа татьяны толстой «кысь»)

Актуальность данной работы определяется несколькими факторами. Во-первых, недостаточной изученностью и разработанностью проблемы языкового сознания человека, широкий интерес к которой возник лишь в последние годы. Обусловлено это, прежде всего, антропологической парадигмой современного языкознания, в центре которой находится человек как носитель языка. Во-вторых, необходимостью систематизированного изучения явления «языковое сознание» с учетом различных аспектов, как лингвистических, так и экстралингвистических. В‑третьих, работа значима в том плане, что мы впервые предпринимаем попытку комплексного исследования феномена языкового сознания Т.Толстой. Среди научных трудов, посвященных творчеству Т.Толстой, комплексного исследования данной проблемы нами обнаружено не было.

Сознание – один из основных феноменов человека и социума. Оно представляет собой способность оперировать образами социальных взаимодействий, действий с предметами, природных и культурных связей, отделенных от непосредственных контактов с людьми и актов деятельности, рассматривать эти образы в качестве условий, средств, ориентиров своего поведения.

Проблема недосягаемости глубин сознания стояла перед учеными с самого начала его изучения и частично компенсировалась за счет открытия закономерностей взаимодействия окружающего мира и сознания посредством его репрезентации в языке. Эта закономерность была разработана в первой половине XIX века В. фон Гумбольдтом, который исходит из положения, что «язык есть орган, образующий мысль» [1, с. 75]. Вслед за ним А.А. Потебня писал о взаимодействии языка и мысли следующее: «Язык есть необходимое условие мысли отдельного лица даже в полном уединении, потому что понятие образуется только посредством слова, а без понятия невозможно истинное мышление» [3, с. 30].

Языкознание последних десятилетий характеризуется решительным поворотом к изучению человеческого фактора в языке, «человека говорящего». Согласно А.Н. Леонтьеву, «сознание в своей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен он сам, его действия и состояния» [2, с. 206-208].

Языковое сознание – это превращенная форма жизнедеятельности человека, способ вербализации человеческого социокультурного опыта и его национально-культурного осознания, включающий в себя материальное (языковое знание как материальный субстрат сознания), идеальное (психические состояния, семантика), социокультурный опыт (знания о мире), актуализирующееся в процессе ментальной деятельности. Таким образом, вслед за Е.Ф. Тарасовым мы определяем языковое сознание как «совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств – ассоциативных полей» [5, с. 19-24].

Роман Татьяны Толстой «Кысь» мы определяем как авторскую метафору «общество, находящееся на примитивном интеллектуальном уровне»: в результате ядерного взрыва повредились культура и сам язык, пропала грамотность, все слова с абстрактным значением и иноязычного происхождения искажены. Таким образом, речь персонажей носит разговорно-просторечный характер и часто переплетается с нелитературными разновидностями национального русского языка (жаргонная лексика, матизмы, вульгаризмы, сленг и т.д.).

В процессе анализа данных единиц весь материал нам представилось целесообразным разделить на несколько частей в зависимости от преобладания тех или иных языковых явлений. Таким образом, мы смогли составить классификацию основных и наиболее часто встречающихся языковых явлений на двух уровнях языка: фонетико-фонологическом и лексическом, и в таких его разделах, как: лексика, фонетика и орфография.

Так, на фонетическом уровне нами были обнаружены следующие фонетические трансформации: использование просторечий в литературной речи; нарушение орфоэпической нормы путем замены одних звуков другими; стяжение звуков в суффиксе слова в разговорной речи; явления диссимиляции и эпентезы. Подобные фонетические искажения свидетельствуют о незнании персонажами романа орфоэпических норм, фонетических законов и синтагматики.

Наиболее частотным видом искажений является использование просторечий в литературной речи, число которых составило 40,4 % от общего словоупотребления: «тыща», «даден», «щас», «чо», «тута» и др.: «Сосед человеку даден, чтоб сердце ему тяжелить, разум мутить, нрав распалять» [6, с. 29].

Нарушение орфоэпической нормы, связанное с заменой одних звуков другими, составило 38,5% от общего словоупотребления: «шадевры», «могозин», «должон», «тульпан» и др. Так, во фрагменте «Ты меня пальцем тронуть не смеешь! У меня ОНЕВЕРСТЕЦКОЕ АБРАЗАВАНИЕ!» [там же, с. 16] ярко проявляется аканье – языковое явление безударного вокализма. Оканья в контексте романа нами отмечено не было. Но в некоторых случаях встретилось специально созданное автором искажение, которое мы назвали, по аналогии с оканьем, – псевдооканьем. Например: «Придешь, говорит, в МОГОЗИН, – берешь что хочешь, а не понравится, – и нос воротишь» [там же, с. 14].

Яркой особенностью речи персонажей является стяжение звуков в суффиксе слова в разговорной речи, что составило 11,5% от общего словоупотребления: «Клоп Ефимыч, – кто бы мог подумать? – сундук цельный держал, и на виду, две дюжины сухих и чистых» [там же, с. 218].

Явление диссимиляции в речи героев составило 9,6% от общего словоупотребления: «канпот», «пинзин», «каклеты», «канплимент», «секлетарь»: «Вот как я есть Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, Набольший Мурза, долгих лет мне жизни, Секлетарь и Академик…» [там же, с. 73].

Наименее частотной фонетической трансформацией (3,8%) является употребление героями в речи эпентезы. Данное искажение представлено двумя лексемами: «ндравится», «море-окиян». «Хочешь – этот, а хочешь – тот, а не ндравится – так вон этот…» [там же, с. 177].

На лексическом уровне нами были рассмотрены ключевые слова романа. Являясь семиотическими знаками, они в большей степени определяют концептуальную составляющую романа и помогают в разгадке авторского кода. В дискурсе романа мы выделили 7 ключевых слов-знаков: «огонь», «буква» (как варианты «азбука», «алфавит»), «книга», «наука», «кысь», «тьма», «мышь». Данные ключевые слова образуют в силу своих широких системных отношений семантические комплексы, которые в свою очередь обусловлены двумя категориями «знание» – «незнание», находящимися в отношениях концептуальной сквозной оппозиции.

Семантический комплекс категории «знание» в дискурсе романа представлен такими словами-знаками, как «книга», «наука», «буква» (варианты «азбука», «алфавит») и «огонь». Концептуальной оппозицией данной категории является категория «незнание», семантический комплекс которой составили такие слова-знаки, как «кысь», «тьма», «мышь».

Значительными явились ключевые слова «огонь», символизирующий учение, знание, а в конечном счете «жизнь» и «кысь» – индивидуально-авторская номинация, вынесенная в сильную позицию: заглавие романа и символизирующая неучение, незнание, смерть. Приведем примеры: «Куды ж без огня? Огонь поит, огонь кормит, огонь греет, огонь песенки поет. Умрет огонь, – и нам на лавки ложиться, глаза камушками закрывать» [там же, с. 19]; «В тех лесах, старые люди сказывают, живет кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы‑ысь! кы‑ысь! – а видеть ее никто не может. Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею‑то сзади: хоп! и хребтину зубами: хрусь! – а когтем главную‑то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет…» [там же, с. 7].

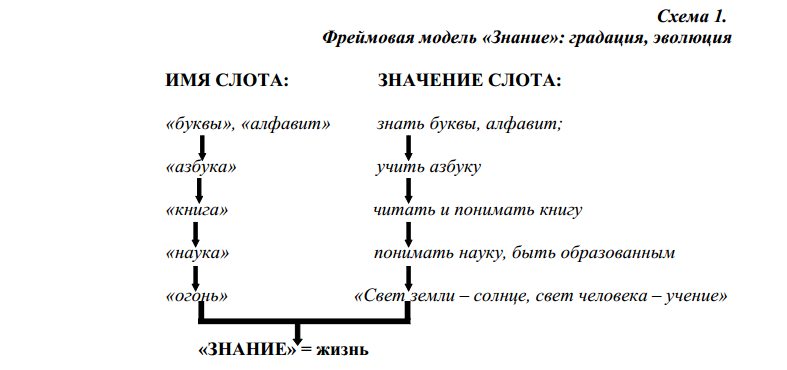

Названные выше категории можно представить в виде фреймовых моделей:

Таким образом, исследование, проведенное на материале дискурса романа Т.Толстой «Кысь», позволяет утверждать, что языковое сознание автора данного романа специфично и нетривиально.

Согласно классификации И.А. Стернина [4, с. 54-63], языковое сознание автора можно определить как: 1) по возрастному критерию – взрослое; 2) по степени сформированности – развитое; 3) по обеспечиваемому навыку или виду интеллектуальной деятельности – художественное, креативное; 4) по гендерному признаку – нейтральное; 5) по сфере применения – эстетическое.

Хабибуллина Г.Р.

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»