- •Направление «Автоматика и электронное приборостроение»

- •Использование фпм в качестве критерия оценки качества изображения оэс

- •Применение геоинформационной системы для обеспечения виртуального туризма во время полета в рамках системы развлечений

- •Система измерения параметров нефти

- •Система тестирования помехоустойчивости приемников глобальной навигации gps/глонасс

- •Ультразвуковая система зондирования на фазированных решетках

- •Измерение эффективной площади рассеяния отражателя на основе линзы люнерберга путем измерения коэффициента усиления

- •Продвижения центра композитных технологий книту-каи: «мы создаем будущее сейчас»

- •Системы контроля бодрствования водителей

- •Прибор для определения тяжелых металлов в биологической жидкости

- •Применение резонаторов для отображения графической информации

- •Устройство и эксплуатация безрулонных монолитных кровель

- •Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в инвестиционно-строительном комплексе на основе экологического девелопмента

- •Основные проблемы и рекомендованные пути их решения

- •Влияние активации воды затворения и ультразвуковой диспергации цементного теста на свойства цементных композиций

- •Разработка концепции адаптации пригородных поселков для комфортной жизни и развития детей

- •Совершенствование конструктивных свойств фасадных систем

- •Цели исследований

- •Задачи исследований

- •Бетоны на высокопрочном композиционном гипсовом вяжущем

- •Направление «Биология»

- •Изучение генетической структуры популяции татар

- •Изменение физиолого-биохимических характеристик Staphylococcus aureus при действии стрессоров различной природы

- •Диагностика экологического состояния высших водных растений по активности маркерных ферментов

- •Влияние гомоцистеина на активность кальций – активируемых калиевых каналов (вк-каналов) в gh3 клетках гипофиза крысы.

- •Влияние 4-холестен-3-она на экзоцитоз везикул рециклирующего и резервного пулов

- •Участие глутатиона в снятии токсического действия 2,4,6-тринитротолуола

- •Антимикробные свойства штамма pantoea vagans 3.2

- •1. Введение

- •2. Антибактериальные свойства штамма p. Vagans 3.2

- •3. Минимальная ингибирующая концентрация штамма p. Vagans 3.2

- •4. Фунгицидная активности штамма p. Vagans 3.2

- •Исследование влияния агонистов каннабиноидных рецепторов на секрецию медиатора в нервно-мышечном синапсе мыши

- •Долговременная потенциация и депрессия в соматосенсорной коре новорожденных крысят

- •Протеиназа htra из bacillus subtilis 168, как потенциальный ранозаживляющий агент

- •Направление «Ветеринария»

- •Влияние эми квч на неспецифическую резистентность крыс

- •Активность системы оксида азота у разных видов животных

- •Определение беременности у кошек на разных сроках с применением узи сканнера

- •Гельминтофауна птиц

- •Бактерии рода helicobacter у белых мышей и крыс

- •Загрязненность почвы тяжелыми металлами в закамской техногенной

- •Электромагнитное излучение крайне высоких частот – фактор, повышающий активность доноров оксида азота

- •Морфология симпатического ствола кошки

- •Особенности скелета и артериального русла головы у кролика

- •Эффективный способ лечения кошек и собак при конъюнктиво-кератите

- •Динамика массы тела и гематологических показателей белых крыс при исполоьзовании средств растительного происхождения

- •Направление «Высшая математика и кибернетика»

- •Об одном методе отсечений на основе аппроксимации надграфика с отбрасыванием секущих плоскостей и его численном исследовании

- •Прикладное назначение математики в логистической деятельности

- •Оптимизация гидродинамических расчетов нефтяных месторождений с использованием локального числа куранта

- •Направление «География и геология»

- •Зависимость химического состава тектитов метеоритного кратера жаманшин от их внешнего вида

- •Особенности формирования нефтей северо-татарского свода на основе комплекса геохимических исследований.

- •Геологическое строение черкашинской свиты ваделыпского нефтяного месторождения

- •Воссоздание фациальной обстановки образования и фильтрационно-емкостных свойств ачимовской толщи по каротажным диаграммам и по микроскопическому исследованию шлифов

- •Седиментогенез карбанатных отложений турнейского яруса и их петрофизические свойства (на примере скв. 1267 демкинского месторождения)

- •Влияние геологических особенностей эксплуатационных объектов покровского месторождения на успешность проведения геолого-технических мероприятий

- •Эффективность проведения геолого-технологических мероприятий на Покровском месторождении за 2003-2007 годы

- •Типоморфизм кварца гидротермальных жил арго-юряхского штока (магаданская область)

- •О гидрогеологических условиях одного из районов республики татарстан по данным численного моделирования

- •Моделирование фильтров нейтронов для аппаратуры импульсного нейтронного каротажа

- •Особенности минерального состава золоторудного проявления участка баяниха топольнинского гранодиоритового массива (горный алтай)

- •О формировании состава подземных вод по данным изучения водных вытяжек

- •Направление «Журналистика»

- •Функциональная специфика карикатуры на страницах печати

- •«Студенческий казанский вожатый отряд» как новое молодежное течение в татарстане

- •Радио « азатлык»: история и специфика вещания

- •Online издание как тип сми (на примере «газета.Ru» и «huffington post»)

- •Взаимоотношения сми и государства в россии

- •Направление «Иностранные языки»

- •Переводческий анализ китайского публицистического стиля в разрезе проблемы лакунарности

- •Заголовок англоязычного текста короткого рассказа в аспекте его структурной модели

- •Функционирование цветовых прилагательных в романе Colleen McCullough «The Thorn Birds»

- •Английский – международный язык общения

- •(Изучение лондона — моя страсть…)

- •Направление «Информатика и информационные технологии»

- •Помехоустойчивость электронных средств при воздействии импульсных кондуктивных электромагнитных помех по цепям заземления Введение

- •1.Показатели помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •2.Результаты исследования помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •Выводы по работе

- •Автоматизированное проектирование диаграммы классов uml на основе семантических моделей

- •Разработка базы данных учета инвентаря предприятия

- •Создание эмулятора вычислителя квантовых схем с использованием графического и центрального процессоров

- •Помехоустойчивость средств вычислительной техники при воздействии кондуктивных помех по линиям связи Введение

- •1.Показатели помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •2.Результаты исследования помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •Выводы по работе

- •Разработка электронно-цифровой подписи для 1с: бухгалтерия предприятия

- •Помехоустойчивость электронных средств при воздействии наносекундных электромагнитных импульсов по сети питания Введение

- •1.Показатели помехоустойчивости эс при воздействии наносекундных электромагнитных импульсов по сети питания

- •2.Результаты исследования помехоустойчивости свт при воздействии кондуктивных помех по линиям связи

- •Выводы по работе

- •Автоматизированная система дистанционных измерений и сбора измерительно-диагностической информации газоперекачивающей установки

- •Разработка модуля заработной платы на платформе 1с: бухгалтерия предприятия

- •Трехмерная реконструкция объекта по последовательности фотографий

- •Проектирование локально-вычислительной сети производственной компании

- •Навигация мобильного объекта с использованием камеры видеонаблюдения

- •Оптимизация гидродинамических расчетов нефтяных месторождений с использованием локального числа куранта

- •Направление «История»

- •Создание учебника по отечественной истории: преемственность традиций от 1930-х до 2010-х годов

- •Становление психиатрической службы «призрения душевнобольных» в Казанской Губернии (середина–конец XIX в.)

- •Моделирование длинных волн динамики хлебных цен россии XVIII – первой половины XIX в.

- •Женское лицо великой отечественной

- •Документы в социальных сетях как исторический источник.

- •Хозяйство и землевладение ярославского спасского монастыря по актовым источникам

- •Топонимика как отражение и сохранение культурно-исторической памяти города

- •Направление «Культура и искусство»

- •Мастер и ученик (творчество николая николаевича хохрякова)

- •Приобщение детей к культуре татарского народа на уроках технологии (на примере темы «вязание на спицах»)

- •Чистопольские страницы драматургии л.М. Леонова

- •Направление «Медицина»

- •Изменение физиолого-биохимических характеристик Staphylococcus aureus при действии стрессоров различной природы

- •Оценка нервно-психических расстройств при хронической ишемии головного мозга с недементными когнитивными расстройствами

- •Использование натрий карбоксиметилцеллюлозы для формирования матрикса при тестировании чувствительности опухолевых клеток к химиопрепаратам

- •Сердечная недостаточность и анемия: клинические параллели

- •Роль звёздчатых клеток поджелудочной железы в регенерации органа на фоне медь-дефицитной диеты у крыс

- •Морфометрический анализ изменений в мышечной ткани пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей после клеточной терапии

- •Ассоциация полиморфизма -308 a/g гена tnf-а с риском развития преэклампсии

- •Метод исследования вариабельности ритма сердца для персонифицированного подхода к лечению больных с ишемическим инсультом

- •Дифференцировка региональных стволовых клеток печени после трансплантации звёздчатых клеток печени крысам, перенесшим частичную гепатэктомию с одновременным введением 2-ацетиламинофлуорена

- •Показатели вегетативного гомеостаза и эмоционально-личностный профиль у пациентов с мигренью

- •Направление «Менеджмент»

- •Реклама как фактор повышения конкурентоспособности предприятия (на примере оао «башспирт»)

- •Особенности проведения маркетинговых исследований в ресторанном бизнесе

- •Процесс принятия решений в управленческой деятельности ооо «транстехсервис-нк»

- •Исследование имиджа чоу впо нчф «институт экономики, управления и права (г. Казань)» на локальном рынке

- •Инвестирование малых денежных средств

- •Управление налоговыми рисками

- •Особенности управления форматами магазинов при автозаправочных станциях (на примере азс «лукойл №16088»)

- •Специфика распространения наружной рекламы в г. Лениногорске

- •Проблемы управления малым бизнесом в России

- •Комплексный анализ торговой марки «chelny food»

- •Развитие персонала как фактор обеспечения качества производства

- •Применение принципов бережливого производства в образовательном процессе

- •Анализ конкурентоспособности торговой марки «chelny food»

- •Управление ассортиментом и разработка мероприятий по стимулированию продаж ооо «метро кэш энд керри»

- •Направление «Педагогика»

- •Занимательные задачи в обучении математике в 5-6 классах на примере темы «натуральные числа»

- •Глава 2. Натуральные числа [1, с. 23- 48].

- •Глава 3. Действие с натуральными числами [1, с. 49-80].

- •Глава 1. Натуральные числа и нуль [2, с. 3-63].

- •Глава 1. Натуральные числа [3, с. 5-127].

- •Организация художественно-проектной деятельности подростков в учреждениях дополнительного образования

- •Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации младших школьников к обучению в условиях перехода в среднее школьное звено

- •Формирование инновационного мышления у учащихся старших классов

- •Эффективность комплексной коррекционно-оздоровительной программы физического воспитания учащихся младшего школьного возраста с нарушением слуха

- •Направление «Политология и международные отношения»

- •Применение теории игр в исследовании международных конфликтов

- •Геополитическая стратегия россии в отношении стран арабского востока

- •Французское направление испанской внешней политики

- •Смешанные выборы как свидетельство безыдейности российской оппозиции

- •Применение административного ресурса в процессе предвыборной агитации на примере российской федерации

- •Роль эфиопо-кенийского альянса в отношениях с сомали в период 1963-1991гг

- •Миротворческая миссия оон в дарфуре: предпосылки, ход, пути решения конфликта.

- •Принципы партийного строительства сша и Великобритании

- •«Франко-немецкие отношения первой половины 90-ых годов XX века»

- •Кризис мультикультуралиизма как кризис либеральных ценностей

- •Влияние тенденции расширения евросоюза на восток на отношения с россией в 2000-2008гг.

- •Направление «Психология»

- •Развитие речи детей раннего возраста в игровой деятельности

- •Влияние стиля лидерства преподавателя на студентов в учебном процессе

- •«Психологические типы личности и копинг-стратегии у младших школьников».

- •Роль игры в формировании эмоционально-волевой сферы ребенка

- •Влияние аморальных психологических инструментов маркетинга и рекламы на экономику российской федерации.

- •Стиль управления в условиях вахты

- •Особенности эмоциональной регуляции детей раннего возраста

- •Влияние черт характера и акцентуации личности на обучаемость

- •Личностные особенности и мотивация волонтеров XXVII всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани

- •Личностные характеристики молодёжи, имеющей татуировки

- •Направление «Сельское хозяйство»

- •Повышение ресурса работы топливных насосов высокого давления дизельных двигателей

- •Пути повышения экономической эффективности ооо тк «майский» зеленодольского района рт

- •Эффективность применения аммиака при стериализации зернофуража и семенного материала пораженного микромицетами

- •Пути повышения экономической эффективности использования земли в ооо «агрофирма мартен» сабинского района рт

- •Пути повышения производительности труда в растениеводстве в ооо «рыбно-слободская продовольственная корпорация»

- •Изучение состояния молоди рыб куйбышевского водохранилища как механизма оценки возможной продуктивности водоема

- •Пути повышения экономической эффективности производства продукции скотоводства в ооо «Агрофирма Северный» Арского района рт

- •Пути повышения рентабельности производства в молочном скотоводстве в обществе с ограниченной ответственностью «серп и молот» высокогорского района республики татарстан

- •Пути повышения производительности труда в растениеводстве в ооо «схп «камско-устьинское» камско-устьинского района рт

- •Технология безразборного восстановления изношенных поверхностей узлов трения машин и механизмов

- •Пути повышения эффективности производства продукции скотоводства в ооо «труд» балтасинского района рт

- •Исследование процесса разрушения структурных элементов зерна гречихи на предмет определения средней силы удара

- •Пути совершенствования использования социально – психологических методов менеджмента в ооо аф «зай» заинского района рт

- •Применение дистанционного зондирования для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур (на примере нурлатского муниципального района республики татарстан)

- •Применение средств технической поддержки, обучение и консультирование информационно - консультационной службы в ооо «агрофирма мартен» сабинского района рт

- •Распределение зернового материала в вентиляторе броскового типа при его работе

- •Оптимизация методов определения свободных аминокислот для изучения биологической активности почв сельскохозяйственных угодий

- •Психологические аспекты информационно- консультационной деятельности кфх «шакирзянова д.Ф.» мамадышского района рт

- •Направление «Социология»

- •Миллениалы: особенности и поколения

- •Проблемы профессионально-трудовой мотивации и трудоустройства выпускников медицинских специальностей учреждений профессионального образования

- •Национализм в современной россии

- •Туризм: институциональные характеристики и тенденции развития

- •Исследование сферы образования в городе набережные челны

- •Социальная интеграция детей с ментальной инвалидностью в республике татарстан

- •Изучение проблемы обеспечения жильем молодых семей в городе лениногорске

- •Формирование образовательной инфраструктуры слабовидящих и незрячих граждан в контексте реализации долгосрочной целевой программы республики татарстан «доступная среда»

- •Специфика выражения молодежных гендерных проблем на женских и мужских интернет-форумах

- •Направление «Спорт и здоровый образ жизни»

- •Отношение студентов-спортсменов к интеграции спортивной подготовки и научно-образовательного процесса

- •«Сыграй свою роль»

- •Тенденции развития олимпийского бокса

- •Мотивационные составляющие спортивной деятельности у пауэрлифтеров

- •Совершенствование методики специальной физической подготовки фигуристов 7-8 лет

- •Уровень специальной физической подготовленности фигуристов утг-1 контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента (сентябрь 2012 г.)

- •Уровень специальной физической подготовленности фигуристов утг-1 контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента

- •Уровень специальной физической подготовленности фигуристов утг-1 контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента на начало уч. Года (сентябрь 2013 г.)

- •Выводы:

- •Особенности профессиональной подготовки судей к проведению спортивного соревнования (на примере бадминтона)

- •Методика развития скоростно-силовой подготовки в борьбе на поясах

- •План интегрированного тренировочного процесса в паркуре

- •Эффективность использования методики «активное переключение» в коррекции психомоторики детей среднего школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости

- •Направление «Физика»

- •Кротовые норы с цилиндрической симметрией в шестимерной теории калуцы-клейна

- •Поиск переменных в окрестности звезд v523 cas и v520 cyg

- •Термодинамические свойства квазипериодических структур

- •Исследование протегрина pg-1 в водной среде методом спектроскопии ямр

- •Гидроизоляционные составы проникающего действия

- •Образование комплека полипептидного гормона с моделью биологической мембраны по данным спектроскопии ямр

- •Исследование циклических производных пиридоксина методом динамического ядерного магнитного резонанса

- •Направление «Филология»

- •Ә.Еники әсәрләренең рус теленә тәрҗемәләрендә милли-мәдәни колоритның бирелеше реалии в произведениях а.Еники и способы их перевода на русский язык

- •Татар фольклорында һәм әдәбиятында күке образы

- •Миңнуллин шигырьләрендә кабатлаулар

- •Удмурт һәм татар халкының календарь йолаларындагы уртаклыклар

- •«Студенты на страже правописания (на примере вывесок вахитовского района)»

- •Визуальная поэзия в аспекте изобразительно-вербальных средств

- •Особенности просторечной грамматики американского варианта английского языка

- •Проблема лексикографического описания понятия "святой" в межкультурном аспекте

- •Лексико-семантические средства создания портретных характеристик дмитрия карамазова по роману ф.М. Достоевского «братья карамазовы»

- •Организационно-педагогические условия реализации проектов дистанционного обучения иностранных студентов

- •Композиция и ее роль в раскрытии идейного замысла романа дорис лессинг «золотая тетрадь»

- •Креолизованный текст как лингвокультурный феномен: структурно-семантический и прагматический аспекты

- •Лексико-семантический и функциональный анализ шахматного дискурса

- •Лексические трансформации в произведении «тапшырылмаган хатлар» а.Кутуя и его переводе на русский язык

- •Топонимы в современной поэзии

- •Проблемы машинного перевода с татарского языка на русский и с русского языка на татарский (на примере программы «divar»)

- •I. Ошибки, связанные с недостаточным количеством слов в базовом словаре программы:

- •II. Морфологические ошибки:

- •3) Числительных

- •4) Глаголов:

- •III. Синтаксические ошибки.

- •Перевод с русского языка на татарский

- •Ошибки в переводе слов

- •II. Ошибки в переводе предложений/словосочетаний.

- •Языковое сознание автора и специфика его объективации в художественном дискурсе (на материале романа татьяны толстой «кысь»)

- •А.С.Пушкинның “Сказка о золотом петушке” әкияте тәрҗемәләрендә лексик узенчәлекләр

- •Структура университетской газеты (на материале газеты «Казанский университет»)

- •Эмпоронимы г. Елабуги в структурно-семантическом и функциональном аспектах

- •Лексико-семантическая группа «орнитонимы»: на материале категории сравненИй татарского языка

- •Направление «Философия»

- •Современная концепция антропоцентризма или антропный космологический принцип

- •Философия предпринимательства

- •Морально-нравственный компонент в системе средств предупреждения коррупции

- •Вера в жизни человека

- •Эвристическая значимость идеи о биполярности человека

- •Радикализация принципа историзма: от классики к неклассической философии

- •Историзация субъекта как процесс его истеризации

- •Развитие институтов гражданского общества как форма деконструкции идеологии коррупции

- •За кулисами картезианского театра. Концепция самости д. Деннета.

- •Философия и право, до и после

- •Направление «Химия»

- •Показатели компонентных составов безалкогольных и спиртных напитков на здоровье человека

- •Экологически безопасный метод синтеза бисфенольного стабилизатора для полиэтилена с использованием предшественников формальдегида

- •Оценка антиоксидантных свойств вин методом хронокулонометрии

- •Микрофотометр отражения для определения приоритетных экотоксикантов

- •Разработка новых экологичных полимерных древесно - наполненных материалов для городского хозяйства

- •Анализ спиртовых настоек

- •Синтез и свойства композиционных материалов на основе полибутилентерефталата

- •Исследование полимер-олигомерных комплексов в качестве защитных покрытий

- •Направление «Экология»

- •Научно-методические основы медико-биологического мониторинга безопасности человека

- •Использование генетических подходов в оценке экологического состояния водоемов г. Казани

- •Химическая коррозия стеклобоя и отходов стеклянной тары как фактор негативного влияния на окружающую среду

- •Пути совершенствования системы обращения с отходами в республике татарстан

- •Оценка риска здоровью населения г. Казани от употребления водопроводной воды

- •Лазерное сканирование почвенной эрозии

- •Cхема утилизации твердых отходов гипермаркета

- •Экотоксикологическая характеристика донных отложений в районе интенсивной нефтедобычи

- •Адаптация и этапы синантропизации кряквы (Anas platyrhynchos) в условиях города казани

- •Контроль запыленности цехов.

- •Антибиотики как фактор загрязнения экологических компонентов окружающей среды

- •Альтернативные источники энергии: будущее начинается сегодня

- •Направление «Экономика»

- •Финансовые аспекты вступления российской федерации во всемирную торговую организацию

- •Анализ конкурентоспособности розничных торговых предприятий

- •Проект литературного кафе на 40 мест

- •Совершенствование воспроизводственной функции общего благосостояния в системе национального накопления

- •Проблема интеграции математической и гуманитраной компонент в современном экономическом знании

- •Организация кафе быстрого питания

- •Личное страхование: проблемы и перспективы его развития в условиях вступления россии во всемирную торговую организацию (вто)

- •Оценка социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства

- •Линейные разностные уравнения, как инструмент построения математических моделей социально-экономических задач

- •Заключение

- •Динамика и проблемы развития регионов севера российской федерации

- •Экономические последствия вступления украины в ес

- •Пути повышения рентабельности производства в молочном скотоводстве в обществе с ограниченной ответственностью «серп и молот» высокогорского района республики татарстан

- •Анализ зарубежного опыта государственного регулирования инновационной деятельности

- •Роль межрайонной ифнс россии № 3 по рт в системе государственного финансового контроля

- •Кредитование малого и среднего бизнеса: основные практические аспекты, оценка текущего состояния и перспективы развития

- •Проблемы учета лизинга и аренды транспортных средств

- •Оценка состояния государственного внутреннего долга рф

- •Направление «Энергетика»

- •Энергосберегающие технологии в системах освещения

- •Высотный ветрогенератор

- •Разработка автоматизированного комплекса мониторинга и управления системой оборотного охлаждения тепловых электрических станций

- •Проблемы комплексной модернизации систем теплоснабжения

- •Ресурсосберегающие системы водоподготовки на основе баромембранных технологий на тэс

- •Оценка перспективы использования углистых сланцев татарстана в качестве альтернативного энергетического топлива

- •Ресурсосберегающая технология очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов шламом химводоочитски тэс

- •Направление «Юридические науки»

- •Ответственность государства и его органов за вред, причиненный сторонам трудового договора при осуществлении правосудия

- •Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проводимая органами прокуратуры республики татарстан: актуальные проблемы и пути решения

- •Деятельность уполномоченного по правам человека по защите прав и свобод человека (опыт республики татарстан)

- •Проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в республике татарстан

- •Проблемы понимания сущности административного процесса и его правовое регулирование в российской федерации

- •Правовое поведение в структуре правовой реальности

- •Проблемы внедрения процедуры семейной медиации

- •Категория правопонимания в системе социально-гуманитарного знания

- •Реализация принципа справедливости при освобождении виновного от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

- •Некоторые особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должника

Визуальная поэзия в аспекте изобразительно-вербальных средств

Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, до сих пор не было дано точного определения термина «визуальная поэзия»; во-вторых, технологии, принципы и методы создания визуальных поэтических произведений с лингвистической точки зрения остаются малоизученными; и, в-третьих, изучение структуры и анализ текстов становится необходимым для определения лингвистически обоснованных способов создания произведений такого жанра.

Мы придерживаемся мнения Е.В.Степанова в том, что визуальная поэзия – литературно-художественный жанр, выполняющий высокие эстетические функции и объединяющий графические и вербальные возможности дискурса.

Визуальная поэзия интересует многих исследователей. Так, например, историю возникновения, преобразования и развитие подробно рассматривает в своей статье Татьяна Назаренко, Сергей Бирюков и Юрий Гик. Многие исследователи выделяют свои классификации визуальных поэтических текстов на основе тех или иных признаков. Так, М.С.Асылбекова главным критерием считает визуальный принцип, Ю.Л.Гик делит визуальные тексты на основе наличия вербальных компонентов в произведении и их расположение на бумаге, К.А.Слуцкая рассматривает жанр, поделив его на 2 группы: вербальные и невербальные признаки.

Визуальная поэзия имеет длительную историю. Так, первые тексты датируемы 1700 г. до Рождества Христова. Появление на Руси связывают с христианизацией и импортом византийской религиозной литературы. Первым российским визуальным поэтом считают Симеона Полоцкого. Активно жанр развивался в первой трети XX века, что связано с течениями футуризма и конструктивизма. С течением времени жанр усложнялся, каждый автор привносил в свои произведения что-то новое, например, создание «железобетонных» поэм Василия Каменского.

На основе уже упомянутых классификаций мы выработали свою, в основе которой лежат языковые средства. Мы рассматриваем визуальную поэзию с точки зрения фонетических, лексико-синтаксических, графических средств.

Одним из приемов фонетического уровня, применяемого в текстах визуальной поэзии, мы можем назвать звукопись, использование которой создает определенную мелодию стихотворения, его рисунок. Например, в стихотворении «Сон» А.Мельника:

Во сне весне

Слагал сонет.

Весны во сне

Искрился свет...

Звуки, перекликаясь друг с другом, создают особую мелодию. За счет повторения гласных и согласных С и Н перед нами возникает картина фантастического сна, наполненного светом.

Стилистический прием аллитерации также используется в текстах визуальной поэзии. При помощи использования согласных звуков усиливается выразительность художественной речи. К примеру, стихотворения А.Вознесенского «Раскладное зеркальце»:

Небьющееся зеркальце,

о чём твой телекс, зеркальце?

А разобьётся зеркальце,

то разобьётся жизнь

Обыгрывание звуков [р], [з], [ц], [б] придает стихотворению энергичный характер, они создают эффект разбившегося зеркальца, которое соотнесено с жизнью, судьбой человека, таким образом являясь смысловым центром стихотворения.

Также можно выделить использование таких приемов как ассонанс, интонация, рифма, с помощью которых мы можем наблюдать фонетический рисунок произведения, услышать его мелодию и лучше понять смысл.

Среди лексико-синтаксических приемов следует обратить внимание на анафору. Так, например, в фигурном стихотворении Бориса Гринберга «Текст (декламационный вариант)» лексическая разливная анафора суггестивна (от лат. suggestio-внушение). Местоимение «я» повторяется 16 раз, ровно столько, сколько строк в стихотворении. Но, безусловно, главной анафорической единицей здесь является предложение «я люблю тебя», которое эксплицитно выражает главную мысль текста.

Я Я люблю Я люблю тебя Я люблю тебя ласкать Я люблю тебя ласкать всю Я люблю тебя ласкать всю ночь…

Следует также выделить акростих, в котором складывающиеся из вертикального ряда букв слова могут либо являться мыслью, не имеющей прямого отношения к смыслу горизонтального текста, либо указывать на автора или адресата произведения и, наконец, служить смысловым дополнением к тексту. Примером может являться стихотворение Н.Гумилева к А.Ахматовой:

Ангел лёг у края небосклона,

Наклоняясь, удивлялся безднам.

Новый мир был тёмным и беззвёздным.

Ад молчал. Не слышалось ни стона.

Прием парцелляции придает речи интонационную экспрессию путем ее отрывистого произнесения. Членение фраз повышает число значимых элементов в тексте посредством оформления их в отдельные предложения.

Образцом может служить стихотворение Д.Хармса «А вы знаете, что?»:

А вы знаете, что У?

А вы знаете, что ПА?

А вы знаете, что ПЫ?

Что у папы моего

Было сорок сыновей?

Другие средства лексико-синтаксического уровня (лексический повтор, эпифора, градация, хиазм и др.) в поэтических тестах играют важную роль в строфической организации поэтического текста, в его тематической, ритмико-интонационной и синтаксической целостности.

Одним из сегментов визуальности в структуре литературно-художественного произведения представляется графика. В современной поэзии широкое распространение получили фигурные стихи (графические стихи, каллиграмма, стихографика), слова которых образуют рисунок, родоначальником жанра считают Г.Аполлинера.

На графическом уровне мы можем также выделить палиндром, иначе перевертень, это тексты, которые читаются одинаково как от начала к концу, так и от конца к началу, образуя, таким образом, некое зеркальное отражение. Необходимо заметить, что в палиндромах поэты часто используют окказионализмы. Например, стихотворение Б.Гольдштейна:

Сел в озере березов лес,

сел лес,

нося сон...

Мир берест серебрим,

мир зрим

обуло грезой озер голубо.

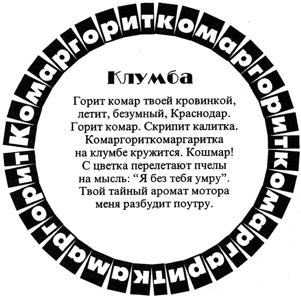

Можно также отметить кругомет, в котором, по словам А.Вознесенского, одно слово, как шестеренка, цепляет другое и, прокрутив несколько букв или слогов, само цепляется за него и прокручивается дальше. Например, его стихотворение «Клумба»:

Эти, казалось бы, незначительные детали свидания пьяняще кружат голову лирическому герою, они как вихрь возникают в его голове и оставляют следы переживаний и страданий в сознании героя. Поэтому в тексте возникает круговая метафора – «комаргоритко…маргаритка».

На графическом уровне также выделяют движущиеся стихи, стихотворения-лабиринты, фигурные стихи и др.

Таким образом, мы можем говорить о том, что визуальная поэзия – это отдельный жанр, которому присущ свой набор выразительных средств, проявляющихся на уровнях фонетики и лексики, синтаксического строения и способов графического выражения. Связанный со стремлением к чему-то новому данный вид поэзии особое развитие получил в XX веке и развивается до сих пор.

Кривошейкина К.Н.

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»