- •Глава 1

- •§ 1. Основные понятия, определения и классификация систем автоматики

- •§ 2. Классификация элементов систем автоматического управления

- •§ 3. Принципы схемного отображения технологических объектов, процессов и систем управления

- •Глава 2 воспринимающие элементы систем автоматики

- •§ 4. Воспринимающие элементы перемещений

- •§ 5. Датчики усилий

- •§ 6. Датчики частоты вращения

- •§ 7. Датчики углов поворота

- •§ 8. Воспринимающие элементы температур

- •§ 9. Воспринимающие элементы давления

- •§ 10. Воспринимающие элементы расхода и уровня

- •Глава 3

- •§ 12. Усилительные элементы

- •§ 13. Вычислительные и логические элементы

- •§ 14. Исполнительные устройства с электродвигателями

- •§ 15. Исполнительные механизмы с электромагнитными

- •§ 16. Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы

- •§ 17. Регулирующие органы и их характеристики

- •Глава 4 системы автоматического контроля

- •§ 18. Основные понятия об измерениях и средствах измерений

- •§ 19. Структура и назначение систем контроля

- •§ 20. Измерительные схемы и вторичные приборы

- •§ 21. Преобразование сигналов и системы передачи показаний на расстояние

- •§ 22. Автоматический учет сырья

- •§ 23. Автоматический контроль линейных размеров

- •§ 24. Автоматический контроль качества поверхности

- •§ 25. Автоматический контроль температуры

- •3. Приборы для измерения температуры табл

- •§ 26. Автоматический контроль уровня

- •§ 27. Автоматический контроль влажности

- •§ 28. Автоматический контроль расхода и давления

- •§ 29. Автоматический контроль работы оборудования

- •§ 30. Информационно-измерительные системы

- •Глава 5

- •§ 32. Структурные схемы и их преобразование

- •§ 33. Классификация звеньев по динамическим свойствам

- •§ 34. Характеристики автоматических систем управления

- •§ 35. Инженерные методы расчета и выбора регуляторов

- •§ 36. Элементы построения оптимальных систем управления

- •Глава 6

- •§ 37. Основные понятия и определения

- •§ 38. Основные формализованные языки описания логических систем управления

- •§ 39. Синтез однотактных систем логического управления

- •6. Таблица состояний

- •Глава 7

- •§ 41.ГПреимущества автоматизированных производств

- •§ 42. Оптимизационная математическая модель производства

- •§ 43. Производительность автоматизированного оборудования деревообрабатывающих производств

- •§ 44. Влияние надежности на эффективность автоматизации деревообрабатывающих производств

- •Глава 8

- •§ 45. Характеристика производственных процессов и производств

- •§ 48. Регулирование потока и запаса материала

- •§ 49. Технологические основы управления дискретными производственными процессами

- •Глава 9

- •§ 50. Взаимосвязь параметров при механической обработке древесины

- •§ 51. Системы автоматического управления режимами обработки деталей

- •§ 52. Системы автоматической стабилизации частоты вращения исполнительных двигателей

- •§ 53. Особенности динамики систем стабилизации частоты вращения (режимов обработки)

- •§ 54. Оптимизация динамических свойств автоматических систем управления

- •Глава 10

- •§ 55. Типовые блокировочные связи в системах управления

- •7. Основные виды межузловых связей

- •§ 56. Системы управления станками пиления древесины

- •§ 57. Системы управления станками строгальной и фрезерной групп

- •§ 58. Системы управления шипорезными, сверлильными, долбежными и лущильными станками

- •§ 59. Системы управления автоматами на базе механических программоносителей

- •§ 60. Системы программного управления

- •§ 61. Самонастраивающиеся системы управления

- •§ 62. Микропроцессоры и микроэвм в системах управления

- •9. Символьное обозначение команд

- •§ 63. Основные сведения о манипуляторах, роботах и системах управления ими

- •Глава 11

- •§ 64. Классификация станочных линий

- •§ 65. Структура автоматических линий

- •§ 66. Эффективность функционирования автоматических

- •§ 67. Линии раскроя плит

- •§ 68. Линии облицовывания плит

- •§ 69. Линии брусковых деталей

- •§ 70. Линии повторной обработки щитовых деталей

- •§ 71. Линии отделки

- •§ 72. Линии сортировки

- •Глава 12

- •§ 73. Управление загрузчиками автоматических

- •§ 74. Схемы управления разгрузчиками автоматических линий

- •§ 75. Транспортно-ориентирующие устройства автоматических линий и системы управления ими

- •§ 76. Устройства автоматического позиционирования

- •Глава 13

- •§ 77. Характеристика складов деталей и комплектующих изделий

- •§ 78. Системы управления складами

- •§ 79. Автоматизация транспортных работ

- •Глава 14

- •§ 80. Управление процессами сушки в лесосушильных камерах

- •§ 81. Управление процессом сушки в конвейерных сушилках

- •§ 82. Управление процессом сушки в барабанных сушилках

- •§ 83. Управление режимом горячего прессования

- •§ 84. Управление процессами пропарки древесины

§ 9. Воспринимающие элементы давления

Давление вызывают движущиеся молекулы газа или жидкости. Давление — число единиц силы, действующей на единицу площади.

В системе СИ за единицу давления, называемую «Паскаль» (Па), принято давление, которое оказывает сила в 1 Н, действующая на поверхность в 1 м2.

В технике часто применяют «внесистемные» единицы, такие, как техническая атмосфера (кгс/см2), миллиметры ртутного столба, определяемые при температуре в градусах Цельсия и нормальном ускорении и др.

При измерении различают абсолютное, избыточное давление и вакуум. Абсолютное давление (Ра) отсч.итывается от абсолютного нуля (абсолютное разрежение), избыточное (Ри) — от атмосферного давления (Рат). Вакуум измеряют аналогично.

![]()

Устройства, предназначенные для измерения давления, можно разделить на две группы.

Устройства с упругими воспринимающими элементами1

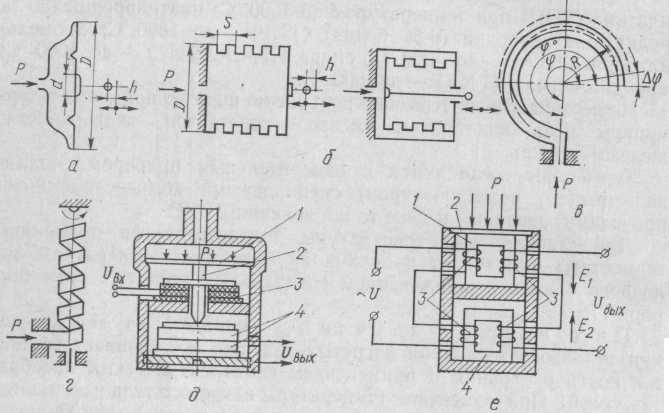

(рис. 18, а—г). Измерение давления производится упругими воспринимающими элементами (рис. 18), к которым относят: мембраны (см. рис. 18, а), сильфоны (см. рис. 18, б), трубчатые или геликоидальные пружины (см. рис. 18, в, г).

Нис. 18. Воспринимающие элементы давления:

а — мембраны; б — сильфоны; в — трубчатые пружины; г — геликоидальные пружины;

д — пьезодатчик; е — магнитно-стрикционный датчик

Перемещение центра мембраны или свободного сильфона, а также угол раскручивания свободного конца трубчатой пружины зависят от изменения давления АР, что можно выразить уравнением h = КU Р, где КU — коэффициент усиления мембраны или сильфона или трубчатой пружины.

Деформация упругих элементов преобразуется в измерительный сигнал с помощью преобразователя (емкостного, тензометриче-ского, индуктивного, реостатного и др.).

Устройства с воспринимающими элементами, изменяющими физические свойства под действием давления (рис. 18, д, е). К ним относят устройства, преобразователи которых имеют принцип действия: пьезоэлектрический, магнитно-стрикционный, ионизационный и др.

В данной группе устройств давление может непосредственно воздействовать на воспринимающий элемент, изменяя его свойства. Большинство устройств имеют мембраны, опирающиеся на чувствительный элемент (см. рис. 18, д). Давление от мембраны 1 передается с помощью стержня 2 на два измерительных пьезоэлемента 4.

Одновременно стержень 2 опирается на модулирующий пьезоэле-мент 3. Электроды пьезоэлемента подсоединены к сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц. Выход устройства подсоединяется к прибору. При действии переменного напряжения пьезоэлемент 3 подвергается деформации растяжения и сжатия, под действием усилия, оказываемого мембраной / на измерительные пьезоэле-менты 4.

На рис. 18, е представлена схема компенсационного устройства с магнитно-стрикционным преобразователем. Сердечник 1 является чувствительным элементом, выполненным из никель-цинкового феррита. Мембрана 2 передает давление сердечнику, у которого меняется магнитная проницаемость, а следовательно, и ЭДС Е1. Сердечник 4 и обмотки 3 создают компенсационную ЭДС Е2- Схема включения дифференциальная. Напряжение Uвых = f (E2—E1, но Е2—Е1 = f ( Р), тогда Uвых = f ( Р).