- •Глава 1

- •§ 1. Основные понятия, определения и классификация систем автоматики

- •§ 2. Классификация элементов систем автоматического управления

- •§ 3. Принципы схемного отображения технологических объектов, процессов и систем управления

- •Глава 2 воспринимающие элементы систем автоматики

- •§ 4. Воспринимающие элементы перемещений

- •§ 5. Датчики усилий

- •§ 6. Датчики частоты вращения

- •§ 7. Датчики углов поворота

- •§ 8. Воспринимающие элементы температур

- •§ 9. Воспринимающие элементы давления

- •§ 10. Воспринимающие элементы расхода и уровня

- •Глава 3

- •§ 12. Усилительные элементы

- •§ 13. Вычислительные и логические элементы

- •§ 14. Исполнительные устройства с электродвигателями

- •§ 15. Исполнительные механизмы с электромагнитными

- •§ 16. Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы

- •§ 17. Регулирующие органы и их характеристики

- •Глава 4 системы автоматического контроля

- •§ 18. Основные понятия об измерениях и средствах измерений

- •§ 19. Структура и назначение систем контроля

- •§ 20. Измерительные схемы и вторичные приборы

- •§ 21. Преобразование сигналов и системы передачи показаний на расстояние

- •§ 22. Автоматический учет сырья

- •§ 23. Автоматический контроль линейных размеров

- •§ 24. Автоматический контроль качества поверхности

- •§ 25. Автоматический контроль температуры

- •3. Приборы для измерения температуры табл

- •§ 26. Автоматический контроль уровня

- •§ 27. Автоматический контроль влажности

- •§ 28. Автоматический контроль расхода и давления

- •§ 29. Автоматический контроль работы оборудования

- •§ 30. Информационно-измерительные системы

- •Глава 5

- •§ 32. Структурные схемы и их преобразование

- •§ 33. Классификация звеньев по динамическим свойствам

- •§ 34. Характеристики автоматических систем управления

- •§ 35. Инженерные методы расчета и выбора регуляторов

- •§ 36. Элементы построения оптимальных систем управления

- •Глава 6

- •§ 37. Основные понятия и определения

- •§ 38. Основные формализованные языки описания логических систем управления

- •§ 39. Синтез однотактных систем логического управления

- •6. Таблица состояний

- •Глава 7

- •§ 41.ГПреимущества автоматизированных производств

- •§ 42. Оптимизационная математическая модель производства

- •§ 43. Производительность автоматизированного оборудования деревообрабатывающих производств

- •§ 44. Влияние надежности на эффективность автоматизации деревообрабатывающих производств

- •Глава 8

- •§ 45. Характеристика производственных процессов и производств

- •§ 48. Регулирование потока и запаса материала

- •§ 49. Технологические основы управления дискретными производственными процессами

- •Глава 9

- •§ 50. Взаимосвязь параметров при механической обработке древесины

- •§ 51. Системы автоматического управления режимами обработки деталей

- •§ 52. Системы автоматической стабилизации частоты вращения исполнительных двигателей

- •§ 53. Особенности динамики систем стабилизации частоты вращения (режимов обработки)

- •§ 54. Оптимизация динамических свойств автоматических систем управления

- •Глава 10

- •§ 55. Типовые блокировочные связи в системах управления

- •7. Основные виды межузловых связей

- •§ 56. Системы управления станками пиления древесины

- •§ 57. Системы управления станками строгальной и фрезерной групп

- •§ 58. Системы управления шипорезными, сверлильными, долбежными и лущильными станками

- •§ 59. Системы управления автоматами на базе механических программоносителей

- •§ 60. Системы программного управления

- •§ 61. Самонастраивающиеся системы управления

- •§ 62. Микропроцессоры и микроэвм в системах управления

- •9. Символьное обозначение команд

- •§ 63. Основные сведения о манипуляторах, роботах и системах управления ими

- •Глава 11

- •§ 64. Классификация станочных линий

- •§ 65. Структура автоматических линий

- •§ 66. Эффективность функционирования автоматических

- •§ 67. Линии раскроя плит

- •§ 68. Линии облицовывания плит

- •§ 69. Линии брусковых деталей

- •§ 70. Линии повторной обработки щитовых деталей

- •§ 71. Линии отделки

- •§ 72. Линии сортировки

- •Глава 12

- •§ 73. Управление загрузчиками автоматических

- •§ 74. Схемы управления разгрузчиками автоматических линий

- •§ 75. Транспортно-ориентирующие устройства автоматических линий и системы управления ими

- •§ 76. Устройства автоматического позиционирования

- •Глава 13

- •§ 77. Характеристика складов деталей и комплектующих изделий

- •§ 78. Системы управления складами

- •§ 79. Автоматизация транспортных работ

- •Глава 14

- •§ 80. Управление процессами сушки в лесосушильных камерах

- •§ 81. Управление процессом сушки в конвейерных сушилках

- •§ 82. Управление процессом сушки в барабанных сушилках

- •§ 83. Управление режимом горячего прессования

- •§ 84. Управление процессами пропарки древесины

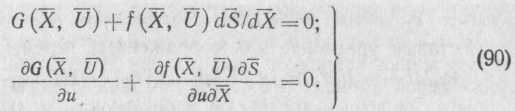

§ 53. Особенности динамики систем стабилизации частоты вращения (режимов обработки)

![]()

Для механизмов деревообработки, приводы которых работают в режиме стабилизации частоты вращения, мощности резания, постоянства массы дозируемого материала и других регулируемых параметров, характерен скачкообразный рост или сброс нагрузки.

Предположим, что изменения задания невелики и систему можно считать линейной в области возможных отклонений переменных от установившегося предшествующего режима. При рассмотрении переходных процессов полагаем возмущающие воздействия равными нулю (Мс = 0).

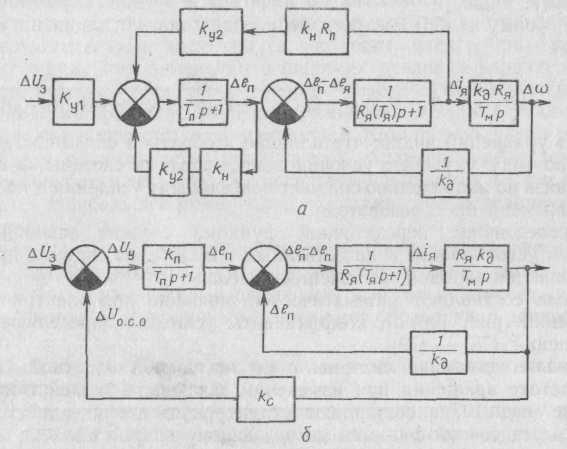

Рис. 109. Структурные схемы систем П—Д с обратной связью:

а — по напряжению; б — по частоте вращения

На основании принципиальной схемы (см. рис. 107, а) составим структурную схему системы (рис. 109, а) без учета обратной связи по току.

При математическом описании системы уравнения записываем в приращениях:

Двигатель

представляется состоящим из двух

звеньев:

Двигатель

представляется состоящим из двух

звеньев:

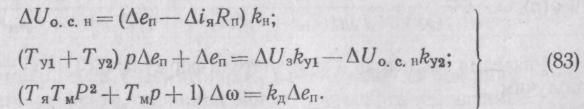

![]() Из

уравнений (83) получим

Из

уравнений (83) получим

где Ту1 = Ly/Ry1; Ту2 = Ly2/Ry2 — постоянные времени обмоток ОУ1 и ОУ2; ky1= eп/( iy1—Ry1); ky2= eп/( iy2— Ry2); kн = = Uосн/ Uп— коэффициенты; усиления обмоток 0У1, ОУ2 и обратной связи по напряжению.

Из уравнений (84), (85) находим дифференциальное уравнение системы

Из уравнения видно, что коэффициент при первой производной уменьшается при увеличении kc. Следовательно, отрицательная обратная связь ухудшает условия демпфирования системы и при больших kc приводит к нарушению устойчивости.

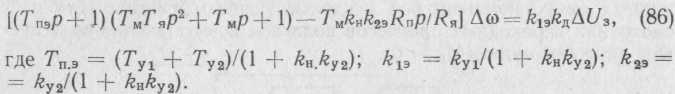

Из формулы (86) следует, что передаточная функция по управлению

![]()

Из уравнений видно, что наличие в обратной связи составляющей по току ухудшает условия демпфирования системы, а обратная связь по напряжению снижает коэффициент усиления и постоянную времени преобразователя.

Исследование передаточной функции служит основой для оценки устойчивости и качественных показателей системы при использовании методов, изложенных в главе 1.

Если составляют математическое описание при электрическом сложении (рис. 106, а), коэффициенты усиления определяются из уравнений (78) — (79).

Анализ динамики системы с отрицательной обратной связью по частоте вращения при изменении задающего воздействия. На основе рис. 107, в составляют структурную схему (рис. 109, б). Для передаточной функции по задающему воздействию

W3(p) = (p)/ U3(p).

Составим дифференциальное уравнение замкнутой системы

§ 54. Оптимизация динамических свойств автоматических систем управления

Постановка задачи и критерии оптимальности. При автоматизации производства в деревообработке приходится считаться с тем, что исполнительные элементы (в частности, электроприводы) работают в условиях изменения в широких пределах характеристик технологического процесса и внешних воздействий на систему управления, которые заранее непредсказуемы. В этих условиях система должна автоматически изменять и формировать закон управления для оптимального (наилучшего) управления объектом (режимом обработки деталей). Такие системы называются адаптивными. Наибольшее применение получили самонастраивающиеся системы.

Рассмотрим постановку задачи оптимального управления, критерии оптимальности и определение алгоритмов оптимизации управления динамическими системами, к которым относят, в частности, системы регулирования режимами обработки в деревообработке.

Объект

управления характеризуется вектором

состояния

![]() =(х1,

х2,

. . . , хn).

=(х1,

х2,

. . . , хn).

Составляющие вектора могут иметь различную природу и сущность: для двигателя — момент, мощность, частота вращения, угол поворота вала; для сушильного барабана — влажность, температура; для предприятия — отдельные показатели плана.

Передаточная

функция замкнутой системы из (87) будет![]() = (и1,

и2,

. . . , ит),

возмущающие

= (и1,

и2,

. . . , ит),

возмущающие

![]() = (z1,

z2,

z,

. . . , zk).

На

составляющие вектора состояния и

управляющие воздействия почти

всегда накладываются ограничения:

= (z1,

z2,

z,

. . . , zk).

На

составляющие вектора состояния и

управляющие воздействия почти

всегда накладываются ограничения:

Разделив

числитель и знаменатель формулы (88) на

(1 + kсkпkд),

получим![]()

u1 U1, u2 U2, . . . , um Um.

Изменение вектора управления U во времени или в пространстве координат называется алгоритмом управления.

Возмущающие воздействия, мешающие достижению цели управления, называют помехами.

Векторы , , связаны некоторой зависимостью. Мы будем рассматривать только объекты, в которых связь между векторами

может быть записана в виде системы дифференциальных уравнений: dxi/dt = fi(x1, х2, . . . , хn, u1, u2, . . . , um, z1, z2, . . . , zk),

где i= 1, 2, . . . , n.

В

векторной форме (![]() /dt

=

f

(

,

,

),

где

функции fi

определены

для любых

,

.

/dt

=

f

(

,

,

),

где

функции fi

определены

для любых

,

.

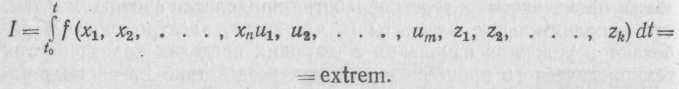

Цель управления состоит в нахождении алгоритма управления U, который доставляет экстремум функционала, например:

Каждому управлению U (t), заданному на отрезке t0 t tn и в области управления и U, будет соответствовать определенное численное значение I. Таким образом, из возможных (t) нужно найти такое, которое доставляло бы I экстремальное значение.

Рассмотренная задача в общем виде распадается на ряд частных задач, соответствующих различным критериям оптимальности (целям управления).

_3адача о максимальном быстродействии. Если f ( , , )=1, то

![]()

Критерий оптимальности I означает минимум времени перехода координат объекта из положения о в положение 1 при соответствующих ограничениях или без них. Задача синтеза системы по интегральным критериям качества переходных процессов. Если f ( , , )=х2, то

![]()

где х — отклонение координаты от установившегося значения.

Интегральный критерий качества переходных процессов характеризует минимум составляющей свободного движения системы и применяется для косвенной оценки переходного процесса в замкнутых системах управления. Он оценивается площадью, ограниченной кривой х2. Чем меньше площадь, тем быстрее затухает процесс.

Применение

обобщенного интегрального критерия I

позволяет получить

достаточно быстрые и плавные переходные

процессы:![]()

В этом критерии первый член оценивает отклонение х, а последующие члены — производные от х.

Задача может быть прямой и обратной. В первом случае при заданных весомых коэффициентах 1, 2, . . . , п-1 вычисляют I, во втором — выбирают параметры замкнутой системы, обеспечивающие I = min при заданных 1, 2, . . . , п-1.

Задача аналитического конструирования регулятора. Если

![]()

то критерий оптимальности

![]()

В этом случае находится закон изменения U (t), обеспечивающий I = min. Зная алгоритм (t) или (t), можно сконструировать регулятор, который бы его вырабатывал.

Задача ограничения энергетических показателей. Формулировка критерия" оптимальности: найти максимум функционала

![]()

Это равносильно определению максимального угла поворота вала двигателя = I1 при ограничении количества тепла, выделяющегося в якоре Q = I2.

Определение алгоритмов управления при рассмотренных критериях может быть выполнено с использованием классических методов вариационного исчисления для задач с открытыми областями изменения X и U (малые отклонения и от их установившихся значений); принципа максимума Понтрягина при замкнутых областях изменения X и U, когда координаты векторов и могут находиться на границах областей; динамического программирования Беллмана при замкнутых областях и сложных критериях, требующих применения для расчетов ЭВМ.

Синтез разомкнутых систем, оптимальных по быстродействию. Оптимальное управление по быстродействию в физическом смысле связано с балансом энергии в объекте. Мощность и работа связаны уравнением N = A/t; A=A3+An; t=A3/N + Aп/N,

где Аз — запасенная в объекте энергия; Ап — полезная работа.

Несоответствие запасенной энергии номинальному режиму вызывает изменение управляемых координат. С увеличением мощности процессы накопления энергии или вещества ускоряются. Таким образом, в процессе управления по быстродействию необходимо обеспечить достаточную мощность для покрытия несоответствия запасенной энергии или веществами требуемой полезной

работы. Эта задача решается соответствующим формированием алгоритма управления.

Для

нахождения оптимальных управлений по

быстродействию наиболее

широко применяют принцип максимума,

которой заключается

в следующем. Если

объект управления описывается

дифференциальным уравнением

в векторной форме (d

)/(dt)

=

f

(

,

),

на

уравнение наложено

ограничение | и

|

Umax,

и критерий быстродействия выражается

уравнением![]()

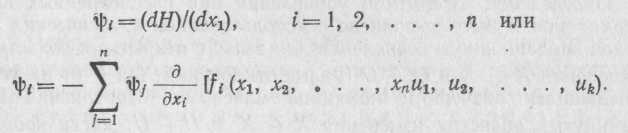

Необходимо определить вектор (f), который обеспечивает оптимальное время перехода объекта из состояния (t1) в состояние (t2). Предполагается, что f ( 1 ) определена для любых значений х Х, непрерывна и дифференцируема по всем переменным х1, х2, . . . , хп. Управление принадлежит области и U и классу кусочно-непрерывных функций с разрывами первого рода. Для решения этой задачи записывается функция Гамильтона

Приведем систему

к нормальному виду:

![]()

![]()

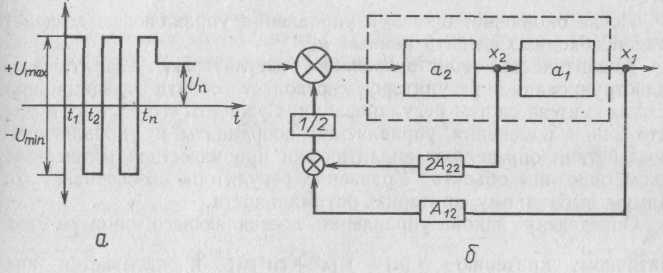

Управляющее воздействие скачкообразно изменяет значение от + Umax до Umax. Моменты изменения знака функции управления называют моментами переключения. При этом управлении обеспечивается минимальное время перехода.

Для полного определения вектора управления необходимо найти границы участков, по которым происходят переключения управления (± Umax) (рис. 110, а). Методы изложены в специальной литературе [1, 40].

Пример. Объект управления (двигатель постоянного тока, управляемый тиристорным преобразователем) описывается дифференциальным уравнением

![]()

Требуется перевести объект из состояния х = 0х = 0 при t = 0 в состояние х = хп х = 0 за минимальное время. На управляющее воздействие наложено ограничение | и | Umax . Электромеханическая постоянная времени Т1 = 0,5 с, электромагнитная постоянная времени Т2 = 0,3 с; k = 2,15; | и | Umax = 127; хп = 230 условных единиц.

Вспомогательные

переменные должны удовлетворять

следующей

системе дифференциальных уравнений:

a — график переключения: б — структурная схема

Составим уравнение для сопряженных переменных:

![]()

![]()

Найдем

решения для

![]() и

и

![]() :

:

![]()

Функция Гамильтона

![]()

![]()

Рассматривая

члены, зависящие от и,

и

значения

,

,

находим

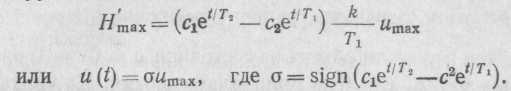

![]()

Критерий

оптимальности![]()

Функция при любых значениях с1 и с2 изменяет знак не более одного раза, а алгоритм оптимального управления состоит из двух интервалов управления

и (t) = tmax = ± Umax, где = ±1.

После окончания процесса управления управляющее воздействие необходимо сделать равным и3.

Аналитическое конструирование регуляторов. Аналитическое конструирование регуляторов позволяет обойти традиционные схемы синтеза систем регулирования. Сущность его состоит в том, что закон изменения управляемой координаты и управляющего воздействия определяют аналитически при известном математическом описании объекта. Уравнение регулятора обеспечивает минимум выбранному критерию оптимальности.

Определение

закона управления, доставляющего минимум

квадратичному

критерию

![]() и

называется аналитическим

конструированием регулятора. Стабилизация

систем относительно

положения равновесия с помощью законов

управления,

обеспечивающих этот минимум, называется

оптимальной

стабилизацией.

Обе

задачи можно решать методами

классического вариационного исчисления,

принципа максимума,

динамического программирования.

и

называется аналитическим

конструированием регулятора. Стабилизация

систем относительно

положения равновесия с помощью законов

управления,

обеспечивающих этот минимум, называется

оптимальной

стабилизацией.

Обе

задачи можно решать методами

классического вариационного исчисления,

принципа максимума,

динамического программирования.

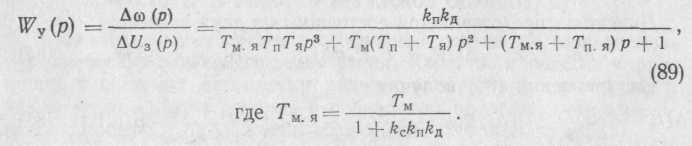

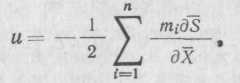

Из системы уравнений (90) следует закон управления

Пример. Объект описывается системой нормальных дифференциальных уравнений:

![]()

Рассмотрим применение метода динамического программирования для аналитического конструирования регулятора, который описывается системой уравнений Беллмана:

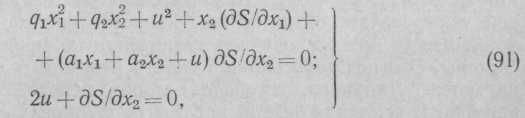

Требуется определить закон управления и = f (x1, x2). Составим функциональные управления Беллмана (90):

где а1, а2 — коэффициенты, определяемые параметрами объекта; q1, q2 — весомые коэффициенты квадратичного функционала.

Из

второго уравнения определится закон

управления:

![]()

Подставив (92) в первое уравнение системы (91), получим

![]()

Для

линейных объектов управления и

квадратичных критериев

оптимальности функция S

представляет положительно-определенную

квадратичную форму:

S=![]() с

частными производными:

с

частными производными:

![]()

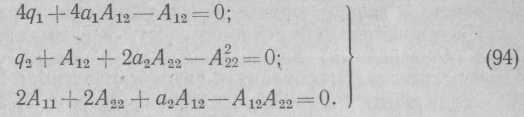

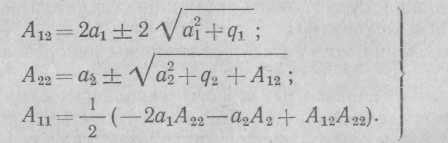

Решив систему уравнений (94), определим:

Подставив в (93) значения dS/dxi и приравняв нулю члены при одинаковых степенях х1 и х2, составим систему алгебраических уравнений для определения А11, А12, А22:

Из возможных значений А12А22А11 выбирают положительные, так как функция S должна быть положительно-определённой при устойчивом решении.

Закон управления

(рис. 110,б):![]()