- •Глава 1

- •§ 1. Основные понятия, определения и классификация систем автоматики

- •§ 2. Классификация элементов систем автоматического управления

- •§ 3. Принципы схемного отображения технологических объектов, процессов и систем управления

- •Глава 2 воспринимающие элементы систем автоматики

- •§ 4. Воспринимающие элементы перемещений

- •§ 5. Датчики усилий

- •§ 6. Датчики частоты вращения

- •§ 7. Датчики углов поворота

- •§ 8. Воспринимающие элементы температур

- •§ 9. Воспринимающие элементы давления

- •§ 10. Воспринимающие элементы расхода и уровня

- •Глава 3

- •§ 12. Усилительные элементы

- •§ 13. Вычислительные и логические элементы

- •§ 14. Исполнительные устройства с электродвигателями

- •§ 15. Исполнительные механизмы с электромагнитными

- •§ 16. Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы

- •§ 17. Регулирующие органы и их характеристики

- •Глава 4 системы автоматического контроля

- •§ 18. Основные понятия об измерениях и средствах измерений

- •§ 19. Структура и назначение систем контроля

- •§ 20. Измерительные схемы и вторичные приборы

- •§ 21. Преобразование сигналов и системы передачи показаний на расстояние

- •§ 22. Автоматический учет сырья

- •§ 23. Автоматический контроль линейных размеров

- •§ 24. Автоматический контроль качества поверхности

- •§ 25. Автоматический контроль температуры

- •3. Приборы для измерения температуры табл

- •§ 26. Автоматический контроль уровня

- •§ 27. Автоматический контроль влажности

- •§ 28. Автоматический контроль расхода и давления

- •§ 29. Автоматический контроль работы оборудования

- •§ 30. Информационно-измерительные системы

- •Глава 5

- •§ 32. Структурные схемы и их преобразование

- •§ 33. Классификация звеньев по динамическим свойствам

- •§ 34. Характеристики автоматических систем управления

- •§ 35. Инженерные методы расчета и выбора регуляторов

- •§ 36. Элементы построения оптимальных систем управления

- •Глава 6

- •§ 37. Основные понятия и определения

- •§ 38. Основные формализованные языки описания логических систем управления

- •§ 39. Синтез однотактных систем логического управления

- •6. Таблица состояний

- •Глава 7

- •§ 41.ГПреимущества автоматизированных производств

- •§ 42. Оптимизационная математическая модель производства

- •§ 43. Производительность автоматизированного оборудования деревообрабатывающих производств

- •§ 44. Влияние надежности на эффективность автоматизации деревообрабатывающих производств

- •Глава 8

- •§ 45. Характеристика производственных процессов и производств

- •§ 48. Регулирование потока и запаса материала

- •§ 49. Технологические основы управления дискретными производственными процессами

- •Глава 9

- •§ 50. Взаимосвязь параметров при механической обработке древесины

- •§ 51. Системы автоматического управления режимами обработки деталей

- •§ 52. Системы автоматической стабилизации частоты вращения исполнительных двигателей

- •§ 53. Особенности динамики систем стабилизации частоты вращения (режимов обработки)

- •§ 54. Оптимизация динамических свойств автоматических систем управления

- •Глава 10

- •§ 55. Типовые блокировочные связи в системах управления

- •7. Основные виды межузловых связей

- •§ 56. Системы управления станками пиления древесины

- •§ 57. Системы управления станками строгальной и фрезерной групп

- •§ 58. Системы управления шипорезными, сверлильными, долбежными и лущильными станками

- •§ 59. Системы управления автоматами на базе механических программоносителей

- •§ 60. Системы программного управления

- •§ 61. Самонастраивающиеся системы управления

- •§ 62. Микропроцессоры и микроэвм в системах управления

- •9. Символьное обозначение команд

- •§ 63. Основные сведения о манипуляторах, роботах и системах управления ими

- •Глава 11

- •§ 64. Классификация станочных линий

- •§ 65. Структура автоматических линий

- •§ 66. Эффективность функционирования автоматических

- •§ 67. Линии раскроя плит

- •§ 68. Линии облицовывания плит

- •§ 69. Линии брусковых деталей

- •§ 70. Линии повторной обработки щитовых деталей

- •§ 71. Линии отделки

- •§ 72. Линии сортировки

- •Глава 12

- •§ 73. Управление загрузчиками автоматических

- •§ 74. Схемы управления разгрузчиками автоматических линий

- •§ 75. Транспортно-ориентирующие устройства автоматических линий и системы управления ими

- •§ 76. Устройства автоматического позиционирования

- •Глава 13

- •§ 77. Характеристика складов деталей и комплектующих изделий

- •§ 78. Системы управления складами

- •§ 79. Автоматизация транспортных работ

- •Глава 14

- •§ 80. Управление процессами сушки в лесосушильных камерах

- •§ 81. Управление процессом сушки в конвейерных сушилках

- •§ 82. Управление процессом сушки в барабанных сушилках

- •§ 83. Управление режимом горячего прессования

- •§ 84. Управление процессами пропарки древесины

§ 33. Классификация звеньев по динамическим свойствам

При решении задач анализа и синтеза автоматическую систему разбивают на отдельные части, математическая зависимость между входными и выходными величинами которых и временем описы вается дифференциальными уравнениями не выше второго порядка. Такие искусственно выделенные части автоматической системы на зывают элементарными динамическими звеньями. В отличие от элемента динамическое звено необя зательно является конструктивной или схемнозаконченной частью системы. Одному элементу (например, исполнительному механизму) могут соответствовать несколько динамических звеньев.

При представлении элементов системы в виде элементарных динамических звеньев не важен принцип построения элемента. Элементы различной физической природы могут быть представлены в виде одинаковых динамических звеньев, если их динамические свойства описываются одинаковыми дифференциальными уравнениями. Поэтому при решении задач анализа и синтеза автоматических систем многообразие элементов автоматики сводится к нескольким типовым элементарным динамическим звеньям.

Существуют 6 типовых элементарных динамических звеньев: усилительное, апериодическое, колебательное, интегрирующее, дифференцирующее и чистого запаздывания.

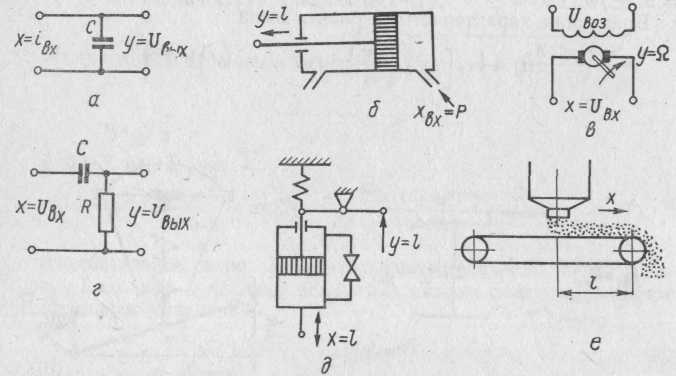

Усилительное звено. Это простейшее звено, которое образуется в случае передачи входного сигнала на выход без каких-либо замедлений или ускорений во времени, т. е. переходные процессы в звене отсутствуют. Примеры усилительных звеньев приведены на рис. 60, а—в.

Свойства этого элемента описываются уравнением у = Кх, где К — коэффициент усиления звена.

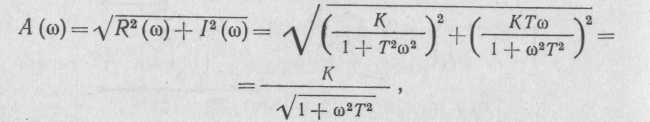

Рис. 60. Усилительные и апериодические звенья:

а — рычажная передача; б — зубчатая пара; в — усилитель; г — пассивный четырехполюсник; д — термопара; е — магнитный усилитель; ж — электродвигатель

Передаточная функция звена представляет собой постоянную величину W (р) = К.

Амплитудно-фазовая характеристика усилительного звена также равна постоянной величине W (j ) = К, при этом амплитудно-частотная характеристика А ( ) = К, а фазочастотная характеристика ( ) = 0. Графически АФХ изображается в виде точки на вещественной оси комплексной плоскости на расстоянии К от начала координат.

Апериодическое звено. Звено называется апериодическим, если его входная и выходная величины связаны между собой дифференциальным уравнением

T(dy)/dt + y = Kx.

Примеры апериодических звеньев приведены на рис. 60, г—ж. В операторной форме это уравнение может быть записано как

(Tp+1)Y(p) = KX(p),

тогда передаточная функция звена имеет вид

W(p) = K/(Tp+1).

Если на вход звена Подать ступенчатое воздействие, то временная характеристика будет иметь вид

![]()

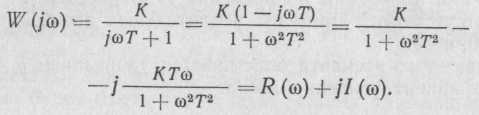

Заменив р на j , получим АФХ апериодического звена

При

Т1

= 2Т2

получают

вещественные и равные корни уравнения

![]() а

временная характеристика записывается

выражением

а

временная характеристика записывается

выражением

![]()

АЧХ апериодического

звена имеет вид

а ФЧХ этого звена

![]()

![]()

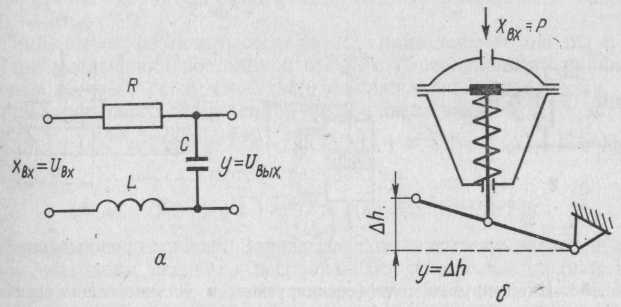

которое в операторном виде записывается как

Передаточная![]() функция

колебательного звена имеет вид

функция

колебательного звена имеет вид

![]()

где К — коэффициент усиления звена; Т1иТ2 — постоянные времени звена; при Т2 = 0 звена превращается в апериодическое.

Примеры некоторых колебательных звеньев приведены на рис. 61.

В

зависимости от соотношения между

постоянными времени Т1

и

Т2

корни

характеристического уравнения![]() будут

вещественными, мнимыми или

комплексно-сопряженными. В

соответствии с этим и временная

характеристика звена будет иметь

апериодический или колебательный

характер.

будут

вещественными, мнимыми или

комплексно-сопряженными. В

соответствии с этим и временная

характеристика звена будет иметь

апериодический или колебательный

характер.

При Т1>2Т2 получают вещественные и разные корни р1 = 1 и р2 = 2 характеристического уравнения, тогда временная характеристика звена имеет вид

![]()

При Т1 2Т2 переходные процессы в звене протекают апериодически и такое звено не является колебательным. Оно может быть представлено в виде последовательного соединения двух апериодических звеньев.

При T1<2Т2 корни уравнения будут комплексными p1,2 =

=

±j

,

где![]()

![]()

Временная характеристика такого звена

Рис. 61. Колебательные звенья:

а — пассивный четырехполюсник; б — мембранный исполнительный механизм

При Т1 = 0 в колебательном звене возникают незатухающие колебания. АФХ колебательного звена имеет вид

Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики колебательного звена:

![]()

Интегрирующее звено. Звено называется интегрирующим, если выходная величина пропорциональна интегралу от входной величины.

Дифференциальное уравнение интегрирующего звена имеет вид

T(dy)/(dt) = Kx.

где = K/T — скорость разгона.

![]()

Интегрируя это уравнение, получим

Рис. 62. Интегрирующие, дифференцирующие и запаздывающие звенья:

а— пассивный четырехполюсник; б — гидравлический исполнительный механизм; в—электродвигатель; г - пассивный четырехполюсник; д - спокоитель с пружиной в механических цепях; е — ленточный конвейер

Примеры некоторых интегрирующих звеньев приведены на рис. 62, а—в.

Передаточная функция такого звена: W (р) = /р.

Временная характеристика интегрирующего звена у (t) = xot имеет вид прямой линии, наклоненной к оси абсцисс под углом а = arctg x0. АФХ звена

![]()

представляет собой прямую, совпадающую с отрицательной мнимой осью характеристики. Амплитуда выходных колебаний звена А ( ) = / убывает с частотой, а фаза = — /2. Таким образом, интегрирующее звено при всех частотах создает отставание выходных колебаний от входных на 90°.

Дифференцирующее звено. Динамическая характеристика этого звена описывается дифференциальным уравнением вида у =

= К (dx)/(dt), и передаточная функция этого звена равна

W (р) = Кр.

Дифференцирующее звено представляет собой устройство, которое на выходе дает величину, производную по времени от входной величины. Однако на практике осуществить такое идеальное дифференцирующее звено невозможно, так как все физические процессы в природе в той или иной степени инерционны, а в соответствии с уравнением этого звена скачкообразное изменение входной величины должно вызвать мгновенное изменение выходной величины от 0 до и немедленный спад ее до 0. В системах регулирования применяют звенья, которые выполняют дифференцирующее действие приближенно; они называются реальными дифференцирующими звеньями. Уравнение такого звена имеет вид

T(dy)/(dt) + y = KT(dx)/(dt),

а передаточная функция такого звена W (р) = (КТр)/(Тр + 1).

Временная характеристика реального дифференцирующего звена у (t) = Кхое—(t/T).

Примеры дифференцирующих звеньев приведены на рис. 62, г, д.

При уменьшении постоянной времени Т реальное дифференцирующее звено по своим свойствам приближается к идеальному.

АФХ реального дифференцирующего звена имеет вид

![]()

а АЧХ и ФЧХ определяются уравнениями:

![]()

Запаздывающее

звено. Запаздывающим

называют звено, в

котором

выходная величина воспроизводит

изменение входной величины

без искажений, но с некоторым постоянным

запаздыванием

![]() :

y(t)

= x

(t—

).

:

y(t)

= x

(t—

).

Передаточная функция запаздывающего звена: W(p) = e—p/ .

Примером запаздывающего звена может служить ленточный конвейер (рис. 62, е), который загружают с одного конца материалом, поступающим из бункера.

АФХ такого звена

W(j )=e—j

Графически ее представляют в виде окружности единичного радиуса А ( ) = 1 с центром в начале координат.