- •Глава 1

- •§ 1. Основные понятия, определения и классификация систем автоматики

- •§ 2. Классификация элементов систем автоматического управления

- •§ 3. Принципы схемного отображения технологических объектов, процессов и систем управления

- •Глава 2 воспринимающие элементы систем автоматики

- •§ 4. Воспринимающие элементы перемещений

- •§ 5. Датчики усилий

- •§ 6. Датчики частоты вращения

- •§ 7. Датчики углов поворота

- •§ 8. Воспринимающие элементы температур

- •§ 9. Воспринимающие элементы давления

- •§ 10. Воспринимающие элементы расхода и уровня

- •Глава 3

- •§ 12. Усилительные элементы

- •§ 13. Вычислительные и логические элементы

- •§ 14. Исполнительные устройства с электродвигателями

- •§ 15. Исполнительные механизмы с электромагнитными

- •§ 16. Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы

- •§ 17. Регулирующие органы и их характеристики

- •Глава 4 системы автоматического контроля

- •§ 18. Основные понятия об измерениях и средствах измерений

- •§ 19. Структура и назначение систем контроля

- •§ 20. Измерительные схемы и вторичные приборы

- •§ 21. Преобразование сигналов и системы передачи показаний на расстояние

- •§ 22. Автоматический учет сырья

- •§ 23. Автоматический контроль линейных размеров

- •§ 24. Автоматический контроль качества поверхности

- •§ 25. Автоматический контроль температуры

- •3. Приборы для измерения температуры табл

- •§ 26. Автоматический контроль уровня

- •§ 27. Автоматический контроль влажности

- •§ 28. Автоматический контроль расхода и давления

- •§ 29. Автоматический контроль работы оборудования

- •§ 30. Информационно-измерительные системы

- •Глава 5

- •§ 32. Структурные схемы и их преобразование

- •§ 33. Классификация звеньев по динамическим свойствам

- •§ 34. Характеристики автоматических систем управления

- •§ 35. Инженерные методы расчета и выбора регуляторов

- •§ 36. Элементы построения оптимальных систем управления

- •Глава 6

- •§ 37. Основные понятия и определения

- •§ 38. Основные формализованные языки описания логических систем управления

- •§ 39. Синтез однотактных систем логического управления

- •6. Таблица состояний

- •Глава 7

- •§ 41.ГПреимущества автоматизированных производств

- •§ 42. Оптимизационная математическая модель производства

- •§ 43. Производительность автоматизированного оборудования деревообрабатывающих производств

- •§ 44. Влияние надежности на эффективность автоматизации деревообрабатывающих производств

- •Глава 8

- •§ 45. Характеристика производственных процессов и производств

- •§ 48. Регулирование потока и запаса материала

- •§ 49. Технологические основы управления дискретными производственными процессами

- •Глава 9

- •§ 50. Взаимосвязь параметров при механической обработке древесины

- •§ 51. Системы автоматического управления режимами обработки деталей

- •§ 52. Системы автоматической стабилизации частоты вращения исполнительных двигателей

- •§ 53. Особенности динамики систем стабилизации частоты вращения (режимов обработки)

- •§ 54. Оптимизация динамических свойств автоматических систем управления

- •Глава 10

- •§ 55. Типовые блокировочные связи в системах управления

- •7. Основные виды межузловых связей

- •§ 56. Системы управления станками пиления древесины

- •§ 57. Системы управления станками строгальной и фрезерной групп

- •§ 58. Системы управления шипорезными, сверлильными, долбежными и лущильными станками

- •§ 59. Системы управления автоматами на базе механических программоносителей

- •§ 60. Системы программного управления

- •§ 61. Самонастраивающиеся системы управления

- •§ 62. Микропроцессоры и микроэвм в системах управления

- •9. Символьное обозначение команд

- •§ 63. Основные сведения о манипуляторах, роботах и системах управления ими

- •Глава 11

- •§ 64. Классификация станочных линий

- •§ 65. Структура автоматических линий

- •§ 66. Эффективность функционирования автоматических

- •§ 67. Линии раскроя плит

- •§ 68. Линии облицовывания плит

- •§ 69. Линии брусковых деталей

- •§ 70. Линии повторной обработки щитовых деталей

- •§ 71. Линии отделки

- •§ 72. Линии сортировки

- •Глава 12

- •§ 73. Управление загрузчиками автоматических

- •§ 74. Схемы управления разгрузчиками автоматических линий

- •§ 75. Транспортно-ориентирующие устройства автоматических линий и системы управления ими

- •§ 76. Устройства автоматического позиционирования

- •Глава 13

- •§ 77. Характеристика складов деталей и комплектующих изделий

- •§ 78. Системы управления складами

- •§ 79. Автоматизация транспортных работ

- •Глава 14

- •§ 80. Управление процессами сушки в лесосушильных камерах

- •§ 81. Управление процессом сушки в конвейерных сушилках

- •§ 82. Управление процессом сушки в барабанных сушилках

- •§ 83. Управление режимом горячего прессования

- •§ 84. Управление процессами пропарки древесины

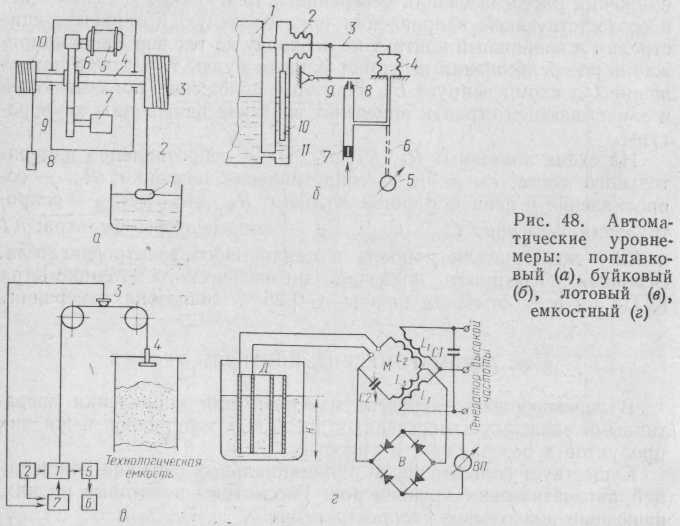

§ 26. Автоматический контроль уровня

В деревообработке уровень измеряют для управления оперативными запасами измельченных древесных материалов и жидких продуктов в резервуарах и емкостях.

Существует большое число принципиальных решений конструкций автоматических уровнемеров. Рассмотрим некоторые из них, нашедшие наибольшее распространение.

Поплавковые уровнемеры. Чувствительным элементом в них является поплавок, плавающий на поверхности жидкости, который перемешается вверх или вниз в зависимости от повышения или понижения уровня.

На рис. 48, а показан поплавковый уровнемер с сельсином. Поплавок 1 подвешен на тросе 2, навиваемом на мерительный барабан 3. Один оборот барабана соответствует перемещению поплавка на 0,5 м. На ось 4 барабана 3 насажено зубчатое колесо 6, сцепленное с шестерней валика счетчика 7. Натяжение троса обеспечивает противовес 8, который укреплен на тросе 9, навивающемся на барабан 10. Барабаны 3 и 10 жестко укреплены на оси 4.

Сельсин-датчик 5 связан с сельсином-приемником вторичного прибора, благодаря чему осуществляется дистанционная передача показаний. Когда уровень повышается, поплавок перемещается вверх, натяжение троса 2 ослабевает, но под действием груза 8 трос 9 начинает сматываться с барабана 10 и вновь натягивает трос 2, при этом вращение передается ротору сельсина-датчика 5 и валику счетчика 7. Диапазон измерения уровня 0—10 м.

Чувствительным элементом буйкового уровнемера является металлический цилиндрический буек, частично погруженный в контролируемую жидкость. На рис. 48, б показана схема одного из типов буйковых уровнемеров.

Объект 1, уровень жидкости в котором контролируется, сообщен с камерой 11, где находится буек 10, подвешенный на тросе к рычагу 3. Через упругий элемент 2 рычаг выведен из камеры

и кинематически связан с заслонкой 9 и сильфоном обратной связи 4. К соплу 8 через постоянный дроссель 7 подается сжатый воздух под давлением 1,37 МПа.

Изменение уровня в объекте скажется и на величине уровня в камере 11, в результате чего изменится выталкивающая сила, действующая на буек, и он переместится либо вверх (при повышении уровня), либо вниз (при его понижении). При этом переместится рычаг 3, а вместе с ним и заслонка 9 относительно сопла 8. Это вызовет изменение давления воздуха в линии 6 вторичного прибора 5 и внутри сильфона 4, который, воздействуя на рычаг 3, стремится возвратить заслонку в исходное положение. Шкала прибора 5 проградуирована в миллиметрах или метрах.

Уровнемеры этого типа широко применяют для измерения уровня различных жидкостей в диапазоне от 0 до 9000 мм на различных объектах и при любых давлениях.

Для измерения уровня сыпучих материалов, изменяющихся в широком диапазоне — до нескольких десятков метров, приме-

няют специальные лотовые установки, в которых уровень непрерывно контролируется с помощью груза (лота), находящегося на поверхности материала. На рис. 48, в показана структурная схема уровнемера для емкостей с большим диапазоном изменения уровня. Основной его элемент — электромеханическая лебедка 1 с электротормозом 2, приводимая во вращение от электродвигателя. На цилиндрический барабан лебедки наматывается трос, к которому подвешивается груз 4. С валом барабана через механический редуктор соединен сельсин-датчик 5, электрически связанный с сельсином-приемником 6 вторичного прибора. Трос, на котором подвешен груз, проходит через направляющие ролики, а также через ролик реле троса 3 — чувствительного элемента установки. Управление осуществляет блок 7 управления, в котором расположены все кнопки управления, релейная схема, реле времени, а также сигнальная арматура. До начала измерения груз 4 находится в бункере в верхнем фиксированном положении. При необходимости измерения однократно нажимается кнопка «Пуск». Далее весь цикл измерения производится автоматически.

При измерении включается электролебедка, груз опускается до уровня материала и ложится на него, натяжение троса при этом ослабевает. Ослабление троса вызывает срабатывание реле троса, которое отключает цепь электродвигателя, и электролебедка останавливается. Через несколько секунд выдержки, необходимой для регистрации показаний значения уровня, лебедка включается на подъем груза. Дойдя до исходного положения, лебедка с помощью конечного выключателя останавливается. Затем начинается новый цикл измерения.

Электрические уровнемеры. Чувствительный элемент электрических уровнемеров выдает сигнал, пропорциональный уровню в объекте измерения.

Чаще других применяют емкостные уровнемеры, чувствительным элементом которых является электрический конденсатор специальной конструкции, погружаемый в контролируемую среду. На рис. 48, г показана упрощенная схема емкостного уровнемера, которая состоит из емкостного датчика Д, измерительного моста переменного тока М, выпрямителя и вторичного прибора ВП со шкалой, проградуированной в единицах уровня, и генератора высокой частоты (на схеме не показан).

Емкостный датчик представляет собой цилиндрический конденсатор, выполненный в виде двух ?соосно расположенных металлических трубок. Емкость такого конденсатора зависит от уровня контролируемой среды в технологическом объекте. .

Измерительный мост М, плечи которого образованы индуктив-ностями L2 и L3, переменным конденсатором С2 (для регулировки моста при установке нуля) и емкостным датчиком Д, питается от генератора высокой частоты через колебательный контур, образованный индуктивностью L1 и конденсатором С1. При изменении уровня в контролируемом объекте изменяется емкость датчика в результате чего нарушается равновесие моста М, и на вход вы-

прямителя поступает сигнал в виде высокочастотного напряжения разбаланса. С выхода выпрямителя сигнал, уже в виде постоянного тока, поступает на вход вторичного прибора ВП (милливольтметр или потенциометр), шкала которого градуирована в единицах длины, т. е. уровня.

В зависимости от модификации приборы этого типа обеспечивают измерение уровня различных жидкостей (вода, растворы кислот и щелочей, смол и др.) в диапазоне 0—5м. Возможна конструкция уровнемера, при которой датчик имеет один электрод, а вторым является корпус объекта, в котором измеряется уровень.