- •Глава 1

- •§ 1. Основные понятия, определения и классификация систем автоматики

- •§ 2. Классификация элементов систем автоматического управления

- •§ 3. Принципы схемного отображения технологических объектов, процессов и систем управления

- •Глава 2 воспринимающие элементы систем автоматики

- •§ 4. Воспринимающие элементы перемещений

- •§ 5. Датчики усилий

- •§ 6. Датчики частоты вращения

- •§ 7. Датчики углов поворота

- •§ 8. Воспринимающие элементы температур

- •§ 9. Воспринимающие элементы давления

- •§ 10. Воспринимающие элементы расхода и уровня

- •Глава 3

- •§ 12. Усилительные элементы

- •§ 13. Вычислительные и логические элементы

- •§ 14. Исполнительные устройства с электродвигателями

- •§ 15. Исполнительные механизмы с электромагнитными

- •§ 16. Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы

- •§ 17. Регулирующие органы и их характеристики

- •Глава 4 системы автоматического контроля

- •§ 18. Основные понятия об измерениях и средствах измерений

- •§ 19. Структура и назначение систем контроля

- •§ 20. Измерительные схемы и вторичные приборы

- •§ 21. Преобразование сигналов и системы передачи показаний на расстояние

- •§ 22. Автоматический учет сырья

- •§ 23. Автоматический контроль линейных размеров

- •§ 24. Автоматический контроль качества поверхности

- •§ 25. Автоматический контроль температуры

- •3. Приборы для измерения температуры табл

- •§ 26. Автоматический контроль уровня

- •§ 27. Автоматический контроль влажности

- •§ 28. Автоматический контроль расхода и давления

- •§ 29. Автоматический контроль работы оборудования

- •§ 30. Информационно-измерительные системы

- •Глава 5

- •§ 32. Структурные схемы и их преобразование

- •§ 33. Классификация звеньев по динамическим свойствам

- •§ 34. Характеристики автоматических систем управления

- •§ 35. Инженерные методы расчета и выбора регуляторов

- •§ 36. Элементы построения оптимальных систем управления

- •Глава 6

- •§ 37. Основные понятия и определения

- •§ 38. Основные формализованные языки описания логических систем управления

- •§ 39. Синтез однотактных систем логического управления

- •6. Таблица состояний

- •Глава 7

- •§ 41.ГПреимущества автоматизированных производств

- •§ 42. Оптимизационная математическая модель производства

- •§ 43. Производительность автоматизированного оборудования деревообрабатывающих производств

- •§ 44. Влияние надежности на эффективность автоматизации деревообрабатывающих производств

- •Глава 8

- •§ 45. Характеристика производственных процессов и производств

- •§ 48. Регулирование потока и запаса материала

- •§ 49. Технологические основы управления дискретными производственными процессами

- •Глава 9

- •§ 50. Взаимосвязь параметров при механической обработке древесины

- •§ 51. Системы автоматического управления режимами обработки деталей

- •§ 52. Системы автоматической стабилизации частоты вращения исполнительных двигателей

- •§ 53. Особенности динамики систем стабилизации частоты вращения (режимов обработки)

- •§ 54. Оптимизация динамических свойств автоматических систем управления

- •Глава 10

- •§ 55. Типовые блокировочные связи в системах управления

- •7. Основные виды межузловых связей

- •§ 56. Системы управления станками пиления древесины

- •§ 57. Системы управления станками строгальной и фрезерной групп

- •§ 58. Системы управления шипорезными, сверлильными, долбежными и лущильными станками

- •§ 59. Системы управления автоматами на базе механических программоносителей

- •§ 60. Системы программного управления

- •§ 61. Самонастраивающиеся системы управления

- •§ 62. Микропроцессоры и микроэвм в системах управления

- •9. Символьное обозначение команд

- •§ 63. Основные сведения о манипуляторах, роботах и системах управления ими

- •Глава 11

- •§ 64. Классификация станочных линий

- •§ 65. Структура автоматических линий

- •§ 66. Эффективность функционирования автоматических

- •§ 67. Линии раскроя плит

- •§ 68. Линии облицовывания плит

- •§ 69. Линии брусковых деталей

- •§ 70. Линии повторной обработки щитовых деталей

- •§ 71. Линии отделки

- •§ 72. Линии сортировки

- •Глава 12

- •§ 73. Управление загрузчиками автоматических

- •§ 74. Схемы управления разгрузчиками автоматических линий

- •§ 75. Транспортно-ориентирующие устройства автоматических линий и системы управления ими

- •§ 76. Устройства автоматического позиционирования

- •Глава 13

- •§ 77. Характеристика складов деталей и комплектующих изделий

- •§ 78. Системы управления складами

- •§ 79. Автоматизация транспортных работ

- •Глава 14

- •§ 80. Управление процессами сушки в лесосушильных камерах

- •§ 81. Управление процессом сушки в конвейерных сушилках

- •§ 82. Управление процессом сушки в барабанных сушилках

- •§ 83. Управление режимом горячего прессования

- •§ 84. Управление процессами пропарки древесины

§ 17. Регулирующие органы и их характеристики

Регулирующий орган предназначен для изменения расхода регулирующей среды, энергии или каких-либо других величин с целью обеспечения заданного режима работы объекта. В автоматических системах регулирования применяют различные типы регулирующих органов: дроссельные (клапаны, поворотные заслонки, шиберы, краны) устройства, регулирующие расход жидкостей путем изменения напора, устройства, регулирующие расход сыпучих материалов (дисковые, шнековые, ленточные, лопастные, скрепковые и другие).

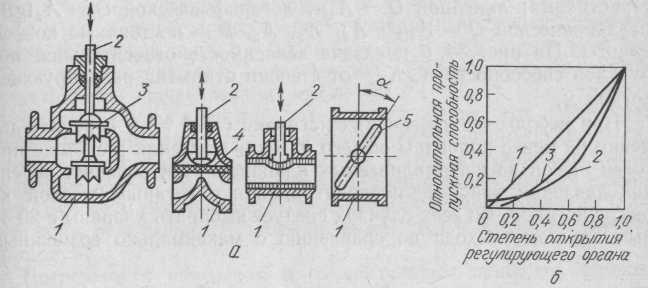

Рис. 34. Регулирующие органы:

а — конструкции; б — характеристики; 1 — корпус; 2 — шток; 3 — клапана; 4 — мембрана; 5 — заслонка

Характеристики регулирующих органов важны для работоспособности систем автоматического регулирования, так как они являются одним из звеньев системы. Регулирующие органы могут обеспечивать непрерывное и двухпозиционное регулирование.

При непрерывном регулировании необходимо, чтобы пропускная характеристика регулирующего органа была строго определенной. Для этой цели могут применяться поворотные заслонки, регулирующие клапаны (односедельные, двухседельные, диафрагмовые, шланговые и др.), шиберы, краны (рис. 34, а).

При двухпозиционном регулировании затвор регулирующего органа быстро перемещается из одного крайнего положения в другое.

Параметром, характеризующим регулирующие органы и имеющим при различных условиях эксплуатации первостепенное значение, является пропускная способность — расход жидкости с плотностью 1000 кг/м3, пропускаемой регулирующим органом при перепаде давления на нем 0,1 МН/см2. Пропускная способность измеряется в м3/ч. Условная пропускная способность Кvу — номинальное значение пропускной способности при максимальном ходе затвора, м3/ч.

Пропускная характеристика устанавливает зависимость пропускной способности от перемещения затвора Кv = = f (S) при постоянном перепаде давления. В справочной литературе значения коэффициента пропускной способности приводятся для полностью открытых регулирующих органов. Расходная характеристика — зависимость относительного расхода среды от степени открытия регулирующего органа = f (S), где = Q1/Qmax, Q1 — расход среды при некотором открытии регулирующего органа, Qmax — расход среды при полностью открытом регулирующем органе. Расходная характеристика является рабочей. Регулирующие органы исполняются (рис. 34, а) с характеристиками: линейной Q = A1 , логарифмической Q = =A2tgB , параболической Q = А3 2; А1, А2, А3, В — постоянные коэффициенты. На рис. 34, б показана зависимость относительной пропускной способности Кv /Kvy от степени открытия регулирующего органа S.

При небольших изменениях нагрузки (до 5 %) и перепаде давления не менее половины общего падения давления в системе пригоден любой из изготавливаемых клапанов. При больших перепадах давления наиболее подходит клапан с логарифмической характеристикой. Во всех случаях следует выбирать клапаны с 20 %-ным запасом расхода по сравнению с максимально возможным.