- •Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений

- •Введение

- •Оборудование микробиологической лаборатории.

- •Правила работы в микробиологической лаборатории.

- •Тема 1. Микроскопический метод исследования микроорганизмов

- •Световая микроскопия.

- •Фазово-контрастное устройство

- •Темнопольный конденсор.

- •Люминесцентная микроскопия.

- •Электронная микроскопия.

- •Тема 2. Морфология микроорганизмов

- •2.1. Форма бактерий

- •Определение подвижности микроорганизмов.

- •Приготовление красителей и окраска мазков-препаратов. Методы пересева микроорганизмов.

- •Приготовление микроскопических препаратов.

- •Тема 3. Морфология грибов

- •Тема 4. Методы стерилизации

- •Стерилизация паром под давлением

- •Тема 5. Культивирование микроорганизмов

- •Тема 6. Методы выделения чистой культуры. Определение биохимических свойств микробов

- •Тема 7. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Бактериофаги

- •Тема 8. Определение биологических свойств микроорганизмов

- •Упаковка и пересылка патологического материала.

- •Принципиальная схема микробиологического исследования.

- •Определение патогенности.

- •Тема 9. Методы изучения генетики бактерий

- •Индукции мутаций под действием ультрафиолетового излучения

- •Постановка опыта трансформации.

- •Постановка опыта специфической трансдукции.

- •Определение Col-плазмид (колицикогенных факторов).

- •Метод генных зондов.

- •Тема 10. Микробиологические методы исследования объектов окружающей среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование молока и молочных продуктов.

- •Санитарно-бактернологическое исследование мяса, колбасных изделий к мясных продуктов.

- •Тема 11. Изучение неспецифической резистентности организма и серологические методы диагностики инфекционных болезней

- •Количественное определение лизоцима в сыворотке крови.

- •Количественное определение комплемента в сыворотке крови.

- •Демонстрация фагоцитоза бактерии.

- •Методы оценки иммунного статуса макроорганизма.

- •Серологические методы исследования.

- •Реакция агглютинации (ра).

- •Реакция преципитации (рп).

- •Реакция связывания комплемента (рск).

- •Иммуноферментный метод.

- •Тема 12. Биологические препараты и их контроль

- •Тема 13. Стафилококки и стрептококки

- •Тема 14.Энтеробактерии

- •Тема 15. Бруцеллы и возбудитель туляремии

- •Тема 16. Пастереллы

- •Тема 17. Иерсинии

- •Тема 18. Возбудители рожи и листериоза

- •Тема 19. Псевдомонады

- •Тема 20. Возбудитель сибирской язвы

- •Тема 21. Патогенные анаэробы

- •Возбудитель дизентерии ягнят

- •Возбудитель брадзота овец

- •Возбудитель энтеротоксемии овец

- •Возбудитель эмфизематозного карбункула (эмкар)

- •Тема 22. Патогенные микобактерии Возбудитель туберкулеза.

- •Тема 23. Возбудитель актиномикоза

- •Тема 24. Патогенные спириллы

- •Тема 25. Микоплазмы

- •Тема 26. Риккетсии

- •Тема 27. Хламидии

- •Тема 28. Патогенные грибы

- •Приложение методические указания к проведению практических занятий для преподавателей

- •Частные методики.

- •Тема 3. Цель занятия: ознакомить студентов с особенностями морфологии и методами исследования микроскопических грибов различных таксономических групп.

- •Тема 4. Цель занятия: ознакомить студентов с назначением и основными методами стерилизации, применяемыми в микробиологии.

- •Тема 6. Цель занятия: ознакомить студентов с методами изучения ферментативной активности и принципами идентификации микроорганизмов.

- •Тема 7. Цель занятия, ознакомить студентов с методами определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, а также с действием бактериофагов и их практическим использованием.

- •Тема 8. Цель занятия: ознакомить студентов с основными методами и показателями санитарно-микробиологической оценки состояния объектов окружающей среды.

- •Тема 9. Цель занятия: ознакомить студентов с фенотипической и генотипической изменчивостью, генетическими методами идентификации микроорганизмов.

- •Тема 12. Цель занятия: ознакомить студентов с вакцинами различных типов, лечебно-профилактическими и диагностическими иммунными сыворотками, антигенами, аллергенами и принципами их контроля.

- •Тема 13. Цель занятия: ознакомить студентов с этапами лабораторной диагностики, основными свойствами возбудителей стафи-лококкозов, стрептококкозов и биопрепаратами.

- •Тема 14. Цель занятия: ознакомить студентов с методами лабораторной диагностики и биологическими свойствами возбудителей эшерихиозов и сальмонелл; биопрепаратами.

- •Тема 15. Цель занятия: ознакомить студентов со свойствами возбудителей и лабораторной диагностикой бруцеллеза и туляремии, а также биопрепаратами.

- •Тема 17. Цель занятия: изучить свойства возбудителей и схемы лабораторной диагностики зооантропонозной чумы и псевдотуберкулеза.

- •Тема 18. Цель занятия: ознакомить студентов с этапами лабораторной диагностики и свойствами возбудителей рожи свиней, ли-стериоза, биопрепаратами.

- •Тема 19. Цель занятия: ознакомить студентов со свойствами возбудителей и лабораторной диагностикой сапа, мелиоидоза, псевдомоноза норок и биопрепаратами.

- •Тема 20. Цель занятия: ознакомить студентов со свойствами возбудителя, схемой лабораторной диагностики сибирской язвы, биопрепаратами.

- •Тема 21. Цель занятия: ознакомить студентов со свойствами возбудителей анаэробиозов, схемами лабораторного исследования, биопрепаратами.

- •Тема 22. Цель занятия: ознакомить студентов со свойствами возбудителей, методами лабораторной диагностики туберкулеза и паратуберкулеза, биопрепаратами.

- •Тема 23. Цель занятия: ознакомить студентов со свойствами возбудителя актиномикоза.

- •Тема 24. Цель занятия: ознакомить студентов с методами лабораторной диагностики лептоспироза, кампилобактериоза и дизентерии свиней, биологическими свойствами возбудителей, биопрепаратами.

- •Тема 25. Цель занятия: ознакомить студентов со свойствами возбудителей, методами лабораторной диагностики микоплазмозов.

- •Тема 27. Цель занятия: ознакомить студентов со свойствами возбудителей, методами лабораторной диагностики хламидиозов, биопрепаратами,

Тема 2. Морфология микроорганизмов

2.1. Форма бактерий

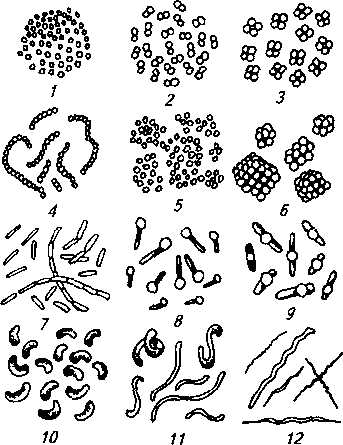

Морфология бактерий. Микроорганизмы имеют разнообразную форму и довольно сложную структуру, определяющую многообразие их функциональной деятельности. Для бактерий характерны четыре основные формы: сферическая (кокковая шаровидная), цилиндрическая (палочковидная), извитая и нитевидная (рис. 12).

Шаровидные бактерии — кокки — в зависимости от плоскости делений и расположения относительно друг друга отдельных особей подразделяют на монококки (отдельно лежащие кокки), диплококки (парные кокки), стрептококки (цепочки кокков), стафилококки (скопления в виде виноградных гроздьев), тетракокки (образования из четырех кокков) и сарцины (скопления в виде пакетов из 8 или 16 кокков).

Палочковидные бактерии располагаются в виде одиночных клеток, дишто- или стрептобактерий. Ряд бактерий образуют споры, которые располагаются терминально, субтерминально или центрально; превышая поперечный размер клетки, споры придают ей веретенообразную форму. В зависимости от наличия и расположения в теле бактерии спор различают: бактерии, бациллы, клостридии и плектридии.

Извитые формы бактерий — вибрионы, спириллы и спирохеты. Вибрионы имеют вид слегка изогнутых палочек, спириллы — извитую форму с крупными и мелкими завитками.

Размеры бактерий колеблются от 0,1 до 1 мкм. В состав бактериальной клетки входят капсула, клеточная стенка, цитоплазма-тическая мембрана и цитоплазма, в которой находятся нуклеоид, рибосомы и включения (цв. рис. II).

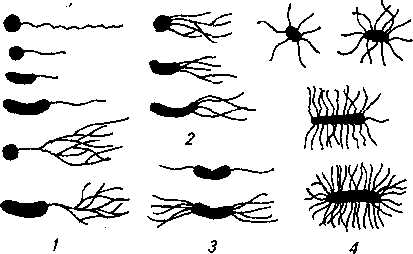

Некоторые бактерии снабжены жгутиками и ворсинками. По типу расположения жгутиков бактерии делят на монотрихи, лофотрихи, амфотрихи и перитрихи (рис. 13)

Морфология спирохет. Спирохеты — извитые подвижные бактерии. Патогенные спирохеты принадлежат к трем родам:

/—монококки; 2 — диплококки; 3 — тет-ракокки; 4— стрептококки; 5 —стафилококки; 6— сариины; 7 — бактерии и стреитобактерш; S— плектрщши; д — клострияии; 10— вибрионы; 11 — спириллы; 12 — спирохеты.

Borrelia, Treponema, Leptospira.

Клетка спирохеты имеет цилиндрическую извитую форму, содержит цитоплазму, ограниченную цитоплаз-матической мембраной, снаружи которой расположена клеточная стенка со слабо-выраженным пептидоглика-новым слоем. Длина патогенных спирохет 3...20 мкм, толщина 0,1—0,5 мкм. Представители отдельных родов

отличаются по длине и толщине, числу и характеру завитков. Спирохеты грамотрицательны. Боррелии в отличие оттрепонем и лептоспир хорошо окрашиваются анилиновыми красителями. Морфологию трепонем и лептоспир изучают путем микроскопии живых микроорганизмов в препаратах «раздавленная» или «висячая» капля с помощью темнопольного или фазово-контрастного метода, а также в мазках, окрашенных по Романовскому—Гимза или другими специальными методами.

Рис. 13. Типы бактерий в зависимости от расположения жгутиков:

/ — монополярные монотрихи;

2— монополярные лофотрихи;

J—биполярные моно- и ло-

фотри)(и; 4— перитрмхи

мы, характеризующиеся выраженным полиморфизмом: образуют кокковидные, палочковидные и нитевидные формы. Размеры рик-кетсий варьируют от 0,5 до 3...4 мкм, длина нитевидных форм достигает 10...40 мкм. Спор и капсул не образуют, окрашиваются по методу Здродовского в красный цвет.

Хламидии имеют шаровидную, овоидную или палочковидную формы. Их размеры колеблются в пределах 0,1 ...2,5 мкм. Морфология хламидии зависит от стадии их внутриклеточного цикла развития, который характеризуется превращением небольшого шаровидного элементарного образования в крупное инициальное тельце с бинарным делением. Перед делением частицы хламидии обволакиваются особой структурой, напоминающей бактериальную капсулу. Хламидии окрашиваются по методу Романовского—Гимза, грамотрица-тельны, хорошо видны в прижизненных препаратах при фазо-во-контрастной микроскопии.

Микоплазм ы отличаются от бактерий отсутствием клеточной стенки: вместо нее у них трехслойная липопротеидная ци-топлазматическая мембрана. Размеры микоплазм колеблются в пределах 125...250 мкм. Они имеют форму круглых, овальных или нитевидных образований, грамотрицательны.