- •Сокращения

- •Введение

- •Этиология

- •Клиническая картина миеломной болезни

- •Классификация миеломной болезни

- •Стадии миеломной болезни

- •Диагностика миеломной болезни:

- •Лечение миеломной болезни:

- •Блок практической работы

- •Вопросы:

- •Клиническая картина болезни Вальденстрема.

- •Формы болезни Вальденстрема.

- •Диагностика болезни Вальденстрема:

- •Лечение болезни Вальденстрема.

- •Блок практической работы

- •Вопросы:

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая классификация амилоидоза:

- •Клинические проявления амилоидоза

- •Клинические стадии амилоидоза почек

- •Лечение

- •Лечение al типа амилоидоза

- •Клинические рекомендации:

- •Блок практической работы

- •Вопросы:

- •Список использованной литературы:

Формы болезни Вальденстрема.

-

Бессимптомная.

-

Медленно прогрессирующая.

-

Быстро прогрессирующая.

Бессимптомная форма наблюдается у лиц старше 60 лет и отличается отсутствием клинических признаков заболевания, сравнительно невысоким содержанием макроглобулина IgM. В крови выявляется ускорение СОЭ, иногда умеренная анемия. В костном мозге — незначительное увеличение количества лимфоцитов и плазматических клеток. Поэтому пациентам с бессимптомным течением заболевания не требуется лечение, так как их состояние может оставаться стабильным в течение многих лет.

Для прогрессирующих форм характерны вся вышеописанные синдромы, отличаются они только по времени появления их. Продолжительность заболевания составляет при медленно прогрессирующей форме более 5 лет, а при быстро прогрессирующей около 2,5- 3 лет.

Диагностика болезни Вальденстрема:

При установлении диагноза макроглобулинемии Вальденстрема должны присутствовать следующие критерии:

1. моноклональный IgM (независимо от уровня парапротеина); Концентрация IgM имеет широкий диапазон значений. Диагноз может быть поставлен независимо от концентрации IgM при инфильтрации КМ лимфоплазмоцитарными клетками.

2. инфильтрация костного мозга малыми лимфоцитами, плазмоцитоидными клетками и плазматическими клетками (диффузная, интерстициальная или нодулярная).

Решающее значение в дифференциальной диагностике имеют

клиническая картина (в частности, лимфаденопатия и гепатоспленомегалия при верифицированном поражении костного мозга), а также наличие парапротеина (М-градиента).

При обследовании необходимо собрать анамнеза, в том числе семейный. При объективном осмотре можно обнаружить внешние признаки болезни – лимфаденопатию, гепатоспленомегалию, в тяжелых случаях - явления, связанные с нарушением микроциркуляции на фоне гиперпротеинемии.

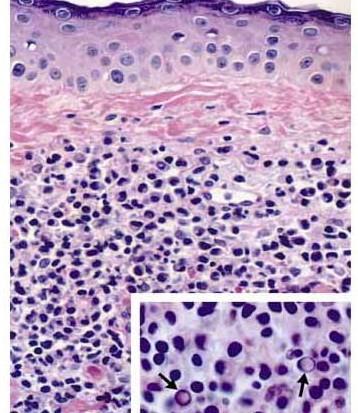

Рисунок 1. Явления нарушения микроциркуляции при болезни Вальденстреми

При лабораторной диагностики в ОАК в большинстве случаев наблюдается нормохромная, нормоцитарная анемия; лейкоцитоз с лимфоцитозом и умеренным моноцитозом, но возможна и нормальная лейкоцитарная формула. Характерно резкое ускорение СОЭ до: 50-60 мм/час.

В биохимическом анализе крови выраженная гиперпротеинемия. В общем анализе мочи как правило повышение белка не наблюдается, поскольку иммуноглобулин, продуцируемый при макроглобулинемии, имеет большие размеры, что не позволяет ему проникать в мочу.

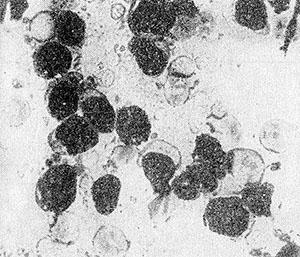

В пунктате костного мозга — клетки лимфоидного ряда, под световым микроскопом их на первый взгляд не всегда можно отличить от нормальных лимфоцитов. Однако выделены характерные для этого заболевания признаки, такие как эксцентрично расположенное ядро (рис.2 ) с нежнопетлистой сетью хроматина. Цитоплазма клеток резко базофильна, с наличием зоны просветления; в ней часто видны мелкие вакуоли, иногда, светлые включения.

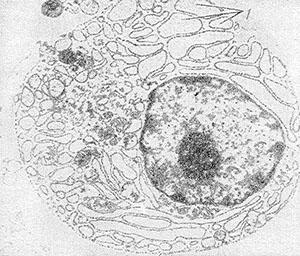

При исследовании под электронным микроскопом видна развитая структура эндоплазматической сети (рис. 3) с «сидящими» на мембранах полирибосомами, что свидетельствует об активной белковообразующей функции этих клеток.

Рисунок 2. Пунктат костного мозга больного болезнью Вальденстрема

(под световым микроскопом). Видны клетки лимфоидного ряда с эксцентрично расположенным ядром.

Рисунок 3. Молодая лимфоидная клетка в костном мозге больного болезнью Вальденстрема. Видны развитые структуры эндоплазматической сети в цитоплазме (под электронным микроскопом).

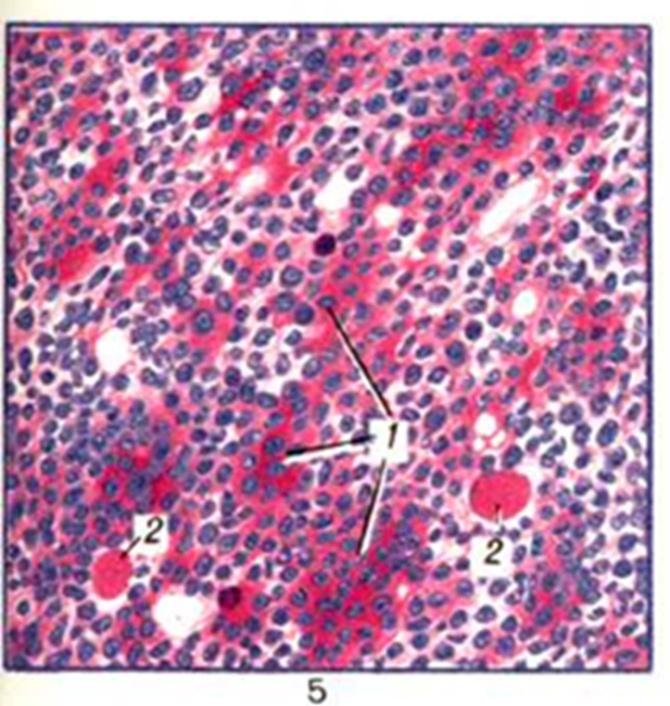

Трепанобиопсия – более точное и информативное исследование вещества костного мозга, позволяющее определить наличие высокой концентрации зрелых лимфоцитов, угнетение функций нормального кроветворения, что свидетельствует о МВ. (рис.4) .

Рисунок 4. Трепанобиопсия костного мозга. Сплошные пролифераты из лимфоидно-ретикулярных элементов (1); участки пропитывания стромы жидкостью, богатой белком (красного цвета); шаровидные флоккуляты (2).

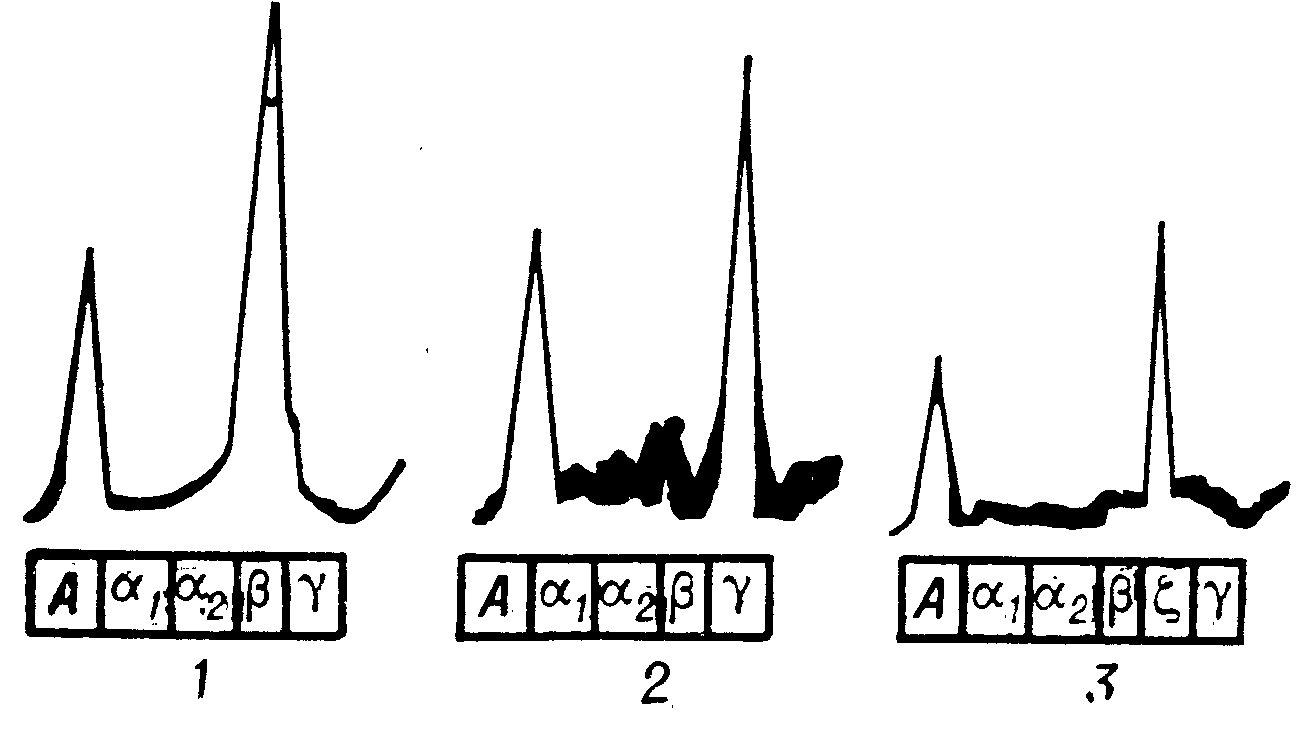

При электрофорезе белков на бумаге или полиакриламидном геле выявляется узкая полоса (рис.5 ), а при электрофорезе со свободной границей — узкий высокий пик (М-градиент) в зоне гамма-, бета-глобулинов или между ними (рис.6 ). Идентификация макроглобулина (IgM) производится с помощью иммунного электрофореза с моноспецифической антисывороткой против IgM (рис.7) или методом седиментационного анализа.

Рисунок 5. Электрофорез (на бумаге) белков сыворотки крови при болезни Вальденстрема (узкая полоса — М-градиент в зоне гамма-глобулинов — указана стрелкой)

Рисунок 6. Электрофорез со свободной границей белков сыворотки крови при болезни Вальденстрема: А — альбумины; узкий высокий пик - M-градиент в зоне β (1), в зоне у (2) и между зонами β- и γ-глобулинов (3).

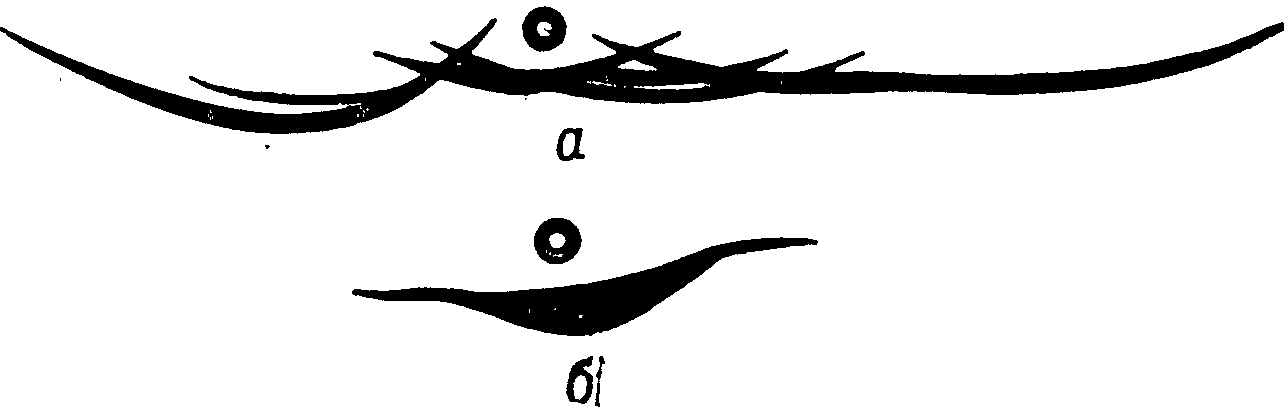

Рисунок 7. Иммуноэлектрофорез белков сыворотки крови при болезни Вальденстрема с поливалентной (а) и моноспецифической анти IgM-сывороткой (б). При исследовании с поливалентной сывороткой проявляется несколько дуг преципитации, каждая из которых соответствует определенному типу содержащихся в сыворотке белков. При исследовании с моноспецифической анти IgM-сывороткой проявляется только одна дуга, соответствующая иммуноглобулину М; кружочки над дугами преципитации — места нанесения антисывороток.

Дополнительно при подозрении на криоглобулинемию необходимо

выполнение исследования криоглобулинов сыворотки крови. При подозрении на наличие синдрома гипервязкости необходимо исследование вязкости крови и осмотр глазного дна. Также осмотр глазного дна нужно выполнять при уровне моноклонального IgM ≥30 г/л.

Рисунок 8. Неравномерное расширение вен, венозный стаз гиперемия, кровоизлияния, белковые преципитаты.