- •Теоретическая механика

- •Введение

- •Программа дисциплины «теоретическая механика»

- •Требования

- •Цели и задачи дисциплины

- •Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •Общие положения

- •Рекомендуется следующий порядок решения контрольных работ

- •Программа раздела «динамика»

- •1. Динамика точки

- •1.1. Введение в динамику точки

- •1.2. Основные понятия и определения

- •1.3. Основные законы механики

- •1.4. Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки в декартовой системе отсчёта

- •1.5. Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки в естественных координатных осях

- •1.6. Задачи динамики точки

- •1.7. Алгоритм решения первых задач динамики точки в декартовой системе отсчёта

- •1.8. Пример решения первой задачи динамики точки в декартовой системе отсчёта

- •1.9. Алгоритм решения первых задач динамики точки в естественных координатных осях

- •1.10. Пример решения первой задачи динамики точки в естественных координатных осях

- •1.11. Алгоритм решения вторых задач динамики точки в декартовой системе отсчёта

- •Варианты 6 – 10 (рис. 1.10)

- •Варианты 11 – 15 (рис. 1.11)

- •В Рис. 1.12 арианты 16 – 20 (рис. 1.12)

- •Варианты 21 – 25 (рис. 1.13)

- •Варианты 26 – 30 (рис. 1.14)

- •1.13. Пример выполнения курсового задания д 1

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •2. Колебательное движение точки и тела

- •2.1. Виды колебательных движений материальной точки

- •2.2. Свободные колебания материальной точки

- •2.3. Дифференциальное уравнение движения точки под действием постоянной системы сил, восстанавливающей силы и силы сопротивления движению

- •2.4. Затухающие колебания материальной точки

- •2.5. Апериодическое движение точки

- •2.6. Вынужденные колебания материальной точки под действием постоянной системы сил, восстанавливающей силы и возмущающей силы

- •2.7. Влияние сопротивлений движению на вынужденные колебания материальной точки

- •2.8. Алгоритм решения задач на колебания материальной точки

- •2.9. Пример решения задачи на свободные колебания груза по гладкой наклонной поверхности

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •3.2. Частные случаи относительного движения материальной точки

- •3.3. Принцип относительности классической механики. Инерциальные системы отсчёта

- •3.4. Алгоритм решения задач на динамику относительного движения материальной точки

- •3.5. Варианты курсового задания д 2 «Исследование относительного движения материальной точки»

- •3.6. Пример выполнения курсового задания д 2

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •4. Геометрия масс механической системы

- •4.1. Центр масс механической системы

- •4.2. Алгоритм определения кинематических характеристик центра масс механической системы

- •4.3. Моменты инерции твёрдого тела. Радиус инерции

- •Осевые моменты инерции однородных пластинок

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •5. Общие теоремы динамики

- •5.1. Теорема о движении центра масс механической системы

- •Следствия из теоремы о движении центра масс

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •5.2. Теоремы об изменении количества движения материальной точки и количества движения механической системы

- •5.2.1. Теорема об изменении количества движения

- •5.2.2. Теорема об изменении количества движения

- •Следствия из теоремы

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •5.3. Теоремы об изменении момента количества

- •5.3.1. Моменты количества движения

- •5.3.2. Теорема об изменении момента количества

- •Следствия из теоремы

- •5.3.3. Кинетический момент механической

- •5.3.4. Теорема об изменении кинетического

- •Следствия из теоремы

- •5.3.5. Варианты курсового задания д 3

- •5.3.6. Пример выполнения курсового задания д 3

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •5.4. Динамика движений твёрдого тела

- •5.4.1. Динамика поступательного движения твёрдого тела

- •5.4.2. Динамика вращательного движения твёрдого тела

- •5.4.3. Динамика плоскопараллельного движения

- •5.4.4. Динамика сферического движения твёрдого тела

- •5.4.5. Динамика общего случая движения твёрдого тела

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •5.5. Теорема об изменении кинетической энергии

- •5.5.1. Работа силы на перемещении точки её приложения

- •5.5.2. Кинетическая энергия механической системы

- •5.5.3. Варианты курсового задания д 4

- •5.5.4. Пример выполнения курсового задания д 4

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •5.6. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы

- •5.6.1. Принцип Даламбера для несвободной

- •5.6.2. Принцип Даламбера для несвободной

- •5.6.3. Приведение сил инерции точек твёрдого

- •5.6.4. Варианты курсового задания д 5

- •5.6.5. Пример выполнения курсового задания д 5

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •6. Основные начала аналитической механики

- •6.1. Обобщённые координаты и возможные перемещения тел и точек механической системы

- •6.2. Связи и их классификация. Идеальные связи

- •6.3. Принцип возможных перемещений

- •6.3.1. Варианты курсового задания д 6

- •6.3.2. Пример выполнения курсового задания д 6

- •6.3.3. Варианты курсового задания д 7

- •6.3.4. Пример выполнения курсового задания д 7

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •6.4. Общее уравнение динамики

- •6.4.1. Общее уравнение динамики механической системы

- •6.4.2. Варианты курсового задания д 8

- •6.4.3. Пример выполнения курсового задания д 8

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •6.5. Уравнения Лагранжа второго рода

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •7. Элементы приближённой теории гироскопов

- •7.1. Гироскоп с тремя степенями свободы

- •7.2. Гироскопический момент

- •8. Удар

- •8.1. Удар двух тел

- •8.2. Удар шара о неподвижную плоскость

- •8.3. Потеря кинетической энергии при ударе двух тел

- •8.4. Действие ударных сил на твёрдое тело, при его вращении относительно неподвижной оси

- •Словарь терминов, определений, понятий

- •Оглавление

- •Для заметок Для заметок

- •644099, Омск, ул. П. Некрасова, 10

- •644080, Омск, пр. Мира, 5

Следствия из теоремы о движении центра масс

1. Если геометрическая сумма активных сил и реакций внешних связей постоянно равна нулю (Σ + Σ = 0), то центр масс механической системы находится в покое или движется равномерно и прямолинейно.

Таким образом, если Σ + Σ = 0, то aС = 0, т. е. VС = const. Если начальная скорость VС0 центра масс равна нулю, то центр масс находится в покое. Если же VС0 ≠ 0, то центр масс движется прямолинейно и равномерно с этой скоростью.

2. Если суммы проекций активных сил и реакций внешних связей на какую-либо ось остаются всё время равными нулю, то проекция центра масс механической системы на эту ось неподвижна или движется равномерно.

Действительно,

если Σ

+

Σ

=

0, то

=

0, т. е.

=

const.

Если при этом в начальный момент времени

![]() =

0, то

=

0, ХС

= const,

т. е. координата ХС

центра масс остается постоянной.

=

0, то

=

0, ХС

= const,

т. е. координата ХС

центра масс остается постоянной.

Следствия из теоремы о движении центра масс выражают закон сохранения движения центра масс механической системы.

С помощью теоремы о движении центра масс механической системы решают задачи, в которых рассматривается только поступательная часть движения тел, образующих механическую систему.

Рекомендуется следующий алгоритм решения задач.

Выбирается система отсчёта.

К механической системе прикладываются все активные силы и реакции внешних связей.

3. Записывается теорема о движении центра масс (m·ac = Σ + Σ = FE + RE) в проекциях на оси системы отсчёта:

m· = Σ + Σ ;

m· = Σ + Σ ;

m· = Σ + Σ .

Вычисляются суммы проекций активных сил и реакций внешних связей на оси системы отсчёта и подставляются в последние выражения.

В зависимости от условий решается прямая либо обратная задача динамики.

Поскольку для заочной формы обучения курсовых заданий на использование теоремы о движении центра масс механической системы не предусмотрено, то примеры решения таких задач в данном учебно-методическом пособии не приведены.

Вопросы и задания для самоконтроля

Сформулировать теорему о движении центра масс механической системы.

Записать векторную формулу, выражающую теорему о движении центра масс механической системы.

Записать дифференциальные уравнения движения центра масс механической системы в декартовой системе отсчёта.

Сформулировать первое следствие из теоремы о движении центра масс механической системы.

Сформулировать второе следствие из теоремы о движении центра масс механической системы.

5.2. Теоремы об изменении количества движения материальной точки и количества движения механической системы

5.2.1. Теорема об изменении количества движения

материальной точки

В этой теореме используются понятия «количество движения» и «импульс силы». Введём эти понятия.

Количество движения материальной точки – векторная мера механического движения, равная произведению массы точки на её скорость.

Р

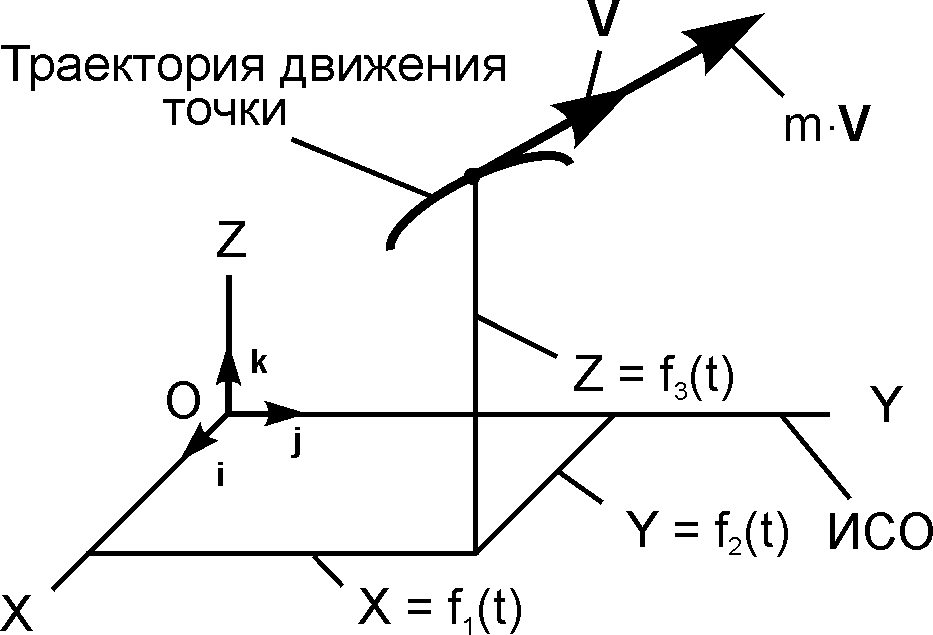

Рис. 5.2

Согласно определению вектор количества движения m·V имеет такое же направление, как и вектор скорости V точки. Количество движения m·V является векторной мерой механического движения. Количество движения имеет размерность [кг·м/с].

Р

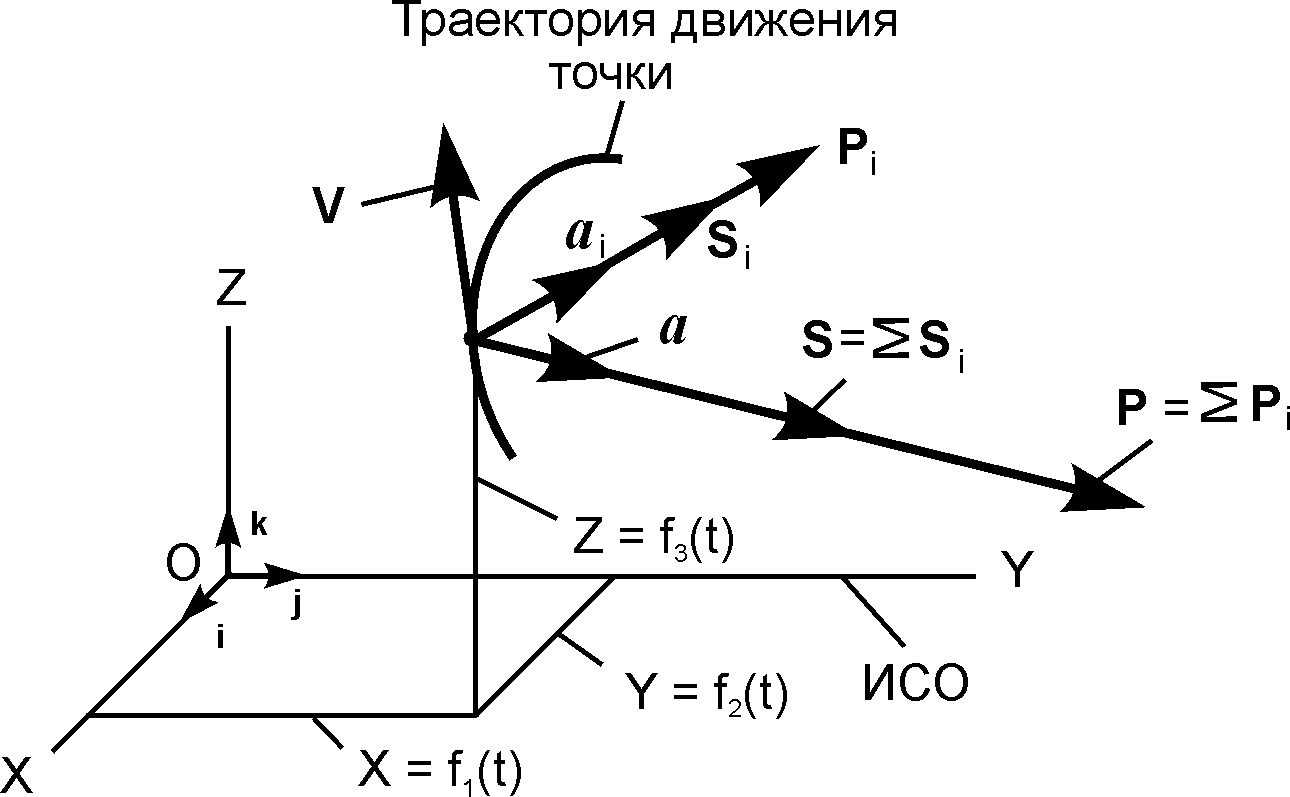

Рис. 5.3

В теоретической механике используют понятие «элементарный импульс силы».

Элементарный импульс силы – векторная мера действия силы, равная произведению силы на элементарный промежуток времени её действия.

Si = Pi ·Δt,

где Si – элементарный импульс силы; Pi – сила; Δt – элементарный промежуток времени.

Равнодействующая системы сил, действующих на точку, определяется по формуле P = ΣPi.

Если постоянная по модулю и направлению сила Pi действует на точку в течение промежутка времени Δt = t2 – t1, то элементарным импульсом силы за конечный промежуток времени является вектор

Si = Pi·Δt = Pi·(t2 – t1).

Направление этого вектора совпадает с направлением силы, а его модуль равен произведению модуля силы на время её действия:

Si = Pi·(t2 – t1).

В общем случае импульс Si силы Pi за промежуток времени Δt = (t2 – t1) определяется векторным интегралом от вектора Pi по скалярному аргументу t:

Si

=

![]() .

.

Импульс силы за конечный промежуток времени – величина, равная определённому интегралу от элементарного импульса силы, где пределами интеграла являются моменты начала и конца данного промежутка времени.

Импульс равнодействующей Р нескольких сил Pi за некоторый промежуток времени равен геометрической сумме импульсов соответствующих сил за этот же промежуток времени.

S = ΣSi.

В проекциях на координатные оси имеем:

SОХ = ΣSiОХ; SOY = ΣSiOY; SOZ = ΣSiOZ.

Проекция импульса равнодействующей на ось системы отсчета равна алгебраической сумме проекций импульсов составляющих сил на ту же ось.

Теорема об изменении количества движения материальной точки в дифференциальной форме выражается формулой

d(m·V)/dt = P.

Производная по времени от количества движения материальной точки геометрически равна равнодействующей сил, приложенных к этой точке.

Теорема об изменении количества движения материальной точки в интегральной (конечной) форме приобретает вид

m·V2 – m·V1 = ΣSi,

где V2, V1 – скорости точки соответственно в конечный и начальный моменты времени.

Изменение количества движения материальной точки за некоторый промежуток времени равно геометрической сумме импульсов сил, приложенных к точке за тот же промежуток времени.

Эту теорему называют также теоремой импульсов.

Последнему векторному равенству соответствуют три уравнения в проекциях на оси системы отсчёта OXYZ:

m·V2ОХ – m·V1ОХ = ΣSiОХ;

m·V2OY – m·V1OY = ΣSiOY;

m·V2OZ – m·V1OZ = ΣSiOZ,

где V2ОХ, V2OY, V2OZ, V1ОХ, V1OY, V1OZ – проекции конечной и начальной скоростей точки на координатные оси системы отсчёта

Изменение проекции количества движения материальной точки на координатную ось за некоторый промежуток времени равно сумме проекций на ту же ось импульсов, приложенных к точке сил за тот же промежуток времени.

Большинство практических задач решается по уравнениям в проекциях на оси координат.