Травматология и ортопедия. В трёх томах. Шапошников Ю.Г. / Травматология и ортопедия. Руководство для врачей. Том 3. Шапошников Ю.Г

..pdf6.4.2.Дольчатый надколенник

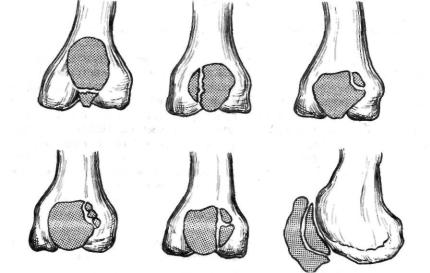

Дольчатый надколенник — нередко встречающаяся у детей аномалия развития. А. Я. Пытель отмечал это у 1—2% взрослых пациентов, подвергшихся рентгенографии коленного сустава. У детей аномалия встречается чаще как следствие задержки роста и окостенения ске лета. С ростом несколько островков окостенения сливаются. Порок развития заключается в дольчатом строении надколенника, состо ящего из нескольких фрагментов при нормальных по форме и размерам надколенника при клиническом осмотре. Наблюдается эта аномалия развития чаще у мужчин (90%) и бывает двудольчатой и трехдольчатой. При этом дольки расположены во фронтальной плоскости и видны на профильной рентгенограммме. К очень редким формам относится двойной надколенник, состоящий из двух распо ложенных один (больший) впереди другого. А. Я. Пытель (1934) составил схему наиболее часто встречающихся вариантов дольчатого надколенника (рис. 6.16).

Этиология заболевания связана с множественной закладкой ко стных ядер надколенника с самостоятельным развитием каждой дольки. Надколенник появляется впервые на 9—10-й неделе внут риутробной жизни в виде хрящевого островка, не связанного с сухожилием, волокна которого позднее вплетаются в хрящевую ткань надколенника. Первые 3 года надколенник остается полностью хрящевым, а на 4—6-м году жизни появляется островок окостенения. В 15% случаев [Odermant, 1921 ] может быть два или несколько центров окостенения, которые позднее сливаются в единый. В от дельных случаях бывает много островков — эта патология уже может рассматриваться как проявление точечной эпифизарной хондродисплазии, при этом аналогичные явления могут быть и в других эпифизах скелета. Двойные островки окостенения — это просто вариант развития. Задержка в окостенении и слиянии может быть причиной дольчатого надколенника. Muller (1924) в экспериментах на крысах показал, что при длительной иммобилизации коленных суставов в согнутом положении можно добиться разделения надко ленника на несколько фрагментов путем появления лоозеровской зоны. Отсюда одна из теорий возникновения дольчатого надколен ника — следствие поздней костной перестройки сначала единого центра окостенения надколенника.

Клиническая картина дольчатого надколенника бедна симптома ми. У взрослых нередко развивается деформирующий артроз колен ного сустава, связанный с передней травматизацией области сустава, наличием выпота в суставе. У детей отмечаются частая травматизация сустава в связи с его нестабильностью, разболтанность свя зочного аппарата. Ограничение движений в суставе, атрофия мышц бедра — следствие развивающегося артроза. Дифференциальную диагностику необходимо проводить между дольчатым надколенником и продольными переломами, могущими стимулировать дольчатый надколенник.

Дольчатый надколенник обычно лечения не требует. В некоторых

287

Рис 6.16. Наиболее часто встречающиеся варианты дольчатого надколенника (схема).

случаях для профилактики артроза может быть предложена туннелизация двух долей надколенника спицей по Бэку.

6.4.3. Врожденный вывих голени в коленном суставе

Врожденный вывих голени в коленном суставе относится к редким деформациям и обнаруживается в раннем детском возрасте по ярким клиническим симптомам.

Наблюдаются выраженная контрактура в коленном суставе, не возможность сгибания голени в колене, наличие рекурвации в нем (переразгибание), разболтанность боковых связок в коленном сус таве.

Заболевание впервые описано Muscat (1897) и Drehmann (1899). Последний отмечал, что оно встречается в 30 раз реже врожденного вывиха в тазобедренном суставе. Н. И. Кефер справедливо отмечал, что это страдание намного реже. Девочки болеют чаще мальчиков, двусторонние поражения в 3 раза чаще односторонних. Коленный сустав находится в положении переразгибания голени при переме щении проксимального конца болыпеберцовой кости кпереди. Задние и боковые врожденные вывихи в коленном суставе встречаются крайне редко и не имеют типичной клинической картины.

Этиология возникновения вывиха связана с врожденной дистро фией четырехглавой мышцы бедра. В развитии аномалии имеет значение неправильное положение плода в полости матки [Унгер, 1959], когда коленные суставы разогнуты при согнутых тазобедрен-

288

ных суставах. При одновременном маловодий происходят непра вильное развитие коленных суставов, развитие косолапости и врож денного вывиха бедер. Такие сочетания множественных пороков описаны М. В. Волковым (1972).

Различают три стадии врожденного вывиха голени (Drehman): I стадия — суставная поверхность болыпеберцовой кости смещается кпереди по отношению к эпифизу бедра и верхним краем входит в область сочленения бедра с надколенником; II стадия — задний край болыпеберцовой кости при сгибании голени упирается в пе реднюю часть суставной поверхности мыщелков бедра; III стадия — перемещение болыпеберцовой кости под влиянием нагрузки не толь ко кпереди, но и вверх. В этих случаях развивается полный вывих голени с отсутствием соприкосновения суставных поверхностей бед ренной и большеберцовой костей.

При осмотре в этих случаях прощупываются в виде ступенчатого образования в подколенной области мыщелки бедра и даже межмыщелковая впадина. Кожа при этом несколько натянута сзади и собрана в поперечные складки спереди коленного сустава. Сгибатели голени перемещаются кпереди, приобретают функцию разгибателей и препятствуют сгибанию колена; движения при этом возможны лишь в пределах 20° с учетом рекурвации. Походка больного на поминает пружинящие движения кенгуру. Пружинящая контрактура в положении переразгибания возникает вследствие указанного вы виха задней группы мышц бедра. Эти мышцы подтягивают голень к передней поверхности мыщелкового бедра. Нижние конечности при этом укорочены из-за смещения костей голени вверх.

На рентгеновском снимке можно видеть смещение большебер цовой кости кпереди и вверх, уплощение передней поверхности мыщелков бедренной кости. В грудном возрасте, несмотря на неконтурирующиеся хрящевые эпифизы можно выявить отсутствие конгруэнтности суставных поверхностей и смещение вверх и кпереди большеберцовой кости. На фасных снимках легко обнаружить бо ковое смещение костей голени кнаружи.

Дифференцировать заболевание необходимо от врожденных контрактур в коленном суставе на почве артрогрипоза, когда имеются множественные контрактуры суставов, косолапость и др., от врож денного высокого стояния надколенника и от врожденного отсутствия надколенника.

Лечение этого порока развития следует начинать рано, в первые недели жизни. Вначале проводится попытка консервативного сопо ставления суставных поверхностей с удержанием их в правильном положении: это достигается тракцией голени по оси с усилением разгибания, затем пальцевым давлением в противоположном на правлении на мыщелки бедра и верхний отдел голени со сгибанием в суставе, который фиксируется задней гипсовой лонгетой под пря мым углом в коленном суставе на 4 нед, после чего назначают лечебную гимнастику. При таком методе лечения либо не удается сопоставить поверхности (этому могут мешать сгибатели голени или четырехглавая мышца бедра), либо не удается удержать суставные

10—1241 |

289 |

концы. Но попытка воспроизведения такой методики должна быть предпринята, и только затем следует усложнять методику вправле ния: на 1 нед устанавливают вертикальное вытяжение голени по Шеде, затем под наркозом с применением мышечных релаксантов вправление повторяют. В отдельных случаях следует применить две перекрещивающиеся спицы в положении почти полного разгибания голени с наложением задней гипсовой лонгеты на 4 нед.

Медлить с получением эффективного вправления не следует, так как из-за контрактуры более позднее сопоставление суставных кон цов затрудняется. При безуспешности консервативного вправления рекомендуют оперативные вмешательства. М. В. Волковым (1979, 1985) описано лечение врожденного вывиха коленного сустава с помощью наложения шарнирно-дистракционного аппарата Волко ва—Оганесяна. Постепенная тракция дуг по длине в течение 2—3 нед позволяет растянуть укороченный связочный аппарат сустава. С помощью боковых тяг с постоянным зазором в щели сустава до 5 мм удается сопоставить и удержать суставные поверхности в правильном положении, начав сначала пассивные, а затем активные движения. Аппарат снимают через 3 мес его пребывания на больном.

Среди оперативных методов лечения этого заболевания описы вают удлинение сухожилия прямой мышцы бедра, а иногда и су хожилий сгибателей, артротомию для смещения сгибателей голени кзади. А. А. Козловский у старших детей и взрослых в тяжелых случаях рекомендовал прибегать к внутрисуставному артродезу, Ф. Р. Богданов — к резекции суставов в сочетании с сегментарной остеотомией бедра и устойчивым остеосинтезом стержнем, а при наличии показаний—и к пластике крестообразных связок с открытым вправлением вывиха. М. В. Волков при невозможности получения хорошего эффекта с помощью шарнирно-дистракционного аппарата Волкова—Оганесяна в запущенных случаях у старших детей и взрослых рекомендует артротомию, укорачивающую надмыщелковую резекцию метафиза бедра (на 4 см) с пластикой боковых и крестообразных связок лавсановой лентой. Эффект всех оперативных вмешательств значительно уступает дистракционному остеосинтезу шарнирными аппаратами, дающему эффект при раннем применении лечения до 7 лет.

Прогноз заболевания в смысле функции коленного сустава бла гоприятный при рано начатом консервативном лечении. Оперативное лечение нередко ведет к инвалидности в связи с потерей движений в коленном суставе или развитием артрозов.

6.5. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ГОЛЕНИ

6.5.1. Врожденные ложные суставы костей голени У детей

Врожденные ложные суставы костей голени у детей составляют в среднем 0,5% от всей врожденной патологии опорно-двигательного аппарата [Капитанаки И. А., 1972]. Первые сведения о заболевании

290 |

I |

|

под названием «внутриутробные переломы» встречаются в трудах Гиппократа. К концу XIX века в литературе появилось достаточно большое количество публикаций с описанием единичных случаев заболевания под названием «внутриутробные переломы», «псевдо артрозы детского возраста», «врожденные псевдоартрозы» [Linck, 1887; Biingner, 1891; Sperling, 1892, и др.].

Врожденные ложные суставы могут быть латентными и истин ными. Истинные ложные суставы разделяют на тугие и подвижные. Латентные ложные суставы характеризуются искривлением костей голени в нижней трети кпереди и латерально, истончением диафиза берцовых костей на вершине искривления, полной или частичной облитерацией костномозговой полости. Для тугих форм врожденного ложного сустава характерно утолщение концов костных фрагментов с щелевидным промежутком между ними. При подвижной форме врожденного ложного сустава отмечается резко выраженное истон чение концов костных фрагментов.

В результате многочисленных исследований было установлено, что врожденные ложные суставы костей голени у детей представляют собой местное проявление нескольких заболеваний, течение которых связано с тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата. Так, В.О.Маркс (1978), Valentin (1932), Lovel (1982) обнаружили, что у 50—75% больных с врожденными ложными суставами встречается нейрофиброматоз. Проведенные многими авторами рентгенологиче ские и морфологические исследования показали, что образованию псевдоартроза в ряде случаев предшествуют патологические пере ломы костей голени в области очага фиброзной дисплазии [Капитанаки И. А., Ярошевская Е. Н., 1963; Волков М. В., Самойлова Л. И., 1973, и др.]. Brown и соавт. (1977) на основании клиникорентгенологического и морфологического методов исследования впер вые разделили больных с врожденными псевдоартрозами на три группы: больные нейрофиброматозом, больные с фиброзной дисплазией, а также больные, у которых отсутствовали признаки нейрофиброматоза и фиброзной дисплазии. В дальнейшем В. Л. Анд рианов и А. П. Поздеев (1983) изучили функциональное состояние нервной, мышечной, сосудистой систем, сопоставили полученные данные с особенностями формирования псевдоартроза и нарушением структуры тканей в области ложного сустава и установили, что причинами развития врожденных ложных суставов костей голени у детей являются нейрофиброматоз, миелодисплазия и фиброзная дисплазия.

Развитие ложного сустава у детей с нейрофиброматозом и миелодисплазией имеет много общего. Как при нейрофиброматозе, так

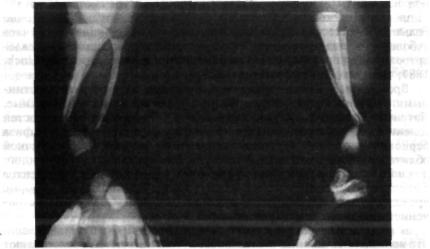

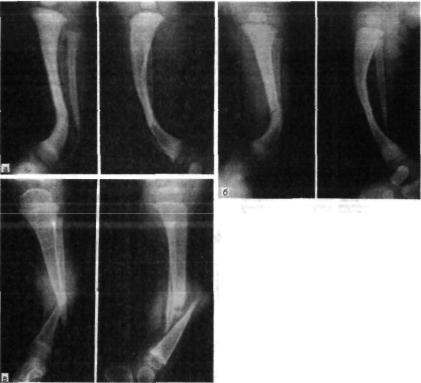

имиелодисплазии истинный ложный сустав у новорожденных встре чается крайне редко (рис. 6.17), Чаще же истинному ложному суставу у этих больных предшествует латентный, из которого по степенно или в результате травмы развивается псевдоартроз (рис. 6.18). Течение ложного сустава у детей с миелодисплазией имеет

исвои особенности. Наряду с прогрессирующим течением латентного ложного сустава, что всегда наблюдается при нейрофиброматозе, у

ю* |

291 |

|

Рис. 6.17. Рентгенограммы. Врожденный ложный сустав у новорожденного, страда ющего миелодисплазией.

ряда больных с миелодисплазией может встретиться и благоприятное, непрогрессирующее течение. Кроме того, переломы берцовых костей у этих больных могут происходить и без предшествующего их искривления.

Развитие ложного сустава при фиброзной дисплазии имеет ряд существенных отличий, обусловленных локальным поражением ко стной ткани. Патологические переломы у этих детей происходят на уровне очага примитивного костеобразования с развитием тугой формы ложного сустава (рис. 6.19).

Поражение нервной системы при нейрофиброматозе и миелодисплазии, а также сходная клинико-рентгенологическая картина на чала и последующего течения ложного сустава позволяют считать, что в основе развития врожденных псевдоартрозов у больных этих двух групп лежат нейротрофические расстройства. При фиброзной дисплазии причиной развития ложного сустава является наличие очагов низкодифференцированной костной ткани, которая неспособ на нести адекватную опорную функцию.

Лечение. Лечение врожденных ложных суставов проводят диф ференцированно, с учетом их этиологии, формы и характера течения.

К о н с е р в а т и в н о е л е ч е н и е . Показанием для консерватив ного лечения являются непрогрессирующие, а также прогрессиру ющие формы латентного ложного сустава у детей не старше 2-летнего возраста. Для предупреждения переломов патологически измененных костей голени проводят иммобилизацию конечности гипсовыми или хлорвиниловыми лонгетами. Детям с миелодисплазией одновремен но назначают медикаментозное и физиотерапевтическое лечение,

292

Рис. 6.18. Наиболее типичная форма развития подвижного псевдоартроза у больных нейрофиброматозом и миелодисплазией.

а — рентгенограммы костей голени больной нейрофиброматозом в возрасте 2 мес. Латентная форма ложного сустава костей голени; б — в возрасте 3 мес — косопопереиная ЛИНИЯ перелома большеберцовой кости на вершине искрив ления; в — в возрасте 2 лет. Сфор мировалась подвижная форма ложного сустава.

направленное на улучшение нервной трофики (витамины Bi, Вб, Bj2, АТФ, кокарбоксилаза, алоэ по 30 инъекций; солено-хвойные ванны, электрофорез эуфиллина и лидазы по 15 сеансов на ниж негрудной и поясничный отдел позвоночника). С началом ходьбы конечность фиксируют шинно-кожаным аппаратом. Восстановление костномозговой полости и уменьшение угла искривления берцовых костей при непрогрессирующей форме латентного ложного сустава служат поводом для отмены фиксации конечности лонгетой или шинно-кожаным аппаратом.

Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е в р о ж д е н н ы х п с е в д о а р трозов. Показания к хирургическому лечению врожденных лож ных суставов следующие:

1)прогрессирующая форма течения латентного ложного сустава

удетей старше 1,5—2 лет;

2)тугая и подвижная форма врожденного ложного сустава у детей старше 1,5—2 лет.

Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е п р о г р е с с и р у ю щ е й ла т е н т н о й формы в р о ж д е н н о г о ложного сустава. Кон сервативные мероприятия в большинстве случаев не могут предот вратить патологический перелом истонченных, склерозированных

293

берцовых костей, а попытки устранить деформацию путем корри гирующей остеотомии на вершине искривления всегда приводят к развитию тугой или подвижной формы ложного сустава.

В 1966 г. Van Nes предложил для лечения больных с латентной формой ложного сустава применять «превентивную костную пла стику». Для предупреждения перелома патологически измененной большеберцовой кости на всем протяжении вогнутой поверхности он укладывал массивный костный аутоили аллотрансплантат. Кон цы трансплантата погружал в сформированные в области прокси мального и дистального метадиафизов пазы. У оперированных по этой методике больных в послеоперационном периоде отмечалось утолщение большеберцовой кости, уменьшилось или полностью ус транилось ее искривление.

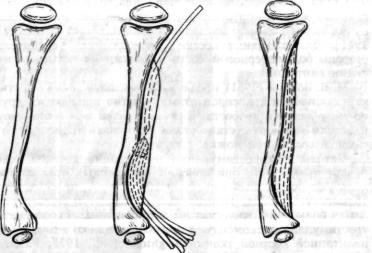

В. Л. Андрианов и А. П. Поздеев в 1982 г. предложили метод лечения прогрессирующей формы латентного ложного сустава, за ключающийся в восполнении дефекта пораженной кости и устра нении ее деформации путем пластики деминерализованными ко стными аллотрансплантатами из двух небольших разрезов (рис. 6.20).

294

Рис. 6.20. Превентивная пластика латентного ложного сустава деминерализованными костными аллотрансплантатами (схема).

Техника операции следующая. На вогнутой поверхности в области проксимального и дистального метафизов производят два разреза до кости длиной 2 см. Желобоватым распатором отслаивают надкостницу от разреза до разреза. Деминерализованные трансплантаты нарезают в виде полос. Длина их должна соответствовать длине патологически измененного участка кости, а их объем — объему необходимого утолщения кости. Нарезанные в виде полос деминерализованные аллотрансплантаты связывают с одной стороны лавсановой нитью. Лавсановую нить проводят через отверстие в вершине полимерного колпачка, диаметр основания которого превышает диаметр связанных пучком деминерализованных аллотрансплантатов. Деминерали зованные аллотрансплантаты со стороны колпачка привязывают к концу проводника, выведенного из другого разреза. Выводят проводник из сформированного канала, при этом протягивают деминерализованные аллотрансплантаты в сформированный поднадкостнично канал. Мягкие ткани прижимают надкостницу к гибким демине рализованным аллотрансплантатам, которые заполняют вогнутую поверхность кости на всем протяжении. Лавсановую нить срезают и удаляют вместе с полимерным колпачком, разрезы зашивают. Конечность в течение месяца фиксируют гипсовой повязкой до средней трети бедра. После снятия гипсовой повязки для разгрузки пораженной голени до перестройки деминерализованных аллотрансплантатов реко мендуют ношение шинно-кожаного аппарата.

Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е т у г о й и п о д в и ж н о й формы в р о ж д е н н о г о ложного сустава голени. Лече ние тугой и подвижной формы врожденного ложного сустава голени только хирургическое. Широко применяют костную пластику сво бодными и несвободными костными трансплантатами, электрости муляцию, чрескостный остеосинтез, комбинированный остеосинтез, сочетающий устойчивый остеосинтез металлическими конструкци ями с трансплантацией костной ткани. В качестве пластического материала используют кортикальные и деминерализованные костные аллотрансплантаты, брефотрансплантаты, аутокость.

295

Среди методов, основанных на пластике ложного сустава сво бодными костными трансплантатами, широкое распространение по лучил метод двойного накладного трансплантата по Войду [Boyd В., 1941 ]. Два массивных костных трансплантата укладывают по обе стороны большеберцовой кости и фиксируют четырьмя металличе скими винтами.

М. В. Волков (1961) предложил замещать дефект кости тонкими кортикальными трансплантатами, плотно прижатыми друг к другу по типу вязанки хвороста. В связи с развитием микрохирургии для пластики ложного сустава стали применять трансплантаты на пи тающей сосудистой ножке.

Методы электростимуляции регенерации костной ткани также нашли применение при лечении врожденных псевдоартрозов. Ис пользуют постоянный ток силой 10—20 мкА, низкочастотные элек тромагнитные поля, монофазный и бифазный пульсирующий ток. Ввиду большого количества неблагоприятных исходов методы элек тростимуляции рекомендуют применять только в сочетании с транс плантацией костной ткани [Brighton et al., 1975; Paterson, Levis, 1980; Basset et al., 1981; Paterson, Simonis, 1985].

Значительные успехи при лечении этой патологии достигнуты в связи с применением чрескостного остеосинтеза. В зависимости от формы ложного сустава и степени укорочения предложены моно локальный и билокальный остеосинтез [Илизаров Г. А., 1971 ]. Мо нолокальный остеосинтез применяют при тугих формах ложного сустава с утолщенными концами костных фрагментов. После нало жения аппарата Илизарова производят асимметричную дистракцию по 0,75—1 мм/сут до устранения укорочения и угловых деформаций.

Показанием к билокальному остеосинтезу служат подвижные ложные суставы с укорочением конечности более 1,5 см. Методом дистракционного эпифизеолиза или остеотомии производят удлине ние проксимального фрагмента до устранения укорочения и заводят концы костных отломков друг за друга на 2—3 см [Грачева В. И., 1981]. Прочный остеосинтез концов костных фрагментов ложного сустава достигается встречно-боковой компрессией спицами с опор ными площадками или кольцами. Частота неудач при использовании методов чрескостного остеосинтеза колеблется от 25 до 30% [Мор гун В. А., 1973; Илизаров Г. А., Грачева В. И., 1975; Грачева В. И., 1981; Меженина Е. П., 1982].

В последние годы при лечении врожденных псевдоартрозов голени наиболее перспективными являются операции, сочетающие хорошую адаптацию костных отломков на значительном протяжении, тр*.лсплантацию костной ткани и устойчивый, малотравматичный остео синтез. В наибольшей степени перечисленным требованиям со ответствует двухэтапная методика, разработанная в 1980 г. В. Л. Андриановым и А. П. Поздеевым. Операция показана детям с 1,5—2-летнего возраста. На первом этапе предусматривается сра щение костных фрагментов большеберцовой кости. Концы костных фрагментов большеберцовой кости выделяют поднадкостнично и плотно адаптируют друг к другу боковыми поверхностями на про-

296