- •Особенности задач принятия решений

- •1.1. Формирование задач принятия решений.

- •1.2. Основные понятия системного анализа

- •1.3. Постановка задач принятия оптимальных решений

- •1.4. Принятие решений в условиях определенности

- •1.5. Принятие решений с учетом неопределенностей

- •Принятие решений в антагонистических и конфликтных ситуациях

- •Основная теорема теории игр. Всякая конечная антагонистическая игра 2-х лиц имеет цену и у каждого игрока имеется, по меньшей мере, одна оптимальная стратегия.

- •Аналитический метод решения игры (продолжение лекции 2)

- •Геометрический способ решения игры

- •Метод последовательных приближений

- •Решение игры методом сведения к задаче линейного программирования (лп)

- •Принятие статистических решений

- •Классические критерии пр.

- •Производные критерии

- •Рассмотрим пример применения рассмотренных статистических критериев пр для следующей практической задачи.

- •Связь между критериями и их графическая интерпретация

- •Критерии с прямоугольными конусами п редпочтения

- •Критерий с прямыми предпочтениями

- •Критерии с иными фп

- •Рациональный выбор решений: аксиомы, задачи, парадоксы

- •Многокритериальные решения: модели, оценка альтернатив, выбор решений

- •Интерактивные методы решения мкз

- •Метод уступок

- •Пример выбора варианта квартиры

- •Метод смещенного идеала

- •Метод electre

- •Метод promethee

- •Принципы группового выбора решений

- •Анализ риска

- •1. Измерение риска

- •Риск катастроф как независимый критерий

- •Коллективные решения

- •Особенности пр в малых коллективах

- •Общая схема экспертизы. Для решений задач пр привлекаются эксперты. Общая схема экспертизы включает следующие элементы (рис.):

- •Методы обработки экспертной информации. Существуют три основные группы методов обработки экспертной информации: статистические методы; алгебраические методы; методы шкалирования.

- •Пр в организациях

- •4.1. Постановка задачи

- •4.2. Детерминистский случай.

- •4.3. Многостадийные задачи принятия решений в условиях неопределенности

- •4.4. Марковские модели принятия решений

- •19.1. Примеры биматричных игр

- •19.1.1. Борьба за рынки

- •19.1.2. Дилемма узников

- •19.1.3. Семейный спор

- •19.1.4. Студент - преподаватель

- •19.2. Смешанные стратегии

- •19.3. 2 X 2-6иматричные игры. Ситуация равновесия

- •19.4. Поиск равновесных ситуаций

- •19.4.1. Борьба за рынки

- •29.4.2. Дилемма узников

- •19.4.3. Семейный спор

- •19.4.4. Студент - преподаватель

- •19.5. Некоторые итоги

- •19.6. Задания и ответы

Метод смещенного идеала

Метод предназначен для выделения одного или подмножества наиболее предпочтительных объектов. Характерными особенностями метода являются:

наличие процедуры формирования "идеального" объекта (В+), служащего своего рода целью, к которой надо стремиться. Такой “идеал”, как правило, не достижим и не существует реально, но его полезно иметь для понимания ЛПР своих целей;

на каждой итерации производится исключение объектов, не претендующих на наиболее предпочтительные, т.е. не выделяются "лучшие" объекты, а исключаются "худшие".

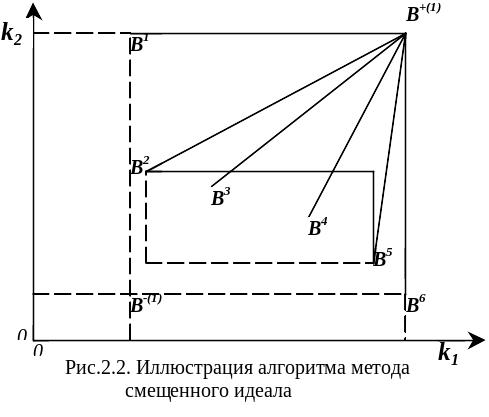

В общем виде алгоритм метода следующий (рис 2.2): сначала исключаются доминируемые объекты, так как среди них не может быть наиболее предпочтительного.

Формируется “идеальный” объект В+(1) из наиболее предпочтительных значений критериев и “антиидеальный” из наименее предпочтительных значений. Определяются расстояния от объектов из исходного множества до “антиидеала”, на основании которых выделяются “худшие” объекты. Среди таких объектов, как правило, есть объекты, имеющие одно наиболее предпочтительное значение (объекты В1 и В6 на рис 2.2).

После

исключения “худших” объектов вновь

переходим к э тапу

формирования “идеала”, и он изменяется

(на рисунке это В+(2)),

приближаясь к реальным объектам.

тапу

формирования “идеала”, и он изменяется

(на рисунке это В+(2)),

приближаясь к реальным объектам.

Процедура заканчивается, когда останется небольшое число объектов, которые и считаются наиболее предпочтительными.

С

0

После выбора наиболее предпочтительного объекта у ЛПР возникает неудовлетворенность, вызванная тем фактом, что выбран именно данный объект, а не другой. Такую неудовлетворенность называют конфликтом после решения.

На первых итерациях метода превалирует конфликт перед решением. На последующих итерациях “идеал” приближается к реальным объектам и конфликт перед решением уменьшается. Однако конфликт после решения может увеличиваться. Это свидетельствует о недостаточной изученности ЛПР решаемой задачи.

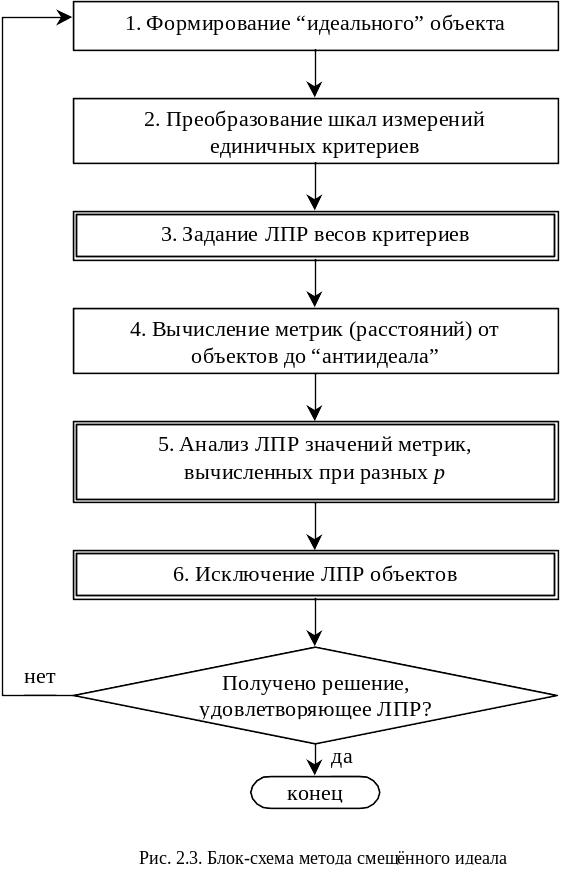

Рассмотрим подробно алгоритм метода, блок-схема которого приведена на рис.2.3.

Пусть исходное множество объектов включает п объектов. Все критерии kj (j=l,…,m) измеряются по шкале интервалов или отношений.

На

первом этапе формируется “идеальный”

объект

![]() ,

где

,

где

![]() – максимальное по предпочтению значение

критерия среди всех объектов, т.е.

– максимальное по предпочтению значение

критерия среди всех объектов, т.е.![]() ,

если предпочтение объекта возрастает

при увеличении kj,

или

,

если предпочтение объекта возрастает

при увеличении kj,

или

![]() ,

если предпочтение объекта возрастает

при уменьшении критерия. Если “идеал”

принадлежит множеству объектов, то

он и будет наиболее предпочтительным.

Но так как МКЗ обычно решается на

множестве эффективных объектов, то

“идеальный” объект не будет принадлежать

исходному множеству.

,

если предпочтение объекта возрастает

при уменьшении критерия. Если “идеал”

принадлежит множеству объектов, то

он и будет наиболее предпочтительным.

Но так как МКЗ обычно решается на

множестве эффективных объектов, то

“идеальный” объект не будет принадлежать

исходному множеству.

На

этом же этапе формируется “наихудший”

объект![]() из наименее предпочтительных значений.

из наименее предпочтительных значений.

На втором этапе осуществляется переход от физических единиц измерения критериев к относительным в соответствии с выражением:

![]() . (2.1)

. (2.1)

В

относительных единицах все критерии

будут изменяться в интервале

[0;1], при этом, чем меньше

![]() ,

тем ближе объект по критерию kj

к “антиидеальному”.

,

тем ближе объект по критерию kj

к “антиидеальному”.

Первые два этапа выполняются автоматически без участия ЛПР. На третьем этапе ЛПР, исходя из своих суждений о важности критериев, задаёт веса критериев Wj ( j = 1,...,m).

В случае затруднения ЛПР может воспользоваться информационным подходом к определению важности критериев, На следующем, четвёртом, этапе рассчитываются расстояния объектов до “антиидеала”. В качестве метрики используется следующее выражение:

(2.2)

(2.2)

Используя

в (2.2)

разные р, можно получить различные

метрики. Так, при р=1, получим аддитивный

оператор, а при

![]() (2.2)

переходит в

(2.2)

переходит в

![]() .

Чем больше значение

.

Чем больше значение

![]() ,

тем дальше объект от “антиидеала” и

ближе к “идеальному”.

,

тем дальше объект от “антиидеала” и

ближе к “идеальному”.

С ледует

отметить, что в качестве метрики для

сравнения объекта с “идеальным” можно

использовать и другие операторы

агрегирования.

ледует

отметить, что в качестве метрики для

сравнения объекта с “идеальным” можно

использовать и другие операторы

агрегирования.

На следующем, пятом, этапе, задавая различные значения р, ЛПР определяет разные метрики для сравнения с “идеальным”. При каждом р, т.е. для каждой метрики, все объекты упорядочиваются по близости к “идеалу” по величине . ЛПР в диалоге, изменяя p, исследует влияние различных метрик на упорядочение объектов.

Далее, на шестом этапе ЛПР принимает решение об исключении объектов, не претендующих на наиболее предпочтительный. Очевидно, что это те объекты, которые при различных метриках (разных р) находятся в конце упорядоченных рядов. Действительно, если независимо от выбранной метрики объект далек от “идеала”, то есть все основания исключить его.

После исключения объектов начинается следующая итерация с формирования “идеального” объекта уже на оставшемся подмножестве объектов.

Заканчивается процедура, когда после очередного исключения осталось небольшое число объектов, которые и будут наиболее предпочтительными.

Следует отметить, что на каждой итерации целесообразно анализировать разброс критериев. Дело в том, что среди исключаемых объектов, как правило, есть объекты, включающие максимальные и минимальные значения критериев. Тем самым на каждой итерации уменьшается область изменения критериев и, значит, существенно изменяется их разброс. Тогда, используя информационный подход, можно выделить неинформативные критерии и в целях упрощения задачи исключить такие критерии.

В заключение отметим, что данный метод наиболее эффективен при больших размерностях задачи.