- •1. Роль и место планирования в управлении предприятием.

- •2. Формы планирования и виды планов.

- •6. По очередности во времени:

- •7. По степени полноты разработки:

- •4. Риск и неопределенность в планировании.

- •5. Традиционные методы принятия плановых решений

- •3. Система бухгалтерского учета.

- •6. Экономико-математические методы

- •7. Сущность стратегического планирования

- •8. Структура стратегического планирования

- •9. Определение миссии и целей фирмы

- •10. Стратегическое развитие предприятия

- •11. Технология разработки стратегии

- •12. Сущн.Инвестиций и инв.Процесса и их связь со стратегией предприят

- •13.Состояние и факторы активизации инвес.Деятельности на предприят

- •14. Методика оценки эффективности инвестиц.Проектов

- •15. Хозяйствен. Риск, сущность, место и роль в планировании на пред.

- •16. Виды потерь и риска

- •1. Внешние риски.

- •2. Внутренние риски.

- •3. Прочие риски:

- •17.Показатели и методы оценки риска в планировании

- •18. Методы снижения риска

- •19. Сущность тактического планирования

- •20. Содержание и структура тактического плана

- •21. Порядок разработки тактического плана

- •22. Нормативная база планирования

- •23. Маркетинговый подход в планировании продаж.

- •24. Оценка конкурентоспособности товара

- •25. Планирование цены.

- •26. Прогнозирование величины продаж

- •27. Структура и показатели производственной программы предприятия

- •28. Методика планирования производственной программы.

- •29. Обоснование производственной программы производственными мощностями

- •30. Планирование выполнения производственной программы

- •31.Содержание, цели и задачи плана мат.-техн.Обеспечения производства

- •32.Планирование потребности в сырье, материалах, топливе и энергии

- •33.Планирование незавершенного производства

- •34.Планирование приобретения сырья и материалов

- •35. Планирование потребности в оборудовании

- •36.План-ние покрытия потребности предприятия в мат.-техн.Ресурсах

- •37.Содержание и задачи плана по труду и персоналу

- •38. Планирование численности.

- •39. Плановый баланс труда предприятия.

- •40. Планирование роста производительности труда

- •41. Состав фот

- •42. Методика расчета планового фот.

- •43. Состав и содержание плана социального развития предприятия.

- •44. Методы социального планирования.

- •45. Содержание плана по себестоимости.

- •46. Планирование снижения себестоимости продукции за счет тэф

- •47. Методы калькулирования себестоимости

- •48. Калькулирование себестоимости продукции

- •49. Составление смет

- •I группа. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (рсэо)

- •II группа. Расходы по организации, обслуживанию и управлению производством (цеховые расходы).

- •III группа. Непроизводительные расходы (не планируются).

- •I группа. Административно-управленческие расходы.

- •II группа. Расходы по организации и обслуживанию производственно-хозяйственной деятельности.

- •III группа. Налоги и отчисления.

- •IV группа. Общехозяйственные расходы непроизводственного характера (не планируются).

- •50. Сводная смета затрат на производство

- •51. Содержание финансового плана

- •52. Плановый баланс доходов и расходов предприятия.

- •53. План формирования прибыли предприятия.

- •54. Планирование использования прибыли.

- •5. Оперативные финансовые планы.

- •55,. Сущность и методика бизнес планирования на предприятии

- •56. Бизнес-план развития сельскохозяйственной организации

39. Плановый баланс труда предприятия.

Плановый баланс труда представляет собой сопоставление плановой потребности в персонале с фактическим его наличием на начало планового периода. При его составлении определяется высвобождение персонала и дополнительная потребность в персонале. Данный расчет проводится по каждой профессии и специальности.

Дополнительная потребность в персонале планируется отдельно на прирост численности и на замену выбывающих.Численность персонала, требующаяся на замену уходящих в связи с окончанием сроков договора, рассчитывается на основе отчетных данных о прибывших работниках по трудовым договорам за последние 2—3 года с учетом их сроков.Размер возмещения убыли работников в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил определяется на основе данных о численности молодежи призывного возраста, сложившейся за последние 2—3 года. На основе отчетных данных за последние 2—3 года определяется и естественная убыль персонала. При этом учитываются возрастной состав работников, коэффициент смертности, размер перехода работников на пенсию.

Общая дополнительная потребность в персонале определяется суммированием дополнительной потребности на прирост численности и дополнительной потребности на замену выбывающих.

При планировании дополнительной потребности в персонале необходимо обеспечить рациональное использование трудовых ресурсов, правильную расстановку рабочих и специалистов в соответствии с их квалификацией и стажем работы.

Разработка данного плана включает также подготовку квалифицированных кадров. Меры по компенсации в тех областях, где квалификация недостаточна, включают: обучение работников необходимой квалификации, повышение или изменение квалификации.

Удовлетворение потребности в персонале осуществляется за счет следующих источников: внутренних – изменение трудовых отношений (перевод, изменение задачи);

внешних – заключение договоров о передаче кадров других предприятий (временно); заключение новых договоров (набор персонала).

Планирование набора персонала на вакантные должности складывается из следующего:

1. Найма персонала. Здесь предусматривается размещение имиджевой рекламы предприятия, ознакомление потенциальных кандидатов с потребностью в персонале при помощи различных источников по найму рабочей силы.

2. Выбора претендентов. Отбор претендентов из числа подобранных кандидатур посредством сокращения выбора достигается различными способами и инструментами

3. Принятия на работу. Заключение договоров, соглашений, контрактов. Здесь принимаются во внимание трудовое право и законодательство.

4. Внедрения сотрудников. Освоение вновь прибывшими работниками своей специальности, их интеграция в группы и в само предприятие.

Основные формы и виды подготовки и повышения квалификации кадров следующие.1. Профессиональное обучение. 2. Управленческое обучение. 3. Обучение путем ротации. 4. Повышение квалификации рабочих. 5. Повышение квалификации специалистов. 6. Самообразование.

40. Планирование роста производительности труда

Под производительностью труда понимается эффективность затрат труда, которая определяется количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени (выработка), или затратами труда на единицу продукции (трудоемкости продукции).

На предприятиях определяют часовую, дневную, месячную и годовую выработку.

Основным планируемым показателем на предприятии является годовая выработка, остальные показатели используются для анализа. При внутрипроизводственном планировании роста производительности труда широко применяется показатель трудоемкости продукции.

При планировании роста производительности труда используются следующие методы:1) по технико-экономическим факторам; 2) аналитический; 3) моделирования; 4) метод прямого счета.

*** Методика расчета роста производительности труда по технико-экономическим факторам основана на показателе относительной экономии численности работающих за счет влияния отдельных факторов на уровень выработки продукции.Факторы роста производительности труда: 1. Структурные сдвиги в производстве. 2. Повышение технического уровня производства. 3. Совершенствование управления, организации производства и труда: совершенствование управления производством; увеличение норм и зон обслуживания. 4. Изменение объема производства и удельного веса отдельных видов продукции.5. Отраслевые факторы: изменение горно-геологических условий, содержания полезных ископаемых в руде и т.п.; изменение способов добычи полезных ископаемых. 6. Ввод в действие и освоение новых предприятий (объектов).

Последовательность расчета: 1 этап. Определяется исходная численность работающих на планируемый период по планируемому объему производства при условии сохранения базисной выработки (Чисх): Чисх=ВПпл/Птбаз Чисх=Чбаз*К0/100

где ВПпл — планируемый объем производства товарной, чистой или реализованной продукции, принятый для измерения производительности труда, р.; ПТбаз — выработка продукции на одного среднесписочного работающего в базисном периоде, р.; Чбаз — численность работающих в базисном периоде, чел.; К0 — темп роста объема производства продукции в плановом периоде, %.

2 этап. На основе намеченных мероприятий, направленных на повышение производительности труда определяется возможное уменьшение численности работников. 3 этап. Определяется плановая численность работающих как разность между потребностью в ППП для планового объема выпуска по выработке базового периода и общей экономией работающих за счет всех факторов. 4 этап. Определяется плановый прирост производительности труда за счет внедрения организационно-технических мероприятий: ПТ = Э*100 / (Чисх-Э) где ПТ — плановый прирост производительности труда, %; Э — экономия численности работающих по всем факторам, чел.

Расчет экономии численности по факторам:

Структурные сдвиги в производстве. Влияние на экономию численности изменения удельного веса отдельных видов продукции устанавливается сравнением средней трудоемкости продукции планового и базисного периодов в одних и тех же единицах измерения: Эсс = Чисх – (Чисх*Кр*(Тб-Тп)/(Тб*100)) где Эсс — относительная экономия численности работающих за счет влияния структурных сдвигов в производстве, чел; Чисх — исходная численность работающих, рассчитанная по предприятию в целом, чел.; Кр—удельный вес рабочих в общей численности ППП, %; Тб, Тп – удельная трудоемкость базисная, плановая.

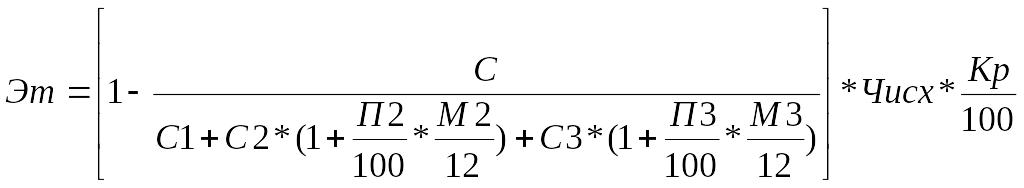

Повышение технического уровня производства. Экономия затрат труда определяется путем сравнения численности рабочих, необходимой для производства планового объема продукции, до и после технического совершенствования производства. При этом учитываются сроки действия мероприятий. Экономия численности за счет механизации и автоматизации производства, внедрения нового и модернизации действующего оборудования, внедрения новых технологических процессов может быть рассчитана по следующей формуле:

где Эт— относительная

экономия численности за счет замены

старого оборудования новым, за счет

модернизации действующего оборудования

или другого технического совершенствования,

чел.; С — общее количество оборудования

в плановом периоде, шт.; С1 — количество

оборудования, не подвергающегося

техническому совершенствованию, шт.;

С2, С3 — количество оборудования,

подвергающееся техническому

совершенствованию, шт.; П2, П3 — темп

роста производительности нового или

модернизированного оборудования, %; М2,

М3 — число месяцев действия нового и

модернизируемого оборудования; Чисх —

исходная численность работающих, чел.;

Кр— удельный вес рабочих, занятых

обслуживанием станков в общей численности

работающих, %.

где Эт— относительная

экономия численности за счет замены

старого оборудования новым, за счет

модернизации действующего оборудования

или другого технического совершенствования,

чел.; С — общее количество оборудования

в плановом периоде, шт.; С1 — количество

оборудования, не подвергающегося

техническому совершенствованию, шт.;

С2, С3 — количество оборудования,

подвергающееся техническому

совершенствованию, шт.; П2, П3 — темп

роста производительности нового или

модернизированного оборудования, %; М2,

М3 — число месяцев действия нового и

модернизируемого оборудования; Чисх —

исходная численность работающих, чел.;

Кр— удельный вес рабочих, занятых

обслуживанием станков в общей численности

работающих, %.

Экономия рабочей силы в связи с изменением трудоемкости продукции (Этп) определяется по формуле:

![]() где Т0, Т1

—трудоемкость единицы продукции до и

после внедрения мероприятия, нормо-ч.;

ВПпл — выпуск продукции в плановом

периоде, шт.; К— коэффициент срока

действия мероприятия; Фпл — плановый

фонд времени одного рабочего, ч.; Кн

—коэффициент выполнения норм

выработки.

где Т0, Т1

—трудоемкость единицы продукции до и

после внедрения мероприятия, нормо-ч.;

ВПпл — выпуск продукции в плановом

периоде, шт.; К— коэффициент срока

действия мероприятия; Фпл — плановый

фонд времени одного рабочего, ч.; Кн

—коэффициент выполнения норм

выработки.

Совершенствование управления, организации производства и труда. В этой группе факторов учитываются те организационные факторы, которые обеспечивают повышение производительности труда вне связи с повышением технического уровня производства.

Относительная экономия численности в результате специализации производства и расширения объема кооперированных поставок определяется с учетом увеличения удельного веса покупных изделий и полуфабрикатов в объеме продукции по формуле:

![]() где КПб, КПпл —

удельный вес кооперированных поставок,

соответственно в базисном и плановом

периодах, %; ВПпл — объем производства

в плановом периоде, р.; ПТб — выработка

на одного работающего в базисном

периоде, р.

где КПб, КПпл —

удельный вес кооперированных поставок,

соответственно в базисном и плановом

периодах, %; ВПпл — объем производства

в плановом периоде, р.; ПТб — выработка

на одного работающего в базисном

периоде, р.

Экономия численности работающих за счет изменения количества рабочих дней в плановом периоде (Эрд) определяется по формуле:

![]() где

Фд — число рабочих дней одного рабочего

в плановом периоде, дн.; Фо — число

рабочих дней одного рабочего в отчетном

периоде, дн.; Кр — удельный вес рабочих

в общей численности работающих, %.

где

Фд — число рабочих дней одного рабочего

в плановом периоде, дн.; Фо — число

рабочих дней одного рабочего в отчетном

периоде, дн.; Кр — удельный вес рабочих

в общей численности работающих, %.

Относительная экономия численности за счет сокращения внутрисменных потерь рабочего времени (Эвп) определяется по формуле:

![]() где Пб, Ппл —

внутрисменные потери рабочего времени

соответственно в базисном и плановом

периодах, %.

где Пб, Ппл —

внутрисменные потери рабочего времени

соответственно в базисном и плановом

периодах, %.

Экономия численности за счет сокращения потерь от брака в производстве (Эб) определяется по формуле:

![]() где Бб, Бпл — потери

от брака в процентах к себестоимости

продукции соответственно в базисном

и плановом периодах, %; Чбаз — численность

основных рабочих в базисном периоде,

чел.

где Бб, Бпл — потери

от брака в процентах к себестоимости

продукции соответственно в базисном

и плановом периодах, %; Чбаз — численность

основных рабочих в базисном периоде,

чел.

Относительная экономия рабочей силы за счет снижения численности рабочих, не выполняющих нормы выработки (Энв), рассчитываются по формуле:

![]() где Прн — плановое

повышение уровня выполнения норм

выработки группой рабочих, не

выполняющих нормы выработки, %; Ун —

удельный вес группы рабочих-сдельщиков,

не выполняющих нормы выработки, в

общей численности рабочих, %; 0,5 —

коэффициент повышения уровня

выполнения норм, происходящего на

протяжении всего планируемого

периода.

где Прн — плановое

повышение уровня выполнения норм

выработки группой рабочих, не

выполняющих нормы выработки, %; Ун —

удельный вес группы рабочих-сдельщиков,

не выполняющих нормы выработки, в

общей численности рабочих, %; 0,5 —

коэффициент повышения уровня

выполнения норм, происходящего на

протяжении всего планируемого

периода.

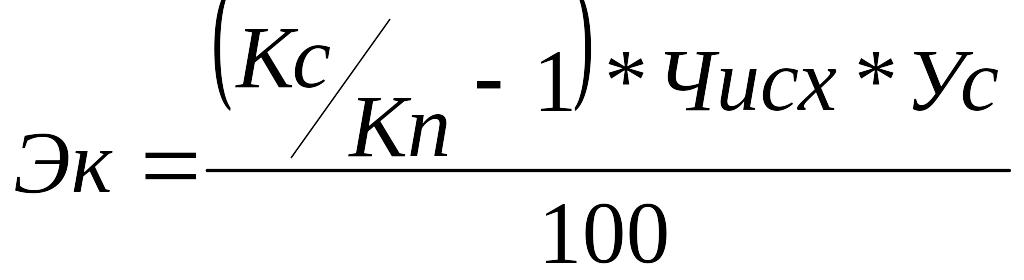

Относительное высвобождение численности основных рабочих-сдельщиков за счет повышения квалификации, интенсивности труда, приобретения практических навыков (Эк) рассчитывается по формуле:

где Кс —

скорректированный средний коэффициент

выполнения норм выработки рабочими-сдельщиками

в плановом периоде; Кп — средний

коэффициент выполнения норм выработки

в плановом периоде; Ус — удельный

вес рабочих-сдельщиков в общей численности

работающих в плановом периоде, %.

где Кс —

скорректированный средний коэффициент

выполнения норм выработки рабочими-сдельщиками

в плановом периоде; Кп — средний

коэффициент выполнения норм выработки

в плановом периоде; Ус — удельный

вес рабочих-сдельщиков в общей численности

работающих в плановом периоде, %.

![]() где Ксб — средний

процент выполнения норм выработки

рабочими-сдельщиками, достигнутый в

конце базисного периода; В — плановый

процент снижения устаревших норм.

где Ксб — средний

процент выполнения норм выработки

рабочими-сдельщиками, достигнутый в

конце базисного периода; В — плановый

процент снижения устаревших норм.

Экономия численности за счет изменения объема производства (Эо) определяется по формуле:

![]() где Эо — экономия

численности за счет изменения объема

производства, чел.; Ро — темп роста

объема производства, %; Рч — темп роста

численности работающих (кроме основных

рабочих), %.

где Эо — экономия

численности за счет изменения объема

производства, чел.; Ро — темп роста

объема производства, %; Рч — темп роста

численности работающих (кроме основных

рабочих), %.

Экономия рабочей силы в связи со сдвигами в составе (ассортименте) продукции (Эа) устанавливается следующим образом:

![]() где Туб, Тупл—

удельная трудоемкость 1000 р. продукции

соответственно в базисном и плановом

периодах, нормо-ч.; ВПпл — объем продукции

в плановом году, тыс.р.; Квн — коэффициент

выполнения норм выработки в плановом

году; Фпл — плановый фонд времени

одного рабочего, ч.

где Туб, Тупл—

удельная трудоемкость 1000 р. продукции

соответственно в базисном и плановом

периодах, нормо-ч.; ВПпл — объем продукции

в плановом году, тыс.р.; Квн — коэффициент

выполнения норм выработки в плановом

году; Фпл — плановый фонд времени

одного рабочего, ч.

Влияние природных условий рассчитывается с учетом изменения трудоемкости продукции по формуле:

![]() где

Эпу— относительная экономия численности

за счет влияния природных условий,

чел.; T0,

Т1 —трудоемкость единицы продукции при

прежних и изменившихся природных

условиях, нормо-ч.; К1 — коэффициент,

учитывающий время изменения природных

условий.

где

Эпу— относительная экономия численности

за счет влияния природных условий,

чел.; T0,

Т1 —трудоемкость единицы продукции при

прежних и изменившихся природных

условиях, нормо-ч.; К1 — коэффициент,

учитывающий время изменения природных

условий.

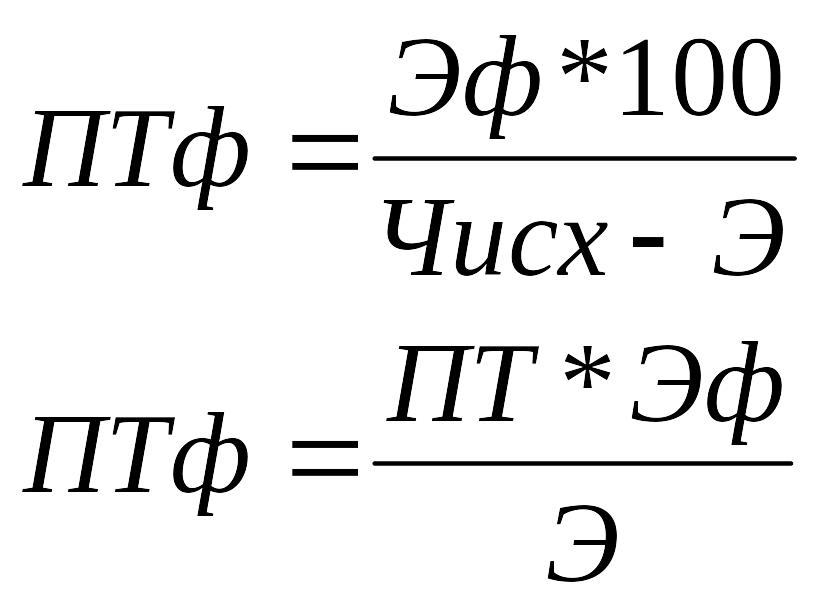

Величину прироста производительности труда по каждому фактору в отдельности (ПТф) можно определить по формулам:

Э – экономия

численности, исчисленная по всем

факторам, чел.; Эф – экономия численности

работающих по отдельному фактору, чел.;

ПТ– общий прирост производительности

труда по всей совокупности факторов,

%.

Э – экономия

численности, исчисленная по всем

факторам, чел.; Эф – экономия численности

работающих по отдельному фактору, чел.;

ПТ– общий прирост производительности

труда по всей совокупности факторов,

%.

Общий прирост производительности труда равен сумме ее прироста по всем факторам.

*** Аналитический метод планирования роста производительности труда базируется на снижении трудоемкости продукции и улучшении использования рабочего времени в плановом году. На предприятиях он находит применение во внутрипроизводственном планировании — в цехах и подразделениях, где ведется учет и планирование технологической трудоемкости продукции. Измерение и планирование производительности труда на основе трудоемкости имеет преимущества по сравнению с выработкой, так как позволяет установить прямую зависимость между объемом производства и трудовыми затратами, исключить влияние на показатель производительности материалоемкости и рентабельности продукции. Использование этого метода на уровне предприятия требует расчета полной трудоемкости продукции.

*** Моделирование роста производительности труда осуществляется на основе применения многофакторных регрессионных моделей типа: Y = f(x1, х2, x3, ..., xn)

Многофакторное моделирование позволяет выявить факторы, которые определяют уровень производительности труда, и разработать нормативы для его планирования на текущий год как по предприятию в целом, так и по его подразделениям.

*** Планирование производительности труда методом прямого счета осуществляется путем деления планируемого объема производства (или объема продаж) на плановую среднесписочную численность работников предприятия. При этом сравниваются выработки планового и базисного периодов.