Homo institutius. Человек институциональный - О.В. Иншакова

.pdf

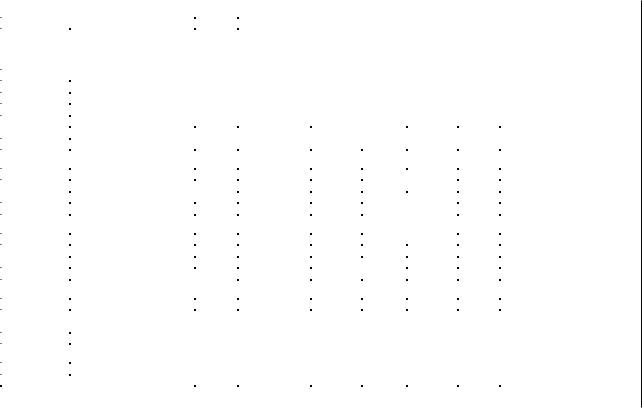

Таблица 1

|

Факторы |

Виды факторальных норм |

|

Ñîöè- |

Эволюционное развитие институций |

Революционное |

|||||

|

производства |

|

|

|

ально- |

Соответствие |

Соответст- |

Следова- |

Следование |

Выбор |

Выбор |

|

|

|

|

|

клановое |

предшествующим |

вие идеоло- |

íèå îáùå- |

распро- |

теорети- |

ñóùå |

|

|

|

|

|

развитие |

институциональ- |

гическим |

ственному |

страненно- |

ческого |

âàâ |

|

|

|

|

|

|

ным нормам |

убеждениям |

выбору |

му аналогу |

примера |

ïðè |

|

Человеческий |

1. |

Человеческие нормы |

* |

ÀÀ1 |

ÀÀ2 |

|

|

|

ÀÀ6 |

|

|

фактор (A) |

2. Природно-ресурсные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Технико-технологические нормы |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Информационные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. |

Организационные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Природно- |

1. |

Человеческие нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ресурсный |

2. Природно-ресурсные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фактор (Rn) |

3. |

Технико-технологические |

|

|

|

RT3 |

|

|

|

R |

|

|

|

нормы |

# |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Информационные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. |

Организационные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

341 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Технико- |

1. |

Человеческие нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

технологиче- |

2. Природно-ресурсные нормы |

+ |

|

|

|

TR4 |

|

|

T |

||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

ский фактор |

3. |

Технико-технологические |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(T) |

|

нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Информационные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. |

Организационные нормы |

|

|

|

|

|

IA5 |

|

|

|

Информаци- |

1. |

Человеческие нормы |

? |

|

|

|

|

|

|

|

|

онный фак- |

2. Природно-ресурсные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

òîð (Inf) |

3. |

Технико-технологические |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нормы |

< |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Информационные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

II |

|

|

|

5. |

Организационные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Организаци- |

1. |

Человеческие нормы |

? |

|

OA2 |

|

|

|

|

|

|

онный фак- |

2. Природно-ресурсные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

òîð (J) |

3. |

Технико-технологические |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Информационные нормы |

$ |

|

|

|

|

|

O16 |

|

|

|

|

5. Организационные нормы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

иитеор институциональной развития проблемы Дискуссионные

РАЗДЕЛ II

После определения цели управления и соответствующего ситуационно-целевого противоречия конкретного воспроиз водственного процесса анализируется комбинирование фактор ов производства. Последовательность и порядок анализа опре деляются соображениями лица, принимающего решения (ЛПР). По итогам этого анализа ЛПР выявляет различные отношения и связи между людьми, влияющие (способствующие или препятствующие) на процесс включения отдельных факторов в производственный процесс.

Затем ЛПР для каждого отдельного фактора производства интерпретирует выявленные отношения и связи как факторн ые институции, которые действуют во взаимосвязи и комплексн о обусловливают развитие и изменение отдельных трансакци онных и трансформационных параметров системы.

Например, эффективность работы станочного парка машиностроительного предприятия (напрямую связанная с реа - лизацией технического фактора производства) будет завис еть не только от привычек, порядка и правил эксплуатации стан - ков (следование технико-технологическим нормам и институ - циям), но и от отношений между руководством предприятия и энергетической компанией как институтом предоставления природного ресурса.

Таким образом, ЛПР требуется интерпретировать все выявленные отношения и связи по факторным институциям, то ест ь для каждого фактора производства определять все регулир ующие его нормы и связанные с ними функции агентов производ - ства. После анализа выявленных институциональных норм ЛП Р осуществляет их изменение с целью обеспечения более эффе к- тивного использования соответствующего фактора.

Рассмотрим характерные примеры институциональных изменений в ракурсе факторного взаимодействия.

Менеджер для повышения кадрового потенциала (развития человеческого фактора) рассматривает возможность пр еобразования системы норм мотивации и стимулирования, коопе - рации и оценки результатов труда. Он может решить этот воп - рос или по принципу личной преданности, создавая благопри - ятные условия для отдельных работников (точка AA1), или легализуя сложившиеся на предприятии неформальные иерарх ии

342

Дискуссионные проблемы развития институциональной теор ии

(точка AA2), а также создавая предпосылки пересмотра системы статусов в производственном коллективе на основе програ ммы, предложенной профессиональными организационными консу льтантами (точка AA6).

Руководство предприятия для экономии расходных материалов и снижения затрат (в ходе использования природного ф актора) рассматривает возможность коррекции технико-техно логических норм. При этом допустимо расширить и узаконить н е- формально существующую норму поведения работников, заключающуюся в регулярном контроле за расходными параметр а- ми технологического процесса (точка RT3). Также можно ввести формальную норму из опыта прошлых лет — штрафование (лишение премий) работников, допустивших сверхнормативные расходы (точка RT7), или на основе опыта передовых внедрить стандарт качества и вменить следование ему в обязанность каждому работнику в рамках стратегии повышения экологическ ой культуры (точка RT8).

Для повышения эффективности использования техники и технологий менеджмент предприятий рассматривает возмож ность развития институциональных норм использования природны х факторов и ресурсов. Вариантом может быть узаконение нефо р- мального правила поведения, когда, в случае поломки обору дования, ремонтные работы осуществляются своими силами раб о- чих, пользующихся им (точка TR4). Также можно по опыту прошлых лет сформировать собственные ремонтные бригады (точ ка TR7) или, по примеру других предприятий, передать данную функцию на аутсорсинг и приглашать на конкурсной основе подрядные ремонтные организации (точка TR8).

Менеджер для эффективного обучения персонала может актуализировать развитие человеческих, технико-техноло гических и информационных норм поведения работников. В первом случае возможна доработка с последующим закреплением су ществующего на предприятии механизма самообучения персон ала (точка IA5). Во втором — по примеру передовых предприятий целесообразно ввести в правило применение технических т ренажеров и проведение мониторинга показателей (точка IT8). Кроме того, можно из советского опыта управления ввести норму п ере-

343

РАЗДЕЛ II

дачи знаний мастерами-наставниками, возродив институцию наставничества (точка II7).

В целях проведения эффективной реорганизации производства руководство может пойти по пути развития человеческ их и информационных норм. В первом случае возможна фиксация сл о- жившихся на предприятии норм эффективной неформальной иерархии на основе реального трудового участия и авторит ета (точка OA2). Во втором случае на основе существующих теорети- ческих предпосылок и практических рекомендаций целесоо бразно трансформировать систему производственных отношений на основе внедрения информационных систем управления пото ками и запасами (точка OI6).

Факторный анализ изменений в институциональном поле предприятий позволяет придать управлению производством системный характер, связанный с эффективным и рациональным использованием сложившихся возможностей и конкурентных преимуществ. Менеджмент институциональных изменений до л- жен прогнозировать и превентивно (упреждающе) воздейств о- вать на эндогенные и экзогенные события, а не пытаться упр авлять ими post factum; ориентироваться не только на структурнофункциональные параметры, но комплексно управлять всеми факторными институциями и нормами. В теоретическом «усил е- нии» и экспериментальной адаптации предложенной концеп ции видится важное направление модернизации отечественных предприятий и организаций.

Литература

Бизнес-планирование: Учеб. / Под ред. В.П. Попова и С.И. Ляпунова. М.: Финансы и статистика, 2002.

Мосейко В.О. Вариативность управления // Стратегия и тактик а управления предприятием в переходной экономике: Сб. науч. тр. Вып. 7. Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2003а.

Мосейко В.О. Управление «по изменениям» в бизнес-структу- рах: теория, методология, модели, инструменты: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Ростовский гос. ун-т. Ростов н/Д, 2003б.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала », 1997.

344

Дискуссионные проблемы развития институциональной теор ии

Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2000.

Andreff W. La crise des economies socialistes. La rupture d‘un systeme. Grenoble: PUG, 1993.

NorthD.Institutions//JournalofEconomicPerspectives.1991.Vol.5.¹1. North D. Structure and Change in Economic History. N. Y.: Norton,

1981.

Polanyi K. La Grande Transformation. Aux origines politiques et economiques de notre temps. Paris: Gallimard, 1995.

Sugden R. Spontaneous Order // Journal of Economic Perspectives. 1989.Vol.3.¹4.

_________

1 Не правы те, кто полагает понятие импорта/экспорта институтов «изобретенным» институционалистами конца XX столетия.

«Капитале» К. Маркс ясно указывал: «Титулы собственности, например, на железную дорогу, могут ежедневно переходить из рук в руки, и владельцы ее путем продажи этих титулов даже за гра ницей могут извлекать прибыль, — так что титулы собственности н а железную дорогу в противоположность самой железной дороге мог ут быть экспортированы» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-å èçä. Ì., 1961. Ñ. 237).

Âприведенной цитате речь идет как раз об экспорте институционального фактора, уточняется его специфика. — Прим. ред.

à ë à â à 15

ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНСТИТУТЫ

При институциональном планировании необходимо учитывать, что создаваемые институты могут выполнять функции о б- щественных благ, порождая проблему «безбилетника». Принц и- пиальным условием институционального планирования выст у- пает тезис о невозможности стохастического возникновен ия института — общественного блага. Если признать, что спонтан но может возникнуть институт, которым будут пользоваться вс е экономические агенты, извлекая только выгоды и не неся ни ка-

345

РАЗДЕЛ II

ких издержек для того, чтобы этот институт появился, то при - дется сделать вывод о наличии социального вечного двигат еля (генератора), поставляющего в хозяйственную систему энер гию и не требующего расходов на его работу. Итак, приходится сд е- лать вывод, что возникающие «случайно» институты обслужи вают интересы отдельных групп экономических субъектов и об еспечивают им благоприятные условия деятельности, уменьша я выгоды для других групп или, по крайней мере, их не увеличи- вая. Иными словами, для одних экономических агентов преде льные издержки не равны, а для других — равны нулю. Таким образом, в экономике имеются субъекты, не участвующие в некоторых обменах. Этот случай можно назвать антипаретов ской эффективностью. Теперь можно сделать вывод: одни институт ы снижают, а другие — увеличивают издержки трансакций, при- чем в экономике присутствуют формальные и неформальные правила, напрямую отвечающие за организацию всех возможных типов обменов и за их эффективность.

Вместе с тем нельзя утверждать, что неформальные правила обязательно являются общественным благом. Обычаи и эти - ческие нормы бывают разными. Каждый человек имеет собстве н- ные представления и о необходимости следовать какому-либ о обычаю, и о неотвратимости соблюдения определенных морал ь- ных обязательств. Данное обстоятельство не позволяет одн означ- но говорить об общественном благе, поскольку пользуются э тими неформальными правилами все члены общества, отстранит ь их от потребления невозможно, затрат на создание этих нор м они не несут, но и объект, который потребляется, не является однородным. Он в высшей степени дифференцирован. Только т е обычаи и нормы, которые разделяют все субъекты или хотя бы подавляющее их большинство, могут рассматриваться как об щественные блага. Получается интересный сюжет, ведь проблем ы «безбилетника» применительно к такого рода благам не воз никает, точнее, она «погашается» посредством механизма общест венного порицания. Более того, возникает «антибезбилетник», когда не только нельзя воспользоваться правилами за чей-то с чет, но, во-первых, нельзя ими не воспользоваться, во-вторых, это требует существенных затрат. Все члены общества понимают , что встреча Нового года довольно затратна, однако те, кто отка жет-

346

Дискуссионные проблемы развития институциональной теор ии

ся участвовать в этом «действе», падут жертвой общественн ого недоумения, удивления, осуждения. Поскольку такие случаи единичны, ими можно пренебречь или рассматривать в рамках мо - дели социального протеста, расходящейся с общей тенденци ей. Часто причина состоит в желании выделиться, как-то отличи ться от других, не следовать в общем русле, сохранить индивид у- альность. Подобные мотивы становятся особенно актуальны ми в эпоху всеобщей электронной унификации. Со временем такие модели могут завоевать популярность (для моделей поведен ия так же характерен жизненный цикл, как и для фирм, продуктов, технологий, знаний, институтов) и их уже нельзя будет н е учитывать в анализе.

Итак, обычай и другие неформальные нормы могут принуждать к совершению затратных действий и делать данный и с- ход неотвратимым. Поскольку формальные правила, устанавл и- ваемые законодательно, базируются на неформальных и пред ы- дущих формальных нормах и требуют издержек, иначе не смог ут быть произведены и введены в действие, то они вбирают в себ я свойства неформальных правил как квазиобщественных бла г, но не в том смысле, что они могут быть обеспечены частными орг а- низациями, а как особый тип общественного капитала, накоп - ление которого охватывает длительный исторический пери од.

Îформальных институтах правильнее было бы говорить как

îподлинных квазиобщественных благах. Во-первых, потому, ч то они могут производиться частными группами, лоббироватьс я и законодательно утверждаться. Выгоды этих групп больше, че м позитивные эффекты для всех остальных экономических суб ъектов. Во-вторых, потому, что законодательный процесс финанс и- руется из государственного бюджета, то есть в большей степени за счет налогоплательщиков. Налоги можно рассматривать как частные инвестиции в государство, размер которых установлен в ходе компромисса между группами интересов и правительством, п редставляющим собой бюрократическую группу. Различные субъ екты осуществляют разные инвестиции в государство и получают формальные институты, которые, в свою очередь, по-разному удов - летворяют потребности этих агентов. Если между величиной инвестиций (налогов) и приобретаемой полезностью от произвед енных правил нет никакой разницы, тогда созданная система п ра-

347

РАЗДЕЛ II

вил полностью оплачена всеми и затраты равны выгодам для каждого экономического агента. В данном случае процесс институционального проектирования не производит общественных бл аг, поскольку каждый участник оплатил приобретение полезно сти вне зависимости от того, был ли он заинтересован в осущест влении этой оплаты. Если для каких-то субъектов существует ра с- хождение между оценкой общей полезности и инвестициями в производство системы правил, то нужно говорить о проблеме «безбилетника» в случае превышения выгод над понесенными изд ержками и об «инвестиционном барьере» при условии, что затр аты превосходят выгоды от вводимой системы правил. Равновеси е — крайне редкое явление. Поэтому оценка институтов как обще - ственных благ зависит от того, имеются ли «безбилетники» или преобладают «инвестиционные барьеры».

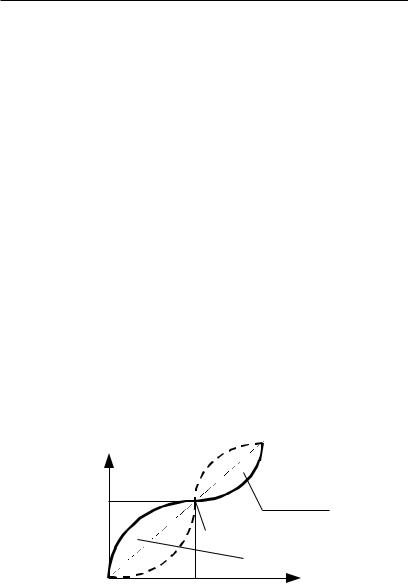

Теоретически возможны две идеальные ситуации: 1) в экономике присутствуют сплошные «инвестиционные барьеры», то есть все субъекты без исключения проигрывают от вводимой системы правил на каком-то ограниченном интервале времени; 2) все агенты — «безбилетники», то есть выгоды каждого превышают затраты на производство институтов (Сухарев, 2001, 2004). В экономике всегда присутствуют те, кто проигрывает и те, кто ст ановится «безбилетником». Последнюю ситуацию можно восприн и- мать как выигрышную, поскольку индивидуальные затраты зн а- чительно меньше приобретаемой полезности (см. рис. 1.).

Линия квазиобщественных благ |

|||

Выгоды |

|

|

F |

агента |

N |

|

|

|

|

|

инвестицион- |

A |

B |

M |

ный барьер |

L |

|

|

|

|

|

покупатель |

|

K |

|

|

“безбилетник” |

O |

D |

|

Затраты агента |

Рис. 1. Индивидуальные затраты-выгоды |

|||

при производстве общественного блага |

|||

348

Дискуссионные проблемы развития институциональной теор ии

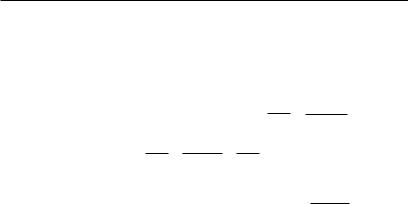

Конечно, нужно осторожно проводить аналогию между налогами и инвестициями. Дело в том, что в обычном понимании инвестиции осуществляются на добровольных началах, то ес ть решения принимаются инвестором самостоятельно, без прин уждения. Налоги представляют собой принудительный механиз м аккумуляции средств в государственное строительство на цели обновления общественного капитала. Принуждение, практик уемое в виде устанавливаемых налоговых ставок и обязательн ости сборов, не имеет тотального характера, поскольку некоторы е субъекты находят возможности уклонения от уплаты налого в, считая недопустимой устанавливаемую величину таких «ин вестиций». В этом случае они превращаются в «безбилетников», так как не несут издержек по поводу производства общественны х благ, но пользуются ими, извлекая индивидуальную полезнос ть. Если обозначить индивидуальные выгоды V, затраты — C, количество производимых общественных благ (институтов) — Q, экономический эффект, извлекаемый отдельным агентом, — Пi, общий эффект — ПΣ, тогда цели экономического агента и государства при условии абсолютной и ограниченной рациональ ности можно математически выразить следующим образом:

а) Абсолютная рациональность:

Ïi = Vi – Ci |

→ max, что означает |

|

dÏi |

= 0 è |

|

dVi |

= |

dCi |

; |

||||||||||

|

dQ |

|

|

dQ |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dQ |

|

|

|

|||||

Q |

Q |

|

|

|

|

|

|

dV |

|

|

dC |

|

|

||||||

ÏΣ = ò |

dV |

dQ − ò |

dC |

dQ |

→ max, |

dÏΣ |

= 0 è |

= |

|

, |

|||||||||

|

|

|

|

|

dQ |

dQ |

|||||||||||||

0 dQ |

0 dQ |

|

|

dQ |

|

|

|

||||||||||||

dV

ãäå: dQ — приращение валовой выгоды от потребления каж-

дой единицы общественного блага (института);

dC

dQ — приращение издержек на производство единицы общественного блага (института).

В общем смысле величина затрат, идущих на производство нового института и вносимых одним агентом, представляет с о- бой сумму налоговых отчислений этого агента, затрат на ег о участие в союзах и организациях, лоббирующих соответству ю-

349

РАЗДЕЛ II

щие интересы, а также затрат на установление и поддержани е связей, а также на самостоятельное или в рамках образован ной временной группы ведение лоббистской деятельности.

б) Ограниченная рациональность:

dÏi

Ïi = Vi – Ci ³ a(Q), что означает dQ

dVi ³ dá (Q) + dCi; dQ dQ dQ

Q dV |

Q dC |

|

|

|

|

|

dÏ |

|||||

ÏΣ = ò0 |

|

dQ - ò0 |

|

|

|

dQ ³ b(Q), |

|

Σ |

||||

dQ |

dQ |

dQ |

||||||||||

è |

dV |

|

³ |

dâ (Q) |

+ |

dC |

|

, |

||||

dQ |

dQ |

dQ |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

³ dá (Q)

è

dQ

³ dâ (Q) dQ

причем: 0 £ a < amax è 0 £ b < bmax. В параметрах a и b заложен важный смысл. Это функции целей государственной политики

воспроизводства общественного капитала. Их можно рассма тривать и как функции институционального планирования, точн ее, в качестве добавочной отдачи от спланированной и внедрен ной институциональной подсистемы. С позиций строгой теории э ти параметры могут иметь отрицательные значения, демонстри руя, что выгоды от производства общественных благ (институтов ) не только не покрывают осуществляемых затрат, но и не достиг ают их. Рис. 2 строится на основе рис. 1 и показывает изменение параметра a, представляющего собой разницу индивидуальных выгод Vi и затрат Ci. На участке ОLВ на рис. 1 или ОВ на рис. 2 выгоды, приобретаемые от создания нового института, превосходят затраты, связанные с процессом институционального проектир ования и внедрения для отдельного агента. Это означает, что со здано общественное благо. В точке В достигается равновесие затрат и выгод, означающее покупку создаваемого блага, которое пер е- стает в строгом смысле, с точки зрения общепринятого опре деления, быть общественным, поскольку каждый агент его опла - чивает. На участке ВMF (BF на рис. 2.) издержки превосходят получаемые выгоды, что говорит о попадании индивида в инв е- стиционную ловушку. Когда каждый экономический субъект н е

350