- •Энергоснабжение

- •Факультет энергетики, машиностроения и транспорта:

- •1. Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос

- •1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице.

- •1.2.3. Перечень видов практических занятий и контроля:

- •2. Рабочие учебные материалы

- •2.1. Рабочая программа

- •Раздел 1. Теоретические основы теплоэнергетики (18 часов)

- •1.1. Основы технической термодинамики

- •1.2. Первый и второй законы термодинамики

- •Раздел 2. Циклы энергетических установок (24 часа)

- •2.1. Паротурбинные (пту) и парогазовые установки

- •2.2. Теплоцентрали (тэц). Ядерные энергетические установи

- •Раздел 3. Источники энергоснабжения (26 часов)

- •3.1. Котельные установки

- •3.2. Электрические станции и системы

- •Раздел 4. Системы энергоснабжения (28 часов)

- •4.1. Электроснабжение

- •4.2. Теплоснабжение, топливо и водоснабжение, хладоснабжение

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения

- •2.2.2. Тематический план дисциплины для студентов очно-заочной формы обучения

- •2.2.3. Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения

- •2.3. Структурно-логическая схема дисциплины «Энергоснабжение»

- •Раздел 4. Системы энергоснабжения

- •2.4. Временной график изучения дисциплины

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Практические занятия

- •2.5.1.1. Практические занятия (очная форма обучения)

- •2.5.1.2. Практические занятия (очно-заочная форма обучения)

- •2.5.1.3. Практические занятия (заочная форма обучения)

- •2.5.2. Лабораторные работы

- •2.5.2.2. Лабораторные работы (очная форма обучения)

- •2.5.2.2. Лабораторные работы (очно-заочная форма обучения)

- •2.5.2.3. Лабораторные работы (заочная форма обучения)

- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект

- •Введение

- •Раздел 1. Теоретические основы теплоэнергетики

- •1.1. Основы технической термодинамики

- •1.1.1. Термодинамическая система, параметры состояния

- •1.1.2. Теплоемкость, энтальпия и энтропия

- •1.2. Первый и второй законы термодинамики

- •Работа и теплота

- •1.2.1. Первый закон термодинамики для потока рабочего тела

- •1.2.2. Второй закон термодинамики

- •1.2.3. Диаграммы водяного пара

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 2. Циклы энергетических установок

- •2.1. Паротурбинные и парогазовые установок

- •2.2. Теплоэлектроцентрали (тэц). Ядерные энергетические установки

- •2.2.1. Циклы ядерных энергетических установок

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 3. Источники энергоснабжения

- •3.1. Котельные установки

- •3.1.1. Тепловые схемы источников теплоснабжения

- •3.2. Электрические станции и системы

- •3.2.1. Технико-экономические показатели кэс

- •3.2.2. Теплоэлектроцентрали (тэц)

- •3.2.3. Показатели тепловой экономичности тэц

- •3.2.4. Атомные электростанции (аэс)

- •3.2.5. Гидро- и гидроаккумулирующие станции

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 4. Системы энергоснабжения

- •4.1. Электроснабжение.

- •4.1. Электроснабжение

- •4.1.1. Общие сведения об электроснабжении

- •4.1.2. Энергетические системы (эс)

- •4.1.3. Электрические сети

- •4.1.4. Приёмники электрической энергии (эп)

- •4.1.5. Графики нагрузок

- •4.1.6. Системы электроснабжения

- •4.1.7. Качество электрической энергии

- •4.2. Теплоснабжение

- •4.2.1. Системы теплоснабжения

- •4.2.2. Закрытая водяная система теплоснабжения

- •4.2.3. Открытая водяная система теплоснабжения

- •4.2.4. Тепловые пункты

- •4.2.5. Паровые системы теплоснабжения

- •4.2.6. Классификация тепловых нагрузок

- •Вопросы для самопроверки

- •Заключение

- •3.3. Глоссарий (словарь терминов)

- •3.4. Методические указания к проведению практических занятий

- •Практическое занятие №1. Расчет цикла Карно

- •Практическое занятие №2.Расчет цикла Ренкина пту и цикла пгу

- •Практическое занятие №3. Расчет показателей экономичности кэс и тэц

- •Практическое занятие №4. Тепловая нагрузка промпредприятий

- •3.5. Методические указания к проведению лабораторных работ

- •Лабораторная работа 1. Расчет теплового баланса и расхода топлива парового котла

- •1. Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения работы

- •Форма 1

- •Форма 2

- •П.2. Расчетные присосы холодного воздуха

- •П.3. Энтальпия насыщенного и перегретого пара (кДж/кг)

- •П.4. Энтальпия воды (кДж/кг)

- •5. Содержание отчета

- •Лабораторная работа 2. Изучение оборудования теплового пункта (мтп)

- •1. Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Обработка результатов опыта

- •5. Содержание отчета

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Задание на курсовую работу

- •4.2. Методические указания к выполнению курсовой работы

- •4.2.1. Состав и объем курсовой работы

- •4.2.2. Расчетно-пояснительная записка

- •4.2.2.1. Задание на курсовую работу

- •4.2.2.2. Производственно-технологическое теплопотребление

- •4.2.2.3. Коммунально-бытовое теплопотребление

- •Расчетные тепловые нагрузки

- •Средние тепловые нагрузки

- •Годовые расходы теплоты

- •4.2.2.4. Отпуск теплоты по сетевой воде

- •4.2.2.5. Выбор основного оборудования

- •4.2.2.6. Показатели тепловой экономичности тэц

- •4.2.2.7. Принципиальная схема системы теплоснабжения

- •Графическая часть

- •П. 3 Укрупненные показатели среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий при температуре воды 550с qr, Вт/чел.

- •Диаграмма I-s для водного пара

- •4.3. Тренировочные тесты

- •Правильные ответы на тренировочные тесты

- •4.4. Вопросы и задачи для подготовки к экзамену

- •Шелудько Ольга Владимировна энергоснабжение Учебно-методический комплекс

- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 5

- •Энергоснабжение

4.2.4. Тепловые пункты

Тепловые пункты принято подразделять на индивидуальные (ИТП) вентиляции, горячего водоснабжения (ГВС) и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части и на центральные тепловые пункты (ЦТП), сооружаемые для двух или более зданий или одного здания при устройстве в нем нескольких ИТП. Устройство ИТП для каждого здания обязательно, независимо от наличия ЦТП.

На ЦТП осуществляется присоединение теплопотребляющих установок группы жилых и общественных зданий к тепловой сети. Обычно ЦТП размещают в отдельных специальных зданиях. В ЦТП устанавливаются блоки подогревателей горячего водоснабжения (при независимой схеме); групповая смесительная установка сетевой воды; подкачивающие насосы холодной водопроводной воды, а при необходимости и сетевой; регуляторы и контрольно - измерительные приборы (КИП).

При использовании ЦТП уменьшаются затраты на сооружение подогревательной установки горячего водоснабжения, насосных установок и систем автоматического регулирования, но возрастают затраты на сооружение участка тепловой сети между ЦТП и отдельными зданиями, так как вместо двухтрубной сети требуется сооружать четырехтрубную или трехтрубную при тупиковой схеме ГВС.

Проектирование тепловых систем промышленных предприятий должно проводиться с обязательным использованием вторичных энергоресурсов: отходящих от печей горячих газов; продуктов технологических процессов (нагретые слитки, шлаки, раскаленный кокс и пр.); низкотемпературных энергоресурсов в виде отработавшего пара, горячей воды от различных охлаждающих устройств и производственных тепловыделений.

Для теплоснабжения обычно используются энергоресурсы третьей группы, которые имеют температуры в пределах от 40 до 130°С. Предпочтительным является их использование для нужд ГВС, поскольку эта нагрузка имеет круглогодичный характер.

При большой рассредоточенности цехов по территории предприятия желательно иметь систему диспетчерского контроля за параметрами сетевой воды в узловых точках тепловой сети и цеховых ИТП, что особенно необходимо при переменном характере тепловых нагрузок в течение суток, связанного со сменностью работы предприятий.

4.2.5. Паровые системы теплоснабжения

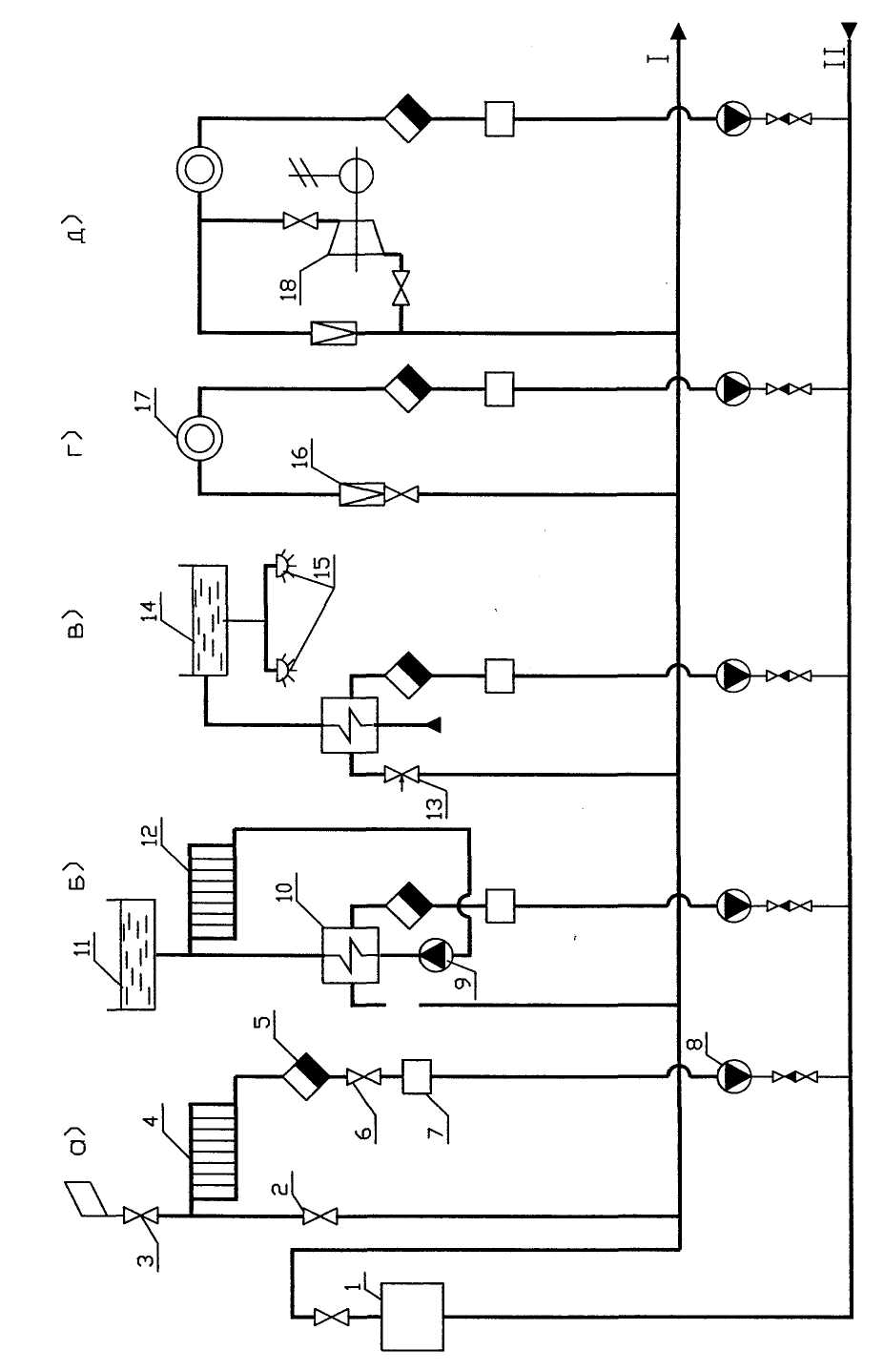

Паровые системы бывают двух типов: с возвратом конденсата и без возврата конденсата. На практике широко применяется однотрубная паровая система с возвратом конденсата, приведенная на рис. 4.4. На этом рисунке приведены: 1 - источник пара; 2 - паровой клапан; 3 - воздушный кран; 4 - паровое обогревательное устройство; 5 - конденсатоотводчик; 6 - обратный клапан; 7 - конденсатосборник; 8 - конденсатный насос; 9 - циркуляционный насос; 10 - пароводяной теплообменник; 11 - расширительный бак; 12 - водяное обогревательное устройство; 13 - регулятор температуры воды в системе ГВС; 14 - аккумулятор горячей воды; 15 - потребители горячей воды в системе ГВС; 16 - редукционное устройство; 17 - потребители пара на предприятии; 18 - механический термокомпрессор.

Пар от источника поступает в однотрубную паровую сеть I и транспортируется по ней к тепловым потребителям. Конденсат от потребителей возвращается к источнику теплоты по конденсатопроводу II. Схема присоединения потребителей к паровой сети зависит от пароиспаряющей установки. На схеме (Рис.4.4 а) показан случай, когда пар подается непосредственно в обогревательные устройства, после которых сконденсировавшийся пар (конденсат) скапливается в конденсатоотводчике 5 и через обратный клапан 6 сливается в конденсатный бак 7, откуда конденсатным насосом перекачивается к источнику пара 1. В качестве источника пара, подаваемого в паровую сеть I, может быть либо паровой котел, либо специальные промышленные отборы пара от работающей турбины электростанции.

Если пар не может быть подан непосредственно в отопительные установки или в установки подготовки горячей воды для ГВС, то присоединение выполняется по независимым схемам (рис. 4.4 б,в).

Технологические паропотребляющие установки 17 промышленных предприятий присоединяются либо непосредственно к паровой сети, либо через редукционные устройства (РУ) 16 (рис.4.4, г, д).

Возврат конденсата, температура которого 40...90°С, позволяет значительно повысить экономичность источника пара. Повышение экономичности достигается вследствие:

экономии топлива на подогрев замещающей конденсат сырой воды;

уменьшения расхода сырой воды;

уменьшения затрат на химическую очистку сырой воды.

В тех случаях, когда давление пара в паровой сети меньше, чем требуемое для технологического процесса, оно может быть повышено при помощи компрессора 18 с электрическим или механическим приводом.

Системы парового отопления по сравнению с водяными имеют некоторые преимущества:

- возможность быстрого нагрева помещений и быстрого отключения;

меньшие гидравлические сопротивления;

меньшие капитальные затраты и эксплуатационные расходы.

Рис. 4.4

Недостатки паровых систем:

невозможность центрального регулирования;

высокие температуры нагревательных устройств (100...150°С);

быстрая коррозия труб, особенно конденсатопроводов;

повышенные тепловые потери;

шум в паропроводах.