- •Энергоснабжение

- •Факультет энергетики, машиностроения и транспорта:

- •1. Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос

- •1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице.

- •1.2.3. Перечень видов практических занятий и контроля:

- •2. Рабочие учебные материалы

- •2.1. Рабочая программа

- •Раздел 1. Теоретические основы теплоэнергетики (18 часов)

- •1.1. Основы технической термодинамики

- •1.2. Первый и второй законы термодинамики

- •Раздел 2. Циклы энергетических установок (24 часа)

- •2.1. Паротурбинные (пту) и парогазовые установки

- •2.2. Теплоцентрали (тэц). Ядерные энергетические установи

- •Раздел 3. Источники энергоснабжения (26 часов)

- •3.1. Котельные установки

- •3.2. Электрические станции и системы

- •Раздел 4. Системы энергоснабжения (28 часов)

- •4.1. Электроснабжение

- •4.2. Теплоснабжение, топливо и водоснабжение, хладоснабжение

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения

- •2.2.2. Тематический план дисциплины для студентов очно-заочной формы обучения

- •2.2.3. Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения

- •2.3. Структурно-логическая схема дисциплины «Энергоснабжение»

- •Раздел 4. Системы энергоснабжения

- •2.4. Временной график изучения дисциплины

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Практические занятия

- •2.5.1.1. Практические занятия (очная форма обучения)

- •2.5.1.2. Практические занятия (очно-заочная форма обучения)

- •2.5.1.3. Практические занятия (заочная форма обучения)

- •2.5.2. Лабораторные работы

- •2.5.2.2. Лабораторные работы (очная форма обучения)

- •2.5.2.2. Лабораторные работы (очно-заочная форма обучения)

- •2.5.2.3. Лабораторные работы (заочная форма обучения)

- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект

- •Введение

- •Раздел 1. Теоретические основы теплоэнергетики

- •1.1. Основы технической термодинамики

- •1.1.1. Термодинамическая система, параметры состояния

- •1.1.2. Теплоемкость, энтальпия и энтропия

- •1.2. Первый и второй законы термодинамики

- •Работа и теплота

- •1.2.1. Первый закон термодинамики для потока рабочего тела

- •1.2.2. Второй закон термодинамики

- •1.2.3. Диаграммы водяного пара

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 2. Циклы энергетических установок

- •2.1. Паротурбинные и парогазовые установок

- •2.2. Теплоэлектроцентрали (тэц). Ядерные энергетические установки

- •2.2.1. Циклы ядерных энергетических установок

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 3. Источники энергоснабжения

- •3.1. Котельные установки

- •3.1.1. Тепловые схемы источников теплоснабжения

- •3.2. Электрические станции и системы

- •3.2.1. Технико-экономические показатели кэс

- •3.2.2. Теплоэлектроцентрали (тэц)

- •3.2.3. Показатели тепловой экономичности тэц

- •3.2.4. Атомные электростанции (аэс)

- •3.2.5. Гидро- и гидроаккумулирующие станции

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 4. Системы энергоснабжения

- •4.1. Электроснабжение.

- •4.1. Электроснабжение

- •4.1.1. Общие сведения об электроснабжении

- •4.1.2. Энергетические системы (эс)

- •4.1.3. Электрические сети

- •4.1.4. Приёмники электрической энергии (эп)

- •4.1.5. Графики нагрузок

- •4.1.6. Системы электроснабжения

- •4.1.7. Качество электрической энергии

- •4.2. Теплоснабжение

- •4.2.1. Системы теплоснабжения

- •4.2.2. Закрытая водяная система теплоснабжения

- •4.2.3. Открытая водяная система теплоснабжения

- •4.2.4. Тепловые пункты

- •4.2.5. Паровые системы теплоснабжения

- •4.2.6. Классификация тепловых нагрузок

- •Вопросы для самопроверки

- •Заключение

- •3.3. Глоссарий (словарь терминов)

- •3.4. Методические указания к проведению практических занятий

- •Практическое занятие №1. Расчет цикла Карно

- •Практическое занятие №2.Расчет цикла Ренкина пту и цикла пгу

- •Практическое занятие №3. Расчет показателей экономичности кэс и тэц

- •Практическое занятие №4. Тепловая нагрузка промпредприятий

- •3.5. Методические указания к проведению лабораторных работ

- •Лабораторная работа 1. Расчет теплового баланса и расхода топлива парового котла

- •1. Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения работы

- •Форма 1

- •Форма 2

- •П.2. Расчетные присосы холодного воздуха

- •П.3. Энтальпия насыщенного и перегретого пара (кДж/кг)

- •П.4. Энтальпия воды (кДж/кг)

- •5. Содержание отчета

- •Лабораторная работа 2. Изучение оборудования теплового пункта (мтп)

- •1. Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Обработка результатов опыта

- •5. Содержание отчета

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Задание на курсовую работу

- •4.2. Методические указания к выполнению курсовой работы

- •4.2.1. Состав и объем курсовой работы

- •4.2.2. Расчетно-пояснительная записка

- •4.2.2.1. Задание на курсовую работу

- •4.2.2.2. Производственно-технологическое теплопотребление

- •4.2.2.3. Коммунально-бытовое теплопотребление

- •Расчетные тепловые нагрузки

- •Средние тепловые нагрузки

- •Годовые расходы теплоты

- •4.2.2.4. Отпуск теплоты по сетевой воде

- •4.2.2.5. Выбор основного оборудования

- •4.2.2.6. Показатели тепловой экономичности тэц

- •4.2.2.7. Принципиальная схема системы теплоснабжения

- •Графическая часть

- •П. 3 Укрупненные показатели среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий при температуре воды 550с qr, Вт/чел.

- •Диаграмма I-s для водного пара

- •4.3. Тренировочные тесты

- •Правильные ответы на тренировочные тесты

- •4.4. Вопросы и задачи для подготовки к экзамену

- •Шелудько Ольга Владимировна энергоснабжение Учебно-методический комплекс

- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 5

- •Энергоснабжение

2.2.1. Циклы ядерных энергетических установок

Ядерными называют энергетические установки, в которых для получения рабочего тела (чаще всего водяного пара) используется теплота, выделяющаяся в результате цепной реакции деления ядер урана-233, урана-235 и др. Основными агрегатами ядерной энергетической установки (ЯЭУ) являются: ядерный реактор, парогенератор, паровая турбина, электрический генератор и другое оборудование, обеспечивающее процесс превращения ядерной энергии в электрическую.

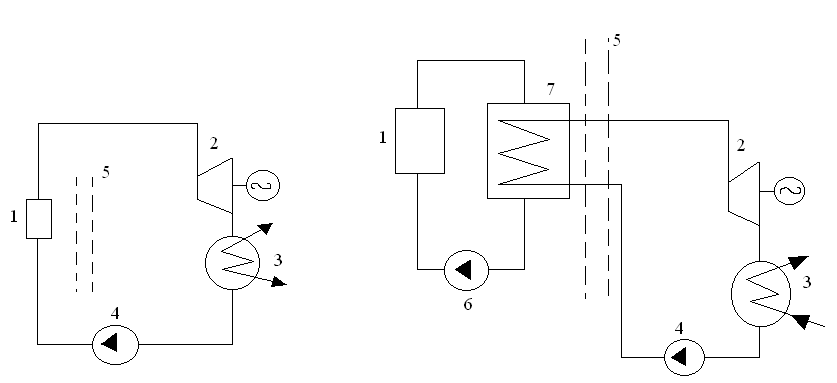

На рис. 2.6,а приведена принципиальная схема одноконтурной ЯЭУ. Реакция деления ядерного топлива происходит в реакторе 1. Выделившаяся при этом теплота передается воде, которая нагревается и превращается в пар. Из реактора пар направляется в турбину 2, где расширяется и совершает работу. Отработавший пар поступает в конденсатор 3, где конденсируется, а конденсат насосом 4 подается в реактор. По такой схеме работают Ленинградская, Курская, Чернобыльская и другие атомные электростанции (АЭС).

а) |

б) |

Рис. 2.6. Принципиальная схема одноконтурной (а) и двухконтурной (б)

ядерных энергетических установок

В двухконтурной ЯЭУ (рис. 2.6,б) используется два теплоносителя. В первом контуре с помощью насоса 6 циркулирует промежуточный теплоноситель (органические вещества, вода и т. д.), который нагревается в ядерном реакторе 1 и отдает свою теплоту воде в парогенераторе-теплообменнике 7. Образовавшийся водяной пар совершает процессы, характерные для паротурбинной установки. В двухконтурной ЯЭУ второй контур, где циркулируют вода и пар, отделен от первого биологической защитой 5.

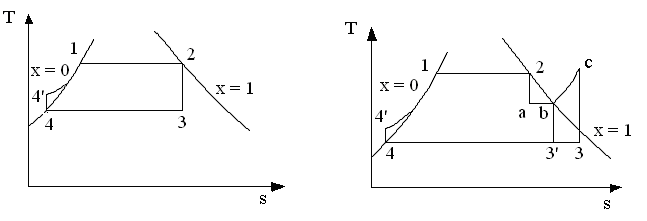

Цикл ЯЭУ с насыщенным водяным паром представлен на рис. 2.6,а. Он состоит из следующих процессов: 4-4' – сжатие воды в питательном насосе; 4'-1 – нагрев воды до температуры кипения в реакторе; 1-2 – парообразование в ядерном реакторе; 2-3 – адиабатное расширение пара в турбине; 3-4 – отвод теплоты в конденсаторе при постоянном давлении. При определенных упрощениях цикл, совершаемый рабочим телом в ЯЭУ, можно рассматривать как простейший цикл Ренкина, работающий на насыщенном паре.

а) |

б) |

Рис. 2.7. Изображение в Т, s – диаграмме цикла ядерной энергетической

установки с насыщенным водяным паром (а) и

с сепарацией и перегревом пара (б)

Влажность пара на выходе из турбины ограничивают 13…14 % по условиям прочности и экономичности. Поэтому в паровых турбинах ЯЭУ для снижения конечной влажности применяют промежуточную сепарацию влаги из пара, промежуточный перегрев пара либо сепарацию с последующим перегревом отсепарированного пара. Давление пара, при котором производятся сепарация и перегрев, определяется технико-экономическими расчетами и ориентировочно составляет 10…15 % от начального давления.

В Т, s – диаграмме (рис. 2.7,б) линия 1-2-а-b-3'-4-1 изображает цикл ЯЭУ с сепарацией пара, а линия 1-2-a-b-c-3-4-1 – цикл с сепарацией пара и последующим перегревом пара.