- •Глава I. Электрические заряды

- •§ 2. Проводники и диэлектрики. Мы видели в предыдущих опытах, что, прикасаясь заряженным телом к незаряженным предметам, мы сообщаем им электрический заряд. Мы

- •§ 5. Что происходит при электризации? До сих пор мы не

- •Глава II. Электрическое поле

- •§ 12. Действие электрического заряда на окружающие тела.

- •§ 14. Напряженность электрического поля. Рисунки § 13 дают лишь общую качественную картину электрического поля. Для количественной характеристики электрического

- •§ 15. Сложение полей. Если электрическое поле создано одним точечным зарядом q, то напряженность этого поля в какой-либо точке, отстоящей на расстоянии г от заряда, равна, согласно закону Кулона,

- •§ 16. Электрическое поле в диэлектриках и в проводниках.

- •§ 18. Основные особенности электрических карт. При построении электрических карт нужно иметь в виду следующее.

- •§ 20. Работа при перемещении заряда в электрическом поле.

- •§ 21. Разность потенциалов (электрическое напряжение).

- •§ 22. Эквипотенциальные поверхности. Подобно тому как мы графически изображаем линиями напряженность электрического поля, можно изобразить и разность потенциалов (напряжение).

- •§ 23. В чем смысл введения разности потенциалов? в § 21

- •§ 26. В чем различие между электрометром и электроскопом?

- •§ 31. Распределение зарядов в проводнике. Клетка Фарадея.

- •§ 33. Конденсаторы. Возьмем две изолированные металлические пластины 1 и 2 (рис. 58), расположенные на некото

- •Конденсатор емкости 0,001 мкФ заряжен до разности потен-

- •§ 38. Энергия заряженных тел. Энергия электрического поля.

- •§ 47. Сопротивление проводов. В предыдущем параграфе было указано, что электрическое сопротивление для разных проводников различно и может зависеть как от материала,

- •§ 48. Зависимость сопротивления от температуры. Опыт в соответствии с общими соображениями § 46 показывает, что сопротивление проводника зависит также и от его температуры.

- •§ 53. Вольтметр. При помощи гальванометра можно , измерить не только силу тока, но и напряжение, ибо", согласно

- •§ 61. Понятие о расчете нагревательных приборов. Для нормальной работы любого электронагревательного прибора его обмотка должна быть правильно рассчитана.

- •§ 64. Электрическая проводка. На рис. 102 показано устройство комнатной электрической проводки. Ток со станции

- •Глава V. Прохождение электрического тока через электролиты

- •§ 68. Движение ионов в электролитах. Движение ионов в электролитах в некоторых случаях может быть показано весьма наглядно.

- •§ 72. Градуировка амперметров при помощи электролиза.

- •§ 73. Технические применения электролиза. Явление электролиза находит себе многочисленные технические применения.

- •Какова мощность тока, при помощи которого можно полу.

- •Глава VI. Химические и тепловые генераторы тока

- •§ 76. Как возникают э. Д. С. И ток в гальваническом элементе? Легко заметить, что один из электродов гальванического

- •§ 82. Соединение источников тока. Очень часто источники тока соединяют между собой для совместного питания цепи.

- •§ 85. Измерение температуры с помощью термоэлементов.

- •Глава VII. Прохождение электрического тока через металлы

- •Глава Vlil. Прохождение электрического тока через газы

- •§ 94. Молния. Красивое и небезопасное явление природы — молния — представляет собой искровой разряд в атмосфере.

- •§ 95. Коронный разряд. Возникновение ионной лавины не всегда приводит к искре, а может вызвать и разряд другого типа — коронный разряд.

- •§ 103. Природа катодных лучей. Ответ на вопрос о природе катодных лучей дают опыты по исследованию их свойств. Важнейшие результаты этих опытов следующие.

- •Катодные лучи вылетают в направлении, перпендикулярном к поверхности катода, и распространяются

- •§ 106. Электронные лампы. Явление термоэлектронной эмиссии и обусловленный им электронный ток через вакуум лежат в основе устройства очень большого числа

- •§ 108. Природа электрического тока в полупроводниках.

- •Глава X. Основные магнитные явления

- •§ 112. Естественные и искусственные магниты. Прежде чем углублять наши знания о магнитных явлениях, напомним некоторые известные факты.

- •§ 114. Магнитное действие электрического тока. Простейшие электрические и магнитные явления известны людям с очень давних времен.

- •§ 115. Магнитные действия токов и постоянных магнитов.

- •Глава XI. Магнитное поле

- •§ 119. Магнитный момент. Единица магнитной индукции.

- •§ 126. Магнитное поле внутри соленоида. Напряженность магнитного поля. Особый интерес представляет магнитное поле внутри соленоида, длина которого значительно превосходит его диаметр.

- •Глава XIII. Магнитное поле земли

- •§ 129. Элементы земного магнетизма. Так как магнитные и географические полюсы Земли не совпадают, то магнитная стрелка указывает направление север — юг только прибли-

- •Глава XIV. Силы, действующие в магнитном поле на проводники с током

- •§ 138. Условия возникновения индукционного тока. Напомним некоторые простейшие опыты, в которых наблюдается возникновение электрического тока в результате электромагнитной индукции.

- •Глава XVI. Магнитные свойства тел

- •§ 144. Магнитная проницаемость железа. До сих пор мы

- •Глава XVII. Переменный ток

- •§ 151. Постоянная и переменная электродвижущая сила.

- •§ 154. Сила переменного тока. Мы видели, что мгновенное значение переменного тока все время изменяется, колеблясь между нулем и максимальным значением. Тем не

- •§ 159. Закон Ома для переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления. В § 46 мы установили основной закон постоянного тока — закон Ома I—u/r.

- •§ 162. Сдвиг фаз между током и напряжением. Проделаем -следующий опыт. Возьмем описанный в § 153 осциллограф

- •§ 166. Выпрямление переменного тока. Хотя, как мы уже

- •Глава XVIII. Электрические машины: генераторы, двигатели, электромагниты

- •Необходимо всегда подбирать двигатель такой мощности, какую фактически требует приводимая им в действие машина.

- •§ 175. Обратимость электрических генераторов постоянного тока. В § 172

- •§ 177. Применение электромагнитов. Большинство технических применений магнитов основывается на их способности притягивать и удерживать железные предметы. И в

- •273 , 301, 310, 344 , 347 , 354 Ампер-секунда 31 Ампер-час 176

- •253 Полюс 164

- •58 , 60 , 62 , 94 , 98 Разряд дуговой 218, 219, 408

- •§ 139. Направление индукционного тока. Правило Ленца.

Глава XVII. Переменный ток

§ 151. Постоянная и переменная электродвижущая сила.

В генераторах электрического тока, с которыми мы знакомились до сих пор — электростатических машинах, гальванических элементах (§ 75), аккумуляторах (§ 79) и термоэлементах (§ 83),— э. д. с. с течением времени не меняла своего направления: положительный электрод всегда оставался положительным, отрицательный — отрицательным, и ток во внешней цепи постоянно шел в одном и том же направлении: от положительного электрода к отрицательному. Такой ток называют прямым или постоянным. До тех пор, пока не происходило никаких внутренних изменений в самом генераторе, т. е. пока не сказывались, например, явления поляризации электродов в гальванических элементах, или -не менялась скорость вращения электростатической машины, или не менялась температура между спаями термоэлемента, оставалась постоянной и э. д. с., а стало быть, и напряжение на зажимах генератора и сила тока в цепи.

Напротив, в генераторах, установленных на электростанциях и дающих ток, которым мы пользуемся для освещения, приведения в действие электродвигателей (моторов) и для других целей, всегда возникает переменная э. д. с., непрерывно изменяющая свое значение и много раз в секунду меняющая свое направление. С некоторыми деталями устройства этих генераторов мы познакомимся в следующей главе, но для понимания того, каким образом в них создается переменная э. д. с., нам необходимо уже сейчас выяснить основной принцип их устройства.

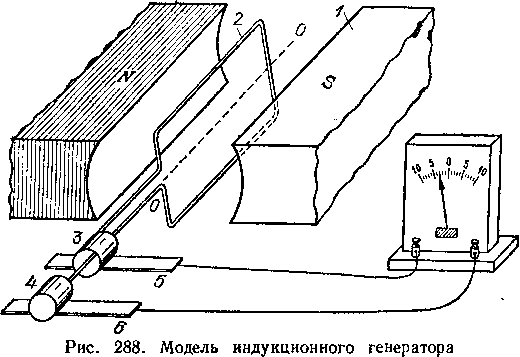

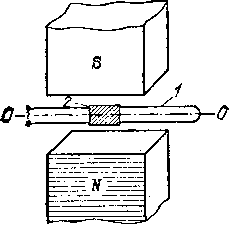

В современной технике применяются почти исключительно индукционные генераторы, т. е. машины, в которых э. д. с. возникает в результате процесса электромагнитной индукции. Основная схема устройства такого генератора, на которой видны все принципиально важные его детали, показана на рис. 288. Между полюсами силь

ного магнита 1, т. е. в магнитном поле, вращается проволочная рамка 2^ концы которой припаяны к кольцам 3 и 4, вращающимся вместе с рамкой; к $тим кольцам прижимаются пружинящие пластинки 5 и 6 (так называемые щетки), от которых идут провода к внешней цепи. При вращении рамки в магнитном поле пронизывающий ее

магнитный поток все время изменяется и, следовательно, в рамке возникает индуцированная э. д. с. Таким образом, процесс, происходящий во всех промышленных генераторах тока, это — повторение в гигантских масштабах основного индукционного опыта Фарадея, который мы рассмотрели в § 138. .

Рассмотрим теперь подробнее, какова будет возникающая в рамке индуцированная э. д. с. Для простоты будем считать магнитное поле, в котором вращается рамка, однородным. Магнитный поток через рамку Ф (§ 138) есть произведение магнитной индукции поля на площадь рамки и на синус угла q> между плоскостью рамки и направлением поля:

Ф = BS sin ф.

Если рамка вращается равномерно и совершает полный оборот за время Т, то за единицу времени рамка поворачивается на угол 2п/Т. Поэтому, если время отсчитывать от того момента, когда рамка стояла параллельно линиям поля, то значение угла <р в некоторый момент времени t будет равно q>= (2n/T)t. Обозначая частоту вращения

рамки, т. е. число ее оборотов в единицу времени, буквой v, а угловую скорость (см. том I) буквой ю, можно написать;

о 2л

v = y » w = 2nv = y •

Стало быть,

Ф = tot.

Подставив это выражение в формулу для магнитного потока, мы увидим, что закон его изменения с течением времени имеет вид

Ф — BS s'mat. (151.1)

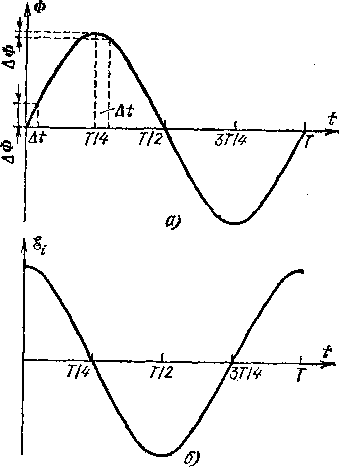

График,

изображающий зависимость магнитного

потока через рамку от времени,

представляет собой синусоиду

Рис.

289. График изменения с течением времени

мгновенных значений: а) магнитного

потока Ф; б)

индуцированной*э. д. с. в опыте,

изображенном на рис. 288

(рис. 289, а). Магнитный поток меняет свой знак два раза за каждый оборот рамки, обращаясь в нуль в те моменты, когда она параллельна направлению поля, и достигая максимальных значений (того или иного знака) в моменты, когда она перпендикулярна к полю.

Индуцированная в рамке э. д. с. определяется не значением самого магнитного потока, а скоростью его изменения, т. е. величиной ДФ/Д/ (§ 141). Нетрудно видеть, что и эта величина не остается постоянной, а все время изменяется при вращении рамки. На рис. 289, а показаны изменения магнитного потока ДФ за одинаковые промежутки времени Д/ для момента t—0, когда Ф=0, и для момента /=774, когда Ф имеет максимальное значение. Первое значение ДФ гораздо больше второго, и, следовательно, мгновенное значение индуцированной э. д. с. в момент /=0 имеет максимальное значение, а по мере вращения рамки убывает, достигая нулевого значения к моменту 774.

При дальнейшем повороте рамки э. д. с. меняет свой знак. Действительно, по правилу Ленца (§ 139) индуцированная э. д. с. всегда направлена так, чтобы магнитное поле создаваемого ею тока тормозило процесс, вызывающий индукцию. Поэтому в течение первой четверти периода, когда магнитный поток через рамку возрастает, поле индукционного тока должно ослаблять внешнее поле, а в течение следующей четверти периода, когда магнитное поле убывает, оно должно усиливать это поле. Отсюда ясно, что в моменты прохождения э. д. с. через нуль должно происходить изменение ее знака.

На рис. 289, б графически показана зависимость мгновенных значений индуцированной э. д. с. от времени. Можно показать, что эта кривая, как и график магнитного потока, представляет собой синусоиду, но только смещенную на четверть периода по отношению к синусоиде, изображающей изменение магнитного потока.

Действительно, для момента t поток Ф— BS sin Ш, для момента t-\-At поток®'=SS sin ш(Н-Д<). Следовательно, за время At изменение потока

Дф = ф'— <D = BS [sin со (£-)- ДО—sin ш<].

Согласно известной теореме тригонометрии это выражений можно представить в виде

A® = 2SScos [ш slп‘lГ”•

Если At оченьмало, то sin (шД£/2)=а>Д//2, a cos[w(H-A//2)]=cos <at. Итак, изменение потока за малое время At

ДФ = BSa> cos (ot-At.

Следовательно, э. д. с., равная —ДФ/Дt, есть

ДФ / jr \

8{ = — —=— BSacosat — BSasin f са^ —g- J ,

т. е. действительно выражается синусоидой той же частоты, но сдвинутой на л/2 (четверть периода) 1).

Само собой разумеется, что по такому же закону синусоиды изменяется и мгновенное значение напряжения и на зажимах машины или между двумя любыми точками сети. Графики изменения этой величины имеют такой же вид, как и приведенные на рис. 289 графики индуцированной э. д. с. Говорят, что такого рода кривые воспроизводят «форму» переменного напряжения. Ток, возникающий под влиянием переменного напряжения, также будет переменным, и «форма» его подобна «форме» напряжения.

Не только в нашей модели, но и в машинах, применяемых в электротехнике, в подавляющем большинстве случаев имеют дело с напряжениями и токами, которые можно считать синусоидальными. Закон изменения мгновенных значений этих величин со временем выражается формулами

u = Umsm^t, i = Im sin со/, (151.2)

причем через Um и 1т обозначены максимальные значения напряжения и тока.

§ 152. Опытное исследование формы переменного тока. Осциллограф. В том,, что ток, получаемый от электростанций, является действительно переменным, т. е. много раз в секунду меняет свое направление, нетрудно убедиться с помощью такого простого опыта. Включим в сеть обычную электрическую лампочку и осторожно поднесем к ней постоянный магнит так, чтобы нить лампочки была перпендикулярна к линии его магнитного поля. Мы увидим, что при этом нить лампочки расплывается в широкую полоску. Это показывает, что нить в поле магнита быстро колеблется, отклоняясь то в одну сторону, то в другую. Но мы знаем, что в постоянном магнитном поле ток определенного направления отклоняется в одну сторону. Следовательно, наш опыт показывает, что ток в нити лампочки меняет свое направление много раз в секунду.

Этот простой опыт хотя показывает нам, что ток в сети — переменный, но не дает еще возможности проследить за законом изменения мгновенных значений силы тока, т. е. изучить его форму. Если бы в опыте на рис. 288 мы вращали рамку достаточно медленно, то увидели бы,

что стрелка гальванометра во внешней цепи рамки отклоняется то в одну сторону, то в другую. Следя за отклонениями его стрелки, мы могли бы составить себе некоторое представление и .о форме этого тока. Однако технический переменный ток меняет свое направление настолько часто, что обычные гальванометры уже не успевают следить за его изменениями, потому что подвижная часть их (рамка) обладает слишком большой инерцией. Для изучения формы технического переменного тока и токов еще большей частоты нужны приборы более «послушные». Такие приборы, предназначенные для исследования быстропеременных токов и напряжений, называются осциллографами.

Рис.

290. Устройство петлевого осциллографа:

1

— петля осциллографа, обтекаемая

переменным током, 2

— зеркальце, приклеенное к петле,

поворачивающееся вокруг оси 00

*1![]()

Рис. 291. Схема наблюдения зайчика, отбрасываемого зеркальцем осциллографа: 1 — источник света,

— направляющая линза, 3 — зеркальце, 4 — вращающийся зеркальный барабан, 5 — экран

поле, и зеркальце, с помощью которого мы следим за отклонениями рамки, сделаны чрезвычайно легкими. Рамка осциллографа часто представляет собой просто петлю из очень тонкой проволоки, подвешенную на упругих растяжках в поле магнита 1). Когда пропускают через эту рамку переменный ток, то она, а вместе с ней и зеркальце начинают быстро колебаться; отраженное от зеркальца световое пятно («зайчик») быстро движется по экрану то в одну сторону, то в другую, выписывая на нем прямую линию, перпендикулярную к оси вращения зеркальца.

Для того чтобы с помощью этого прибора получить кривую, изображающую форму тока, луч света, отраженный от зеркальца, направляют не прямо на экран, а заставляют сначала отразиться от зеркала, которое быстро вращается вокруг оси, совпадающей с направлением движения зайчика. Вместо простого вращающегося зеркала удобно взять барабан с зеркальными гранями, благодаря чему луч света имеет возможность за время одного оборота барабана отразиться поочередно от каждой из его зеркальных граней. Такое расположение приборов показано на рис. 291. Здесь ось зеркальца горизонтальна, а барабан вращается вокруг вертикальной (перпендикулярной к плоскости чертежа) оси. Повороты зеркальца смещают положение зайчика на экране вверх и вниз, а вращение барабана смещает его влево или вправо. Ясно, что при сложении этих движений зайчик будет выписывать на экране некоторую кривую. При этом смещение зайчика по вертикали пропорционально мгновенному значению силы тока через прибор, а смещение его по горизонтали пропорционально времени, так как. барабан вращается равномерно. Таким образом, полученная кривая изображает форму переменного тока. Опыт показывает, что для технического тока эта кривая действительно очень близка к синусоиде. Такой же вид имеют и кривые, изображающие форму технического переменного напряжения.

Описанное расположение приборов применяется преимущественно в демонстрационных опытах для того, чтобы наглядно показать форму переменного тока. На практике при исследованиях переменного тока обычно барабан делают цилиндрическим и надевают на него фотографическую бумагу, на которой луч прямо выписывает соответствующую кривую.

Еще более широкое распространение получили в настоящее время так называемые электроннолучевые осциллографы 1). Главной частью этих приборов является уже знакомая нам электроннолучевая трубка (рис. 182). На горизонтальные пластины трубки подается напряжение, пропорциональное исследуемому току. Таким образом, отклонение луча по вертикали или смещение по вертикали яркого пятнышка на экране трубки в каждый момент времени пропорционально мгновенному значению тока. На вертикальные же пластины с помощью специального устройства подают напряжение, которое равномерно нарастает от нуля до некоторого максимального значения, затем очень резко, практически «мгновенно», падает до нуля, снова равномерно нарастает и т. д. Форма такого «пилообразного» напряжения показана на рис. 292. При наложении такого напряжения пятнышко на экране осциллографа движется по горизонтали, затем «сразу» возвращается в исходное положение, снова пробегает тот же горизонтальный отрезок и т, д.

Очевидно, что при одновременном действии исследуемого напряжения, наложенного на горизонтальные пластины осциллографа, и «пилообразного» напряжения на его вертикальных пластинах светящаяся точка на экране будет вычерчивать кривую, дающую форму исследуемого напряжения или тока, Электроннолучевой осциллограф является

и

одним иа важнейших средств исследования переменных токов и напряжений. Он чрезвычайно широко применяется в самых различных лабораториях, а также на ряде предприятий.

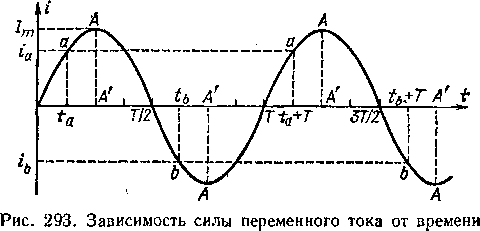

§ 153. Амплитуда, частота и фаза синусоидального переменного тока и напряжения. Рассмотрим подробнее кривую, изображающую зависимость мгновенного . значения технического переменного тока (или напряжения) от времени (рис. 293). Прежде всего обращает на себя внимание тот

факт, что этот ток (или напряжение) изменяется периодически, т. е. каждое мгновенное значение этих величин, например значение, соответствующее точке а (или точке Ь), повторяется через один-и тот же промежуток времени. Другими словами, сила тока (или напряжение) пробегает за этот промежуток времени все возможные значения, возвращаясь к исходному, т. е. совершает полное колебание. Промежуток времени, в течение которого сила тока (или напряжение) совершает полное колебание и принимает прежнее по модулю и знаку мгновенное значение, называется периодом переменного тока. Его принято обозначать буквой Т. Для сетей СССР и большинства других стран Т— =1/50 с, а так как изменение направления тока происходит два раза в течение каждого периода, то технический ток меняет свое-направление 100 раз в секунду.

Максимальное значение, которое может иметь переменный ток (или напряжение) в том или другом направлении, называется амплитудой этой величины. На рис. 293 амплитуда изображается отрезками АА'. Амплитуду токов и напряжений обозначают /т или {/т, а их мгновенные значения —( и и.

Число полных колебаний (циклов^ синусоидального тока или напряжения за единицу времени называют частотой соответствующей величины и обозначают буквой v 1). Очевидно,

y=r- T = h 0S3.1,

За единицу частоты принимают частоту, равную одному колебанию в секунду. Эту единицу называют герцем (Гц) по имени немецкого физика Генриха Герца (1857—1894). Таким образом, технический переменный ток имеет частоту 50 Гц.

Вместо частоты v вводят также величину (o=2nv=2n/T, которую называют циклической или круговой частотой тока (напряжения). Она представляет собой число полных колебаний (циклов) данной величины за 2л секунд.

Пока мы имеем дело только ■ с одним синусоидальным переменным током или переменным напряжением, частота и амплитуда являются полными и исчерпывающими характеристиками этих величин, потому что начальный момент отсчета времени мы можем выбрать произвольно. Но когда нам приходится сопоставлять друг с другом две или несколько величин такого рода, мы должны учитывать и тот факт, что они могут достигать максимального значения не в один и тот же момент времени.

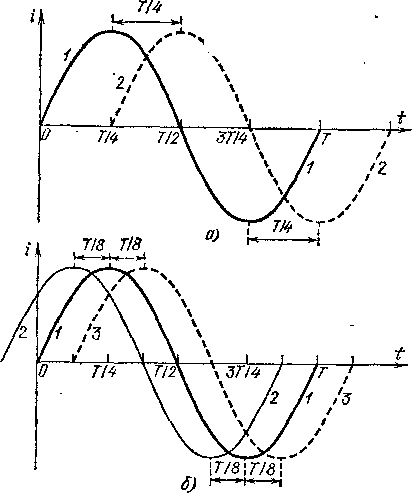

Две кривые на рис. 294, а изображают форму двух синусоидальных переменных токов с одной и той же частотой и амплитудой, но кривые эти смещены по оси абсцисс (оси времени) на отрезок, равный четверти, периода. Начальная точка отсчета времени выбрана так, что для первой кривой нулевые значения достигаются в моменты 0, Г/2, Т, ЗГ/2 . . ., а амплитудные — в моменты Г/4, ЗГ/4, 5Г/4, . . . Вторая же кривая проходит через нулевые значения в моменты Г/4, ЗГ/4, 5Г/4, . . ., а через амплитудные— в моменты Г/2, Г, ЗГ/2, ...

В подобных случаях говорят, что эти два тока (или две другие синусоидальные величины) сдвинуты друг относительно друга по фазе, или, иначе, что между ними существует некоторый сдвиг фаз (или разность фаз), равный в данном примере четверти периода. Так как кривая /

Рис.

294. Графическое изображение переменных

токов одинаковой частоты и амплитуды,

смещенных, по фазе: а)

два синусоидальных тока, смещенные по

фазе на четверть периода; 6)

токи, изображаемые кривыми 2

и 3,

смещены по фазе относительно кривой

1

на одну восьмую часть

периода

проходит через амплитудное значение, так же как и через любое другое соответствующее значение, раньше, чем кривая 2, то говорят, что она опережает кривую 2 по фазе или, иначе, что кривая 2 отстает по фазе от кривой 1.

л 153.1. На рис. 294, 6 кривые 2 и 3 сдвинуты относительно кривой

1 по фазе на одну восьмую периода. .Определите, какая из этих кривых отстает по фазе от кривой 1 и какая опережает ее. Какова разность фаз между кривыми 2 и 37

Во всех случаях, когда приходится сопоставлять синусоидальные величины или рассматривать их совместное действие (складывать или < перемножать их),» вопрос о

соотношении фаз между этими величинами имеет очень важное значение. Таким образом, в общем случае, когда имеется несколько синусоидальных токов или напряжений, нужно характеризовать каждый из них тремя величинами: частотой, амплитудой и фазой или, точнее, сдвигом фаз между данным током (или напряжением) и каким-нибудь другим, относительно которого мы рассматриваем сдвиг фаз всех остальных.

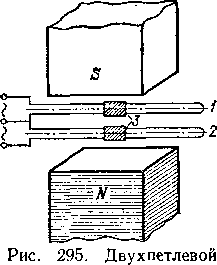

осциллограф

для одновременной записи двух

переменных токов, проходящие через

петли 1

к 2

Точное математическое определение фазы синусоидальной переменной величины (тока или напряжения) таково. Мгновенное значение этой величины в какой-нибудь момент времени t определяется значением величины tot, стоящей под знаком функции sin в формуле (151.2). Если начальный момент отсчета времени выбран уже так, чтобы мгновенное значение тока проходило через нуль в моменты /=0, Т/2, Т, . . ., то, вообще говоря, другой ток будет проходить через нуль в моменты t=t', t'+Tl2, t'+T, . , и закон его изменения со временем будет иметь вид

t = I msin<o(t— t') = Im sin (at—q>), (153.2)

где буквой ф обозначено произведение tot'. Фазой тока (или напряжения) в общем случае называют значение величины, стоящей под знаком функции sin в формуле (153.2), а величина tp=tat'=2nf /Т определяет разность фаз сравниваемых токов (или напряжений). Если эта величина положительна, то первый ток опережает по фазе второй ток, а если она отрицательна, то первый ток отстает по фазе от второго. Фаза измеряется в радианах.