- •Глава I. Электрические заряды

- •§ 2. Проводники и диэлектрики. Мы видели в предыдущих опытах, что, прикасаясь заряженным телом к незаряженным предметам, мы сообщаем им электрический заряд. Мы

- •§ 5. Что происходит при электризации? До сих пор мы не

- •Глава II. Электрическое поле

- •§ 12. Действие электрического заряда на окружающие тела.

- •§ 14. Напряженность электрического поля. Рисунки § 13 дают лишь общую качественную картину электрического поля. Для количественной характеристики электрического

- •§ 15. Сложение полей. Если электрическое поле создано одним точечным зарядом q, то напряженность этого поля в какой-либо точке, отстоящей на расстоянии г от заряда, равна, согласно закону Кулона,

- •§ 16. Электрическое поле в диэлектриках и в проводниках.

- •§ 18. Основные особенности электрических карт. При построении электрических карт нужно иметь в виду следующее.

- •§ 20. Работа при перемещении заряда в электрическом поле.

- •§ 21. Разность потенциалов (электрическое напряжение).

- •§ 22. Эквипотенциальные поверхности. Подобно тому как мы графически изображаем линиями напряженность электрического поля, можно изобразить и разность потенциалов (напряжение).

- •§ 23. В чем смысл введения разности потенциалов? в § 21

- •§ 26. В чем различие между электрометром и электроскопом?

- •§ 31. Распределение зарядов в проводнике. Клетка Фарадея.

- •§ 33. Конденсаторы. Возьмем две изолированные металлические пластины 1 и 2 (рис. 58), расположенные на некото

- •Конденсатор емкости 0,001 мкФ заряжен до разности потен-

- •§ 38. Энергия заряженных тел. Энергия электрического поля.

- •§ 47. Сопротивление проводов. В предыдущем параграфе было указано, что электрическое сопротивление для разных проводников различно и может зависеть как от материала,

- •§ 48. Зависимость сопротивления от температуры. Опыт в соответствии с общими соображениями § 46 показывает, что сопротивление проводника зависит также и от его температуры.

- •§ 53. Вольтметр. При помощи гальванометра можно , измерить не только силу тока, но и напряжение, ибо", согласно

- •§ 61. Понятие о расчете нагревательных приборов. Для нормальной работы любого электронагревательного прибора его обмотка должна быть правильно рассчитана.

- •§ 64. Электрическая проводка. На рис. 102 показано устройство комнатной электрической проводки. Ток со станции

- •Глава V. Прохождение электрического тока через электролиты

- •§ 68. Движение ионов в электролитах. Движение ионов в электролитах в некоторых случаях может быть показано весьма наглядно.

- •§ 72. Градуировка амперметров при помощи электролиза.

- •§ 73. Технические применения электролиза. Явление электролиза находит себе многочисленные технические применения.

- •Какова мощность тока, при помощи которого можно полу.

- •Глава VI. Химические и тепловые генераторы тока

- •§ 76. Как возникают э. Д. С. И ток в гальваническом элементе? Легко заметить, что один из электродов гальванического

- •§ 82. Соединение источников тока. Очень часто источники тока соединяют между собой для совместного питания цепи.

- •§ 85. Измерение температуры с помощью термоэлементов.

- •Глава VII. Прохождение электрического тока через металлы

- •Глава Vlil. Прохождение электрического тока через газы

- •§ 94. Молния. Красивое и небезопасное явление природы — молния — представляет собой искровой разряд в атмосфере.

- •§ 95. Коронный разряд. Возникновение ионной лавины не всегда приводит к искре, а может вызвать и разряд другого типа — коронный разряд.

- •§ 103. Природа катодных лучей. Ответ на вопрос о природе катодных лучей дают опыты по исследованию их свойств. Важнейшие результаты этих опытов следующие.

- •Катодные лучи вылетают в направлении, перпендикулярном к поверхности катода, и распространяются

- •§ 106. Электронные лампы. Явление термоэлектронной эмиссии и обусловленный им электронный ток через вакуум лежат в основе устройства очень большого числа

- •§ 108. Природа электрического тока в полупроводниках.

- •Глава X. Основные магнитные явления

- •§ 112. Естественные и искусственные магниты. Прежде чем углублять наши знания о магнитных явлениях, напомним некоторые известные факты.

- •§ 114. Магнитное действие электрического тока. Простейшие электрические и магнитные явления известны людям с очень давних времен.

- •§ 115. Магнитные действия токов и постоянных магнитов.

- •Глава XI. Магнитное поле

- •§ 119. Магнитный момент. Единица магнитной индукции.

- •§ 126. Магнитное поле внутри соленоида. Напряженность магнитного поля. Особый интерес представляет магнитное поле внутри соленоида, длина которого значительно превосходит его диаметр.

- •Глава XIII. Магнитное поле земли

- •§ 129. Элементы земного магнетизма. Так как магнитные и географические полюсы Земли не совпадают, то магнитная стрелка указывает направление север — юг только прибли-

- •Глава XIV. Силы, действующие в магнитном поле на проводники с током

- •§ 138. Условия возникновения индукционного тока. Напомним некоторые простейшие опыты, в которых наблюдается возникновение электрического тока в результате электромагнитной индукции.

- •Глава XVI. Магнитные свойства тел

- •§ 144. Магнитная проницаемость железа. До сих пор мы

- •Глава XVII. Переменный ток

- •§ 151. Постоянная и переменная электродвижущая сила.

- •§ 154. Сила переменного тока. Мы видели, что мгновенное значение переменного тока все время изменяется, колеблясь между нулем и максимальным значением. Тем не

- •§ 159. Закон Ома для переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления. В § 46 мы установили основной закон постоянного тока — закон Ома I—u/r.

- •§ 162. Сдвиг фаз между током и напряжением. Проделаем -следующий опыт. Возьмем описанный в § 153 осциллограф

- •§ 166. Выпрямление переменного тока. Хотя, как мы уже

- •Глава XVIII. Электрические машины: генераторы, двигатели, электромагниты

- •Необходимо всегда подбирать двигатель такой мощности, какую фактически требует приводимая им в действие машина.

- •§ 175. Обратимость электрических генераторов постоянного тока. В § 172

- •§ 177. Применение электромагнитов. Большинство технических применений магнитов основывается на их способности притягивать и удерживать железные предметы. И в

- •273 , 301, 310, 344 , 347 , 354 Ампер-секунда 31 Ампер-час 176

- •253 Полюс 164

- •58 , 60 , 62 , 94 , 98 Разряд дуговой 218, 219, 408

- •§ 139. Направление индукционного тока. Правило Ленца.

Глава Vlil. Прохождение электрического тока через газы

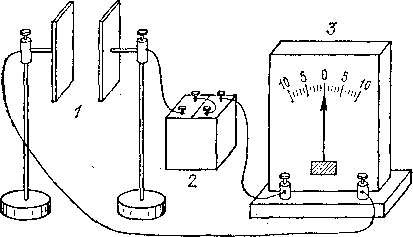

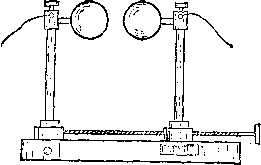

§ 91. Самостоятельная и несамостоятельная проводимость газов. В естественном состоянии газы не проводят электрического тока, т. е. являются диэлектриками. В этом легко убедиться с помощью простого опыта, изображенного на рис. 147, который показывает, что даже чувствительный гальванометр не обнаруживает тока, если цепь прервана воздушным промежутком. Мы пользуемся этим всякий раз,

Рис.

147. Газы в естественном состоянии не

являются проводниками: 1

— газовый промежуток, 2

— аккумуляторная батарея, 3

— гальванометр

когда желаем прервать идущий ток: выключая рубильник или поворачивая выключатель, мы тем самым создаем воздушный промежуток между двумя точками цепи. Изолирующие свойства газа объясняются тем, что атомы и молекулы газов в естественном состоянии являются нейтральными, незаряженными, частицами. Поэтому в обычных условиях в газе почти нет свободных носителей заряда, движение которых могло бы создать электрический ток.

Отсюда ясно, что, для того чтобы сделать газ проводящим, нужно тем или иным способом внести в него или создать в нем свободные носители заряда — заряженные частицы. При этом возможны два случая: либо эти заряженные частицы создаются действием какого-нибудь внешнего фактора или вводятся в газ извне, либо они создаются в газе действием самого электрического поля, существующего между электродами. В первом случае проводимость газа называется несамостоятельной, во втором — самостоятельной.

§ 92. Несамостоятельная проводимость газа. Простейший опыт, иллюстрирующий возникновение несамостоятельной проводимости газов, может быть осуществлен с помощью установки, изображенной на рис. 147, которая показывает, что в обычных условиях газы не проводят тока: несмотря на приложенное напряжение, гальванометр в цепи показывает отсутствие тока.

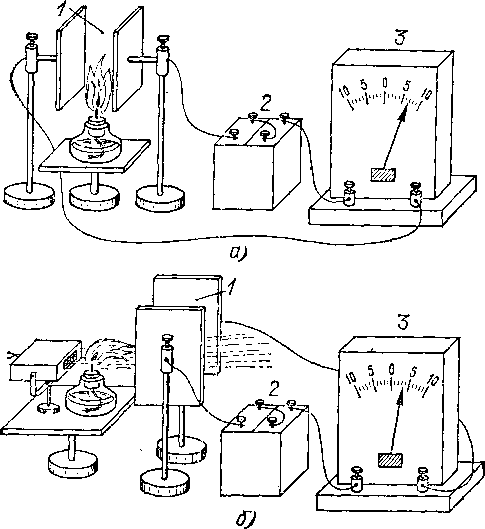

Нагреем теперь газ в промежутке / до очень высокой температуры, внеся в него зажженную горелку (рис. 148, а). Гальванометр тотчас же укажет появление тока. Следовательно, при высокой температуре молекулы газа уже не являются незаряженными, а по крайней мере некоторая их доля распадается на положительные и отрицательные части, т. е. в газе появляются ионы. Процесс образования ионов в каком-либо газе называют ионизацией этого газа. В описанном опыте ионизация является следствием нагревания газа.

Если направить в газовый промежуток струю воздуха от маленькой воздуходувки я на пути струи, вне промежутка, поместить ионизующее пламя (рис. 148, б), то гальванометр показывает некоторый ток. Это значит, что ионы, возникшие в пламени, не исчезают мгновенно, а перемещаются вместе с газом. Однако при увеличении расстояния между пламенем и газовым промежутком ток постепенно ослабевает и при расположении пламени в нескольких сантиметрах практически исчезает вовсе. Это показывает, что после устранения причины, вызывающей ионизацию, число ионов в газе быстро уменьшается и через короткое время газ опять превращается в диэлектрик.

Исчезновение ионов в газе объясняется тем, что разноименно заряженные ионы стремятся сблизиться под влиянием силы электрического притяжения и при встрече вновь воссоединяются в нейтральную молекулу. Такой процесс носит название рекомбинации ионов. Вследствие рекомбинации однажды созданная проводимость газа не сохраняется, а для получения длительного тока необходимо, чтобы в газе непрерывно происходила ионизация.

Нагревание газа до высокой температуры не является единственным способом ионизации молекул или атомов газа. Нейтральные атомы или молекулы газа могут ионизоваться, т. е. приобретать электрический заряд, также и под

Рис.

148. а)

Газ, ионизованный пламенем, проводит

электричество. 6)

Если воздух, ионизованный пламенем,

проходит до пластин небольшое

расстояние, гальванометр показывает

наличие тока, 1

— газовый промежуток, 2—аккумуляторная

батарея, 3

— гальванометр

воздействием ряда других факторов, важнейшим из которых является рентгеновское излучение.

Обычно процесс ионизации состоит в отрыве от молекулы электрона, благодаря чему она становится положительным ионом. Освободившийся электрон сам становится свободным носителем отрицательного заряда. Однако во многих случаях электрон «прилипает» к какой-нибудь нейтральной молекуле, которая, таким образом, становится отрицательно заряженным ионом. Нередко и положительные и отрицательные ионы представляют собой не единичные ионизованные молекулы, а группы молекул, прилипших к отрицательному или положительному иону. Благодаря

этому, хотя заряд каждого иона равен одному, двум, редко большему числу элементарных зарядов, массы их могут значительно отличаться от масс отдельных атомов или молекул; этим газовые ионы существенно отличаются от ионов электролитов, представляющих всегда, как мы видели, атомы или определенные группы атомов. В силу этого различия при ионной проводимости газов не имеют места законы Фарадея, столь характерные для проводимости электролитов.

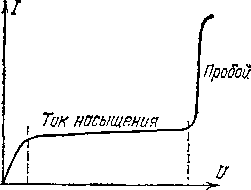

Второе, также очень важное, отличие ионной проводимости газов от ионной проводимости электролитов состоит в том, что для газов не соблюдается закон Ома. Измеряя силу тока /, протекающего через газовый промежуток, и напряжение U на его границах (электродах), мы найдем, что зависимость / от U (так называемая вольтамперная характеристика) имеет довольно сложный характер. В то время как для проводников, подчиняющихся закону Ома (в том числе и для электролитов), вольтамперная характеристика имеет вид наклонной прямой, показывающей пропорциональность между величинами / и U, для газов, в зависимости от характера разряда, она имеет разнообразную форму.

Рис.

149. Ток насыщения при несамостоятельной

проводимо-

Это означает, что, начиная с некоторого напряжения, ток сохраняет постоянное значение, несмотря на увеличение напряжения. Это постоянное, не зависящее от напряжения значение силы тока называют током насыщения.

Нетрудно понять смысл полученных результатов. Вначале с ростом напряжения увеличивается число ионов, проходящих за единицу времени через сечение разряда, т. е. увеличивается ток I, ибо ионы в более сильном поле движутся с большей скоростью. Однако, как бы быстро ни двигались ионы, число их, проходящее через это сечение за

единицу времени, не может быть больше, чем общее число ионов, создаваемых в разряде в единицу времени внешним ионизующим фактором. Если, например, горелка создает за 1 с миллион пар ионов, каждый из которых имеет заряд 1,60110-18 Кл, то максимальный заряд, проходящий через газ за 1 с, т. е. максимальный ток, равен 10е-1,60-10—1в= = 1,60*10“13 Кл/с= 1,60• 10“13 А. Это и есть значение тока насыщения в данном случае. Если бы ионизующий фактор был сильнее, т. е. создавал бы в 1 с больше ионов, то и значение тока насыщения было бы больше. Однако и в этом случае предельная сила тока определялась бы действием ионизующего фактора, а не напряжением, т. е. имело бы место насыщение. Только в том случае, когда ионизующий фактор настолько силен, что даже при больших напряжениях электрическое поле не успевает уводить все образующиеся ионы,

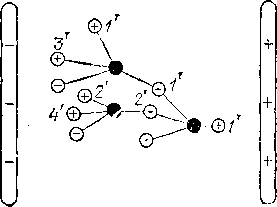

Рис.

150. Вольтамперная характеристика

при переходе от несамостоятельного

разряда к самостоятельному

Опыты показывают, однако, что если после достижения тока насыщения в газе продолжать значительно повышать напряжение, то ход вольтамперной характеристики, представленной на рис. 149, внезапно нарушается. При достаточно большом напряжении ток резко возрастает (рис. 150).

Скачок тока показывает, что число ионов сразу резко возросло. Причиной этого является само электрическое поле: оно сообщает некоторым ионам столь большие скорости, т. е. столь большую энергию, что при соударениях таких ионов с нейтральными молекулами последние разбиваются на ионы. Общее число ионов теперь определяется не ионизующим фактором, а действием самого поля, которое может само поддерживать необходимую ионизацию: проводимость из несамостоятельной становится самостоятельной. Опи

санное явление внезапного возникновения самостоятельной проводимости, имеющее характер пробоя газового промежутка, — не единственная, хотя и весьма важная, форма возникновения самостоятельной проводимости. К описанию различных случаев самостоятельной проводимости газов мы сейчас и перейдем.

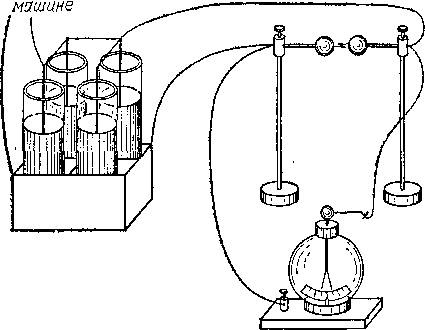

§ 93. Искровой разряд. Присоединим шаровые электроды к батарее конденсаторов (рис. 151) и начнем зарядку конденсаторов при помощи электрической машины. По мере зарядки конденсаторов будет увеличиваться разность потенциалов между электродами, а следовательно, будет

Л

электрической

Рис.

151. Если напряженность поля в воздухе

достигает приблизительно 3 МВ/м, то

наступает электрический пробой газа

и возникает электрическая и~кра

увеличиваться и напряженность поля в газе. Пока напряженность поля невелика, в газе нельзя заметить никаких изменений. Однако при достаточно большой напряженности поля (около 3 МВ/м) между электродами появляется электрическая искра, имеющая вид ярко светящегося извилистого канала, соединяющего оба электрода. Газ вблизи искры нагревается до высокой температуры и внезапно расширяется, отчего возникают звуковые волны, и мы слышим характерный треск. Конденсаторы в этой установке существуют для того, чтобы сделать искру более мощной.

Описанная форма газового разряда носит название искрового разряда или искрового пробоя газа. При наступлении искрового разряда газ внезапно, скачком, утрачива

ет свои диэлектрические свойства и становится хорошим проводником. Напряженность поля, при которой наступает искровой пробой газа, имеет различное значение у разных газов и зависит от их состояния (давления, температуры).

При заданном напряжении между электродами напряженность доля тем меньше, чем дальше находятся электроды друг от друга. Поэтому, чем больше расстояние между электродами, тем большее напряжение между ними необходимо для наступления искрового пробоя газа. Это напряжение называется напряжением пробоя.

Зная, как зависит напряжение пробоя от расстояния между электродами какой-либо определенной формы, можно измерить неизвест-

Рис.

152. Искровой вольтметр

напряжение, при котором происходит пробой, составляют специальные таблицы, при помощи которых затем определяют напряжение по длине искры. В качестве примера укажем, что при расстоянии 0,5 см между шарами диаметра 5 см напряжение пробоя равно 17,5 кВ, а при расстоянии 5 см — около 100 кВ.

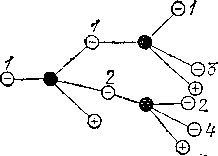

Возникновение пробоя объясняется следующим образом. В газе всегда есть некоторое число ионов и электронов, возникающих от случайных причин. Обычно, однако, число их настолько мало, что газ практически не проводит электричества. При сравнительно небольших значениях напряженности поля, с какими мы встречаемся при изучении несамостоятельной проводимости газов, соударения ионов, движущихся в электрическом поле, с нейтральными молекулами газа происходят так же, как соударения упругих шаров. При каждом соударении движущаяся частица передает покоящейся часть своей кинетической энергии, и обе частицы после соударения разлетаются, но никаких внутренних изменений в них не происходит. Однако при достаточной напряженности поля кинетическая энергия, накопленная ионом в промежутке между двумя соударениями, может сделаться достаточной, чтобы ионизовать нейтральную молекулу при соударении. В результате об

разуется новый отрицательный электрон и положительно заряженный остаток — ион. Такой процесс ионизации называют ударной ионизацией, а ту работу, которую нужно затратить, чтобы произвести отрывание электрона от атома,—

Рис. 153. Свободный электрон

при

соударении с нейтральной молекулой

расщепляет ее на электрон 2

и свободный положительный ион.

Электроны 1

и

при

соударении с нейтральной молекулой

расщепляет ее на электрон 2

и свободный положительный ион.

Электроны 1

ипри дальнейшем соударении с нейтральными молекулами снова расщепляют их на электроны 3 к 4 к свободные положительные

ионы, и т. д.

работой ионизации. Работа ионизации зависит от строения атома и поэтому различна для разных газов.

Образовавшиеся

под влиянием ударной ионизации электроны

и ионы увеличивают число зарядов в газе,

причем в свою очередь они приходят

в движение под действием электрического

поля и могут произвести ударную иониза-

Образовавшиеся

под влиянием ударной ионизации электроны

и ионы увеличивают число зарядов в газе,

причем в свою очередь они приходят

в движение под действием электрического

поля и могут произвести ударную иониза-

Рис. 154. Лавинообразное размножение положительных ионов и электронов при соударении положительных ионов с нейтральными молекулами

цию новых атомов. Таким образом, этот процесс «усиливает сам себя», и ионизация в газе быстро достигает очень большой величины. Все явление вполне аналогично снежной лавине в горах, для зарождения которой бывает достаточно ничтожного комка снега. Поэтому и описанный процесс был назван ионной лавиной (рис. 153 и 154). Образование ионной лавины и есть процесс искрового пробоя, а то минимальное напряжение, при котором возникает ионная лавина, есть напряжение пробоя. Мы видим, что при искровом пробое причина ионизации газа заключается в

разрушении атомов и молекул при соударениях с ионами (ударная ионизация) 1).

93Л. Известно, что чем меньше давление газа (при неизменной

температуре), тем меньшее число атомов содержится в единице объема газа и тем больший путь свободно пролетают атомы между двумя последовательными соударениями. Учитывая это, сообразите, как будет изменяться (увеличиваться или уменьшаться) напряжение пробоя газового промежутка при уменьшении давления газа.