- •Глава I. Электрические заряды

- •§ 2. Проводники и диэлектрики. Мы видели в предыдущих опытах, что, прикасаясь заряженным телом к незаряженным предметам, мы сообщаем им электрический заряд. Мы

- •§ 5. Что происходит при электризации? До сих пор мы не

- •Глава II. Электрическое поле

- •§ 12. Действие электрического заряда на окружающие тела.

- •§ 14. Напряженность электрического поля. Рисунки § 13 дают лишь общую качественную картину электрического поля. Для количественной характеристики электрического

- •§ 15. Сложение полей. Если электрическое поле создано одним точечным зарядом q, то напряженность этого поля в какой-либо точке, отстоящей на расстоянии г от заряда, равна, согласно закону Кулона,

- •§ 16. Электрическое поле в диэлектриках и в проводниках.

- •§ 18. Основные особенности электрических карт. При построении электрических карт нужно иметь в виду следующее.

- •§ 20. Работа при перемещении заряда в электрическом поле.

- •§ 21. Разность потенциалов (электрическое напряжение).

- •§ 22. Эквипотенциальные поверхности. Подобно тому как мы графически изображаем линиями напряженность электрического поля, можно изобразить и разность потенциалов (напряжение).

- •§ 23. В чем смысл введения разности потенциалов? в § 21

- •§ 26. В чем различие между электрометром и электроскопом?

- •§ 31. Распределение зарядов в проводнике. Клетка Фарадея.

- •§ 33. Конденсаторы. Возьмем две изолированные металлические пластины 1 и 2 (рис. 58), расположенные на некото

- •Конденсатор емкости 0,001 мкФ заряжен до разности потен-

- •§ 38. Энергия заряженных тел. Энергия электрического поля.

- •§ 47. Сопротивление проводов. В предыдущем параграфе было указано, что электрическое сопротивление для разных проводников различно и может зависеть как от материала,

- •§ 48. Зависимость сопротивления от температуры. Опыт в соответствии с общими соображениями § 46 показывает, что сопротивление проводника зависит также и от его температуры.

- •§ 53. Вольтметр. При помощи гальванометра можно , измерить не только силу тока, но и напряжение, ибо", согласно

- •§ 61. Понятие о расчете нагревательных приборов. Для нормальной работы любого электронагревательного прибора его обмотка должна быть правильно рассчитана.

- •§ 64. Электрическая проводка. На рис. 102 показано устройство комнатной электрической проводки. Ток со станции

- •Глава V. Прохождение электрического тока через электролиты

- •§ 68. Движение ионов в электролитах. Движение ионов в электролитах в некоторых случаях может быть показано весьма наглядно.

- •§ 72. Градуировка амперметров при помощи электролиза.

- •§ 73. Технические применения электролиза. Явление электролиза находит себе многочисленные технические применения.

- •Какова мощность тока, при помощи которого можно полу.

- •Глава VI. Химические и тепловые генераторы тока

- •§ 76. Как возникают э. Д. С. И ток в гальваническом элементе? Легко заметить, что один из электродов гальванического

- •§ 82. Соединение источников тока. Очень часто источники тока соединяют между собой для совместного питания цепи.

- •§ 85. Измерение температуры с помощью термоэлементов.

- •Глава VII. Прохождение электрического тока через металлы

- •Глава Vlil. Прохождение электрического тока через газы

- •§ 94. Молния. Красивое и небезопасное явление природы — молния — представляет собой искровой разряд в атмосфере.

- •§ 95. Коронный разряд. Возникновение ионной лавины не всегда приводит к искре, а может вызвать и разряд другого типа — коронный разряд.

- •§ 103. Природа катодных лучей. Ответ на вопрос о природе катодных лучей дают опыты по исследованию их свойств. Важнейшие результаты этих опытов следующие.

- •Катодные лучи вылетают в направлении, перпендикулярном к поверхности катода, и распространяются

- •§ 106. Электронные лампы. Явление термоэлектронной эмиссии и обусловленный им электронный ток через вакуум лежат в основе устройства очень большого числа

- •§ 108. Природа электрического тока в полупроводниках.

- •Глава X. Основные магнитные явления

- •§ 112. Естественные и искусственные магниты. Прежде чем углублять наши знания о магнитных явлениях, напомним некоторые известные факты.

- •§ 114. Магнитное действие электрического тока. Простейшие электрические и магнитные явления известны людям с очень давних времен.

- •§ 115. Магнитные действия токов и постоянных магнитов.

- •Глава XI. Магнитное поле

- •§ 119. Магнитный момент. Единица магнитной индукции.

- •§ 126. Магнитное поле внутри соленоида. Напряженность магнитного поля. Особый интерес представляет магнитное поле внутри соленоида, длина которого значительно превосходит его диаметр.

- •Глава XIII. Магнитное поле земли

- •§ 129. Элементы земного магнетизма. Так как магнитные и географические полюсы Земли не совпадают, то магнитная стрелка указывает направление север — юг только прибли-

- •Глава XIV. Силы, действующие в магнитном поле на проводники с током

- •§ 138. Условия возникновения индукционного тока. Напомним некоторые простейшие опыты, в которых наблюдается возникновение электрического тока в результате электромагнитной индукции.

- •Глава XVI. Магнитные свойства тел

- •§ 144. Магнитная проницаемость железа. До сих пор мы

- •Глава XVII. Переменный ток

- •§ 151. Постоянная и переменная электродвижущая сила.

- •§ 154. Сила переменного тока. Мы видели, что мгновенное значение переменного тока все время изменяется, колеблясь между нулем и максимальным значением. Тем не

- •§ 159. Закон Ома для переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления. В § 46 мы установили основной закон постоянного тока — закон Ома I—u/r.

- •§ 162. Сдвиг фаз между током и напряжением. Проделаем -следующий опыт. Возьмем описанный в § 153 осциллограф

- •§ 166. Выпрямление переменного тока. Хотя, как мы уже

- •Глава XVIII. Электрические машины: генераторы, двигатели, электромагниты

- •Необходимо всегда подбирать двигатель такой мощности, какую фактически требует приводимая им в действие машина.

- •§ 175. Обратимость электрических генераторов постоянного тока. В § 172

- •§ 177. Применение электромагнитов. Большинство технических применений магнитов основывается на их способности притягивать и удерживать железные предметы. И в

- •273 , 301, 310, 344 , 347 , 354 Ампер-секунда 31 Ампер-час 176

- •253 Полюс 164

- •58 , 60 , 62 , 94 , 98 Разряд дуговой 218, 219, 408

- •§ 139. Направление индукционного тока. Правило Ленца.

§ 31. Распределение зарядов в проводнике. Клетка Фарадея.

Мы видели, что поверхность проводника, как нейтрального, так и заряженного, является эквипотенциальной поверхностью (§ 24) и внутри проводника напряженность поля равна нулю (§ 16) *). То же относится и к полому проводнику: поверхность его есть поверхность эквипотенциальная и поле внутри полости равно нулю, как бы сильно ни был заряжен проводник, если, конечно, внутри полости нет изолированных от проводника заряженных тел.

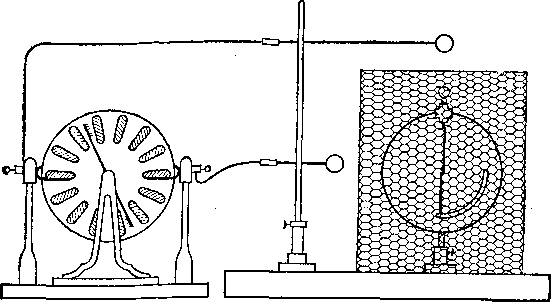

Этот вывод был наглядно продемонстрирован английским физиком Майклом Фарадеем (1791—1861), обогатившим науку рядом крупнейших открытий. Его опыт состоял в следующем. Большая деревянная клетка была оклеена листами станиоля (оловянной бумагой), изолирована, от Земли и сильно заряжена при помощи электрической машины. В клетку помещался сам Фарадей с очень чувствительным электроскопом. Несмотря на то, что с внешней поверхности клетки при приближении к ней тел, соединенных с Землей, вылетали искры, указывая этим на большую разность потенциалов между клеткой и Землей, электроскоп внутри клетки не показывал никакого отклонения (рис. 53);

*) Это справедливо только в случае равновесия зарядов на проводнике. (Примеч. ред.)

гг

Видоизменение этого опыта показано на рис. 54. Если сделать из металлической сетки замкнутую полость и привесить листочки бумаги с внутренней и внешней сторон полости, то обнаружим, что отклоняются лишь наружные

Рис.

53. Опыт Фарадея

К

электрической машине

Рис.

54. Видоизменение опыта Фарадея.

Металлическая клетка заряжена.

Листочки бумаги снаружи отклоняются,

указывая на наличие заряда на внешних

поверхностях стен клетки. Внутри клетки

заряда нет, листочки бумаги не отклоняются

Рис.

55. Исследование распределения заряда

в проводнике 1

при

помощи пробной пластинки 2.

Внутри полости проводника заряда

нет

При зарядке любого проводника заряды распределяются в нем так, что электрическое поле внутри него исчезает, и разность потенциалов между любыми точками обращается в нуль. Посмотрим, каким образом для этого должны разместиться заряды.

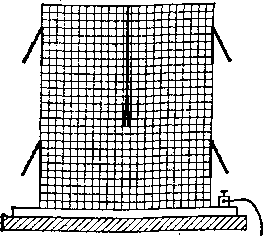

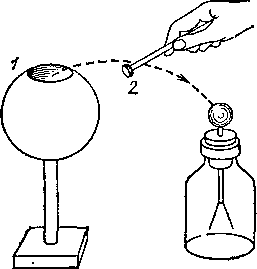

Зарядим полый проводник, например полый изолированный шар 1 (рис. 55), имеющий небольшое отверстие. Возьмем маленькую металлическую пластинку 2, укрепленную на изолирующей ручке («пробную пластинку»), коснемся ею какого-либо места внешней поверхности шара и затем приведем в соприкосновение с электроскопом. Листки электроскопа разойдутся на некоторый угол, указывая этим, что пробная пластинка при соприкосновении с шаром зарядилась. Если мы, однако, коснемся пробной пластинкой внутренней поверхности шара, то пластинка будет оставаться незаряженной, как бы сильно ни был заряжен шар. Почерпнуть заряды можно только с внешней поверхности проводника, а с внутренней это оказывается невозможным. Более того, если мы предварительно зарядим пробную пластинку и коснемся ею внутренней поверхности проводника, то весь заряд перейдет на этот проводник. Это происходит независимо от того, какой заряд уже имелся на проводнике. В § 19 мы подробно разъяснили это явление. Итак, в состоянии равновесия заряды распределяются только на внешней поверхности проводника. Конечно, если бы мы повторили с полым проводником 'опыт, изображенный на рис. 45, касаясь проводника концом проволоки, ведущей к электрометру, то убедились бы, что вся поверхность проводника, как внешняя, так и внутренняя, есть поверхность одного потенциала: распределение зарядов по внешней поверхности проводника есть результат действия электрического поля. Только тогда, когда весь заряд перейдет на поверхность проводника, установится равновесие, т. е. внутри проводника напряженность поля сделается равной нулю и все точки проводника (внешняя поверхность, внутренняя поверхность и точки в толще металла) будут иметь один и тот же потенциал.

Таким образом, проводящая поверхность вполне защищает область, которую она окружает, от действия электрического поля, созданного зарядами, расположенными на этой поверхности или вне ее. Линии внешнего поля оканчиваются на этой поверхности, в проводящем слое они не могут проходить, и внутренняя полость оказывается свободной от поля. Поэтому такие металлические поверхности называются электростатическими защитами. Интересно

отметить, что даже поверхность, сделанная из металлической сетки, может служить защитой, если только сетка достаточно густа.

В центре полого изолированного металлического шара находится заряд. Отклоните^ ли заряженный грузик, подвешенный на шелковой нити и помещенный вне шара? Разберите подробно, что при этом происходит. Что будет, если шар заземлен?

Почему пороховые склады для защиты от удара молний окружают со всех сторон заземленной металлической сеткой? Почему введенные в такое здание водопроводные трубы должны быть также хорошо заземлены?

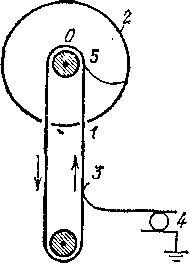

Рис.

56

ройства

Принцип

уст- генератора

Ван-де-Граафа

?31.3. Мог бы описанный выше генератор Ван-де-Граафа работать, если бы шар его был сделан из изолирующего материала или если бы транспортерная лента в нем была проводящей (металлической)?

а

Рис.

57. Распределение поверхностной

плотности заряда на проводнике сложной

формы. Если для наглядности представить

себе, что проводник окружен слоем,

толщина которого пропорциональна

поверхностной плотности заряда, то

получится фигура, изображенная

штриховой линией![]()

Касаясь пробной пластинкой различных точек заряженного шара, можно убедиться, что поверхностная плотность заряда на шаре одна и та же во всех местах. Заряд распределяется по внешней поверхности шара равномерно.

Для проводников, более сложной формы распределение плотности заряда более сложно. Заряжая проводник, изображенный на рис. 57, и касаясь пробной пластинкой его боковой поверхности'й, вогнутой части Ь и области, оканчивающейся острием с, мы найдем, что поверхностная плотность заряда у проводника произвольной формы различна для разных участков поверхности. Наименьшее значение она имеет на вогнутой поверхности, наибольшее — на выступающих остриях. Напоминаем еще раз, что хотя поверхность такого проводника является эквипотенциальной (§ 24), плотность распределенного заряда на нем может быть весьма неравномерна.