- •2. Функции социологии и социолога в общества. Профессиональный кодекс социолога.

- •5Вопрос. Особенности русских социологических идей.

- •Глава 2. Основные теории межличностного взаимодействия

- •1. Общественные движения как форма коллективного поведения

- •2. Общественные движения как тип коллективного действия

- •3. Классификация общественных организаций и движений

- •4. Тенденции развития общественных объединений (организаций и движений)

- •5. Функции общественных организаций и движений

- •14Общественные конфликты (виды, причины, способы их разрешения).

- •16. Вертикальная и горизонтальная мобильность в обществе. Каналы мобильности. Её объективные и субъективные факторы.

- •17. Демографическая структура современного общества. Демографическая ситуация и демографическая политика в России и мире.

- •18. Основные изменения в социальной стратификации российского общества в XX в. Социальная структура современного российского общества как система групп и слоев.

- •19. Социальные институты и организации.

- •20. Социальные группы. Групповая динамика.

- •Религия и формы ее организации

- •Религиозные организации. Типология религиозных организаций

- •35. Социология образования. Современная реформа образования и её влияние на социальные процессы

- •34 Молодежь как предмет социологического анализа. Молодежная культура

- •Вопрос 46

- •Вопрос 47

- •Вопрос 48

- •Вопрос50

- •Определения

- •[Править]История социальной психологии

- •[Править]Основные результаты

- •Социология села

- •Социально-экономические и культурные проблемы села

Глава 2. Основные теории межличностного взаимодействия

В социологии существует много теорий межличностного взаимодействия. В этой главе я попытаюсь описать четыре теории. Эти основные теории Н. Смелзер кратко суммирует в таблицу .

Теория |

Теоретик |

Основная идея |

Теория обмена |

Джордж Хоуманс |

Люди взаимодействуют друг с другом на основе своего опыта, взвешивая возможные вознаграждения и затраты |

Символический интеракционизм |

Джордж Герберт Мид, Герберт Блумер |

Поведение людей по отношению друг к другу и предметам окружающего мира определяются тем значением, которое они им придают |

Управление впечатлениями |

Эрвин Гофман |

Социальные ситуации напоминают драматические спектакли, в которых актеры стремятся создавать и поддерживать благоприятные впечатления |

Психоаналитическая теория |

Зигмунд Фрейд |

На межличностное взаимодействие оказывают глубокое влияние понятия, усвоенные в раннем детстве, и конфликты, пережитые в этот период |

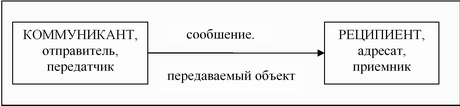

Термин "коммуникация" используется многими общественными, биологическими, техническими науками, и чаще всего имеется в виду элементарная схема коммуникации, приведенная на рис. 1.1.

Элементарная схема показывает, что коммуникация предполагает наличие не менее трех участников: передающий субъект (коммуникант) — передаваемый объект (сообщение) — принимающий субъект (реципиент). Стало быть, коммуникация — это разновидность взаимодействия между субъектами, опосредованного некоторым объектом. Для отграничения коммуникации от других процессов обратим внимание на следующие ее отличительные признаки:

В качестве участников коммуникации выступают два субъекта, которыми могут быть: отдельный человек или группа людей, вплоть до общества в целом, а также животные (зоокоммуникация). Согласно этому признаку из понятия коммуникации исключается взаимодействие неодушевленных объектов; так, взаимосвязи Солнца и Земли не есть коммуникационный процесс.

Обязательно наличие передаваемого объекта, который может иметь материальную форму (книга, речь, жест, милостыня, подарок и т. д.) или не иметь ее. Например, коммуникант может неосознанно воздействовать на реципиента, внушая ему доверие, симпатию, антипатию, любовь. Вырожденная форма коммуникации — общение человека с самим собой (внутренняя речь, размышления, воспоминания и т. п.).

Коммуникации свойственна целесообразность или функциональность, поэтому бред — не коммуникационный акт. Целесообразность может проявляться в трех формах:

Перемещение материального объекта в геометрическом пространстве из пункта А в пункт В — в этом заключается цель транспортной или энергетической коммуникации.

Цель взаимодействующих субъектов заключается не в обмене материальными предметами, а в сообщении друг другу смыслов, обладающих идеальной природой. Носителями смыслов являются знаки, символы, тексты, имеющие внешнюю, чувственно воспринимаемую форму и внутреннее, постигаемое умозрительно содержание.

Элементарная схема коммуникации (рис. 1.1) пригодна для генетической связи "дети — родители". Как известно, эта связь осуществляется посредством генетической информации (передаваемый объект), представляющей собой особым образом закодированную программу воспроизводства (биосинтеза, репликации) определенного организма. Специфика ситуации состоит в том, что дитё, т. е. реципиент, отсутствует до появления генетической информации и синтезируется на ее основе. Зигота, т. е. оплодотворенная клетка, знаменующая образование зародыша, еще может рассматриваться как объединение частей родительского тела в виде половых клеток — гамет, но сам ребенок является не частью своих родителей, а их подобием, точнее — биологическим образом. В данном случае цель коммуникации заключается в передаче этого образа от поколения к поколению, допустим, передача "лошадности" от лошади к жеребенку.

Исходя из сказанного, можно дать следующее научное толкование: коммуникация есть опосредованное и целесообразное взаимодействие двух субъектов.

Это взаимодействие может представлять собой: движение материальных объектов в трехмерном геометрическом пространстве и в астрономическом времени или движение идеальных объектов (смыслов, образов) в многомерных умозрительных (виртуальных) пространствах и временах.

Различаются три многомерных хронотопа (хронотоп — пространственно-временные координаты):

генетический хронотоп, где происходит движение биологических образов и генетических программ в биологическом времени и пространстве (ареале обитания данной популяции);

психический (личностный) хронотоп, где бытуют смыслы, освоенные данной личностью; это область духовной жизни, формируемая в процессе жизнедеятельности человека;

социальный хронотоп, где происходит движение смыслов в социальном времени и пространстве, т. е. в определенном человеческом обществе.

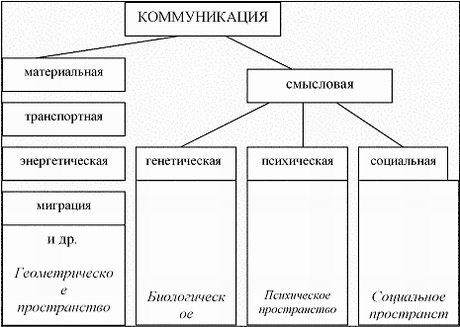

В зависимости от пространственно-временной

среды получается типизация коммуникации,

представленная на рис. 1.2.

зависимости от пространственно-временной

среды получается типизация коммуникации,

представленная на рис. 1.2.

Согласно рис. 1.2 имеются четыре типа коммуникации, т. е. опосредованного и целесообразного взаимодействия субъектов:

материальная (транспортная, энергетическая, миграция населения, эпидемии и др.);

генетическая (биологическая, видовая);

психическая (внутриличностная, автокоммуникация);

социальная (общественная).

Последние три типа являются смысловыми, т. е. в качестве передаваемого сообщения выступает не данная в ощущениях вещь или вещественное свойство, а умозрительно постигаемый смысл. При этом соблюдается следующий закон коммуникации: сообщения смысловых коммуникаций всегда имеют идеальное (духовное) содержание и, как правило, но не всегда — материальную, чувственно воспринимаемую форму. Так, подражание или телепатия — это социально-коммуникационные акты, не имеющие материальной формы.

Важно обратить внимание на то, что все виды смысловой коммуникации взаимосвязаны через личность (человека), т. е. субъекта социальной коммуникации. Благодаря генетической коммуникации мы получаем свойственные хомо сапиенс нейрофизиологические и анатомические предпосылки мыслительной и речевой деятельности: асимметричный мозг, "речевые зоны" в левом полушарии, артикуляционный аппарат для произнесения членораздельных звуков, Ясно, что без этих предпосылок не была бы возможна ни внутриличностная, ни социальная коммуникация. Можно сказать, что наследственность "вооружает" человека для социальной коммуникации.

Внутриличностная коммуникация или автокоммуникация формируется в ходе интеллектуального становления человека в социальной среде. Говорят, что автокоммуникация — интериоризованная социальная коммуникация. Благодаря этой интериоризации взрослый человекнаучается облекать свои мысли, чувства, желания в коммуникабельную форму и становится коммуникантом и реципиентом осмысленных внешних сообщений. При этом внутренняя речь выполняет две функции: во-первых, функцию "полуфабриката" внешних высказываний, смысл которых окончательно "совершается в слове" (Л. С. Выготский); во-вторых, функцию особого коммуникационного канала, обращенного к "самости" личности, ее "внутреннему голосу". Именно этот скрытый диалог с самим собой активизируется при восприятии произведений искусства, которые нужно не просто осмыслить как сообщение о чем-то, а пережить как личный опыт.

Итак, социальная коммуникация неразрывно связана с генетической и психологической смысловыми коммуникациями, которые служат ее необходимыми предпосылками, и вместе с тем она определяющим образом воздействует на становление и формирование последних. Действительно, генетически наследуемые органы мышления и речи никогда бы не возникли, если бы их не востребовала социально-коммуникационная практика; психическое развитие ребенка зависит от нахождения в социальной среде и общения с другими людьми (печальный опыт "маугли", взращенных животными, свидетельствует об этом.

Теперь можно дать научную дефиницию понятию социальной коммуникации: социальная коммуникация есть движение смыслов в социальном времени и пространстве. Это движение возможно только между субъектами, так или иначе вовлеченными в социальную сферу, поэтому обязательное наличие коммуникантов и реципиентов подразумевается. Именно из данной дефиниции мы будем исходить в дальнейшем изложении.

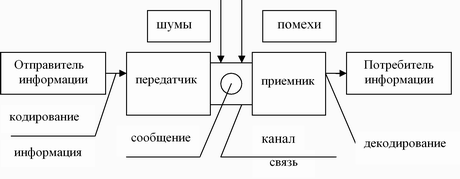

Следует отметить, что многими авторами используется техницистская трактовка социальной коммуникации, когда коммуникация представляется как передача информации от отправителя (передатчика) к потребителю (приемнику). Под информацией понимается содержание сообщения, которое кодируется, чтобы обеспечить его коммуникабельность, а сам коммуникационный процесс отождествляется с телеграфно-телефонной моделью связи, показанной на рис. 1.3.

Рис.

1.3. Телефонно-телеграфная модель

технической коммуникации

Рис.

1.3. Телефонно-телеграфная модель

технической коммуникации

Приведенная схема технической коммуникации оправдывает себя в области проводной и радиосвязи, теории информации, телекоммуникации и в других технических приложениях, но она не является схемой социальной коммуникации, ибо закодированные сообщения движутся не в социальном, а в геометрическом пространстве. Техническая схема передачи информации по сути дела есть разновидность материальной, точнее — модулированной энергетической коммуникации. Мы используем далее некоторые понятия технической коммуникации, в частности, понятие коммуникационный канал (гл. 4) и рассмотрим природу понятия информации (гл. 7), но руководствоваться технической трактовкой социальной коммуникации в метатеоретических построениях нельзя, потому что она относится к частному случаю коммуникационной деятельности.

10) Социальное поведение (англ. Social behavior) — поведение, выражающееся в совокупности поступков и действий индивида или группы в обществе и зависящее от социально-экономических факторов и господствующих норм[1][2].

Изучением социального поведения человека занимается такая сравнительно молодая научная дисциплина как социальная психология.

Социальное поведение присуще также и многим общественным животным (например, приматам, пчелам) изучением которого занимаются этологи, зоопсихологи и др. специалисты.

Социальное поведение у животных Николас Тинберген (N.Tinbergen) определяет как взаимодействие между особями одного и того же вида, специально подчеркнув, что не всякая групповая активность будет социальной. Так, например, бегство животных от лесного пожара не является “социальным поведением”, это реакция вызванная инстинктом самосохранения.

Биологическая ценность социального поведения животных состоит в том, что оно позволяет решать адаптивные задачи, которые для отдельно взятой особи являются непосильными.

"ПОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО" КОНЦЕПЦИЯ

господствующее в совр. бурж. социологии в США понимание предмета и задач социологии, являющееся общетеоретич. основой большинства эмпирич. исследований. Начало "П. с." к. положили Р. Парк и Э. Бёрджесс; ее совр. сторонники - Мертон, Парсонс, Ландберг, Лазарсфельд и др.

Понимание социологии как "науки о социальном поведении" связано с претензиями на создание "деидеологизированной", "точной" социологии в противовес "социальной философии" 19-20 вв. Под социальным поведением имеют в виду определ. конструкцию деятельности и отношений индивидов и социальных групп, когда психич. отношения людей (коммуникация) рассматриваются как "специфически-социальный" фактор. В результате социология сводится к изучению "межличностных отношений" (interpersonal relations); акт психич. взаимодействия между двумя или неск. индивидами выделяется в качестве клеточки, в к-рой, как в коконе, заключена вся специфика социальных процессов (см. N. S. Timasheff, Sociological theory. Its nature and growth, N. Y., 1955, p. 294). "П. с." к. существует в виде двух полемизирующих между собой вариантов – "социального бихевиоризма" и различных теорий, исходящих из идей "динамич. психологии", прежде всего психоанализа. Последователи "социального бихевиоризма" (гл. пропагандист к-рого с 30-х гг. – Ландберг), применяя принцип "стимул – реакция" к изучению поведения человека в социальной среде, отождествляют изучение актов обществ. сознания с изучением реакций ("открытого поведения" – overt behaviour) групп, коллективов. Этот подход осуществляется в области социологии малых групп, социологии лидерства, социологии политич. отношений (прежде всего в исследованиях процессов обществ. активности, напр. выборов) и характеризуется гипертрофированным использованием в исследованиях количеств. методов, в т.ч. математических. Большинство крупных бурж. социологов, занятых проведением эмпирич. исследований (П. Лазарсфельд, С. Стауффер, Б. Берельсон и др.), стоит на платформе "социального бихевиоризма", а его гл. принципы лежат также в основе различных вариантов "математич. социологии" (Рашевский, Додд и др.).

Второе направление социологии как "науки о социальном поведении" связано с упором на изучение мотивов, влечений, ценностей, целей и др. факторов сознания людей как объективно существующих явлений индивидуальной психики и социальной психологии. Позицию этого направления наиболее полно выражает социального действия теория. Среди его представителей большое количество противников "социологич. неопозитивизма" и сторонников "качеств. методологии". В эмпирич. исследованиях, проводимых в рамках этого направления – в индустриальной социологии, социологии семьи, социологии расовых и этнич. отношений, в качестве теоретич. базы используются идеи психоанализа о структуре личности, факторах личностного конфликта и путях его преодоления. Установки этого варианта "П. с. " к. являются основой теории "человеческих отношений". По сравнению с программой "социального бихевиоризма", второе направление является в наст. время в бурж. странах более популярным вследствие изменения задач, к-рые ставятся перед социологией в области манипулирования людьми в интересах правящей верхушки. Усматривая источники противоречий бурж. общества в области взаимодействия взглядов, верований и эмоций людей, представители различных направлений "П. с." к. предлагают различные способы их разрешения. "Социальный бихевиоризм" дает рекомендации относительно манипулирования "открытым поведением", т.е. поступками людей. В конечном счете он обосновывает ту или иную практику командования людьми со стороны властей. Господствующие классы в совр. капиталистич. обществе переходят к все более изощренным способам руководства массами и прежде всего к таким, к-рые направлены на выработку у них сознат. предпочтения существующих социальных порядков. Тенденции бюрократич. манипулирования личностью в бурж. обществе все более принимают форму руководства убеждениями, мотивами, ценностями, принципами людей. Антибихевиористские школы в социологии, основанные на программе изучения психики людей и выработке влияния на ее наиболее глубинные процессы, выступают в качестве теоретич. обоснования и разработки методов и средств подобного манипулирования.

Концепция Социального Поведения

- совокупность теоретич. представлений, определяющих понимание предмета, области и задач социологии в рамках позитивистской социологич. ориентации (гл.обр. в США) и являющихся общетеоретич. основой эмпирич. социоло-гич. исследований. К.с.п. начала формироваться в 20-х гг.; в 50-60-х гг. ее придерживалась основная масса западных социологов как в области теории, так и в эмпирич. исследованиях. Понимание социологии как науки о соц. поведении связано с позитивистской программой создания свободной от ценности, деидеологизированной социологии в противовес соц. философии XIX - нач. XX вв. Оно отражало стремление социологов эмпирич. ориентации создать научно "точную" социологию путем выделения соц. поведения в качестве "особого ряда" обществ. явлений. Под соц. поведением при этом понимается определенная сторона деятельности и взаимодействия индивидов (и соц. групп), выделяемая на основе обращения к психич. взаимоотношениям (коммуникации) людей как "специфически соц." фактору. В рез-те социология сводится к изучению закономерностей взаимоотношений обособленных индивидов друг к другу - межличностных отношений. Акт психич. взаимодействия между двумя или несколькими индивидами выделяется в качестве фундаментальной структуры соц., с к-рой связана изначальная специфика соц. процессов. Со времени возникновения К.с.п. на ее основе обозначились два направления развития социологии: 1) соц. бихевиоризм (см. Бихевиоризм социальный) и 2) социологич. теории, использующие в качестве исходных принципов различн. варианты "динамич. психологии", прежде всего психоанализ (см.). Сторонники соц. бихевиоризма (главный представитель, начиная с 30-х гг. - Д. Ландберг), применяя принцип "стимул - реакция" к изучению поведения человека в соц. среде, отождествляют изучение актов обществ. сознания с изучением реакций ("открытого поведения") групп, коллективов. Этот подход нашел свое применение в социологии малых групп (см.), социологии лидерства, социологии политических отношений (прежде всего в исследованиях процессов обществ. активности, например, выборов). Большинство позитивистски ориентированных социологов, занимавшихся проведением эмпирич. исследований в 30-50-е гг. (П. Лазарсфельд, С. Стауффер, Б. Берельсон и др.), стояли на платформе соц. бихевиоризма. В противоположность соц. бихевиоризму, рассматривающему понятие "мотива" (а тем более "ценности") как "флогистон соц. науки" XX в., второе направление социологии как науки о соц. поведении делает акцент как раз на изучении мотивов, влечений, ценностей, целей и др. факторов человеческого сознания. Они рассматриваются как объективно существующие явления индивидуальной психики и соц. психологии. Основную тенденцию этого направления наиболее полно выразила теория действия социального (см.). Среди ее представителей было немало противников "социологич. неопозитивизма" сторонников "качественной методологии". В эмпирич. исследованиях наиболее последовательно эту программу осуществляют прикладные направления - индустриальная социология, социология семьи, социология расовых и этнич. отношений. Установки этого варианта К.с.п. были использованы для обоснования теории человеческих отношений (см.). Н.В. Новиков.

Для более глубокого раскрытия сути принятой нами дефиниции социальной коммуникации поясним три момента:

что есть смысл, образующий содержание коммуникационных сообщений;

как этот смысл понимается реципиентом;

чем социальное время и социальное пространство отличаются от материального хронотопа — единства астрономического времени и геометрического пространства.

13Социальные движения (понятие, классификация, этапы развития и теории).