Храм Христа Спасителя (1837—1883 гг.)

Храм Христа Спасителя принадлежит к числу замечательнейших не только в России, но и во всем мире зданий и кроме высокого архитектурного достоинства имеет для России важное историческое значение: он сооружен в память событий 1812 г. и в благодарность за спасение России.

Был объявлен конкурс на создание лучшего проекта храма. В двух турах конкурса принимали участие выдающиеся русские архитекторы: Д. Кваренги, А. Воронихин, А. Витберг, А. Мельников, К. Тон. В первом туре победил А. Витберг. Были начаты работы по постройке храма, но они были неудачны и медленны, и проект А. Витберга скоро был отнесен к числу несбыточных и невыполнимых.

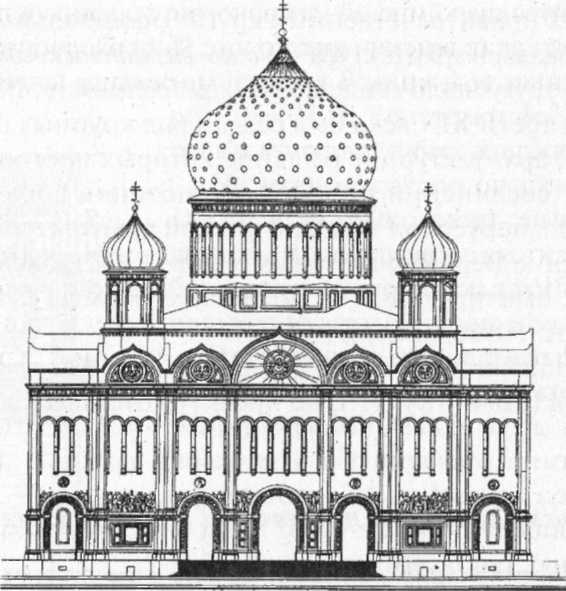

10 апреля 1832 года император Николай I утвердил новый проект храма (рис. 127), составленный архитектором Константином Андреевичем Тоном (1794—1881 гг.). В 1837 году была учреждена особая комиссия по построению нового Храма. Алексеевский монастырь и церковь Всех Святых, находившиеся на месте, предназначенном под Храм Спасителя, были сломаны, монастырь переведен в Сокольники. 10 сентября 1839 года совершилась новая торжественная закладка грандиозного храма, задуманного в русско-византийском стиле.

Общий характер архитектуры нового Храма во имя Христа Спасителя напоминает собой древние русские церкви, но тяжеловесный

византийский стиль был несколько видоизменен в тех случаях, где того требовала красота и легкость формы. Основание храма представляет квадрат, имеющий с каждой стороны выступ и образующий таким образом равноконечный крест. Фасады одинаковы со всех четырех сторон. Здание храма имеет традиционную для Руси пятикупольную систему с главенствующим центральным куполом, который придает единство и полноту всему строению. Барабан купола лежит на восьмигранном основании и украшен аркатурным пояском, имеющим световые проемы.

Подкупольное пространство освещается 16 окнами в главном куполе и 36 под хорами. Внутри 4 колоссальных столпа поддерживают здание. От расположения этих столпов и выступов образуются двойные стены, а между ними — коридор, идущий по обычаю древних христианских церквей вокруг всего храма. Над коридором помещаются пространные хоры.

Фасады храма украшены двойным рядом мраморных горельефов, исполненных А. Логановским, Н. Рамазановым, П. Клодтом. 12 входных дверей выполнены из бронзы, и украшающие их изображения святых отлиты по моделям известного скульптора графа Толстого. Вся внутренняя облицовка выполнена из двух сортов русских камней — Лабрадора и порфира и пяти сортов разноцветных итальянских мраморов. Интерьеры расписывали более 30 лучших художников России: В. Верещагин, В. Суриков, И. Крамской и др.

Храм Христа Спасителя строился почти 40 лет. В праздник Вознесения Господня 26 мая 1883 года состоялось торжественное освещение Храма. Закончился первый этап жизни Храма Христа Спасителя. 2 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет об отделении церкви от государства и от школы. На месте храма предполагалось построить Дворец Советов. 5 декабря 1931 года в течение 45 минут Храм Христа Спасителя был разрушен.

Дворец Советов так и не был построен. Вместо него в 1960 году архитекторами Д. Чечулиным, В. Лукьяновым и Н. Молоковым был сооружен открытый бассейн «Москва».

В настоящее время главный храм России — Храм Христа Спасителя восстановлен.

По проекту К.А. Тона в 1848—1850 гг. был сооружен Большой Кремлевский дворец, архитектура которого была призвана утверждать идейные начала самодержавия. Этим зданием завершается очередной этап формирования Московского Кремля. Большой Кремлевский дворец достойно занимает место в ансамбле Кремля благодаря целостности своей композиции.

Оригинально архитектурное зодчество «романтизма» В.М. Васнецова, создавшего сказочные мотивы древнерусского зодчества в проекте Третьяковской галереи (1906 г.).

На рубеже веков создается разновидность эклектики «ретрос-пективизм», приверженцами которого являлись И. А. Фомин, А.И. Таманян, И. В. Жолтовский, В. А. Щуко, продолжавшие линии классицизма. Они шли от русской классической архитектуры XVIII — начала XIX века к или от архитектуры итальянского Возрождения, в которых ценили гармонию, законченность и ясность художественного образа.

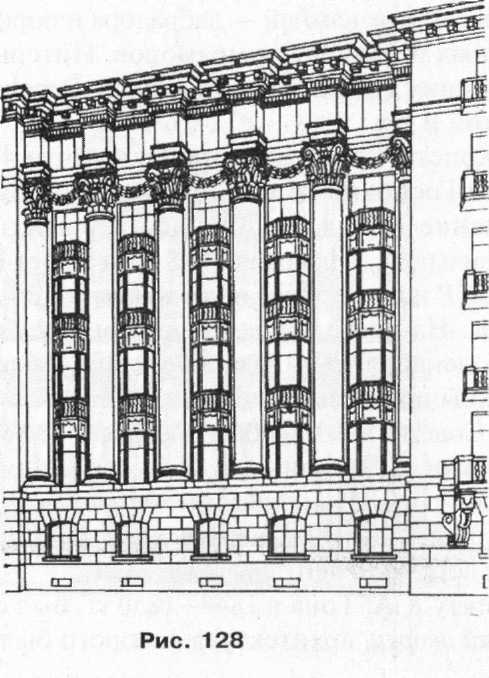

Произведения В.А. Щуко (1878—1939 гг.), автора доходных домов Маркова в Петербурге (рис. 128) и выставочных павильонов в Турине и Риме, обладают большими художественными достоинствами, шедшими, однако, от форм прошлого.

Последний этап развития эклектики прошел под знаком «рациональной» архитектуры или «кирпичного» стиля, который получил развитие в провинции.

Глубинная противоречивость эклектики заключается в том, что архитекторы отрицают старое, изжившее, средствами того же старого. Это привело в конце столетия к появлению нового стиля.

Модерн

Стиль модерн возник как реакция на эклектические заимствования из архитектурного наследия прошлого.

Модерн исчисляет свою историю примерно с 1890-х гг., хотя его первые признаки появляются уже в 1870-х гг. Модерн очень динамичен, в нем рационально сочетается одновременно множество стилей, поэтому он сразу вызвал особый интерес у современников. Характерным для модерна было разнообразие и переливы форм, многоцветность, сочетание, казалось бы, несочетаемых геометричных архитектурных объемов с пластичными линиями деталей. Этот стиль пришел к нам из Бельгии. В России, как и на Западе, в модерне быстро наметились два направления: рационалистическое и декоративное.

Рационалистическое направление, оказалось на Западе более востребованным. В России, на первых порах, оно не нашло должного отражения, хотя напрямую было связано с практическим духом конца XIX века и научно-техническим прогрессом в строительстве.

Приверженцы декоративного направления зачастую видели в модерне лишь новые приемы убранства фасадов и интерьеров. Главной задачей они ставили не создание новых приемов композиции, отвечающих новым типам зданий или новым видам строительных материалов и конструкций, а изобретение новых приемов оформления интерьеров и архитектурных деталей.

Немногие русские модернисты создавали архитектурные произведения, сочетающие современное звучание образа с новым конструктивным решением и человечность, оптимизм, образность и силу архитектурного языка, какие мог дать им стиль модерна.

Одним из наиболее ярких представителей русского модерна был творец великого перелома в архитектуре — Федор Осипович Шехтель.