- •Самарская государственный университет путей сообщения, 2009

- •Оглавление

- •Введение

- •Технические параметры земляного полотна

- •Установление ширины основной площадки земляного полотна

- •1.2. Определение уширения земляного полотна в кривых участках пути

- •1.3. Определение крутизны откосов насыпей и выемок

- •2. Обработка продольного профиля

- •2.1. Определение местоположения нулевых точек

- •2.2. Определение мест изменения крутизны откосов насыпей и выемок

- •2.3. Определение границ изменения ширины основной площадки земляного полотна, пикетного положения задних граней устоев моста

- •3. Расчет объемов земляных работ

- •3.1. Подготовка исходной информации, производство расчетов на эвм

- •Определение общих объемов земляных масс с учетом необходимых поправок

- •Подготовительные и отделочные работы

- •Расчистка полосы отвода

- •Устройство водоотводов

- •Подготовка оснований, устройство землевозных дорог

- •Отделочные работы

- •5. Распределение земляных масс

- •Сущность распределения земляных масс

- •5.2. График попикетных объёмов

- •Определение средней дальности возки грунта по производственным участкам

- •Расчёт резервов и кавальеров

- •6. Выбор способов производства земляных работ и сравнение вариантов

- •Методика выбора способов производства земляных работ и типов ведущих машин

- •Расчет технико-экономических показателей и сравнение вариантов производства земляных работ

- •Проектирование технологии, организации труда

- •Методика проектирования технологии и организации труда при производстве земляных работ

- •Проектирование технологических схем производства земляных работ

- •Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами

- •Производство земляных работ скреперами. Тяговые расчеты при работе скрепера

- •Производство земляных работ бульдозерами

- •Расчет производительности ведущих машин при производстве земляных работ

- •Расчет производительности экскаватора

- •Выбор марок автосамосвалов и определение их потребного количества

- •Расчет производительности скрепера

- •Расчет производительности бульдозера

- •Расчет необходимого количества машино-смен для разработки грунта

- •Расчет необходимого количества ведущих машин и продолжительности производства работ

- •Организация труда при производстве земляных работ

- •8. Проектирование календарного графика производства земляных работ

- •9. Проектирование технологической карты

- •Область применения

- •Организация и технология строительного процесса

- •Указания по производству работ

- •Калькуляция затрат труда и заработной платы на производство земляных работ

- •График производства работ

- •Требования к качеству и приемке работ

- •Инженерные решения по охране труда и технике безопасности

- •Материально – технические ресурсы

- •Технико-экономические показатели

- •10. Технико-экономические показатели земляных работ

- •11. Проектирование варианта производства буро – взрывных работ

- •Общие положения

- •. Меры безопасности при работе экскаватора в забое

- •. Меры безопасности при работе скрепера

- •. Меры безопасности при работе бульдозера

- •. Меры безопасности при работе грейдера, автогрейдера и машин, занятых на уплотнении грунта

- •. Меры безопасности при буро-взрывных работах

- •Оформление курсового проекта

- •Приложение 2 Характеристики экскаваторов

- •Характеристики скреперов

- •Характеристики бульдозеров

- •Характеристики катков

- •Характеристики автосамосвалов

- •Характеристики автогрейдеров

2. Обработка продольного профиля

Прежде чем приступить к подготовке исходной информации для ввода

в машину, производится обработка продольного профиля. Она включает в себя определение пикетных положений и рабочих отметок характерных точек – нулевых мест, мест изменения крутизны откосов насыпей и выемок, границ изменения ширины основной площадки земляного полотна и границ насыпей у устоев моста.

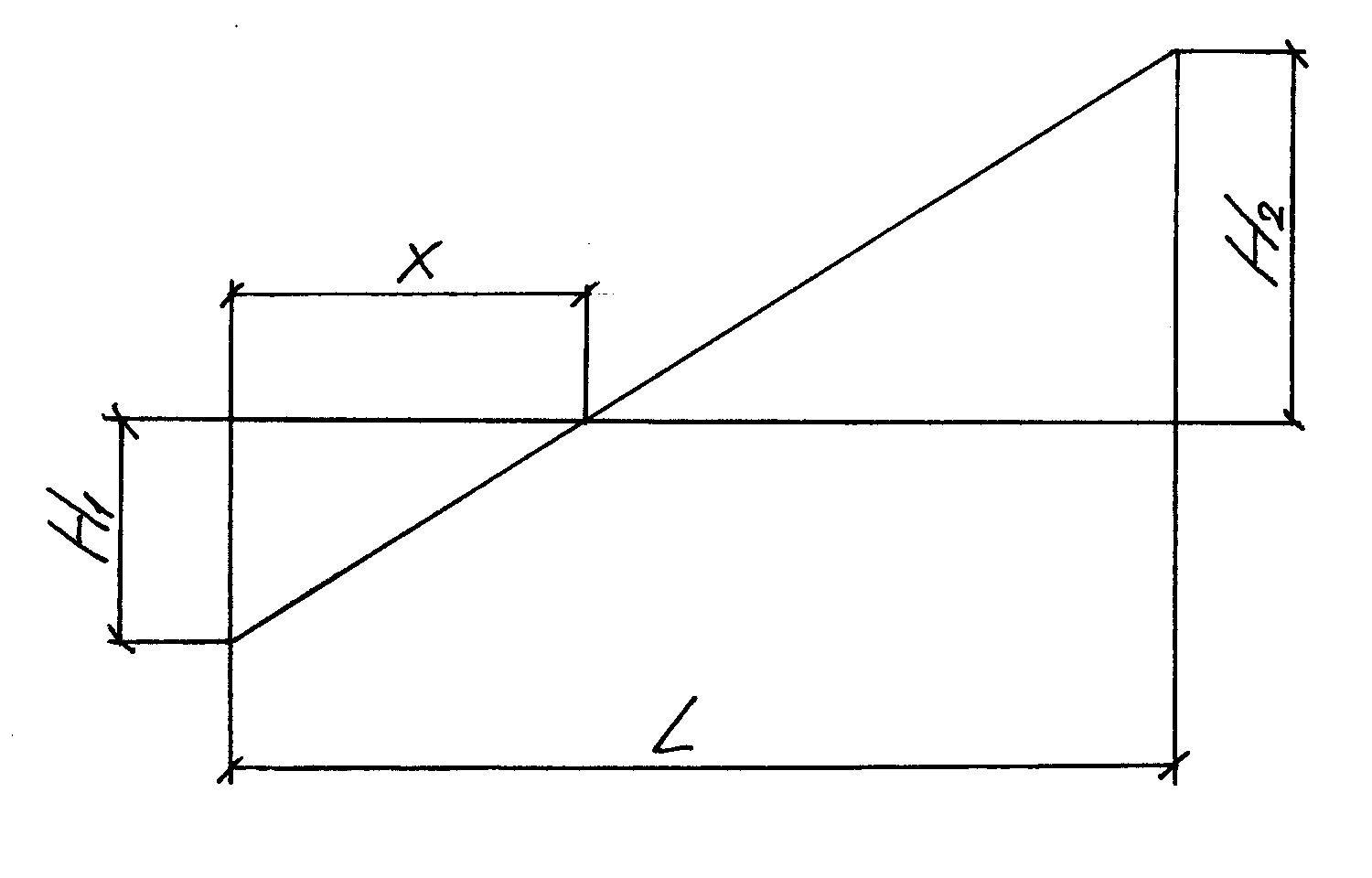

2.1. Определение местоположения нулевых точек

Местоположение нулевых точек (переход выемок в насыпь и наоборот)

(см. рис.2.1) определяется, исходя из пропорционального отношения

![]() , (2.1)

, (2.1)

отсюда

![]() , (2.2)

, (2.2)

где Х – расстояние от нулевого места до ближайшей предыдущей пикетной или плюсовой точки, м;

L – расстояние между ближайшими к нулевому месту пикетными или плюсовыми точками насыпи и выемки, м;

Н1, Н2 – рабочие отметки указанных точек насыпи и выемки, м.

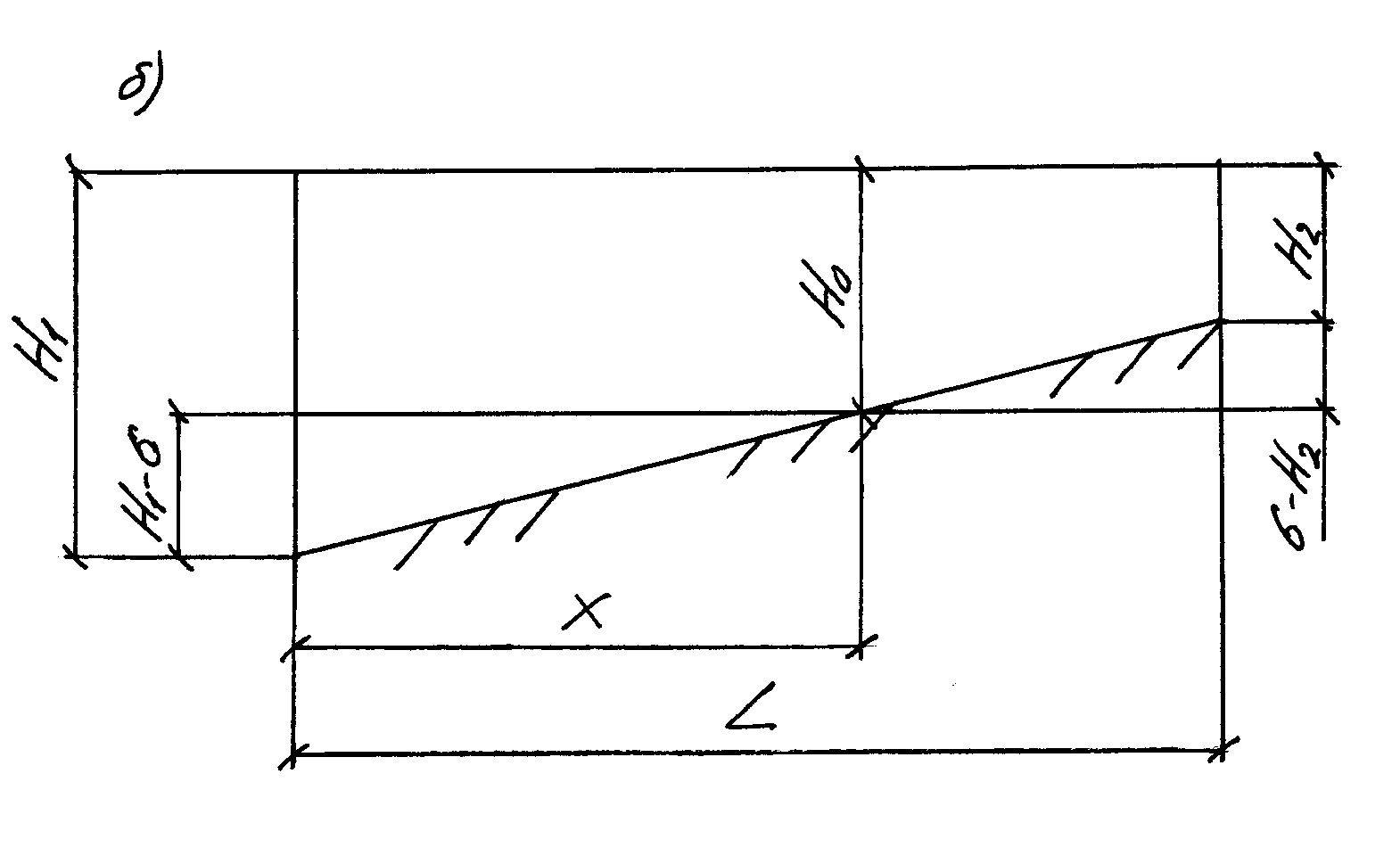

2.2. Определение мест изменения крутизны откосов насыпей и выемок

Места изменения крутизны откосов высоких насыпей (в недренирующих грунтах более 6 м, а дренирующих – более 12 м) и глубоких выемок с рабочими отметками, превышающими 12 м (6 м в случае использования глинистых и пылеватых грунтов в районах избыточного увлажнения), определяем, пользуясь формулами

![]() (при Н1<

Н2); (2.3)

(при Н1<

Н2); (2.3)

![]() (при Н1>

Н2), (2.4)

(при Н1>

Н2), (2.4)

где Н0 – рабочая отметка, соответствующая началу изменения крутизны откосов, м.

Если длины участков земляного полотна, на которых требуется уположение откосов, не превышают 100 м, а наибольшая рабочая отметка превосходит Н0 не более чем на 0,5 м, изменением крутизны откосов при обработке продольного профиля можно пренебречь.

Расчетные схемы к определению положения мест изменения крутизны откосов высоких насыпей в недренирующих грунтах приведены на рис.2.2.

Рис. 2.1. Расчетная схема к определению местоположения нулевых точек

Рис. 2.2. Расчетные схемы к определению положения мест изменения крутизны откосов высоких насыпей в недренирующих грунтах:

а) при Н1< Н2;

б) при Н1> Н2

2.3. Определение границ изменения ширины основной площадки земляного полотна, пикетного положения задних граней устоев моста

Отметки мест изменения ширины основной площадки земляного полотна, связанного с изменением вида грунта (переход от дренирующих грунтов к недренирующим и наоборот), а также отметки границ участков, где земляное полотно сооружается по индивидуальным проектам, что требует уширения земляного полотна, определяются непосредственно по профилю.

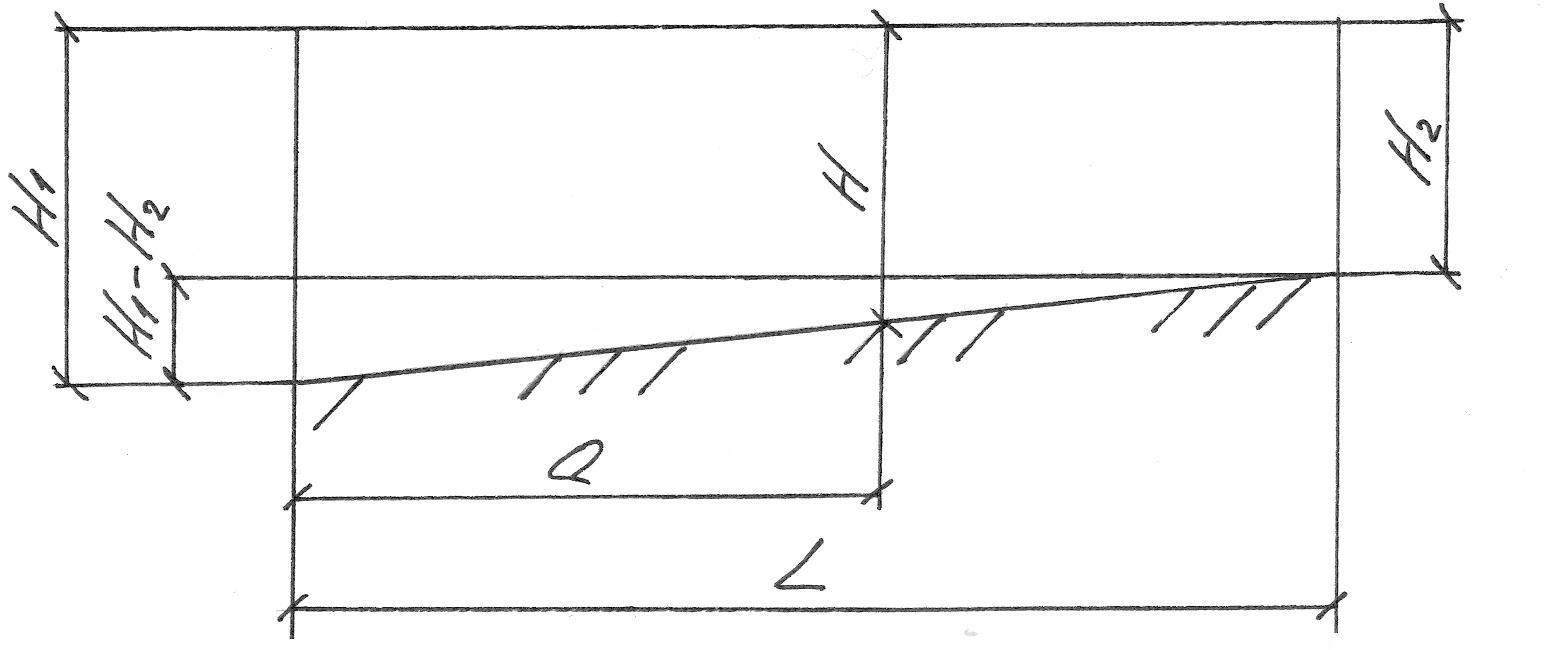

Отметки начала и конца кривых, требующих уширения земляного полотна, величина которого принимается согласно таблице 1.2, определяются линейным интерполированием, что можно выразить формулами

![]() (при Н1

< Н2); (2.5)

(при Н1

< Н2); (2.5)

![]() (при Н1

> Н2)

, (2.6)

(при Н1

> Н2)

, (2.6)

где Н – искомая отметка начала или конца кривой, расположенная на расстоянии метров от пикетной или плюсовой точки с рабочей отметкой Н1, м.

Расчетная схема к определению отметок начала и конца кривых участков пути приведена на рис.2.3.

Рис. 2.3. Расчетная схема к определению отметок начала и конца кривых участков пути

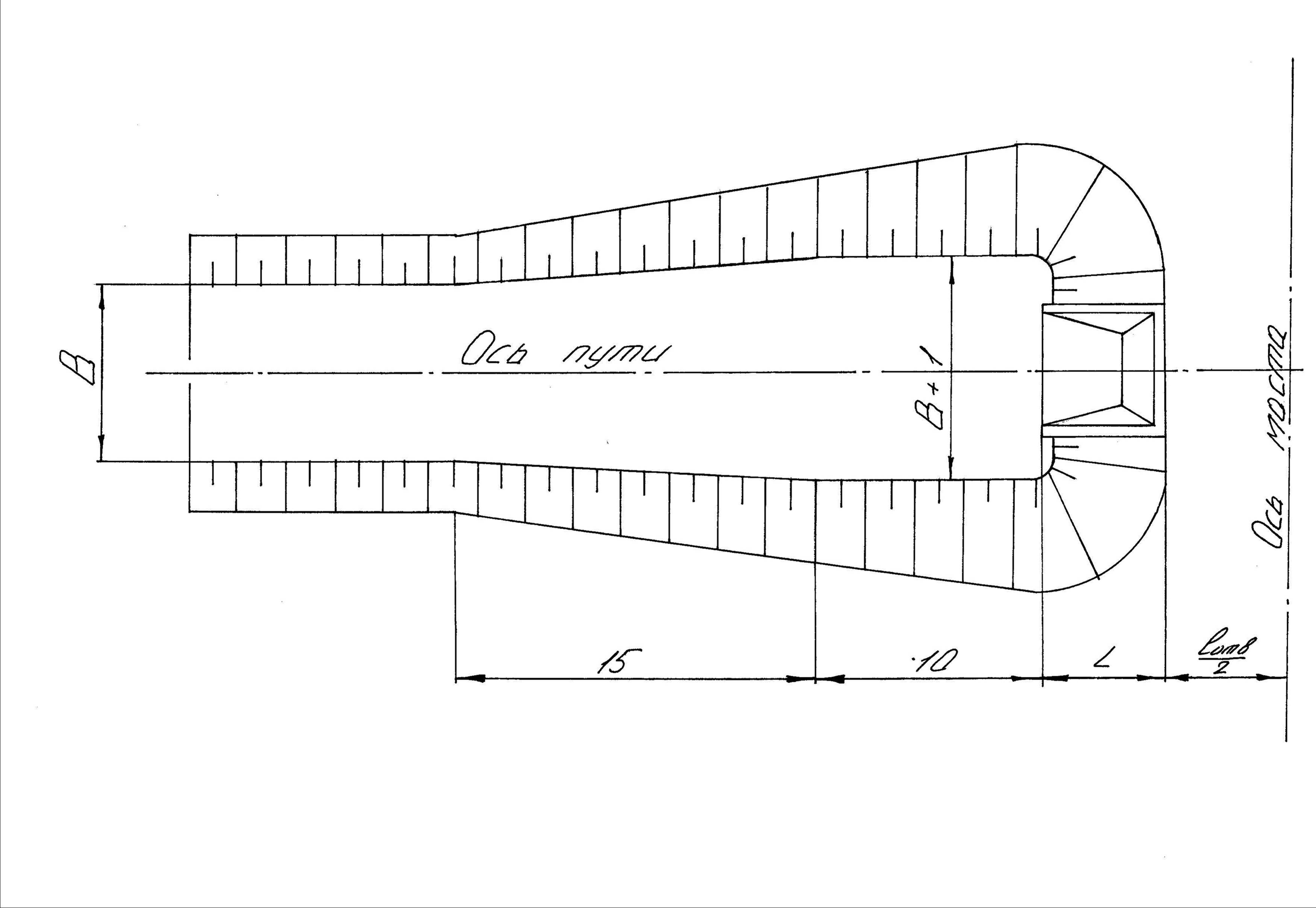

У

больших железнодорожных мостов (отверстие

![]() 50 м) земляное полотно на протяжении 10 м

от задних граней устоев отсыпают

уширенным на 0,5 м в каждую сторону от

оси полотна, а на последующих 15 м

постепенно сводят до нормативной ширины

(см. рис. 2.4).

50 м) земляное полотно на протяжении 10 м

от задних граней устоев отсыпают

уширенным на 0,5 м в каждую сторону от

оси полотна, а на последующих 15 м

постепенно сводят до нормативной ширины

(см. рис. 2.4).

Для определения пикетного положения задних граней устоев рассчитывается длина моста. Расчеты ведутся в следующей последовательности:

а) определяются отметки передних граней устоев моста. Для этого в обе стороны от оси моста откладывается половина его отверстия, и по формулам (2.5), (2.6) находятся искомые отметки;

б) определяется длина моста:

при отверстии до 10 м

![]() , (2.7)

, (2.7)

при отверстии более 10 м

![]() ; (2.8)

; (2.8)

в) откладываются в обе стороны от оси моста отрезки, равные половине длины моста, находятся отметки начала и конца моста.

В данных формулах lотв – отверстие моста, м; Н1 + Н2 – сумма рабочих отметок передних граней устоев моста, м; 1,25 – крутизна откоса конуса. Для обсыпных устоев и свайно-эстакадных мостов крутизна откоса конуса принимается 1:1,5. Если отверстие моста состоит из нескольких пролетов, то ширина промежуточной опоры условно принимается равной 2 м.

Расстоянием от верхней бровки конуса до задней грани устоя в расчетах можно пренебречь, так как оно незначительно и в зависимости от отверстия моста составляет от 0,75 до 1 м.

Рис. 2.4. Схема уширения земляного полотна на подходах к большому мосту