- •Лекция 1 введение

- •Лекция 2 Дискретные системы управления и их преимущества

- •2.1 Структура дискретной системы управления.

- •2.2 Выбор аппаратной части цф

- •2.3 Выбор языка программирования цф

- •2.4 Методы перехода к дискретной передаточной функции.

- •Лекция 3 использование z и w - преобразования

- •Лекция 4 способы программирования дискретной передаточной функции

- •4.1 Параллельное и последовательное программирование

- •4.2 Непосредственное программирование

- •4.3 Реализация цф в виде подпрограмм

- •Лекция 5 анализ и синтез дискретных су

- •5.1 Обеспечение заданной точности

- •5.2. Обеспечение заданного запаса устойчивости

- •Цифровые системы с экстраполятором первого порядка

- •Лекция 6 Расчет корректирующих средств

- •6.1. Расчет непрерывных корректирующих средств

- •Можно принять

- •6.2. Расчет дискретных корректирующих средств

- •Дискретная частотная передаточная функция

- •Переход к передаточной функции цвм дает

- •Типовые последовательные дискретные корректирующие звенья

- •Лекция 7 разработка микропроцессорных средств (мпс) дискретных су

- •7.1 Регистровая алу. Базовая структура ралу.

- •7.2 Регистровая алу разрядно-модульного типа

- •7.3 Наращивание разрядности обрабатываемых слов

- •7.4 Однокристальные ралу

- •Лекция 8 устройства микропрограммного управления микропроцессорных су

- •8.1 Устройства управления на жёсткой логике

- •Блок (узел) микропрограммного управления (бму).

- •8.2 Эмуляция системы команд (архитектуры) микро эвм посредством программирования

- •Лекция 9 модули памяти микропроцессорных су

- •9.1 Особенности и принцип построения озу

- •Статические озу

- •Динамические озу

- •9.2 Особенности и принципы построения пзу и ппзу

- •9.3 Организация и применение стековой памяти

- •Лекция 10 модули памяти микропроцессорных су(продолжение)

- •10.1. Классификация зу микро-эвм

- •10.2. Функциональные схемы озу, пзу, ппзу

- •10.2.1. Функциональные схемы озу

- •10.3. Организация многокристальной памяти

- •Лекция 11 основы реализации многопроцессорных систем

- •Лекция 12 основы реализации многопроцессорных систем (Продолжение)

- •Лекция 13 особенности разработки аппаратных средств

- •Разработка аппаратных средств мпу

- •Особенности и принципы построения разрядно - модульных микропроцессоров

- •Лекция 14 аналого-цифровые преобразователи

- •14.1 Обеспечение совместимости объекта измерения с процессором по форме представления информации

- •14.1.1 Основные операции аналого-цифрового преобразования

- •14.1.2 Алгоритмы аналого-цифрового преобразования и структуры

- •14.2 Оптимизация выбора бис ацп и бис цап микропроцессорных средств.

- •Лекция 15 датчики

- •15.1. Первичные преобразователи (датчики)

- •15..2. Свойства и разновидности измерительных преобразователей

- •15.3. Измерительные цепи

- •15.4. Контактные резистивные преобразователи

- •Лекция 16 датчики (Продолжение)

- •16.1. Реостатные и потенциометрические преобразователи

- •16.2. Электромагнитные первичные преобразователи

- •Лекция 17 датчики и исполнительные приводы

- •17.1. Ёмкостные первичные преобразователи

- •17.1.2. Пьезоэлектрические преобразователи

- •17.1.3. Тензометрические преобразователи

- •17.1.4. Оптические преобразователи

- •17.1.5. Тепловые преобразователи

- •17.1.6. Терморезисторы

- •117.2 Исполнительные приводы

- •Лекция 18 Промышленные контролеры

- •Лекция 19 Промышленные контролеры (Продолжение)

- •19.1 Локальные промышленные сети

- •19.2 Общие принципы построения промышленных контроллеров

- •19.3 Особенности распределенной системы управления

- •Лекция 20 типовые структуры су с эвм

- •2. Для автоматических систем характерна замена человека в контуре

- •Лекция 21 Дискретные системы управления на основе малых локальных сетей

- •Лекция 22 дискретные системы управления с параллельной обработкой данных

- •Лекция 23 многопроцессорные дискретные системы управления с общей памятью

- •Лекция 24 перспективы развития и внедрения дискретных су

- •Лекция 25 модели связи и архитектуры памяти

17.1.6. Терморезисторы

Известно, что большинство металлов и полупроводников меняют при нагреве электрическое сопротивление. Химически

Истые металлы, как правило, обладают положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), т.е. с ростом

температуры их сопротивление растет. В интервале температур 0...100 °С ТКС составляет 0,35...0,68 %/К.

Для измерения температур используются материалы, обладающие:

большим ТКС;

стабильным по времени ТКС;

линейной зависимостью сопротивления от температуры (постоянным по температуре ТКС);

большим удельным сопротивлением;

хорошей воспроизводимостью (малым разбросом свойств термосопротивлений при изготовлении);

устойчивостью к воздействиям окружающей среды.

В первую очередь таким требованиям удовлетворяет платина. Из-за низкой стоимости получили широкое распространение термосопротивления из меди, вольфрама и никеля.

Зависимость сопротивления платиновых терморезисторов от температуры выражается соотношениями:

в диапазоне 0...650 °С

![]()

где —сопротивление

терморезистора при![]() (для

(для![]() проволоки,

используемой при изготовлении

терморезисторов);

проволоки,

используемой при изготовлении

терморезисторов);![]() —

температура

—

температура![]() ;

в диапазоне -200...0 °С

;

в диапазоне -200...0 °С

![]()

где![]() и

и![]() —

те же;

—

те же;![]()

Для медного терморезистора в интервале температур -50... + 180°С можно пользоваться зависимостью

![]()

или

![]()

или

![]()

где![]()

Если бы формула

была верна для любых температур, то при

![]() возникла

бы сверхпроводимость

возникла

бы сверхпроводимость![]() ,

чего в реальности не происходит.

,

чего в реальности не происходит.

Сопротивление

медного терморезистора![]() при

температуре

при

температуре

![]() и известном

сопротивлении

и известном

сопротивлении![]() вычисляется

по формуле

вычисляется

по формуле

![]()

100

Дешевые медные терморезисторы можно применять до температур порядка 200 °С в атмосфере, свободной от влажности и коррозирующих газов. При введении нелинейной температурной поправки их можно использовать для измерения температур вплоть до 260 °С.

Промышленные платиновые терморезисторы работают в диапазоне температур 200...650 °С (известны случаи использования их при температурах 264... 1000 °С).

Никелевые терморезисторы обладают высоким сопротивлением и, как следствие, высокой разрешающей способностью, однако при температурах выше 100 °С их характеристика становится нелинейной, а при 300 °С и выше ТКС становится неоднозначным. Медные и никелевые терморезисторы выпускают в стеклянной герметизирующей изоляции, что повышает стабильность их характеристик и коррозионную стойкость.

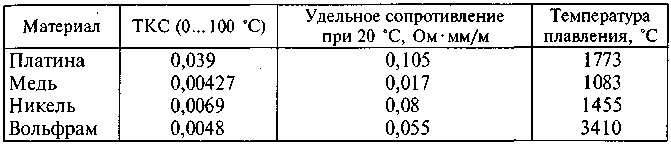

Вольфрамовые терморезисторы применяют до температур порядка 400 °С (при более высоких температурах металл окисляется). Некоторые характеристики основных металлов, применяемых при изготовлении терморезисторов, приведены в табл. 4.

Таблица 4

Термометры сопротивления являются одними из наиболее точных преобразователей температуры. Так, платиновые терморезисторы позволяют измерять температуру с погрешностью порядка 0,001 °С.

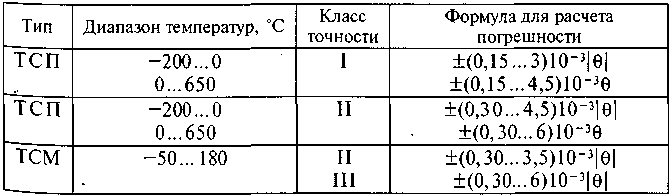

Выпускают промышленные проволочные терморезисторы (термометры сопротивления) двух типов: платиновые ТСП и медные ТСМ. Их характеристики приведены в табл. 5.

Таблица 5

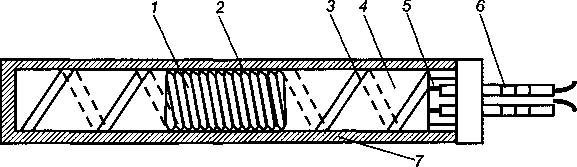

Чувствительный элемент термометра сопротивления, выполненный в виде спирали или катушки на слюдяном (ТСП) или пластмассовом (ТСМ) каркасе, помещен в герметический корпус Из металлической гильзы с резьбовым штуцером и головкой с че-

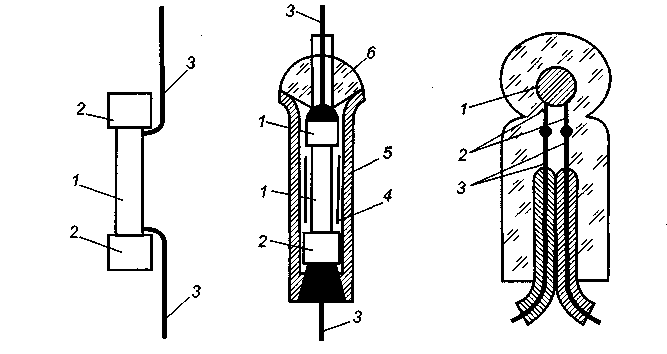

Рисунок 17.22 - Платиновый термометр сопротивления:

1 — проволока; 2 — пластина; 3 — серебряная полоска; 4 — слюдяные накладки;

5 — катушка; 6 — серебряные выводы; 7 — защитный чехол

тырьмя выводами для подключения к измерительной цепи двух-, трех- или четырехпроводной линией.

Платиновые

термометры ТСП изготавливаются с

сопротивлением при![]() Ом

(так называемая градуировка 20) для

измерения температур

Ом

(так называемая градуировка 20) для

измерения температур![]() ,

и с

,

и с![]() и

и![]() для температур от 200...500 "С.

для температур от 200...500 "С.

Медные термометры

ТСМ изготавливаются с![]() или

или

![]() для

измерения температур в диапазоне —50...

+ 180 °С. На

рис. 22 приведено устройство платинового

термометра сопротивления. Платиновая

проволока 1

намотана на

слюдяную пластину 2

с нарезкой.

Снаружи проволока накрыта слюдяными

накладками 4

и закреплена

серебряной полоской 3.

Катушка

5 и

серебряные выводы 6

помещены в

металлический

для

измерения температур в диапазоне —50...

+ 180 °С. На

рис. 22 приведено устройство платинового

термометра сопротивления. Платиновая

проволока 1

намотана на

слюдяную пластину 2

с нарезкой.

Снаружи проволока накрыта слюдяными

накладками 4

и закреплена

серебряной полоской 3.

Катушка

5 и

серебряные выводы 6

помещены в

металлический

защитный чехол 7.

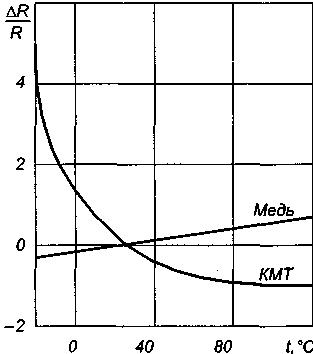

Рисунок 17.23 - Зависимость сопротивления от температуры для кобальто-во-марганцевого термистора типа КМТ и медного терморезистора

Полупроводниковые

терморезисторы

(термисторы) из германия, индия, смеси

меди с марганцем (тип ММТ), смеси

кобальта с марганцем (тип КМТ) обладают

по сравнению с металлическими

терморезисторами меньшими

габаритными размерами и большим ТКС.

Рабочий температурный

диапазон составляет -60...

+300 "С. С ростом температуры

сопротивление падает![]() ,

причем

зависимость сопротивления

от температуры существенно нелинейна.

,

причем

зависимость сопротивления

от температуры существенно нелинейна.

На рис. 23 для

сравнения приведена

температурная зависимость

для меди и полупроводника, хорошо

аппроксимируемая формулой

![]()

где![]() —

коэффициент, имеющий размерность

сопротивления;

—

коэффициент, имеющий размерность

сопротивления;![]() —

коэффициент, имеющий размерность

температуры;

—

коэффициент, имеющий размерность

температуры;![]() —

абсолютная

температура в

—

абсолютная

температура в![]() .

.

Коэффициенты![]() и

и![]() ,

как правило, не зависят от температуры

и определяются

экспериментально.

,

как правило, не зависят от температуры

и определяются

экспериментально.

Если![]() и

и![]() неизвестны,

но известны

неизвестны,

но известны![]() и

и![]() при

температурах

при

температурах![]() и

и![]() ,

то для температуры

,

то для температуры![]()

![]()

![]()

![]()

Полупроводниковые

терморезисторы имеют номинальное

сопротивление

в диапазоне![]() ,

предельная рабочая температура

медно-марганцевых термисторов (ММТ) —

120 °С, ко-бальтово-марганцевых

термисторов (КМТ) — 180 "С.

,

предельная рабочая температура

медно-марганцевых термисторов (ММТ) —

120 °С, ко-бальтово-марганцевых

термисторов (КМТ) — 180 "С.

Основным

недостатком полупроводниковых

терморезисторов (помимо

нелинейной характеристики) является

значительный разброс

от образца к образцу как номинального

сопротивления

![]() ,

так и постоянной

,

так и постоянной

![]() .

Это требует индивидуаль-

.

Это требует индивидуаль-

ной градуировки преобразователей, что затрудняет их массовое использование.

Конструктивное исполнение терморезисторов может быть различным. Металлические терморезисторы часто выполняют подобно тензорезисторам (см. рис. 3.17, а) в виде высокотеплопроводной подложки 1, чувствительного элемента из медной или платиновой проволоки 2 и выводных электродов' 3.

Серийно выпускаемые полупроводниковые терморезисторы внешне подобны обычным высокоомным резисторам. Они состоят из полупроводникового стержня (или таблетки), покрытого краской или герметичной металлической или стеклянной оболочкой диаметром 3... 7 мм и металлических выводных проводников. На рис. 3.29 приведены примеры конструкций термисторов, состоящих из полупроводникового стержня 7, контактных колпачков 2 с токоотводами 3. Стержень 1 часто защищается фольгой 4 и стеклянным изолятором 6 и помещается в корпусе 5.

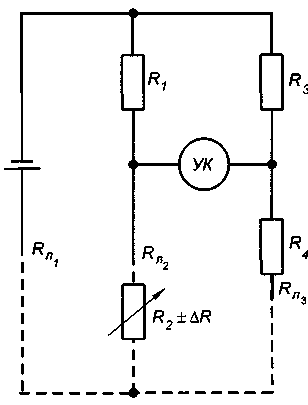

В качестве измерительных цепей для термосопротивлений, как правило, используют обычные неравновесные мосты. Во избежание нагрева чувствительного элемента измерительным током напряжение питания моста выбирается в диапазоне 1,5...5 В, обеспечивающее ток через элемент порядка нескольких миллиампер.

Особенностью металлических термосопротивлений является сравнительно узкий диапазон изменения и малое сопротивление

Рисунок 17.24 - Конструкции термисторов: контактный колпачок; 1 — стержень; 2 - 3 — токоотвод; 4 — фольга; 5 — корпус; 6 — стеклянный изолятор

чувствительного

элемента, что требует учета сопротивления

соединительных

проводов и изменения при их нагреве.

Например, если используется медный

терморезистор с сопротивлением![]()

![]() совместно

с медной соединительной линией

сопротивлением

совместно

с медной соединительной линией

сопротивлением![]() ,

то изменение общего сопротивления цепи

,

то изменение общего сопротивления цепи

![]()

Рисунок 17.25 - Схема включения терморезистора

Относительная

погрешность за

счет нагрева линии составит

![]() ,

т. е. около

10 %.

,

т. е. около

10 %.

Уменьшение

погрешности за счет

сопротивления линии возможно

путем включения их по четырехпроводной

линии связи, соединяющей

чувствительный элемент

с измерительным мостом.

На рис. 3.30 приведена схема включения

терморезистора![]() ,

когда

сопротивления проводов

,

когда

сопротивления проводов

![]() и

и![]() одинаково

влияют на сопротивление

плеч моста

одинаково

влияют на сопротивление

плеч моста![]() и

и

![]() ,

компенсируя друг друга (сопротивление

линии питания

,

компенсируя друг друга (сопротивление

линии питания![]() вызывает

вызывает