- •Александр Михайлович Жабинский Дмитрий Витальевич Калюжный Другая история войн. От палок до бомбард Вступление

- •Социальная эволюция и история

- •Когда жил Сократ?

- •Малый храм в Баальбеке (Ливан). Якобы II век.

- •Маяк на острове Фарос в Александрии Египетской.

- •Отчего происходят войны?

- •Война и эволюция общества

- •Средневековая миниатюра XIII века.

- •Технологический аспект

- •Корабли. Резцовая гравюра XV века.

- •Разные люди (политэкономический очерк)

- •История – служанка власти

- •Историографический аспект войн

- •Паоло Учелло. Битва при Сан‑Романо. 1456.

- •Появление датировок

- •Появление хронологии

- •Средневековая миниатюра 1253–1270. Иисус Навин останавливает Солнце.

- •Эволюция хронологии

- •Явление Скалигера

- •Синусоида времён

- •Иосиф и его хронология

- •Война и хронология

- •Методы разрешения противоречий

- •Археология

- •Кривое зеркало истории

- •Комментарии и комментаторы

- •Языки истории

- •Культура и верования

- •Израильское изображение херувима (керуба) из Самарии. Якобы VIII век до н. Э. Очевидна параллель с египетскими сфинксами.

- •Альбрехт Дюрер. Рыцарь, Смерть и Дьявол. 1513 год.

- •Статуэтка бога Гора (Хора) в образе римского легионера. II век.

- •О быте и нравах

- •1498–1500. Картина кисти Перуджино. Исторические герои; сверху – аллегории Силы и Умеренности

- •Пьеро ди Козимо. Так называемая Симонетта Веспуччи. Ок. 1500.

- •Флорентийский мастер. Сцена городского гуляния. Роспись кассона (сундука). XV век.

- •Космический катаклизм

- •Погода и другие ужасы

- •История войн Стержень хронологии

- •Традиционная периодизация войн

- •На пути к «синусоиде» войн

- •Аравия, Иран и Средняя Азия. Традиционная датировка VI – первая половина VII века. Отождествляется с XI веком н. Э.

- •Сельджукское государство на территории Ирана и сопредельных стран. Традиционная датировка – конец XI века. Может быть отнесено и к XII веку н. Э.

- •Сельджукское государство на территории Ирана и сопредельных стран. Традиционная датировка – конец XI века. Может быть отнесено и к XII веку н. Э.

- •Графическое изображение скалигеровской хронологии в виде масонских циркуля (греческая история) и угольника (римская история). Справа – номера линий веков.

- •Эволюция побед

- •Эллинистические государства. Традиционная датировка – первая четверть III века до н. Э. Отождествляется с XIV веком н. Э.

- •Образование Османской империи (хiii–XV века).

- •Параллели

- •Фермопилы

- •Бой на острове Лесбос

- •Пунические войны и битва при Лепанто

- •Бой при Лепанто 1571 года.

- •Бой под Фарсалом

- •Бой под Фарсалом 48 года до н. Э.

- •Захват Адрианополя

- •Бой при Адрианополе 378 года.

- •Бой под Никополем 1396 года.

- •Чему верить?

- •«Битва шпор» при Куртрэ. Миниатюра из рукописи «Большие французские хроники». XIV век.

- •Из других «других историй

- •Оружие и доспехи32

- •Древнеримская баллиста.

- •Византийская миниатюра х века.

- •Военная техника33

- •Подготовка фрондиболы для переброски снаряда в осажденный город.

- •Катапульта в изображении средневековых художников.

- •Арбалеты34

- •Один из первых европейских арбалетов.

- •Арбалет, стреляющий пулями.

- •Немецкий арбалет.

- •Философы и рыцари35

- •Битвы и походы37

- •Гербы и флаги44

- •Без вести пропавшие во времени45

- •Крестовые походы в описании Фукидида47

- •Корабельный руль и тачка48

- •Так историки представляют себе торговое судно этрусков. Морского руля еще нет, управление осуществляется веслами, расположенными с двух бортов.

- •Новгородская ладья. Имеет корабельный руль с колдерштоком. Предполагается, что подобные суда строили на Руси в XI веке.

- •А) Старинный корабельный руль с колдерштоком. Применялся, начиная с XIII века. Б) Корабельный руль со штурвальным колесом. Вошел в широкую практику в начале XVIII века.

- •По морям, по волнам49

- •Египетское морское судно, известное за 2500 лет до н. Э.50

- •Греческая (византийская) монера.

- •Финикийское торговое судно.

- •Шнеккер, торговое судно викингов. Такие суда строили в VII–IX веках н. Э.

- •Римское торговое судно.

- •Французский неф, родственный английскому коггу или скандинавскому хольку.

- •«Пинта» – каравелла из эскадры Колумба.

- •Конница и пехота

- •Стратегия Европы и Византии

- •От рыцарской конницы к кавалерии

- •Рыцарь. Гравюра XVI века.

- •Английский колониальный шлем XIX века на 20‑статеровой золотой монете царя Эвкратида, традиционно датируемой 170 годом.

- •Иберийский средневооруженный всадник, якобы III век до н. Э. С рисунка в. Тараторина.

- •Арбалет «шаровой», стреляющий пулями. XVI век.

- •«Античный» шлем XVI века.

- •Оружие и доспехи рыцаря

- •Альбрехт Дюрер. Створки алтаря. Конец XV – начало XVI века.

- •Афинский военный и государственный деятель якобы V века до н. Э.

- •Грушевидный (горшковидный) шлем XVI века.

- •Венгерский шлем восточного образца. XVI век.

- •Пластинчатые латы XVI века. Пример максимилиановского доспеха.

- •Кони‑звери

- •Средства управления лошадью:

- •Профессиональное снаряжение лошади:

- •Знаменитый античный памятник Марку Аврелию (якобы II век) на одной из площадей Рима.

- •Бронированные кони без стремян

- •Иллюстрация книги х века. Варда Фока ищет убежища в храме Св. Софии. Стремя – налицо.

- •Фантастические колесницы

- •«Стегозавр» на колесах. Персидская боевая повозка якобы V века до н. Э. С рисунка в. Тараторина.

- •Хеттская боевая колесница якобы XIII века до н. Э.

- •Эламитская повозка якобы VIII века до н. Э.

- •Появление пехоты

- •Пехота как род войск

- •Андреа Кастаньо. Кондотьер Пиппо Спано. Фреска цикла «Знаменитые люди» из виллы Кардуччи в Леньяйя. 1450–1451, линия № 7.

- •Центурион, командир подразделения в древнеримском легионе. I век, линия № 6.

- •«Огнестрельная секира» – оружие пехотинца XVI века. Секира, снабженная пистолетом, лезвием‑топориком и приспособлением для стаскивания всадника с лошади.

- •Культура, варварство и артиллерия

- •«Артемида и Геката в борьбе с гигантами». Часть фриза алтаря Зевса в Пергаме.

- •Швейцарские гунны

- •Швейцарские воины. Рисунок из книги Франца Меринга «История войн и военного искусства»

- •Монголо‑парфяне

- •Эрколе де Роберти. Аргонавты покидают Колхиду. XV век.

- •Военная тактика «мусульман»

- •Параллели с «древностью»

- •Византийская культура «монголов»

- •«Битва Александра Македонского с Дарием при Иссе». Мозаика из дома Фавна в Помпеях.

- •Пушки Нючженя60

- •Тимур‑крестоносец61

- •Тимур и Тохтамыш в Дешт‑Кипчакии62

- •Узурпатор Мамай65

- •Крепости, дворцы и стулья

- •Стены и башни крепостей

- •Южная стена Московского Кремля. Шатровые верхушки на башнях появились после потери Кремлем значения военно‑оборонительного объекта.

- •Тракайский замок‑крепость в Литве. Вид с донжона.

- •Горнверк

- •Кронверк

- •Штурм города на северо‑востоке Франции. XV век.

- •Стили архитектуры

- •Композиционная схема «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Свое вдохновение художник подчиняет геометрическому расчету.

- •Церковь Сан‑Хуан. VII век. Испания. Достаточно примитивная постройка первых линий нашей «синусоиды».

- •Византийский стиль

- •Византийский храм Св. Виталия в Равенне (Италия). 547 год.

- •Собор Сен‑Фрон в Перигё (Франция), построенный в пятикупольной византийской системе. Датируется XII веком. По нашему мнению, это романская постройка XIV–XV века.

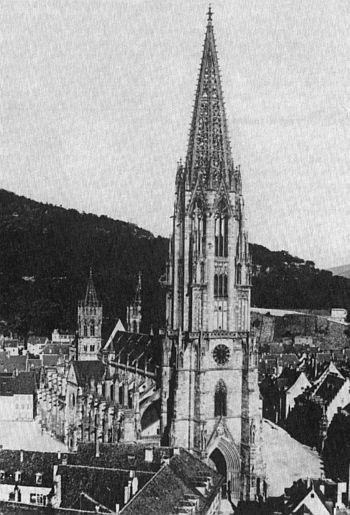

- •Собор во Фрейбурге‑им‑Брейсгау (Германия). 1200–1513.

- •Западный фасад собора Парижской Богоматери. XII–XIII века.

- •Собор в Лане, конец XII – начало XIII века. Один из первых готических храмов.

- •Нервюрный свод времен поздней готики. Прага.

- •Клуатр собора в Глостере. 1351–1377. Англия.

- •Строящийся в готическом стиле храм Святого семейства в Барселоне. Ххi век.

- •Эллинизм

- •Афинский Акрополь.

- •Дворец Диоклетиана в Сплите (Хорватия). Традиционно датируется IV веком.

- •Вилла Адриана в Тиволи (Италия). Датируется 125–135 годами, но может оказаться, что была выстроена и разрушена в течение XV века.

- •Рыночные ворота из Милета (Турция). Традиционно относится ко II веку.

- •Филарете. Проект собора. Рисунок из «Трактата об архитектуре», XV век.

- •Архитектор Виньола. Церковь Сант‑Андреа на виа Фламиния в Риме. 1555 год.

- •Барокко

- •Джакомо делла Порта. Фасад церкви Иль Джезу в Риме. 1575.

- •Лоренцо Бернини. Церковь Сант‑Андреа аль Квиринале в Риме. Фасад. 1653–1658.

- •Церковь Бон‑Жезус‑ди‑Матозиньюс в Конгоньяси, Бразилия, шедевр Алейжадинью. Построена в 1796–1799 годах. Бразильское барокко.

- •Церковь иезуитской коллегии в Тепоцотлане. 1760–1762. Великолепный образец мексиканского барокко.

- •Круглый храм в Баальбеке, якобы III век.

- •Порта Нигра в Трире (Германия). Полагают, конец III – начало IV века.

- •Джакомо делла Порто, Франческо Борромини. Церковь Сант‑Иво алла Сапиенца в Риме. 1575–1660.

- •Триумфальные ворота XIII века в храмовом комплексе Ангкор‑Тхом в Кампучии. Многие специалисты (например Эдуард Глиссан), относят это архитектурное произведение к «азиатскому барокко».

- •Египетская мебель: а, б – стулья, обложенные золотом и расписанные эмалью; в, г – тронные кресла; д, е – скамейки к креслам.

- •Греческая мебель: а, б – стулья со спинкой, обитые подушками или звериными шкурами; в – кресло (трон) с ручками и подставкой для ног.

- •Серебряное блюдо «Силен и Менада»: так называемый «византийский средневековый антик». VII век.

- •Шлем Невского и скифы‑ювелиры

- •Николай Черкасов в роли Александра Невского, 1938 год. Бутафоры придумали для актера шлем, которого не могло быть; сделать подвижной кремальеры не смогли.

- •«Скифское золото». Скиф, стреноживающий коня. Фрагмент вазы.

- •«Древнегреческая керамика» с изображением амазонки в костюме скифа. Одежда прекрасно скроена по фигуре, что есть достижение Средних веков.

- •«Скифское золото». Битва. Верхняя часть гребня.

- •«Скифское золото». Скиф, дрессирующий коня. Фрагмент вазы.

- •«Древнегреческая керамика» с изображением греческого гоплита (слева) и скифского лучника (справа). Вместо эпилога

- •Медаль с изображением Константина Великого (IV век н. Э.) и Александра Македонского (IV век до н. Э.). Отчеканена из золота якобы во времена самого Константина.

- •Хроники хронотроники

- •С.И. Валянский, ушибленный подопытным слоном.

- •Общеизвестный эрудит Жабинский. Фотография из загранпаспорта, с которым он собирается ехать в Парфию искать армянских монголов Александра Македонского.

- •Ученый секретарь г‑жа Ермилова на фоне монстров традиционной истории.

- •Верстальщик о. Горяйнов нашел еду!

- •Полиглот Яр. Кеслер объясняет миру его заблуждения.

- •Д.В. Калюжный берет под свою руку Новодевичий монастырь в Москве.

- •Проф. И.В. Давиденко.

- •Литература

Собор Сен‑Фрон в Перигё (Франция), построенный в пятикупольной византийской системе. Датируется XII веком. По нашему мнению, это романская постройка XIV–XV века.

«… Русское искусство до самого татаро‑монгольского завоевания в середине XIII столетия, собственно говоря, оставалось ветвью византийского, хотя и отличалось от него многими особенностями; однако в последнее время ученые склонны приписывать армянским образцам еще большую роль в деле возникновения русского зодчества, чем византийским». Из этих слов К. Вермана можно сделать вывод, что армянская и византийская архитектура также различались, хотя Армения была частью Византии даже по традиционной версии, и это важно подчеркнуть до поисков истоков готического искусства.

Не останавливаясь на известном факте, что «древнерусская живопись – совершенно византийская, и ее памятники – произведения греческих мастеров», обратим внимание и на то, что, по мнению историка, «в отношении Италии византийский вопрос уже a priori решается проще, чем для Севера».

Верман пишет: «Исследователи во главе со Стриговским поставили вопрос: не следует ли признать, что архитектурный стиль, который несколько поколений именовало романским и который раньше назывался просто византийским, действительно возник на Востоке?» Можно поставить вопрос. В этом случае мы сможем просто говорить о романском периоде в искусстве Руси.

Грандиозный собор Св. Марка в Венеции Теофиль Готье называл миниатюрной копией константинопольского собора Св. Софии. А Верман считает прототипами этого пятикупольного храма византийскую церковь Св. Апостолов, а также церковь Св. Ирины.

«Живописный, плоскостной характер убранства византийских церквей выступает перед нами из таинственного полумрака собора(Св. Марка. – Авт.) во всей своей бедности архитектурными элементами, но и во всем своем декоративном великолепии, гармоничности и торжественности».

И на юге Италии мы видим ту же византийскую архитектуру, только здесь легко запутаться в хронологии. Романика, готика, Возрождение – все перемешалось:

«Знаменитая Дворцовая капелла… в Палермо, сооружавшаяся в 1129 по 1140 г. (XII век по «арабской» волне совпадает с XV европейским веком), только в своей восточной части, к которой принадлежит крытый стрельчатым коробовым сводом трансепт и высокий купол над средокрестием, имеет типичные черты византийской архитектуры. В трехнефном продольном корпусе капеллы коринфские колонны с едва заметными импостами поддерживают высокие арабские стрельчатые арки; сталактитовые своды над ними служат переходом к плоскому, украшенному куфическими надписями деревянному потолку. Общий живописный эффект, усиливаемый мозаичными украшениями, заставляет не замечать недостатка связи архитектурных элементов между собой».

Самый великолепный памятник романской архитектуры Средней Италии находится в Пизе. Собор, возведением которого управляли мастера Бускет и Райнальд, заложен в 1063 году и окончен в 1118 году. «Но по своему общему виду Пизанский собор сооружение отнюдь не византийское, а так как и материал для его драгоценной облицовки доставили богатые мраморные местные залежи, то можно считать его образцом тосканской архитектуры, возникшим на античной основе».

Сооружение «на античной основе», возведенное до Возрождения этих самых основ? Неудивительно, что и сам Верман запутался в хронологии:

«Роскошные колонны, соединенные между собой арками, стоят на античных базах и увенчаны по большей части римско‑коринфскими и композитными капителями; но в боковых нефах и верхних галереях встречаются уже новокоринфские капители, украшенные фигурами животных».

Коринфские капители считаются античными, а настоящая античность – это и есть романский (византийский) стиль. Но не исключено, что Пизанский собор построен позже XII столетия, и появление коринфской капители следует отнести к Ренессансу (то есть ко второй половине XIV века).

Зарождение готического стиля, считает Верман, нельзя рассматривать отдельно от романского. «Это развитие раньше всего завершается на берегах Сены, в сердце по большей части германо‑франкской Северной Франции…» На юге Франции в то же время по‑прежнему царила романика.

При переходе к готическому стилю главной задачей стало уменьшение огромных каменных масс, из которых сооружались романские церкви, давая солидную толщину только действительным опорам и делая легкими, даже сквозными сплошные стены.

С середины XIX века все исследователи признавали, что популяризатором нового стиля был не один Париж, а и Южная Пикардия и в особенности Бове с окрестностями.68 Но в почти готовом виде ранняя готика является перед нами в церкви аббатства Сен‑Дени близ Парижа, западная и восточная части которой были перестроены между 1144 и 1173 годами аббатом Сугерием. Об этом подробно мы расскажем в следующей главе.

А пока обратим внимание еще на один вопрос. В XIII веке интерес русских зодчих привлекли широкие килевидные арки и соответственно изогнутые, луковичной или грушевидной формы, купола. Именно эти формы пришли на Русь из Персии. К памятникам этого периода следует отнести Георгиевскую церковь в Юрьеве‑Польском (1234) и Успенский собор в Звенигороде, где килевидные арки увенчивали собой фасад вместо старых полукруглых арок:

«Из Византии была заимствована пятикупольная система; вызывает удивление, что она появилась на Руси только в эту эпоху».

Нет, удивление вызывает, что историки не додумались до вывода, что и пятикупольную систему принесли на Русь монголы. Они пришли сюда в 1237 году, возможно, из Персии, но в Византии‑то их не было. Не проще ли предположить, что эти новшества принесли просто персы, турки, греки, без всякого посредничества монголов или татар? Опять возникает вопрос, с кем же воевала Русь в XIII веке. Оказывается, с коалицией европейских и азиатских государств. Уже и архитектура показывает нам в эту сторону. Чтобы, наконец, ответить на множество возникающих вопросов, необходимо отказаться от ложной скалигеровской хронологии.

Но К. Верман изъянов в хронологии не видит:

«Если в XV в. византийское искусство, оставляя в стороне единичные проявления, утратило всякое влияние на западное искусство, то теперь, наоборот, искусство запада решительно проникало в древние области священного востока. Данный процесс интересен тем, что из смешения западных и восточных художественных направлений возникали новые особенности в национальном искусстве. Это и произошло на Руси, которая поразительно рано воспользовалась ранним итальянским Ренессансом для образования собственного стиля».

В главе «Русское искусство Возрождения» К. Верман называет панораму Москвы с колокольни Ивана Великого самым фантастическим, что произвела христианская архитектура. Непонятно только, относится ли это заключение к XVI веку. После 1480 года, когда Московский князь Иван III избавился от «татаро‑монгольского ига», русская культура оказалась в тяжелом положении. Поэтому П. Савицкий пишет в книге «Континент Евразия»:

«Если Св. София Киевская первой половины XI в. по размеру и отделке достойно противостоит современным ей романским храмам Запада, [то] что значат перед Парижской Notr Dame, законченной в 1215 г., ее русские современники, вроде церкви Св. Георгия в Юрьеве‑Польском или Новгородского Спаса Нередицы?… Мы не будем касаться эстетических достоинств одних и других храмов; в отношении к размерам материальным Русь начала XIII в. являет картину ничтожества: в сравнении с Западом – различие масштабов десятикратное, стократное; подлинная «отсталость», возникающая не вследствие, но до татарского ига!..

В дотатарской Руси – отдельные черты, намеки; в Руси «татарской» – полнота мистического углубления и постижения и ее лучшее создание – русская религиозная живопись: весь расцвет последней целиком умещается в рамки «татарского ига!..»

Лучшие живописцы XVI века – малоизвестные ныне Феодосий и Владимир, XVII века – Симон Ушаков. Разве могут они сравниться с работавшими при «татарах» Рублеве и Дионисии? В XVI веке, правда, построены два шедевра древнерусского зодчества: церковь Вознесения в Коломенском и церковь Покрова Пресвятой Богородицы (храм Василия Блаженного). Кремлевские соборы были построены итальянцами. Можно ли эти произведения, в том числе и пятикупольные соборы, отнести к византийскому стилю?

В России на смену византийскому (романскому) пришел русский стиль. К сожалению, он не получил должного развития, а с тех пор как Петр I прорубил «окно в Европу», и совсем заглох до второй половины XIX века. В итоге по недоразумению официальным родоначальником русского стиля признан К. А. Тон. В 1848 году писали по поводу его храма Христа Спасителя в Москве:

«Конечно, эта архитектура здесь более на месте, чем древнеклассическая, но ей недостает ни изящества, ни чистоты. Если бы г. Тон изучал долго и терпеливо византийские церкви в Греции, Турции, Константинополе, на Афоне и в самой России, он, конечно, наделил бы свое отечество памятником искусства совсем другого характера, чем этот храм».

О родстве византийского (романского) и русского стилей писал и знаменитый В. Стасов:

«Замечу здесь… что при созданиях новой русской каменной архитектуры самою лучшею помощницею там, где не хватало на уцелевших наших памятниках необходимых архитектурных членов и материалов, должна быть старая романская архитектура Европы, по происхождению и времени имеющая столько общего с самым старым и коренным нашим искусством».

Готика

«Почему в готике Ренессанс отрицает сам себя?» – так ставит вопрос А. Ф. Лосев. То есть готика есть разновидность Возрождения, но такого Возрождения, которое отрицает само себя.

«… Хотя готика зародилась и раньше Ренессанса (почему раньше, если известен «Ренессанс» XII века. – Авт.), тем не менее в логическом смысле она есть только подчиненный момент Ренессанса, настолько гипертрофированный, что цельная, ясная, гармоничная и устойчивая телесность, или материализованная телесность личности, в Ренессансе уже потеряла для готики свой смысл и превратилась в нецельную, малогармоничную и вечно рвущуюся вперед бесконечность».

Прежде всего, эти слова А. Ф. Лосева подтверждают то, о чем мы говорили уже многократно: историки никак не могут решить загадки XII века и его «Ренессанса». Они непременно хотят, чтобы одно следовало за другим: Ренессанс за готикой, а не наоборот. Но эволюция не любит жестких схем. Впрочем, некоторые из историков понимают это, хоть и несколько своеобразно. Н. И. Конрад пишет:

«Эпоха Возрождения, по‑видимому, отнюдь не принадлежит к одной истории итальянского народа, т. е. это не «частный случай» исторической жизни человечества; это – один из этапов истории древних народов, имевших в прошлом свою древность и свое средневековье. Эпоха Возрождения у них – особая историческая полоса, лежащая на грани между ранним и поздним средневековьем, т. е. один из этапов феодального периода. Такой эпохой, видимо, надо считать VIII–XV вв. в истории китайского народа; IX–XIII вв. в связанной между собой истории народов Ирана, Средней Азии и Северо‑Западной Индии; XIV–XVI вв. в истории Европы».