- •1.Содержание предмета статистики. Задачи стат-ки.

- •2. Статистическая методология. Стат набл-е, сводка, анализ.

- •3.Статистич-е наблюд-е, его сущность, задачи.

- •4. Программа наблюд-я, составные элементы.

- •5 , Форма и виды наблюд-я

- •1. По характеру регистрации данных во времени:

- •6.Сплошные и не сплошные наблюдения. Способы организации наблюд-я.

- •7.Сводка материалов статис набл-я ,ее задачи и осн. Содержание.

- •8. Группировка - основа научной разработки материалов стат набл-я. Виды и основые задачи групп-к.

- •9. Классифик-я групп-х признаков.Основ-е правила образ-я групп по кол. Признакам.

- •10.Статистические ряды распределения. Их виды. Графики рядов распределения.

- •11.Статистические таблицы, их виды. Простые(перечневые)табл. Групповые и комбинированные табл.

- •12.Основные правила оформления таблиц

- •13. Графики, их значение и виды. Правила построения.

- •14. Виды статис-х величин:абсолют, относ, средние Абсолют-е величины их знач-я виды.

- •15. Относительные величины их виды формы выражения.

- •16.Средние величины их сущность значение.Осноаные правила применения в ста-ке. Правило можор-ти средних.

- •17.Средняя арифметическая (простая и взвешенная) Ее св-ва

- •19.Сруктурное среднее: мода медиана,квартили, децили.

- •20.Понятие вариации. Показатели вариации размах вариации, среднее линейное отклонение

- •3.Коэффициент вариации

- •22.Виды дисперсий, закон сложения дисперсий. Дисперсия альтерн. Признака.

- •23 Понятие о выбор. Набл-нии и его задачах. Генер. И выборочная сов-ть.Доля и средняя.

- •24.Понятие об ошибке выборки . Способы расчета средней ошибки выборки.

- •25 Предельная ошибка выборки. Расчет необходимой численности выборки

- •26.Способы образ-ния выб-ных сов-тей

- •27.Понятие о закономерности распределения. Тип распределения

- •28.Выравнивание фактического распр-ия по кривой норм-го распр-я.

- •30.Ряды динамики и их виды. Сопоставимость в в рядах динамики.

- •31.Расчет среднего уровня в рядах динамики.

- •32. Показатели рядов динамики. Средние показатели в рядах динамики.

- •33. Ср.Анализ рядов дин-ки одноименных велечин. Приведение рядов динам. К общему основанию.

- •34. Приемы обработки р.Д. (укрупнение интервалов, сглаживание методом скользящей средней)

- •37. ИнтерполяциЯ и экстраполяция в р.Д.

- •38. Изучение сезонных колебаний. Способы расчета Индекса сезонности.

- •39.Индексный метод в статистических исследованиях. Классификация индексов. Индивидуалдьные и общие индексы.

- •40. Принципы построения агрегатных индексов.

- •42. Индексы с постоянными и пременными весами

- •41.Преобр-ние агрегатного индекса в среднеарифм. Индекс. Преобр-ние агрегатного инд-са в среднегарм. Индекс.

- •43.Индексный метод анализа факторов динамики. Изучения влияни структурных сдвигов с помощью индексов.

- •44.Территориальные индексы.

- •45.Виды взаимосвязей, изучаемы в статистике. Задачи корреляционного анализа.

- •46.Показатели тесноты корреляционной связи.

- •47.Нахождение теоретической фрормы связи в корреляционном анализе. Критерий адекватности матем. Функций в корреляци-м анализе

- •48.Проверка типичности параметров уравнения регрессии и коэфициента корреляции.

- •50. Непараметрические методы оценки корреляционной связи показателей.

- •51. Секторно-отрасл. Класс-ция. Класс-ия эк. Ед-ц. Пон-е инстит. Ед. Ее виды

- •52. Корпорации, Органы гос упр-я

- •54. Террит. Располож. Инст. Ед-ц

- •55. Секторная структура рыночной эк

- •56. Международной стандартной отраслевой классификации видов зк.Де.

- •57. Понятие системы национальных счетов и ее возникновение.

- •58.Принцип построения нс. Графическое и матрично-аналитическое представление четырех основных счетов страны.

- •59. Общая характеристика ввп и методы его исчисления. Счет производства.

- •60. Характеристика статей счета производства. Варианты опр-Ия вдс.

- •61. Исчисление показателей ввп в постоянных ценах (методы )

- •62. Счет образования дохода: Состав вдс

- •63. Счет распределения первичного дохода: Счет вторичного распределения доходов:

- •64.Счёт использования располаг. Д-да

- •65. Счет операций с капиталом.

- •66. Финансовый счет

- •67.Понятие национального богатства, балансы активов и пассивов

- •68. Классификация нац.Богатства

- •69.Класс. Основных фондов Методы оценки основных фондов

- •70.Методы начисления амортизации

- •71. Балансы основных фондов

- •72.Показатель состояния, воспр-ва и использования основных фондов.

- •73.Задачи статистики населения, изучение численности населения и его размещения. Изучение естественного движения населения и его миграции

- •74. Статистика рынка труда

- •75. Статистика ур. Жизни насел.

47.Нахождение теоретической фрормы связи в корреляционном анализе. Критерий адекватности матем. Функций в корреляци-м анализе

При исследовании корреляционных связей между качественными признаками, представленными в виде альтернативных показателей, используют коэффициент ассоциации Юла (Ка) и коэффициент контингенции Пирсона (Кк).

Коэффициент ассоциации: Ка = (а·d – b·c) ÷ (а·d + b·c).

В тех случаях, когда один из показателей отсутствует, величина коэффициента ассоциации будет равна 1, что дает неправильную оценку степени тесноты связи между признаками. В этом случае используют коэффициент контингенции:

![]()

Кк изменяется от –1 до +1, Кк < Ка всегда. Чем ближе коэффициент контингенции к единице, тем сильнее связь между факторным и результативным признаками.

ДА НЕТ

ДА а в

НЕТ с d ,

Для оценки значимости индекса корреляции применяется F-критерий Фишера.

![]()

Где m – число параметров корреляционного уравнения.

Величина FR – сравнивается с критическим значением FK. Если FR> FK, то величина R признается существенной и синтезированная математическая модель может быть пригодной для практического использования.

в качестве критерия адекватности синтезируемых моделей использ-ся показатели минимальности сркдней ошибки аппроксимации.

![]() , где уi-yxi

линейное отклонение абсолютных велечин

эмпирических и выравненых точек

регрессии.

, где уi-yxi

линейное отклонение абсолютных велечин

эмпирических и выравненых точек

регрессии.

48.Проверка типичности параметров уравнения регрессии и коэфициента корреляции.

Прежде чем использовать к-л модель в последующем анализе необходима проверка ее параметров на типичность

t-критерий стьюдента

![]()

![]()

![]() -среднеквадратическое

отклонение результативного признака

от выровненного значения

-среднеквадратическое

отклонение результативного признака

от выровненного значения

![]()

![]() -среднеквадратическое

отклонение признака фактора от его

сред-го знач-я

-среднеквадратическое

отклонение признака фактора от его

сред-го знач-я

полученные значения ta0 ta1, сравниваются с tкритическим, кот получают по таблице, с учетом принятого уровня значимости альфа (5%ошибка) и числа степеней свободы к=n-m, n-число ед-ц совокупности, m-число параметров ,критерий Стьюдента должен быть больше tкритического ta0>tr<ta1 , тогда параметры уравнения признаются типичными.

t-критерий Стьюдента для кэф-та корреляции

![]()

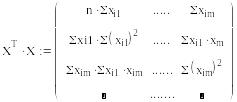

49.Множественная корреляция,

Множ-ая кррел-я- прикоторой производится анализ влияния на результативный признак двух или более признаков факторов.

Уравнение регрессии y=a0+a1x1+.....+anxm

Введем матричные обозначения

Х-матрица независ-х перемен-х(признак фактора

![]()

![]() =у

=у

Матрица параметров

![]() =а

=а

Уравнение регрессии

в матричном виде

![]()

![]()

![]() транспонированная

матрица. Транспон-е-операция переноса

строк исходной матрицы в положение

столбцов

транспонированная

матрица. Транспон-е-операция переноса

строк исходной матрицы в положение

столбцов

![]()

![]()

50. Непараметрические методы оценки корреляционной связи показателей.

При исследовании корреляционных связей между качественными признаками, представленными в виде альтернативных показателей, используют коэффициент ассоциации Юла (Ка) и коэффициент контингенции Пирсона (Кк).

Коэффициент ассоциации: Ка = (а·d – b·c) ÷ (а·d + b·c).

В тех случаях, когда один из показателей отсутствует, величина коэффициента ассоциации будет равна 1, что дает неправильную оценку степени тесноты связи между признаками. В этом случае используют коэффициент контингенции:

Кк изменяется от –1 до +1, Кк < Ка всегда. Чем ближе коэффициент контингенции к единице, тем сильнее связь между факторным и результативным признаками.

Для определения тесноты связи, как между количественными, так и между качественными признаками используется коэффициенты Фехнера и Спирмена.

Коэффициент Фехнера вычисляется на основании определения знаков отклонения взаимосвязанных признаков x и y от их средних значений. Затем определяем число совпадений знаков отклонений для x и у, которое обозначается через а, а число несовпадений – через b, тогда коэффициент будет равен:

i = (Σa – Σb) ÷ (Σa + Σb) ,

чем ближе i к 1, тем связь теснее, чем i ближе к 0 - тем слабее.

Если значение признаков упорядочены (проранжированный) по степени убывания или возрастания признака, можно использовать для определения тесноты связи коэффициент рангов Спирмена:

р = 1 – (6 · Σdi²) ÷ (N · (N в квадрате – 1)) ,

где N – число наблюдений (число пар рангов)., di в квад-те—квадрат разости рангов связанных величинами х и у

Для определения d величины x и y сначала располагают в порядке увеличения, а затем производят ранжирование. Далее ранги записываются в соответствии с первоначальным расположением величин x и y и сравниваются между собой. Получают разность рангов величин x и y, равную d.