- •Вопрос 20. Электрический ток. Плотность тока. Уравнение непрерывности.

- •Вопрос 21. Закон Ома в интегральной и дифференциальной форме. Сопротивление проводников.

- •Вопрос 22. Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной и интегральной форме.

- •Вопрос 41. Плоская электромагнитная волна. Связь векторов напряженности электрического и магнитного поля.

- •Вопрос 42. Плотность и поток энергии электромагнитного поля.

- •Вопрос 4. Метод векторных диаграмм. Дифракция на круглом отверстии и диске.

- •Вопрос 8. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление.

- •Вопрос 9. Интерференция поляризованного света.

- •1. Электрическое поле в вакууме. Закон Кулона. Закон сохранения заряда. Напряженность электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции. Силовые линии поля.

- •Электростатическое поле бесконечной проводящей плоскости

- •5. Электроемкость уединенного проводника. Пример вычисления емкости шарового проводника. Конденсаторы. Емкость конденсатора. Вычисление емкости плоского конденсатора, сферического конденсатора.

- •6. Диполь в однородном электрическом поле. Электрический дипольный момент. Момент сил, действующий на диполь в однородном электрическом поле.

- •8. Энергия системы зарядов. Энергия плоского конденсатора. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии.

- •12. Магнитное взаимодействие токов. Сила Ампера. Вычисление силы взаимодействия двух прямолинейных проводников с током.

- •13. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.

- •14. Контур с током в однородном и неоднородном магнитных полях. Магнитный момент контура с током.

- •15. Магнитный поток. Работа при перемещении контура с током в магнитном поле.

- •16. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Генератор переменного тока, пример расчета эдс индукции для генератора переменного тока.

- •17. Явление самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура. Пример вычисления индуктивности соленоида. Эдс самоиндукции. Токи замыкания и размыкания цепи.

- •18. Природа магнетизма атома. Магнитный момент атома и его механический момент. Гиромагнитное отношение. Момент сил, действующий на атом в магнитном поле.

- •20. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля.

- •24. Переменный ток. Расчет реактивного сопротивления емкости, индуктивности. Закон Ома для переменного тока.

- •25. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах, их физический смысл. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Электромагнитное поле.

- •Оптическая разность хода.

- •18.1.2.1. Условия максимума и минимума на разность фаз δ

- •18.1.2.2. Оптическая разность хода

- •18.1.2.3. Условия максимума и минимума на оптическую разность хода

- •30. Интерференция при отражении от тонких пленок. Пример расчета интерференционной картины для плоскопараллельной пластинки.

- •31. Кольца Ньютона. Радиусы темных и светлых колец.

- •32. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Радиусы зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии и непрозрачном диске.

- •34. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая способность дифракционной решетки. Угловая дисперсия.

- •35. Поляризация света. Степень поляризации. Закон Малюса.

- •36. Поляризация света при отражении и преломлении света на границе раздела двух сред.

Вопрос 8. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление.

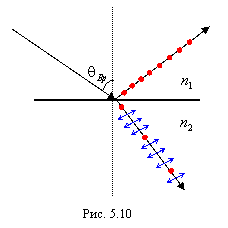

Поляризованный свет можно получить, используя отражение или преломление света от диэлектрических изотропных сред (например, от стекла). Если угол падения света на границу раздела двух диэлектриков отличен от нуля, отраженный и преломленный лучи оказываются частично поляризованными. В отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные плоскости падения (на рис. 5.9 эти колебания обозначены точками), в преломленном луче – колебания, параллельные плоскости падения (на рис. 5.9 они изображены двусторонними стрелками).

Степень поляризации того и другого луча зависит от угла падения луча. У каждой пары прозрачных сред существует такой угол падения, при котором отраженный свет становится полностью плоскополяризованным, а преломленный луч остается частично поляризованным, но степень его поляризации при этом угле максимальна (рис. 5.10). Этот угол называется углом Бpюстеpа. Угол Брюстера определяется из

Закона Брюстера: ![]() ,

где n21 — показатель

преломления второй среды относительно

первой, θBr — угол падения

(угол Брюстера). Закон Брюстера —

закон оптики, выражающий связь показателя

преломления с таким углом, при котором

свет, отражённый от границы раздела,

будет полностью поляризованным в

плоскости, перпендикулярной плоскости

падения, а преломлённый луч частично

поляризуется в плоскости падения, причем

поляризация преломленного луча достигает

наибольшего значения. Легко установить,

что в этом случае отраженный и преломленный

лучи взаимно перпендикулярны. Можно

показать, что при падении

,

где n21 — показатель

преломления второй среды относительно

первой, θBr — угол падения

(угол Брюстера). Закон Брюстера —

закон оптики, выражающий связь показателя

преломления с таким углом, при котором

свет, отражённый от границы раздела,

будет полностью поляризованным в

плоскости, перпендикулярной плоскости

падения, а преломлённый луч частично

поляризуется в плоскости падения, причем

поляризация преломленного луча достигает

наибольшего значения. Легко установить,

что в этом случае отраженный и преломленный

лучи взаимно перпендикулярны. Можно

показать, что при падении

![]()

волны под углом Брюстера отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны.

Таким образом, пластинка диэлектрика сортирует лучи естественного света, отражая преимущественно лучи с одним направлением колебаний и пропуская перпендикулярные колебания

Поляроид — название синтетической пластиковой плёнки, используемой для поляризации света. Обычный свет превращается в плоскополяризированный, проходя через пластинки, сделанные из материала, называемого поляроидом, или через кристаллы кальцита (особая кристаллическая форма CaCO3.

Вопрос 9. Интерференция поляризованного света.

Явления интерференции поляризованных лучей исследовались в классических опытах Френеля и Арго (1816 г.), доказавших поперечность световых колебаний. Суть их в зависимости результата интерференции от угла между плоскостями световых колебаний: полосы наиболее контрастны при параллельных плоскостях и исчезают, если волны поляризованы ортогонально. Трудность получения интерференции поляризованных волн состоит в том, что при наложении двух когерентных лучей, поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях, никакой интерференционной картины с максимумами и минимумами интенсивности получиться не может. Интерференция возникает только в том случае, если колебания во взаимодействующих лучах совершаются вдоль одного и того же направления. Колебания в двух лучах, первоначально поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях, можно свести в одну плоскость, пропустив эти лучи через поляризующую кристаллическую пластинку.

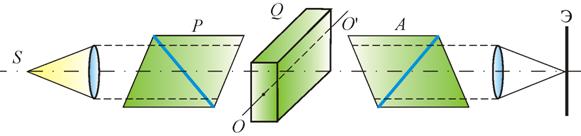

Рассмотрим схему получения интерференции поляризованных лучей (рис. 11.13).

Рис. 11.13

Прошедшее

через поляризатор Р излучение

точечного источника S попадает на

полуволновую кристаллическую пластинку Q,

которая позволяет изменять угол между

плоскостями поляризации интерферирующих

лучей: ее поворот на угол α поворачивает

вектор ![]() на

2α. Если наблюдать интерференционные

полосы через анализатор А, то при его

повороте на π/2 картина, наблюдаемая на

экране Э, инвертируется: из-за дополнительной

разности фаз π темные полосы становятся

светлыми и наоборот. Анализатор здесь

необходим также для того, чтобы свести

колебания двух различно поляризованных

лучей в одну плоскость.

на

2α. Если наблюдать интерференционные

полосы через анализатор А, то при его

повороте на π/2 картина, наблюдаемая на

экране Э, инвертируется: из-за дополнительной

разности фаз π темные полосы становятся

светлыми и наоборот. Анализатор здесь

необходим также для того, чтобы свести

колебания двух различно поляризованных

лучей в одну плоскость.

при

прохождении поляризованного света

через кристаллическую пластинку разность

хода между двумя компонентами поляризации

зависит от толщины пластинки, среднего

угла преломления и разности

показателей ![]() и

и ![]() .

Очевидно, что возникающая при этом

разность фаз

.

Очевидно, что возникающая при этом

разность фаз

|

|

|

(11.5.1) |

|

различна для разных длин волн, и тем самым интерференционная картина оказывается окрашенной. Для плоскопараллельных пластинок наблюдаются полосы равного наклона, а для тонких клиновидных пластинок - полосы равной толщины.

Приведенная формула позволяет для любой фазовой пластинки рассчитать интенсивность на выходе при скрещенных поляризаторе и анализаторе:

|

|

|

(11.5.2) |