- •Предисловие

- •Введение

- •Часть первая глава 1 теоретические основы информатики

- •Введение

- •§ 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности

- •1.1. История развития информатики

- •1.2. Информатика как единство науки и технологии

- •1.3. Структура современной информатики

- •1.4. Место информатики в системе наук

- •1.5. Социальные аспекты информатики

- •1.6. Правовые аспекты информатики

- •1.7. Этические аспекты информатики

- •Контрольные вопросы

- •§ 2. Информация, ее виды и свойства

- •2.1. Различные уровни представлений об информации

- •2.2. Непрерывная и дискретная информация

- •2.3. Единицы количества информации: вероятностный и объемный подходы

- •Вероятностный подход

- •Объемный подход

- •2.4. Информация: более широкий взгляд

- •2.5. Информация и физический мир

- •§ 3. Системы счисления

- •3.1. Позиционные системы счисления

- •3.2. Двоичная система счисления

- •3.3. Восьмеричная и шестнадцатиричная системы счисления

- •§ 4. Кодирование информации.

- •4.1. Абстрактный алфавит

- •4.2. Кодирование и декодирование

- •4.3. Понятие о теоремах шеннона

- •4.4. Международные системы байтового кодирования

- •§ 5. Элементы теории графов

- •5.1. Основные понятия

- •5.2. Представление графов

- •§ 6. Алгоритм и его свойства

- •6.1. Различные подходы к понятию «алгоритм»

- •6.2. Понятие исполнителя алгоритма

- •6.3. Графическое представление алгоритмов

- •6.4. Свойства алгоритмов

- •6.5. Понятие алгоритмического языка

- •Контрольные вопросы

- •§7. Формализация понятия «алгоритм»

- •7.1. Постановка проблемы

- •7.2. Машина поста

- •73. Машина тьюринга

- •7.4. Нормальные алгоритмы маркова

- •7.5. Рекурсивные функции

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 8. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач

- •8.1. Операциональный подход

- •8.2. Структурный подход

- •8.3. Новейшие методологии разработки программ для эвм

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 9. Структуры данных

- •9.1. Данные и их обработка

- •9.2.Простые (неструктурированные) типы данных

- •9.3. Структурированные типы данных

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 10. Понятие об информационном моделировании

- •10.1. Моделирование как метод решения прикладных задач

- •10.2. Основные понятия информационного моделирования

- •10.3. Связи между объектами

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 11. Некоторые кибернетические аспекты информатики

- •11.1. Предмет кибернетики

- •11.2. Управляемые системы

- •11.3. Функции человека и машины в системах управления

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 12. Понятие искусственного интеллекта

- •12.1. Направления исследований и разработок в области систем искусственного интеллекта

- •12.2. Представление знаний в системах искусственного интеллекта

- •12.3. Моделирование рассуждений

- •12.4. Интеллектуальный интерфейс информационной системы

- •12.5. Структура современной системы решения прикладных задач

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 1

- •Глава 2программное обеспечение эвм

- •Введение

- •§ 1. Операционные системы

- •1.1. Назначение и основные функции операционных систем

- •1.2. Понятие файловой системы

- •1.3. Операционные системы для компьютеров типаibmpc

- •1.4. Оболочки операционных систем

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 2. Понятие о системе программирования

- •2.1. Основные функции и компоненты

- •2.2. Трансляция программ и сопутствующие процессы

- •Контрольные вопросы

- •§3. Прикладное программное обеспечение общего назначения

- •3.1. Классификация

- •3.2. Инструментальные программные средства общего назначения

- •3.3. Инструментальные программные средства специального назначения

- •3.4. Программные средства профессионального уровня

- •3.5. Организация «меню» в программных системах

- •Контрольные вопросы ч задания

- •§ 4. Системы обработки текстов

- •4.1. Элементы издательского дела

- •4.2. Текстовые редакторы

- •4.3. Издательские системы Общая характеристика

- •Настольная издательская система ТеХ

- •§ 5. Системы компьютерной графики

- •5.1. Принципы формирования изображений на экране

- •5.2. Изобразительная графика

- •5.3. Графические редакторы

- •5.4. Деловая графика

- •5.5. Инженерная графика

- •5.6.Научная графика

- •Контрольные вопросы и упражнения

- •§ 6. Базы данных и системы управления базами данных

- •6.1. Понятие информационной системы

- •6.2. Виды структур данных

- •6.3. Виды баз данных

- •6.4. Состав и функции систем управления базами данных

- •6.5.Примеры систем управления базами данных

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 7. Электронные таблицы

- •7.1. Назначение и основные функции табличных процессоров

- •7.2. Электронные таблицыsupercalc

- •7.3. Электронные таблицыexcel

- •§8. Интегрированные программные средства

- •8.1. Принципы построения интегрированных программных систем

- •8.2. Интегрированный пакет ms-works

- •§ 9. Экспертные системы

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 10. Инструментальные программные средства для решения прикладных математических задач

- •10.1. Назначение программ

- •10.2. Пакетmathcad

- •10.3. Система аналитических преобразованийreduce

- •§ 11. Компьютерное тестирование

- •11.1. Технология проектирования компьютерных тестов предметной области

- •Оценка соответствия

- •11.2. Типы компьютерных тестов

- •11.3. Инструментальные тестовые оболочки

- •11.4. Пример теста по школьному курсу информатики

- •§12. Компьютерные вирусы

- •12.1. Что такое компьютерный вирус

- •12.2. Разновидности компьютерных вирусов

- •12.3. Антивирусные средства

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 13. Компьютерные игры

- •13.1. Виды и назначение компьютерных игр

- •13.2. Обзор компьютерных игр

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3 языки и методы программирования

- •Введение

- •§ 1. История развития языков программирования

- •§2. Языки программирования высокого уровня

- •2.1. Понятие о языках программирования высокого уровня

- •2.2. Метаязыки описания языков программирования

- •23. Грамматика языков программирования

- •§3. Паскаль как язык структурно-ориентированного программирования

- •3.1. Введение

- •Контрольные вопросы

- •3.2. Основные конструкции языка

- •Контрольные вопросы

- •3.3. Структуры данных

- •3.4. Процедуры и функции

- •3.5. Работа с файлами

- •3.6. Динамические информационные структуры

- •Контрольные вопросы

- •3.7. Работа с графикой

- •Var gd, gm: integer; {переменные gd и gm определяют драйвер и режим}

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.8. Турбо-оболочки. Версии паскаля

- •Контрольные вопросы

- •3.9. Руководство пользователю турбо-паскаля

- •§4. Методы и искусство программирования

- •4.1. Проектирование программ

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.2. Основные принципы разработки и анализа алгоритмов

- •Задания

- •4.3. Методы построения алгоритмов, ориентированные на структуры данных

- •Контрольные задания

- •4.4. Рекурсивные алгоритмы

- •Контрольные задания

- •4.5. Важнейшие невычислительные алгоритмы (поиск и сортировка)

- •If f then write('найден элемент на ',m, ' месте') else write('такого элемента в массиве нет ');

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Бейсик как язык операционально-проблемно-ориентированного программирования

- •5.1. Введение в бейсик

- •Контрольные вопросы

- •5.2. Базовые операторы

- •Контрольные вопросы ч задания

- •5.3. Музыкальные возможности

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.4. Графические возможности

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.5. Обработка символьной информации

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.6. Подпрограммы

- •Контрольные вопросы

- •5.7. Работа с файлами

- •5.8. Средства и методы организации диалога

- •Контрольные задания

- •5.9. Версии бейсика

- •5.10. Бейсик и паскаль

- •§ 6. Введение в язык программирования си

- •6.1. Общая характеристика языка и пример программы на си

- •6.2. Элементы си: алфавит, идентификаторы, литералы, служебные слова

- •6.3. Типы данных и операции в языке си. Выражения

- •6.4. Операторы. Управляющие конструкции языка

- •6.5. Структура программы на си. Понятие о функциях

- •6.6. Классы памяти

- •6.7. Функции вводa-вывода

- •6.8. Директивы препроцессора

- •6.9. Си и паскаль

- •§ 7. Основы логического программирования на языке пролог

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Алгоритм выполнения программ на прологе

- •7.3. Рекурсия

- •7.4. Предикат отсечения и управление логическим выводом в программах

- •7.5. Обработка списков

- •7.6. Решение логических задач на прологе

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 8. Введение в функциональное программирование на языке лисп

- •8.1. Назначение и общая характеристика языка

- •8.2. Основные элементы программы на лиспе. Списки

- •8.3. Функции

- •8.4. Формы. Управляющие конструкции в лисп-программе

- •8.5. Рекурсия и цикл в программах на лиспе

- •8.6. Ввод-вывод данных

- •8.7. Пример программирования на лиспе

- •8.8. Свойства символов

- •Контрольные вопросы и задания

- •§9. Введение в объектно-ориентированное программирование

- •9.1. Основные положения

- •9.2. Основы объектного программирования в системе турбо-паскаль

- •9.3. Оболочкаturbo-vision

- •9.4.*Среда объектного визуального программированияdelphi

- •9.8. Система объектного программированияsmalltalk

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 3

- •Часть вторая глава 4 вычислительная техника

- •Введение

- •§ 1. История развития вычислительной техники

- •Начальный этап развития вычислительной техники

- •Начало современной истории электронной вычислительной техники

- •Поколения эвм

- •1.4. Персональные компьютеры

- •1.5. И не только персональные компьютеры...

- •1.6. Что впереди?

- •Контрольные вопросы

- •§2. Архитектура эвм

- •2.1. О понятии «архитектура эвм»

- •1.2. Классическая архитектура эвм II принципы фон неймана

- •2.3. Совершенствование и развитие внутренней структуры эвм

- •2.4. Основной цикл работы эвм

- •2.5. Система команд эвм и способы обращения к данным

- •Контрольные вопросы

- •§3. Архитектура микропроцессоров

- •3.1. История развития микропроцессоров

- •3.3. Внутренняя организация микропроцессора

- •3.3. Работа микропроцессора с памятью. Методы адресации

- •3.4. Форматы данных

- •3.5. Обработка прерываний

- •3.6. Работа микропроцессора с внешними устройствами

- •3.7. Пример: система команд процессоров семействаpdp

- •Контрольные вопросы и задания

- •§4. Учебная модель микрокомпьютера

- •4.1. Структура учебного микрокомпьютера

- •4.2. Система команд

- •4.3. Адресация данных

- •4.4.Работа с внешними устройствами

- •4.5. Примеры программ

- •4.6. Некоторые справочные данные по е-97

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Внешние устройства эвм: физические принципы и характеристики

- •5.1. Внешние запоминающие устройства

- •5.2. Устройства ввода информации

- •5.3. Устройства вывода информации

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 6. Логические основы функционирования эвм

- •6.1. Логика высказываний. Элементарные логические функции

- •6.2. Схемная реализация элементарных логических операций. Типовые логические узлы

- •63. Пример электронной реализации логического элемента

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 4

- •Глава 5 компьютерные сети и телекоммуникации введение

- •§ 1. Локальные сети

- •1.1. Аппаратные средства

- •1.2. Конфигурации локальных сетей и организация обмена информацией

- •1.3. Локальные сети учебного назначения

- •Контрольные вопросы

- •§2. Операционные системы локальных сетей

- •Контрольные вопросы ч задания

- •§3. Глобальные сети

- •3.1. Общие принципы организации

- •3.2. Аппаратные средства и протоколы обмена информацией

- •3.3. Электронная почта

- •3.4.1. Адресация и виды информации в Internet

- •3.4.2. Доступ к информации в Internet

- •3.4.3. Язык разметки гипертекстов html

- •3.4.4. Программа-оболочка Internet Explorer

- •3.4.5. Другие информационные системы в Internet

- •§ 4. Представление об операционной системеunix

- •§ 5. Использование компьютерных сетей в образовании

- •5.1. Телекоммуникации как средство образовательных информационных технологий

- •5.2. Персональный обмен сообщениями

- •5.3. Информационное обеспечение

- •5.4. Совместное решение задач

- •Глава 6 информационные системы введение

- •§ 1. Банки информации

- •1.1. Банки данных

- •1.2. Банки документов

- •1.3. Банк педагогической информации

- •§ 2. Базы данных в структуре информационных систем

- •2.1. Основные понятия

- •2.2. Проектирование баз данных

- •2.3. Представление об языках управления реляционными базами данных типАdBase

- •2.3.1. Основные элементы субд типа dBase

- •2.3.2. Создание структуры файлов базы данных

- •2.3.3. Командный язык субд

- •2.3.4. Ввод данных в базу и редактирование

- •2.3.5. Дополнительные операции

- •2.3.6. Организация системы меню

- •2.3.7. Пример создания информационной системы с помощью субд типа dBase

- •§ 3. Автоматизированные информационные системы

- •3.1. Автоматизированные системы управления

- •3.2. Информационные системы управления

- •3.2.1. Общие принципы

- •3.2.2. Информационные системы управления в образовании

- •3.3. Автоматизированные системы научных исследований

- •3.4. Системы автоматизированного проектирования

- •3.5. Геоинформационные системы

- •Контрольные вопросы

- •§4. Экспертные системы

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Компьютерные обучающие системы

- •5.1. Основные принципы новых информационных технологий обучения

- •5.2. Типы обучающих программ

- •5.3. Компьютерное тестирование

- •5.4. Перспективные исследования в области компьютерного обучения

- •Глава 7 компьютерное математическое моделирование введение

- •§ 1. О разновидностях моделирования

- •§2. Понятие о компьютерном математическом моделировании

- •2.1. Математическое моделирование и компьютеры

- •2.2. Этапы и цели компьютерного математического моделирования

- •2.3. Классификация математических моделей

- •2.4. Некоторые приемы программирования

- •§3. Моделирование физических процессов

- •3.1. Физика и моделирование

- •3.2. Свободное падение тела с учетом сопротивления среды

- •3.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Законы подобия

- •3.4. Движение тела с переменной массой: взлет ракеты

- •3.5. Движение небесных тел

- •3.6. Движение заряженных частиц

- •3.7. Колебания математического маятника

- •3.8. Моделирование явлений и процессов в приближении сплошной среды

- •3.9. Моделирование процесса теплопроводности

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 4. Компьютерное моделирование в экологии

- •4.1. Экология и моделирование

- •4.2. Модели внутривидовой конкуренции

- •4.3. Логистическая модель межвидовой конкуренции

- •4.4. Динамика численности популяций хищника и жертвы

- •4.5. Имитационное моделирование динамики популяций

- •Контрольные вопросы и задания

- •§5. Глобальные модели развития человечества

- •§ 6. Моделирование случайных процессов

- •6.1. Техника стохастического моделирования

- •6.2.Моделирование случайных процессов в системах массового обслуживания

- •6.3. Различные примеры моделирования случайных процессов

- •Контрольные вопросы и задания

- •§7. Компьютерное математическое моделирование в экономике

- •7.1. Постановка зaдaчи линейного программирования

- •7.2. Симплекс-метод

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 7

- •Содержание

- •§ 6. Введение в язык программирования си 306

- •§ 4. Компьютерное моделирование в экологии 641

- •§5. Глобальные модели развития человечества 656

- •§ 6. Моделирование случайных процессов 660

- •§7. Компьютерное математическое моделирование в экономике 675

3.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Законы подобия

Рассмотрим эту известную задачу с учетом сопротивления воздуха. Будучи брошенным под углом α к горизонту с начальной скоростьюv0, тело летит, если не учитывать сопротивления воздуха, по параболе, и через некоторое время падает на землю. Напомним элементарное решение этой задачи. Разложим скорость на горизонтальную и вертикальную составляющие:

![]()

Поскольку

движение по вертикали происходит под

действием постоянной силы тяжести, то

оно является равнозамедленным до

достижения верхней точки на траектории

и равноускоренным - после нее; движение

же по горизонтали является

равномерным. Из формул равноускоренного

движенияvy

= v![]() -gt;раз в верхней

точкеvy= 0, то время

достижения верхней точки на траектории

-gt;раз в верхней

точкеvy= 0, то время

достижения верхней точки на траектории

![]()

Высота этой точки

![]()

Полное

время движения до падения на землю 2![]() ;

за это время, двигаясь равномерно вдоль

осихсо скоростьюv

;

за это время, двигаясь равномерно вдоль

осихсо скоростьюv![]() ,тело пройдет путь

,тело пройдет путь

![]()

Для нахождения траектории достаточно из текущих значений xиуисключитьt:

![]()

следовательно,

![]() (7.11)

(7.11)

Уравнение (7.11) - уравнение параболы.

Полученные формулы могут, в частности, послужить для тестирования будущей компьютерной программы. При достаточно большой начальной скорости сопротивление воздуха может значительно изменить характер движения. Прежде чем выписывать уравнения, вновь оценим, какая из составляющих силы сопротивления - линейная или квадратичная по скорости - дает больший вклад в эту силу, и нельзя ли одной из этих составляющих пренебречь. Оценку проведем для шарика; по порядку величины оценка не зависит от формы тела. Итак, шарик радиусомr≈ 0,1 м, движущийся со скоростью ~ 1 м/с, испытывает в воздухе линейную (стоксову) силу сопротивления

![]()

и квадратичную силу сопротивления

![]()

Величины

F1иF2сопоставимые (как принято говорить,

«одного порядка», так как они различаются

менее, чем в 5 раз). При увеличении размера

телаF2растет быстрее, чемF1(F1 ~ r,

F2 ~ r2),при увеличении скоростиF2также растет быстрее, чемF1

(F1 ~ v,

F2 ~ v2).Таким образом, если мы моделируем

движение брошенного мяча, камня, то

необходимо в уравнениях удерживать обе

составляющие силы сопротивления, но

если мы захотим моделировать полет

снаряда, выпущенного из орудия, где

скорость полета почти на всем его

протяжении сотни метров в секунду, то

линейной составляющей силы сопротивления

можно пренебречь. Проецируя уравнение![]() на осихиу,получаем

на осихиу,получаем

![]()

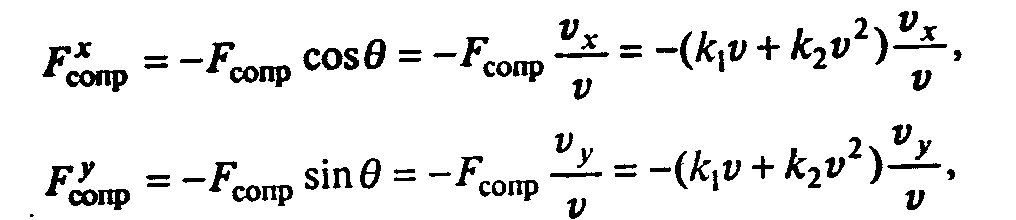

Поскольку в каждой точке траектории сила сопротивления направлена по касательной к траектории в сторону, противоположную движению, то

где θ -угол между текущим направлением

скорости и осьюх.Подставляя это в

уравнение и учитывая, что

![]() ,получаем уравнения движения в переменныхvx,vy.

,получаем уравнения движения в переменныхvx,vy.

(7.12)

(7.12)

Поскольку представляет несомненный интерес и траектория движения, дополним систему (7.12) еще двумя уравнениями

![]() (7.13)

(7.13)

и, решая их совместно с (7.12), будем получать разом четыре функции: vx(t), vy(t), x(t),y(t).

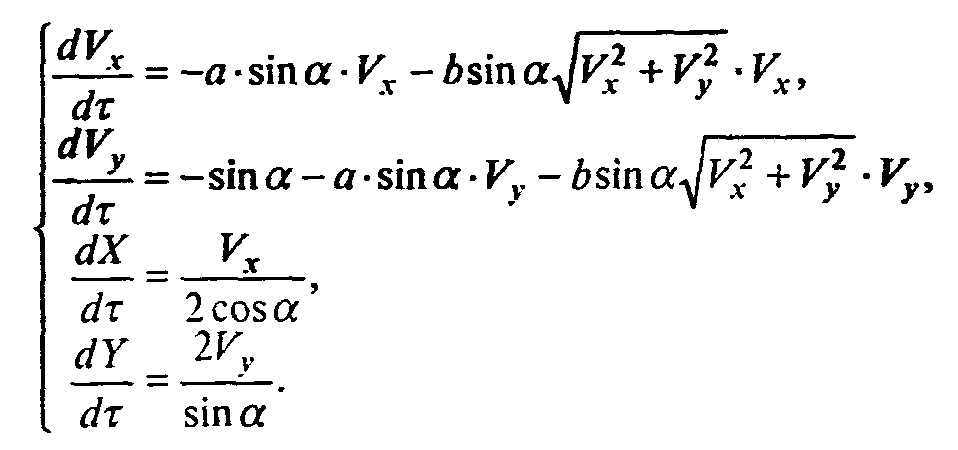

Прежде чем дать пример решения обсуждаемой задачи, покажем очень полезный прием, чрезвычайно популярный в физическом моделировании, называемый обезразмериванием.При решении конкретных задач мы пользуемся определенной системой единиц (СИ), в которой далеко не все числовые значения лежат в удобном диапазоне. Кроме того, абсолютные значения величин дают мало информации для качественного понимания. Скорость 15 м/с - много это или мало? Все дело в том, по сравнению с чем. Именно в сравнении с чем-то привычным и понятным мы обычно и воспринимаем слова «много» и «мало», даже если делаем это бессознательно. Идея обезразмеривания заключается в переходе от абсолютных значений расстояний, скоростей, времен и т.д. к относительным, причем отношения строятся к величинам, типичным для данной ситуации. В рассматриваемой задаче это особенно хорошо просматривается. В самом деле, при отсутствии сопротивления воздуха мы имеем значенияl,h, t,определенные выше; сопротивление воздуха изменит характер движения, и если мы введем в качестве переменных величины

![]()

- безразмерные расстояния по осям и время, - то при отсутствии сопротивления воздуха эти переменные будут изменячься в диапазоне от 0 до 1, а в задаче с учетом сопротивления отличия их максимальных значений от единицы ясно характеризуют влияние этого сопротивления. Для скоростей естественно ввести безразмерные переменные, соотнося проекции скорости на оси x иу с начальной скоростьюv0:

![]()

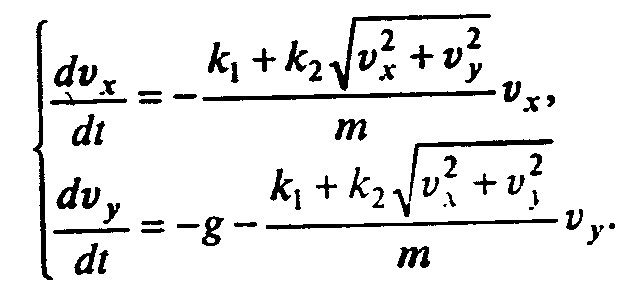

Покажем, как перейти к безразмерным переменным в одном из наших уравнений, например, во втором уравнении системы (7.12). Имеем:

![]()

(так как постоянный множитель можно вынести за знак производной). Подставляя это в уравнение, получаем

или

Подставляя

![]()

получаем

![]()

где безразмерные комбинации параметров, входящих в исходные уравнения,

![]()

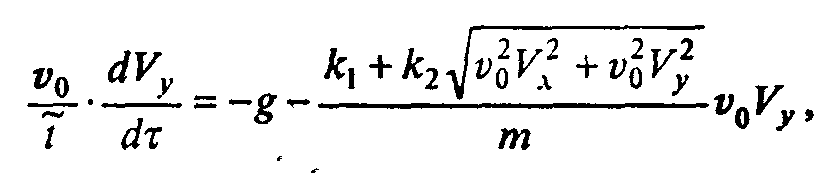

Выполним обезразмеривание во всех уравнениях (7.12), (7.13) (рекомендуем читателям проделать эту процедуру самостоятельно). В результате получим

(7.14)

(7.14)

Начальные условия для безразмерных переменных таковы:

![]()

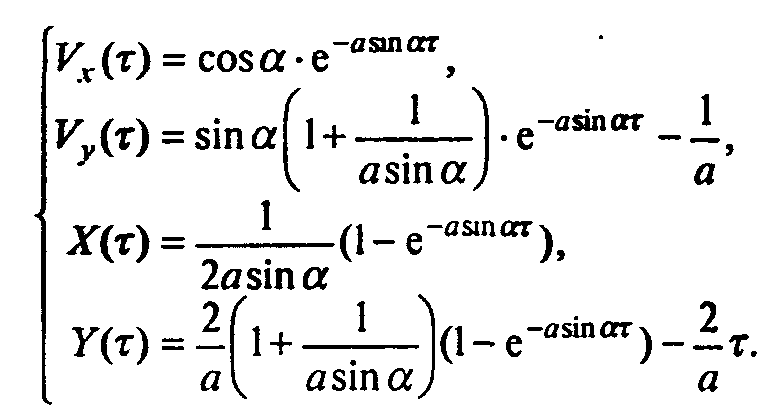

Важнейшая роль обезразмеривания - установление законов подобия. У изучаемого движения есть множество вариантов, определяемых наборами значений параметров, входящих в уравнения (7.12), (7.13) или являющихся для них начальными условиями: k1, k2,m, g, v0, а.После обезразмеривания переменных появляются безразмерные комбинации параметров - в данном случаеa, b,α -фактически определяющие характер движения. Если мы изучаем два разных движения с разными размерными параметрами, но такие, чтоа, bиαодинаковы, то движения будут качественно одинаковы. Число таких комбинаций обычно меньше числа размерных параметров (в данном случае вдвое), что также создает удобство при полном численном исследовании всевозможных ситуаций, связанных с этим процессом. Наконец, как уже отмечалось, величиныVx,Vy, X, Y, τфизически легче интерпретировать, чем их размерные аналоги, так как они измеряются относительно величин, смысл которых очевиден. Прежде чем предпринимать численное моделирование, отметим, что при учете лишь линейной составляющей силы сопротивления модель допускает аналитическое решение. Система уравнений (7.14) приb= 0 достаточно элементарно интегрируется и результаты таковы:

(7.14)

(7.14)

Исключая из двух последних формул время, получаем уравнение траектории:

![]()

Заметим, что эта формула не из тех, которые привычно визуализируются, например, по сравнению с совершенно отчетливой формулой (7.11), и здесь компьютер может быть полезен в том, чтобы составить ясное представление о влиянии линейной части силы сопротивления на изучаемое движение.

Рис. 7.8.Семейство траекторий приα =45°

и значениях α,равных 0,01; 0,1; 1 и 10 (кривые - справа налево)

На рис. 7.8 приведены траектории четырех движений с разными значениями параметра α, характеризующего трение. Видно, как сильно оно влияет на движение - его форму, расстояния по вертикали и горизонтали. Общее исследование при произвольных значенияхаиbпоможет выполнить приведенная ниже программа.

Фактически представлены две программы: при активизации первого или второго блока. В первом случае она выдает результаты численного моделирования в виде таблицы значений безразмерных скоростей и координат при фиксированном наборе параметров а, bиα,значения которых устанавливаются в разделе определения констант. При взятии в фигурные скобки первого блока и активизации второго (т.е. снятия фигурных скобок) программа выдает в графическом режиме семейство траекторий, отличающихся значениями одного из трех безразмерных параметров (в данном случаеb).

Программа 148.Реализация модели «Полет тела, брошенного под углом к горизонту»

Program Pod Uglom;

Uses Crt, Graph;

Type G = Array[1..4] Of Real;

Const A = 0; В =0.1; (параметры модели)

Al = Pi / 4; (угол - параметр модели}

Н = 0.001; Нрr = 0.1; (шаг интегрирования и шаг вывода результатов)

Var N, I, J, M, L, К : Integer;

Y0, Y : G; Х0, X, Xpr, A1, B1, Cosinus, Sinus : Real; LS : String;

Function Ff(I : Integer; X : Real; Y : G) : Real;

{описание правых частей дифференциальных уравнений}

Begin

Case I Of

1: Ff:=-A1*Sinus*Y[l]-Bl*Sinus*Sqrt(Sqr(Y(l])+Sqr(Y[2]))*Y[1];

2: Ff:=-Sinus-A1*Sinus*Y[1]-B1*Sinus*Sqrt(Sqr(Y(1])+Sqr(Y[2]))*Y[2];

3: Ff:=Y[1]/(2*Cosinus);

4: Ff:=2*Y[2]/Sinus

End

End;

Procedure Runge_Kut (N: Integer; Var X: Real; Y0: G; Var Y: G; Н: Real);

(метод Рунге-Кутта четвертого порядка)

Var I : Integer; Z, K1, K2, КЗ, К4 : G;

Procedure Right(X : Real; Y : G; Var F : G) ;

{вычисление правых частей дифференциальных уравнений}

Var I : Integer;

Begin

For I := 1 To N Do F[I] := Ff(I, X, У)

End;

Begin Right(X, Y0, K1); X := X + Н / 2;

For I := 1 To N Do Z[I]:=Y0[I]+H*K1[I]/2; Right(X, Z, K2);

For I := 1 To N Do Z[I]:=YO[I]+H*K2[I]/2; Right(X, Z, КЗ); Х:=Х+Н/2;

For I := 1 To N Do Z[I] := Y0[I] + H * КЗ [I]; Right (X, Z, К4);

For I := 1 To N Do

Y[I]:=Y0[I]+H*(K1[I]+2*K2[I]+2*K3[I]+K4[I])/6;

End;

{следующий блок - для получения численных результатов при одном наборе параметров}

{Begin

Sinus := Sin(Al); Cosinus := Cos(Al); Al := A; Bl := B; ClrScr;

N:=4; X0:=0; Y0[l]:=Cosinus; Y0[2]:=Sinus; Y0[3]:=0; Y0[4]:=0;

WriteLn(' время скорость координаты');

WriteLn; X := Х0; Xpr := 0; Y[4] := Y0[4];

While Y[4] >= 0 Do

Begin

If X >= Xpr Then

Begin

WriteLn ('t=', X : 6 : 3, ' Vx='. Y0[l] : 6 : 3, ' Vy=',

Y0[2] : 6 : 3. ' X=', y0[3] : 6 : 3, ' Y=', Y0[4] : б : 3) ;

Xpr := Xpr + Hpr

End;

Runge_Kut(N, X, Y0, Y, H); Y0 := Y

End;

WriteLn; WriteLn('для продолжения нажмите любую клавишу');

Repeat Until KeyPressed

End.}

{следующий блок - для изображения траекторий при нескольких наборах параметров)

Begin

DetectGraph (J, M); InitGraph (J, M, '');

L := 1; Al := A; Bl := В; Sinus := Sin(Al); Cosinus := Cos(Al);

While L < 5 Do

Begin

N := 4; (Количество уравнений в системе)

Х0 := 0; Y0[l] := Cosinus; (Начальные условия}

Y0[2] := Sinus; Y0[3] := 0; Y0[4] := 0:

SetColor(L); Line(400, 50 + 20 * (L - 1), 440, 50 + 20 * (L - 1));

OutTextXY(450, 50 + 20 * (L - 1), '1 = ');

Str(L, LS); OutTextXY(480, 50+20*(L-l), LS); X:=X0; Y[4]:=Y0[4];

While Y[4] >= 0 Do

Begin

Runge_Kut(N, X, Y0, Y, H); Y0 := Y;

PutPixel(Abs(Trunc(Y0[3]*500)), GetMaxY-Abs(Trunc(Y0[4]*500)), L) ;

End;

Bl := Bl * 10; L := L + 1

End;

OutTextXY(10, 50, 'для продолжения нажмите любую клавишу');

Repeat Until KeyPressed; CloseGraph

End.

Приведем пример. Рассмотрим полет чугунного ядра радиуса R=0,07 м, выпущенного с начальной скоростьюv0= 60 м/с под угломα= 45° к поверхности Земли. Определим, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную высоту оно поднимется, а также проследим, как изменяется скорость полета со временем. Будем решать обезразмеренные уравнения, чтобы сократить число параметров. Вычислим значения параметрова иb,после чего решим систему дифференциальных уравнений. Учтем, что плотность чугунаρчуг= 7800 кг/м3.

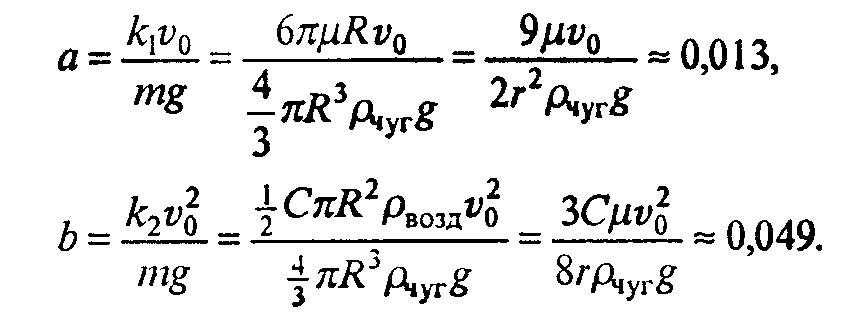

Расчеты повторялись, сначала с шагом 0,1, затем - вдвое меньшим и т.д. (хорошо известный эмпирический метод контроля точности при пошаговом интегрировании дифференциальных уравнений), пока не был получен приемлемый шаг, при котором достигается точность 10-3. Ясно, что расчеты надо проводить до тех пор, пока ядро не достигнет земли, т.е. покаYне станет равным 0. Результаты моделирования - на рис. 7.9. В рассмотренном выше примере сопротивление среды оказывает незначительное влияние на движение тела. Проведем сравнение движения одного и того же тела без учета сопротивления среды и с его учетом, если среда достаточно вязкая (рис. 7.10).

Рис. 7.9.Графики зависимостиV(τ)иY(X)при решении задачи о полете ядра.

Безразмерное значение скорости Vполучается по формуле

![]() .

.

Конечное значение скорости V <1 вследствие сопротивления воздуха.

Траектория движения не является параболой по той же причине

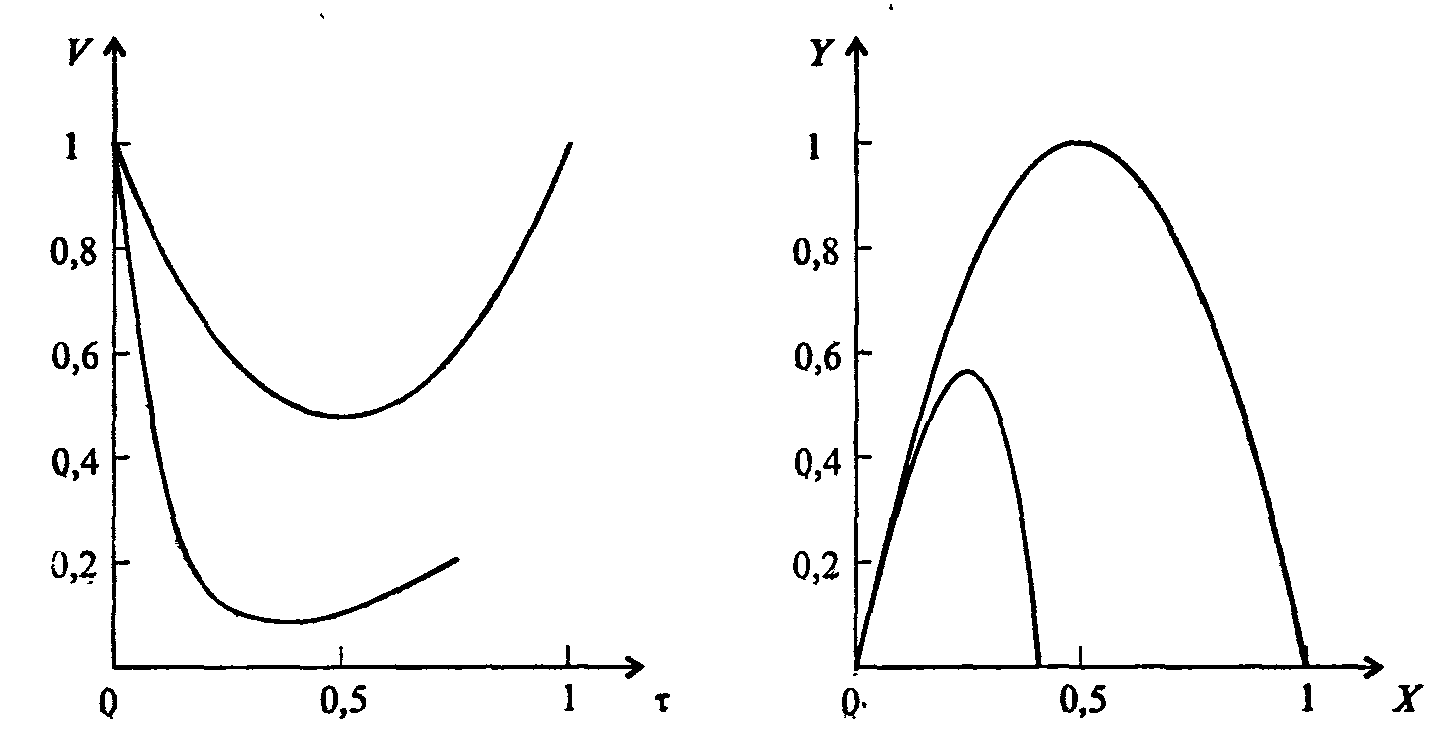

Рис. 7.10.Графики зависимостиV(τ)иY(X)при решении задачи о полете тела, брошенного под углом к горизонту, без учета сопротивления воздуха (скорость изменяется от 1 и вновь достигает значения 1; траектория - парабола) и с учетом сопротивления воздуха (конечная скорость меньше 1, и траектория - далеко не парабола) (а= 1,b= 1)

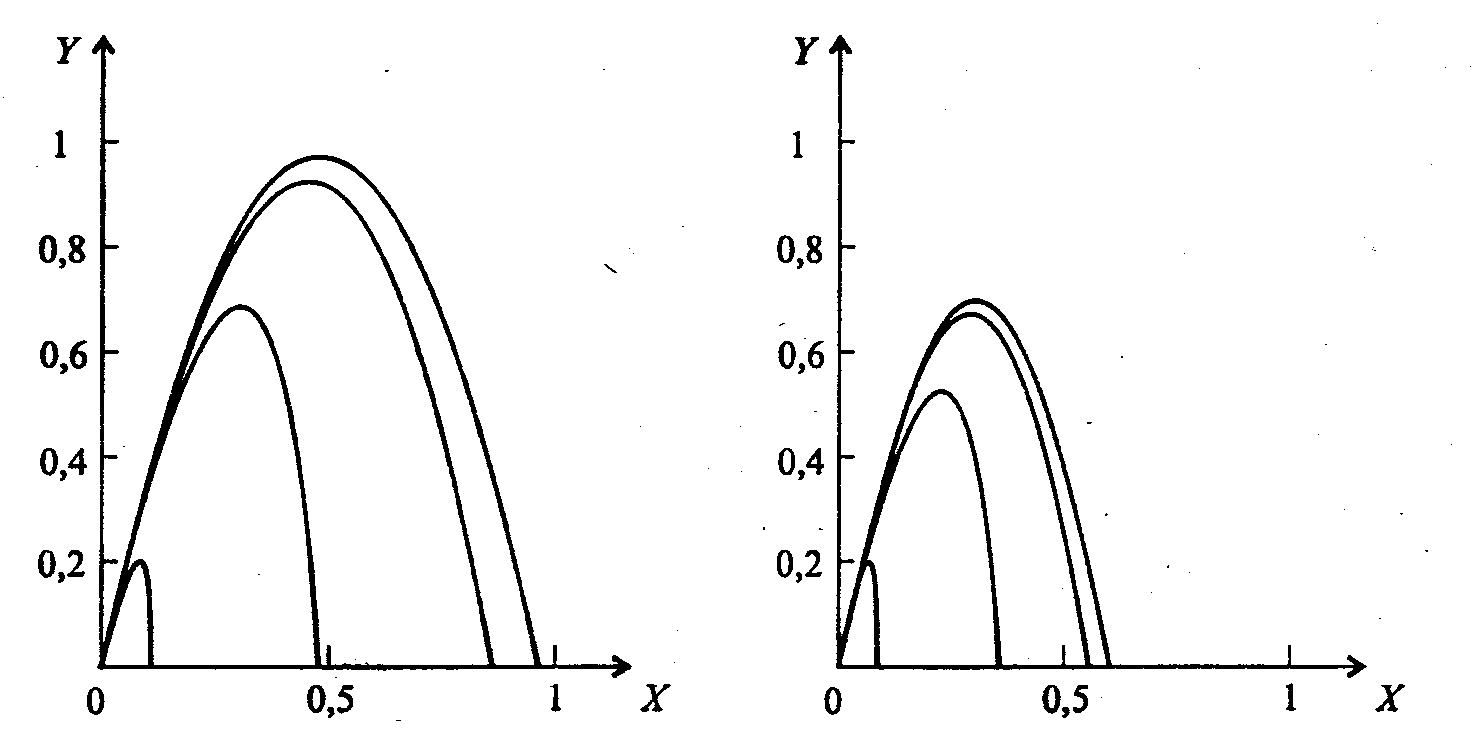

С помощью приведенной выше программы можно провести полное исследование модели в широком диапазоне значений параметров и составить качественное представление об их влиянии на изучаемое движение. Некоторые результаты иллюстрируются рис. 7.11,7.12.

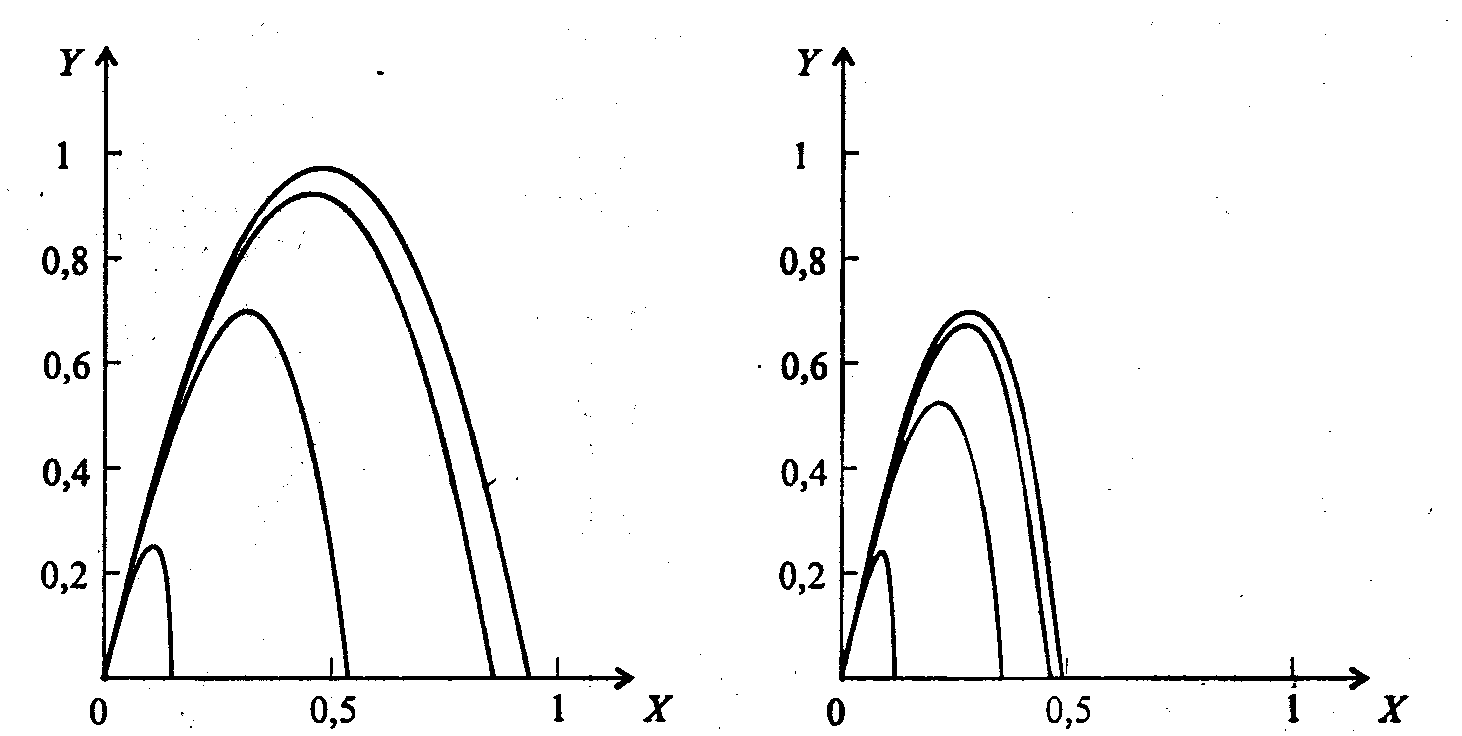

Рис. 7.11.Влияние параметраана движение тела, брошенного под углом к горизонту, приb =0,1 (слева) и приb= 1 (справа);α =π/4 (а= 0,01; 0,1; 1; 10; кривые на рисунках соответственно располагаются справа налево)

Рис. 7.12.Влияние параметраbна движение тела, брошенного под углом к горизонту, приa= 0,1 (слева) и приа= 1 (справа);α=π/4(b =0,01; 0,1; 1; 10; кривые на рисунках соответственно располагаются справа налево)