- •Билет №1

- •Билет №2

- •Билет №3

- •Билет №4

- •Билет №5

- •Билет №6

- •Билет №7

- •Билет №8

- •Билет №9

- •Билет №10

- •Масляные краски. Связующие

- •Билет №11

- •Билет №12

- •Билет 13

- •Билет №14

- •Билет №15

- •Грунты настенной живописи

- •1. Приемная-раскантовочная.

- •2. Фотолаборатория.

- •3. Мастерская технической реставрации.

- •4. Мастерская живописной реставрации.

- •5. Лакировочная.

- •6. Лаборатория.

- •7. Кладовая.

- •3.1.1. Составы для очистки поверхности каменной скульптуры

- •3.1.2. Составы для укрепления ослабленной структуры камня

- •Повреждения, приобретенные за время бытования керамических изделий

- •Повреждения, вызванные нарушением технологических норм реставрации

- •Предреставрационные исследования

- •Предварительная консервационная обработка

Билет №11

1.Основы из пергамента и бумаги

Пергамент использовался как основа для художественных произведений в самых различных техниках: акварели, гуаши, пастели, темпере.

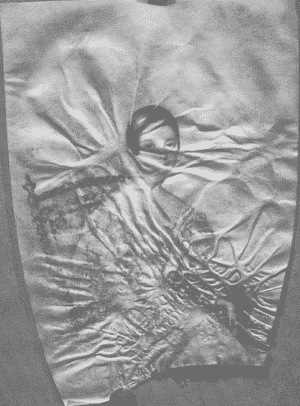

Одной из наиболее важных проблем в реставрации произведений, выполненных на пергаменте, является устранение деформаций основы, вызывающих разрушение красочного слоя и искажающих изображение (рис. 30, 31).

РИС.

30. Деформация пергамента. Неизвестный

художник. "Портрет М.Ф. Самариной".

Пергамент, акварель. Историко-архитектурный

и художественный музей "Новый

Иерусалим"

РИС.

30. Деформация пергамента. Неизвестный

художник. "Портрет М.Ф. Самариной".

Пергамент, акварель. Историко-архитектурный

и художественный музей "Новый

Иерусалим"

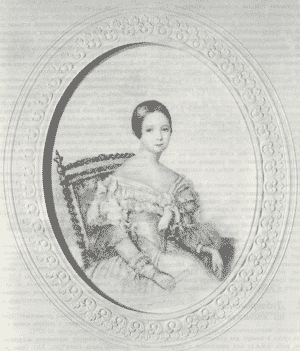

РИС.

31. Тот же портрет после реставрации

РИС.

31. Тот же портрет после реставрации

Пергамент хорошо поддается распрямлению при увлажнении, но после высыхания, обусловленного повышением температуры и понижением влажности окружающей среды, вновь происходит деформация. Поэтому необходимо зафиксировать распрямленный пергамент на такой основе, которая препятствовала бы возникновению новых деформаций.

Такая задача успешно решается путем дублирования пергамента на японскую бумагу пшеничным клеем (1-й способ) или на японскуюПервый способ пригоден для пергаментов (рукописей, грамот), которые можно хранить в папках между листами бумаги, что само по себе уже защищает от резких колебаний температурно-влажностного режима.

Для графических произведений (акварели, гуаши, пастели) на пергаменте, которые должны экспонироваться в музеях, дублирования только на японскую бумагу недостаточно. Нужно длительно стабилизировать распрямленное состояние пергамента холстом.

Поэтому метод дублирования акварелей, гуашей и пастелей, выполненных на пергаменте, складывается из двух этапов: дублирования на японскую бумагу и последующего дублирования на холст.

Предварительное дублирование на японскую бумагу оправдано тем, что она быстрее и лучше, чем холст, склеивается с пергаментом и, кроме того, благодаря ее применению исключается возможность «проявления» фактуры холста на лицевой стороне произведения.

Перед дублированием на японскую бумагу или одновременно с ним (в зависимости от качества пергамента) производят склейку и подклейку разрывов.

Если пергамент тонкий и сравнительно эластичный, можно подклеить разрывы во время дублирования. Если же пергамент толстый, грубый, то подклейку надо сделать заранее, поскольку при высыхании после дублирования такого пергамента края разрыва могут разойтись, образовав щель.

Рис.

29. Разрывы на пергаменте. Неизвестный

художник. 1780-е гг. "Портрет неизвестного

в военном мундире".

Государственный

Русский музей

Рис.

29. Разрывы на пергаменте. Неизвестный

художник. 1780-е гг. "Портрет неизвестного

в военном мундире".

Государственный

Русский музей

4.5.1. Склейка и подклейка разрывов

Если пергамент толстый и грубый, склейку и подклейку разрывов производят следующим образом.

Подготавливают полоски японской бумаги шириной 0,3-0,5 см (узкая полоска) и 1-1,5 см (широкая полоска), в зависимости от размера пастели. Края полосок тщательно стачивают на нет, чтобы после приклеивания границы полоски не отпечатались на лицевой стороне произведения.

Клей пшеничный (12%-ный) тщательно размягчают и смешивают в соотношении 1:1 с рыбьим клеем (10%-ным) на водяной бане при температуре

35-37°С.

На планшет кладут микалентную бумагу, а на нее укладывают лицевой стороной вниз произведение, выполненное на пергаменте. Края разрывов и повехность пергамента с оборотной стороны слегка увлажняют 5%-ным водным раствором глицерина (тампон сильно отжать!).

Очень аккуратно, чтобы клей не попал на лицевую сторону, смазывают края разрывов клеем и укладывают «внахлест» - так, чтобы они находили один на другой на 1-2 мм.

Подготовленные полоски японской бумаги смазывают клеем и накладывают на склеенный разрыв в 2 слоя (сначала узкую, а сверху широкую - так обеспечивается более прочное склеивание). Приглаживают слегка пальцами или косточкой.

Закрывают подклеенный разрыв кусочком сукна, на него ставят легкий пресс (пастель можно прикрыть легким сукном, чтобы равномерно удалялась влага) и оставляют на сутки. Мелкие проколы также подклеивают японской бумагой.

Восполняют утраты основы пергаментом. Методика та же, что и для бумаги (см. разд. 3.10), только применяют приведенную выше рецептуру клея - смесь пшеничного и рыбьего клеев в соотношении 1:1.

4.5.2. Дублирование на японскую бумагу

Произведение, выполненное на пергаменте, помещают на сутки в камеру для отдаленного увлажнения (см. разд. 3.9.4.1) или увлажняют с оборота тампоном.

Японскую бумагу увлажняют из пульверизатора и закрывают полиэтиленовой пленкой.

Дублируемый пергамент кладут лицевой стороной вниз на микалентную бумагу, смазывают подогретым 12%-ным пшеничным клеем, накладывают на него японскую бумагу, разравнивают слегка руками, прикатывают валиком и помещают в пресс.

4.5.3. Дублирование на японскую бумагу и холст

Этот метод дублирования пергамента основан на методе дублирования бумаги на бумагу и холст (см. разд. 3.9.5), но имеет ряд отличительных особенностей.

Для дублирования используют смесь 12%-ного пшеничного и 10%-ного рыбьего клеев в соотношении 1:1. В зависимости от размера произведения в работе обычно участвуют 2-3 реставратора.

Предварительно подготавливают все необходимое для работы: планшет, 2 подрамника (рабочий и основной), холст, бумагу японскую, бумагу микалентную, кальку, клей пшеничный, клей рыбий, флейц, кисти, марлю, 5%-ный водный раствор глицерина (приготовление см. в разд. 3.1.8). Дублирование проводят в два этапа. На первом этапе произведение дублируют на японскую бумагу, на втором - на холст.

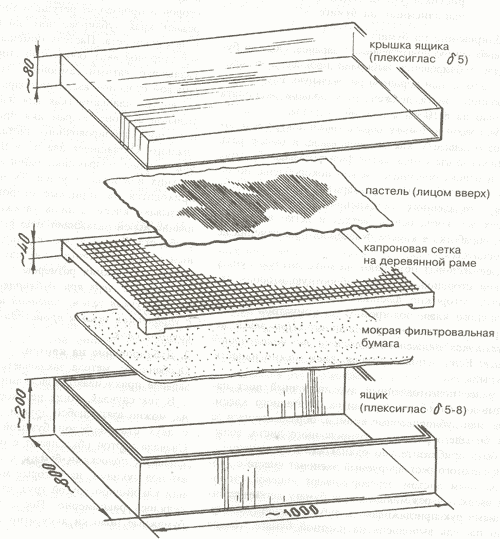

Для дублирования на японскую бумагу пастель (или иное произведение графики, выполненное на пергаменте) помещают на сутки в камеру отдаленного увлажнения (см. рис. 17).

Иногда, в зависимости от толщины пергамента и состояния красочного слоя, допускается увлажнение тампоном с оборота 5%-ным водным раствором глицерина (тампон сильно отжать!). Увлажняют непосредственно перед дублированием.

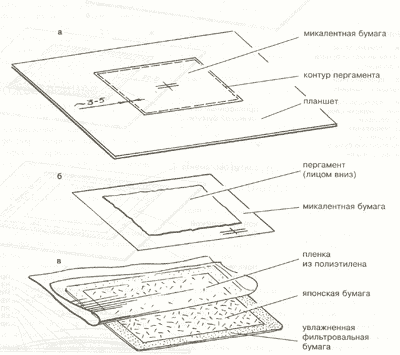

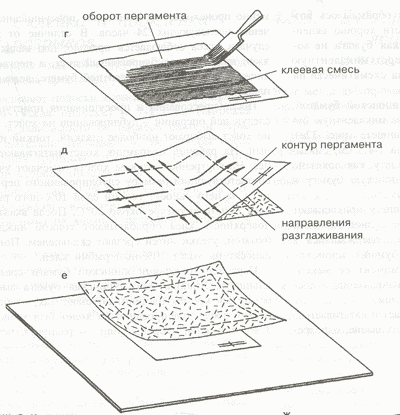

Лист микалентной бумаги, соответствующий размеру пергамента, кладут на планшет (рис. 32а).

РИС.

32 а, б, в

Дублирование

пастели, выполненной на пергаменте, на

японскую бумагу И ХОЛСТ:

а

- размещение подкладки из микалентной

бумаги на жестком планшете;

б

- подготовка пергамента к дублированию;

в

- подготовка дублировочной японской

бумаги

РИС.

32 а, б, в

Дублирование

пастели, выполненной на пергаменте, на

японскую бумагу И ХОЛСТ:

а

- размещение подкладки из микалентной

бумаги на жестком планшете;

б

- подготовка пергамента к дублированию;

в

- подготовка дублировочной японской

бумаги

На реставрационном столе, а лучше на другом планшете (так как на стекле клей быстро остывает) укладывают другой лист микалентной бумаги, размером больше пергамента, и на него лицевой стороной вниз кладут пергамент (рис. 32б).

За 10-15 минут до дублирования лист японской бумаги, размером больше пергамента на 5-10 см по всем краям, помещают на увлажненный, но не мокрый лист фильтровальной бумаги или увлажняют из пульверизатора и закрывают полиэтиленовой пленкой (рис. 32в).

Пшеничный клей тщательно размягчают, протирают через сито и смешивают с рыбьим клеем в соотношении 1:1 при температуре 35-37° С.

На оборотную сторону пергамента аккуратно наносят флейцем смесь клеев (рис. 32г).

РИС.

32 г, д, е

г

— нанесение клеевой смеси на оборот

пергамента;

д

— склеивание пергамента с японской

бумагой и разглаживание их через

прокладку из микалентной бумаги;

е

— перенесение сдублированного пергамента

на планшет

РИС.

32 г, д, е

г

— нанесение клеевой смеси на оборот

пергамента;

д

— склеивание пергамента с японской

бумагой и разглаживание их через

прокладку из микалентной бумаги;

е

— перенесение сдублированного пергамента

на планшет

Один реставратор обязательно придерживает пергамент за углы во избежание перемещения листа по планшету, другой разглаживает руками размягченный от клея пергамент, легкими движениями стараясь втереть клей во все складки и деформированные участки.

Затем лист японской бумаги накладывают на смазанную клеем сторону пергамента, так чтобы по всем его краям остались равные поля, и начинают приглаживать бумагу руками, чтобы не образовалось воздушных пузырей и обе поверхности хорошо склеились между собой (чтобы японская бумага не ворсилась, лучше приглаживать через микалентную бумагу). Эта операция изображена схематически на рис. 32д.

Далее пергамент, склеенный с японской бумагой, переносят лицевой стороной вниз на микалентную бумагу, помещенную на первом планшете (рис. 32е). Поля японской бумаги загибают на 1-1,5 см, смазывают клеем и приклеивают к планшету, как показано на рис. 32ж (можно приклеить японскую бумагу к планшету полосками из другой бумаги).

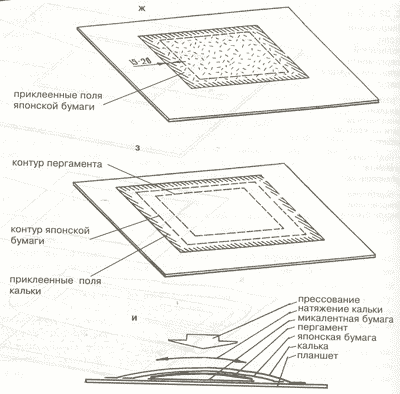

РИС.

32 ж, з, и

ж

— приклеивание полей японской бумаги

к планшету;

з

— приклеивание кальки к планшету;

и

— последовательность укладки слоев в

процессе дублирования пергамента на

японскую бумагу и прессования

РИС.

32 ж, з, и

ж

— приклеивание полей японской бумаги

к планшету;

з

— приклеивание кальки к планшету;

и

— последовательность укладки слоев в

процессе дублирования пергамента на

японскую бумагу и прессования

Поверх японской бумаги к планшету приклеивают лист кальки, размером превышающий лист японской бумаги (рис. 32з). За счет влаги, содержащейся в дублировочном листе (японской бумаги), происходит увлажнение кальки. В этот момент ее максимально растягивают в поперечном направлении и после приклеивания прикрывают сукном.

Через 15-20 минут калька высыхает и натягивается. Натяжением кальки достигается прессование, одновременно происходит и равномерное просушивание в течение последующих 24 часов. В отличие от других случаев, здесь соблюдается правило: под калькой должен находиться дублировочный лист, а пергамент -лицевой стороной к микалентной бумаге, лежащей на планшете (рис. 32и).

После прессования и просушивания приступают к следующей операции - дублированию на холст. Обычно холст выбирают наиболее гладкий, тонкий и плотный. На рабочий подрамник холст натягивают заранее. На внутренней стороне холста отмечают участок, соответствующий размеру сдублированного пергамента, и на него наносят тонкий слой 10%-ного рыбьего клея при температуре около 30° С. После высыхания поверхность клея обрабатывают тонкой наждачной бумагой, узелки нитей срезают скальпелем. Повторно наносят на холст 10%-ный рыбий клей.

Пергамент с полями японской бумаги срезают с планшета. Лишние поля (японская бумага вместе с остатками кромок пастели) обрезают так, чтобы пергамент после дублирования на холст был меньше на 3 мм с каждой стороны (или по радиусу), чем размер подрамника, на который впоследствии этот холст должен быть натянут.

Снова помещают пергамент лицевой стороной вниз на микалентную бумагу. Придерживая за углы, флейцем наносят слой 12%-ного пшеничного клея, предварительно размягченного, разбавленного и протертого через сито, и осторожно укладывают пергамент лицевой стороной вверх (вместе с микалентной бумагой) на дублировочный холст. Через микалентную бумагу с лицевой стороны пергамент тщательно приглаживают руками.

Лист кальки, размером больше пергамента, слегка увлажняют с наружной стороны (мокрой марлей), переносят на пергамент и, максимально растягивая, приклеивают краями к холсту, используя 12%-ный пшеничный клей. После натяжения накрывают сукном. Таким образом, под калькой и сукном происходит процесс просушки и одновременного прессования, который должен длиться трое суток.

Далее, пока еще сохранилась влага, которая придает эластичность всей системе (пергамент + бумага + холст) и способствует хорошему натяжению, дублированный пергамент натягивают на основной подрамник. Гвозди, а еще лучше шурупы, вдавливают (не вбивают!) в предварительно сделанные шилом отверстия. Лишние кромки холста срезают, остатки кромки с оборота приклеивают к подрамнику.

В настоящее время кромки закрепляют с помощью машинки-пистолета (сшиватель, типа степлера), с металлическими скобами.

2.Фрески

Реставрация росписей на известковой штукатурке, имея ряд общих приемов с реставрацией клеевой живописи на лессовой основе, в то же время отличается рядом особенностей, продиктованных спецификой материала этих памятников: кладки из особенного кирпича или камня, основы - известковой штукатурки и техники живописи фресковой с темперными дополнениями.

Стены зданий, сложенные из камня (каменных плит) большей частью имели выравнивающий слой штукатурки, поверх которого наносилось штукатурное основание под живопись (левкас или грунт) из более тонкого теста с меньшим количеством наполнителя, чем нижний слой. Стены, сложенные из обожженного кирпича (плинфы) чаще имели один слой штукатурки, в некоторых местах глубоко заходящий в швы кладки.

Техника древнерусской фрески в основном смешанная - наряду с чистой фреской, т. е. живописью по сырой штукатурке красками, разведенными на воде, значительные части выполнялись в темперно-клеевой технике, связующее которых могло быть различным (яйцо, животные и растительные клеи). Эти слои живописи (синие фона, верхние прописки, пробела), подвергались со временем большим разрушениям, чем фресковые.

Указанные особенности техники выполнения росписей - число штукатурных слоев, пористость штукатурного основания, объем и характер темперных дополнений - оказывают значительное влияние на приемы реставрации.

Первые реставрационные работы над большими комплексами древнерусских фресок, обнаруженных при археологических раскопках, по методике, разработанной в Государственном Эрмитаже, были проведены в 1962-1963 гг. в Смоленске (храм XII в. «на Протоке») и в Пскове (храм XIV в. «Николы с Гребли»). До этого отрываемые раскопками фрески лишь фиксировали, и, в лучшем случае, снова засыпали землей. Такое положение можно объяснить тем, что обычные водные клеи в условиях повышенной влажности использовать было невозможно, только с применением синтетических полимеров, растворявшихся в органических (неводных) растворителях, появилась возможность сохранения открываемых при раскопках настенных фресковых росписей.

В качестве основного закрепляющего материала для фресок также используют растворы ПБМА в различных растворителях. В данном случае, особенно важна способность раствора ПБМА закреплять в условиях повышенной влажности насыщенную водой известковую штукатурку. Повышенная влажность воздуха, завала, стен, штукатурки диктуют определенные приемы применения растворов.

Фрески, открываемые при археологических раскопках на стенах полуразрушенных зданий, обычно бывают сильно повреждены: ослаблена или полностью нарушена связь штукатурного основания с кладкой стен. Штукатурка пронизана сетью сквозных трещин, иногда раздроблена на мелкие куски и удерживается на стене лишь завалом земли. На уровне, близком к дневной поверхности, многочисленные корни растений, прорастая сквозь штукатурный слой, способствовали нарушению связи с кладкой, вызывая деформации и смещения. Процесс разрушения зданий приводил к механическим повреждениям росписей: падающие сверху части кладки - кирпичи, камни - разбивали штукатурку. Много вековое длительное пребывание под землей в условиях повышенной влажности, сильных температурных перепадов, вплоть до промерзания, способствовало снижению механической прочности штукатурного основания, расслаиванию, разрыхлению и отставанию красочного слоя, особенно его верхних слоев.