- •Правоведение

- •Авторский коллектив

- •Редакционная коллегия:

- •Учебно-методические рекомендации по изучению курса "правоведение"

- •Программа курса

- •Тема 17. Федеративное устройство России

- •Тема 18. Система органов государственной власти Российской Федерации

- •Тема 19. Президент Российской Федерации

- •Тема 20. Федеральное Собрание

- •Тема 21. Органы исполнительной власти Российской Федерации

- •Тема 22. Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные органы

- •Тема 23. Основы гражданского права

- •Тема 24. Основы трудового права

- •Тема 29. Основы экологического права

- •Тема 30. Основы земельного законодательства

- •Тема 31. Право в сфере образовательной деятельности и культуры

- •Тема 32. Основы международного права

- •Основные положения о праве тема 1. Общество, политическая власть, государство. Политическая система общества.

- •1.1. Общество

- •1.2. Определение власти

- •1.3. Происхождение государства

- •1.4. Понятие и сущность государства

- •1.5. Функции государства

- •1.6. Форма государства

- •Форма правления

- •Форма государственного устройства

- •Политический режим

- •1.7. Механизм государства

- •1.8. Политическая система общества

- •1.9. Общество и государство

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Список рекомендуемой литературы

- •Тема 2. Понятие и социальное назначение права

- •2.1. Понятие права

- •2.2. Сущность и социальное назначение права

- •2.3. Соотношение государства и права

- •2.4. Функции права

- •2.5. Принципы права

- •3.2. Взаимоотношение права и морали

- •3.3. Моральные нормы юриста-профессионала

- •4.2. Основные виды правосознания

- •1. В зависимости от характера отражения правовой действительности правосознание разделяется на:

- •4.3. Правовое воспитание

- •4.4. Правовая культура

- •4.2. Основные виды правосознания

- •1. В зависимости от характера отражения правовой действительности правосознание разделяется на:

- •4.3. Правовое воспитание

- •4.4. Правовая культура

- •5.2. Структура норм права

- •5.3. Виды норм права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 6. Источники права

- •6.1. Понятие источника права. Виды источников права

- •6.2. Понятие и виды законов. Конституция, конституционные и обыкновенные законы

- •6.3. Подзаконные нормативные акты

- •6.4. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 7. Система права

- •8.2. Содержание правоотношения

- •8.3. Юридические факты

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность

- •9.1. Понятие правонарушения

- •9.2. Состав правонарушения

- •9.3. Виды правонарушений

- •9.4. Понятие юридической ответственности

- •Принципы юридической ответственности

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 10. Законность и правопорядок

- •10.1. Понятие законности и ее принципы

- •10.2. Правопорядок

- •Монографии

- •Тема 11. Правотворчество

- •11.1. Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права.

- •11.2. Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации

- •11.3. Основные стадии правотворческого процесса

- •11.4. Законодательная техника

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 12. Систематизация законодательства

- •12.1. Понятие систематизации законодательства

- •12.2. Учет нормативных актов

- •12.3. Инкорпорация законодательства

- •12.4. Консолидация законодательства

- •12.5. Кодификация законодательства

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 13. Реализация норм права

- •13.1. Понятие реализации норм права и ее основные формы

- •13.2. Применение права - важнейшая форма реализации правовых норм

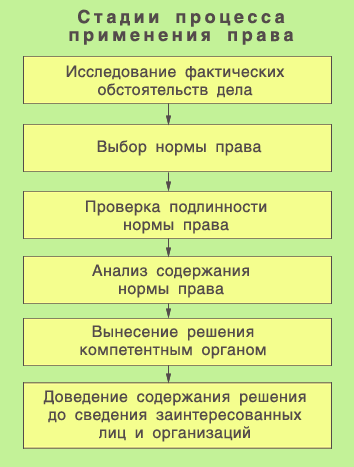

- •13.3. Стадии процесса применения права

- •13.4. Акты применения права

- •13.5. Пробелы в праве. Применение аналогии закона и аналогии права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 14. Толкование норм права

- •14.1. Понятие и значение толкования норм права

- •14.2. Уяснение смысла норм права (приемы толкования)

- •14.3. Результаты толкования (толкование норм права по объему)

- •14.4. Разъяснение норм права

- •15.2. Народовластие как важнейший принцип конституционного строя России

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 16. Основы правового статуса человека и гражданина в российской федерации

- •16.1. Понятие правового статуса человека и гражданина

- •16.2. Понятие гражданства Российской Федерации

- •Способы приобретения гражданства Российской Федерации

- •16.3. Способы утраты гражданства Российской Федерации

- •16.4. Институт конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации

- •Общая характеристика личных прав и свобод человека и гражданина

- •16.5. Гарантии конституционных прав и свобод

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 17. Федеративное устройство россии

- •17.1. Основные этапы развития российского федерализма

- •17.2. Общая характеристика и основные принципы федеративного устройства России, их особенности

- •17.3. Предметы ведения и полномочия рф и ее субъектов

- •17.4. Правовой статус субъектов рф

- •17.5. Особенности правового статуса автономий

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 18. Система органов государственной власти российской федерации

- •18.1. Понятие и принципы построения органов государственной власти

- •18.2. Структура органов исполнительной власти

- •18.3. Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия

- •18.4. Принципы деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации

- •18.5. Федеральные органы государственной власти с особым статусом

- •Прокуратура Российской Федерации

- •Счетная палата Российской Федерации

- •Центральный банк Российской Федерации

- •Центральная избирательная комиссия рф

- •Уполномоченный по правам человека

- •Российская академия наук

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 19. Президент российской федерации

- •19.1. Место и роль Президента в системе органов государственной власти Российской Федерации

- •19.2. Порядок избрания Президента рф

- •19.3. Порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности

- •19.4. Совет безопасности рф и другие конституционные органы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 20. Федеральное собрание российской федерации

- •20.1. Место Федерального Собрания в системе государственных органов рф

- •20.2. Совет Федерации

- •20.3. Государственная дума

- •20.4. Законодательный процесс в Федеральном собрании рф

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 22. Правоохранительные органы российской федерации

- •22.1. Понятие правоохранительной деятельности государства и роль высших органов Российской Федерации в ее осуществлении

- •22.2. Судебная система Российской Федерации

- •Виды судебных органов в Российской Федерации

- •Конституционный суд Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 21. Органы исполнительной власти российской федерации

- •21.1. Понятие и система органов исполнительной власти

- •Президент Российской Федерации

- •Правительство Российской Федерации

- •Государственная администрация

- •Органы исполнительной власти субъектов рф

- •21.2. Правовой статус Правительства Российской Федерации

- •21.3. Министерство образования Российской Федерации в системе органов управления образованием

- •21.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

- •Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 22. Правоохранительные органы российской федерации

- •22.1. Понятие правоохранительной деятельности государства и роль высших органов Российской Федерации в ее осуществлении

- •22.2. Судебная система Российской Федерации

- •Виды судебных органов в Российской Федерации

- •Конституционный суд Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 23. Основные положения гражданского права российской федерации

- •23.1. Предмет и принципы гражданского права

- •Предмет и метод гражданского права

- •Объективное и субъективное право

- •Диспозитивные и императивные нормы в гражданском праве

- •Принципы гражданского права

- •23.2. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

- •Основные черты и значение Гражданского кодекса

- •Строение Гражданского кодекса

- •Раздел I - Общие положения.

- •Раздел II - Право собственности и другие вещные права.

- •Раздел III - Общая часть обязательственного права.

- •Применение положений Гражданского кодекса

- •Применение гражданского законодательства по аналогии

- •Гк рф 1994 г. О применении обычаев делового оборота

- •23.3. Граждане (физические лица)

- •Правоспособность граждан

- •Дееспособность

- •Место жительства

- •Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим

- •Акты гражданского состояния

- •23.4. Общие положения о юридических лицах

- •Понятие юридического лица

- •Виды юридических лиц

- •Правоспособность юридического лица

- •Органы юридического лица

- •Реорганизация юридического лица

- •Ликвидация юридического лица

- •23.5. Объекты гражданских прав

- •Понятие объекта гражданских прав

- •Классификация объектов гражданских прав

- •3. Вещи делимые и неделимые.

- •23.6. Сделки

- •Понятие сделки

- •Виды сделок

- •Форма сделки

- •Недействительность сделок

- •23.7. Исковая давность

- •Понятие исковой давности и ее значение

- •Сроки исковой и пресекательной давности

- •Значение исковой давности

- •Течение сроков исковой давности

- •23.8. Общие положения о праве собственности

- •Понятие и содержание права собственности

- •Субъекты права собственности

- •Приобретение права собственности

- •Прекращение права собственности

- •23.9. Общая собственность

- •Понятие и содержание общей собственности

- •Долевая собственность

- •Совместная собственность

- •23.10. Общие положения обязательственного права

- •Понятие обязательства

- •Основания возникновения обязательств

- •Стороны обязательств

- •Множественность лиц в обязательствах

- •Перемена лиц в обязательствах

- •23.11. Исполнение обязательств

- •Общая характеристика исполнения обязательств

- •Надлежащее исполнение

- •Сторона, исполняющая обязательство

- •Предмет исполнения

- •Срок исполнения

- •Место исполнения

- •23.12. Обеспечение исполнения обязательств

- •Общая характеристика способов обеспечения обязательств

- •Неустойка

- •Удержание

- •Поручительство

- •Банковская гарантия

- •Задаток

- •23.13. Общие положения о договоре

- •Понятие договора

- •Свобода договора

- •Договор присоединения

- •Публичный договор

- •Предварительный договор

- •Договор в пользу третьего лица

- •Заключение договора

- •Изменение и расторжение договора

- •Толкование договора

- •Контрольные вопросы к пункту 23.1.

- •К пункту 23.2.

- •К пункту 23.3.

- •К пункту 23.4.

- •К пункту 23.5.

- •К пункту 23.6.

- •К пункту 23.7.

- •К пункту 23.8.

- •К пункту 23.9.

- •К пункту 23.10.

- •К пункту 23.11.

- •К пункту 23.12.

- •К пункту 23.13.

- •Темы рефератов

- •Тема 24. Основы трудового права

- •24.1. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и финкции трудового права

- •24.2. Трудовые правоотношения

- •24.3. Коллективные договоры и соглашения

- •24.4. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения

- •24.5. Правовое регулирование существенных условий труда

- •24.6. Трудовая дисциплина

- •24.7. Порядок разрешения трудовых споров

- •Статья 398. Основные понятия

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 25. Основы семейного права

- •25.1.Общие положения. Отношения, регулируемые семейным законодательством

- •25.2. Правовые вопросы заключения и прекращения брака

- •Условия и порядок заключения брака

- •Недействительность брака

- •Прекращение брака

- •25.3. Права и обязанности супругов

- •Личные неимущественные права и обязанности супругов

- •Имущественные права и обязанности супругов

- •25.4. Правоотношения родителей и детей

- •Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Установление отцовства (материнства)

- •Права и обязанности родителей

- •Лишение и ограничение родительских прав

- •Личные неимущественные права детей

- •Имущественные права детей

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 26. Основы административного права

- •26.1. Административное право как отрасль российского права

- •Понятие административного права

- •Предмет и метод административного права

- •26.2. Административно-правовые нормы и отношения

- •26.3. Субъекты административного права

- •Понятие субъекта административного права

- •Административно-правовой статус граждан

- •Органы исполнительной власти как субъекты административного права

- •Административно-правовой статус государственных служащих

- •Общественные объединения как субъекты административного права. Административно-правовой статус общественных объединений

- •Административно-правовой статус предприятий и учреждений

- •26.4. Управленческий процесс в сфере исполнительной власти: административно-правовые формы и методы

- •Понятие управленческого процесса и административно-правовой формы

- •Административно-правовые акты

- •Обращения как административно-правовая форма

- •Административные процедуры

- •Административно-правовые методы

- •26.5. Административно-деликтное право

- •Признаки и состав административного правонарушения

- •Понятие и основания административной ответственности

- •Виды административных наказаний

- •Задачи и участники административно-деликтного процесса

- •Стадии административно-деликтного процесса

- •26.6. Административная юстиция

- •Понятие административной юстиции

- •Понятие административного спора

- •Содержание и виды административных споров

- •Рассмотрение административных споров в судах общей юрисдикции

- •Производство по делам об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан

- •Производство по делам об оспаривании постановлений государственных органов и должностных лиц, о назначении административных наказаний

- •Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме

- •Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных актов

- •Административная юрисдикция арбитражных судов

- •Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных судах

- •Административно-финансовые споры

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 27. Муниципальное право

- •27.1. Понятие муниципального права России

- •Источники муниципального права

- •1. Нормативные правовые акты Российской Федерации:

- •2. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации:

- •3. Нормативные правовые акты муниципальных образований:

- •Предмет муниципального права

- •Методы муниципального права

- •27.2. Принципы и основы местного самоуправления

- •Принципы местного самоуправления

- •Основы местного самоуправления

- •27.3. Компетенция местного самоуправления

- •27.4. Формы осуществления местного самоуправления

- •Формы прямого волеизъявления граждан (формы непосредственной демократии)

- •Органы местного самоуправления (в формах представительной демократии)

- •27.5. Гарантии местного самоуправления

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 28. Уголовное право

- •28.1. Понятие уголовного права, его предмет и система

- •28.2. Уголовный закон

- •Действие уголовного закона во времени

- •Действие уголовного закона в пространстве

- •28.3. Преступление

- •Объективные признаки состава преступления

- •Субъективные признаки состава преступления

- •Ошибка и ее уголовно-правовое значение

- •Стадии совершения преступления

- •Соучастие в преступлении

- •28.4. Наказание

- •Понятие наказания

- •Цели наказания

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 29. Основы экологического права

- •29.1. Понятие и определение экологического права

- •29.2. Экологическое право как отрасль права

- •29.3. Принципы экологического права

- •29.4. Источники экологического права

- •29.5. История развития экологического права

- •29.6. Экологические права граждан

- •29.7. Право природопользования

- •29.8. Организация государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды

- •29.9. Экологическое нормирование

- •29.10. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза

- •29.11. Лицензирование природопользования и охраны окружающей среды

- •29.12. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды

- •29.13. Особо охраняемые природные территории

- •29.14. Экологический контроль

- •29.15. Ответственность за экологические правонарушения

- •29.16. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды

- •29.17. Понятие и источники международного экологического права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 30. Основы земельного права

- •30.1. Общая характеристика земельного законодательства Российской Федерации

- •30.2. Предмет и система земельного права

- •30.3. Принципы земельного права

- •30.4. Земельные правоотношения

- •30.5. Правовой режим земель

- •30.6. Право собственности на землю и иные права

- •30.7. Плата за землю

- •30.8. Управление земельными ресурсами

- •30.9. Кадастр земельных ресурсов

- •30.10. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 31. Право в сфере образовательной деятельности

- •31.1. Образование в системе философских концепций

- •31.2. Право на образование как конституционное право гражданина рф

- •31.3. Государственная политика Российской Федерации в области образования

- •31.4. Юридические основы функционирования системы высшего и послевузовского профессионального образования

- •Законодательство Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования и его задачи

- •Ступени и степени высшего профессионального образования. Сроки и формы его получения

- •Государственные образовательные стандарты

- •31.5. Министерство образования рф в системе органов государственного управления образованием

- •Система органов управления образованием в рф

- •Полномочия Правительства рф в области образования

- •Министерство образования рф

- •Федеральные ведомственные органы управления образованием

- •31.6. Финансирование образования в Российской Федерации

- •Опыт некоторых европейских государств в области проблемы финансирования высшего образования

- •31.7. Права и обязанности обучающихся

- •31.8. Международная академическая мобильность

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 32. Основы международного права

- •32.1. Конституция рф о международном праве

- •32.2. Понятие, сущность и основные особенности международного права

- •32.3. Международное публичное и международное частное право

- •32.4. Соотношение международного и внутригосударственного права

- •32.5. Источники международного права

- •32.6. Понятие, структура и реализация норм международного права

- •32.7. Субъекты международного права

- •32.8. Принципы международного права

- •32.9. Кодификация и прогрессивное развитие международного права

- •32.10. Государственная территория в международном праве

- •32.11. Понятие и режим государственной границы

- •32.12. Основные отрасли международного права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

13.3. Стадии процесса применения права

1. Исследование фактических обстоятельств дела (вещественные доказательства, документы, показания свидетелей и др.). Оно начинается с определения круга фактов, необходимых для решения дела. После этого приступают к сбору и процессуальному закреплению фактов, исследованию, установлению, достоверности таких фактов. Они оцениваются с точки зрения истинности или ложности, их наличия или отсутствия. Очевидно, что все указанные этапы взаимосвязаны. Сбор, анализ и оценка фактов, необходимых для решения дела, обычно проводятся не любыми доступными способами, а с помощью определенных юридических средств, в установленных законом формах и порядке. Зачастую в законе указывается, какие источники сведений и в каком процессуальном порядке могут быть использованы в качестве доказательств по делу (например в уголовно-процессуальном и гражданско-процессуальном законодательстве). В результате исследования фактических обстоятельств по делу должна быть установлена объективная истина. Это руководящее начало, принцип деятельности органов, применяющих правовые нормы, цель исследования обстоятельств дела. Требование достижения истины по делу означает, что его решение должно основываться на достоверных, проверенных и доказанных фактах, что необходимо полно, всесторонне и исчерпывающе изучить все обстоятельства дела. Это необходимое условие строгого соблюдения законности, успешной борьбы с правонарушениями. Истину по делу составляет не только установление достоверности всех фактических обстоятельств дела, но и соответствие выводов о них правоприменительного органа нормам права, т.е. правильная юридическая оценка установленных фактов. Одни достоверные факты без раскрытия их юридического значения не составляют полной истины по делу. Соответствие свойств фактов и признаков, зафиксированных в правовой норме, носит достоверный характер и входит в понятие объективной истины по делу. Если правоприменительный орган установит достоверность фактических обстоятельств, но сделает неверные выводы об их юридическом значении, то об истинности такого решения говорить нельзя. 2. Выбор нормы права. На этой стадии осуществляется так называемая правовая квалификация, т.е. решается вопрос о том, какая норма (нормы) должна быть положена в основу рассматриваемого дела. Тесная связь и взаимообусловленность правовых норм предопределяют необходимость выбора в ряде случаев не одной, а нескольких норм, которые дополняют, развивают и корректируют друг друга и лишь в комплексе создают правовую основу для решения конкретного дела. При выборе нормы важно также учитывать общие предписания и нормативные принципы соответствующего правового института, отрасли права (например, Общую часть УК, ГК и т.д.). Если законодатель в пределах общего правила установил особое регулирование для специального круга отношений (например в рамках общего порядка купли-продажи особые правила купли-продажи домостроений), то более конкретная норма, обладающая такой же юридической силой, имеет приоритет при решении соответствующих дел. В некоторых случаях в процессе выбора норм обнаруживается, что один и тот же вопрос регулируют две (или более) формально действующие нормы несовпадающего или даже противоречивого содержания (коллизия норм). Обычно коллизии бывают лишь кажущимися и после внимательного изучения норм устраняются, так как не совпадающие по содержанию нормы относятся к разным лицам, объектам, фактам или же не противоречат, а дополняют и развивают друг друга. Но возможны и действительные коллизии, связанные с отсутствием надлежащего учета предыдущего законодательства при принятии новых нормативных актов.

Способы разрешения коллизий норм сводятся к следующему:

если коллизирующие нормы исходят от разных правотворческих органов, то применяется норма, исходящая от вышестоящего органа;

если такие нормы приняты одним органом, то применяется норма, изданная позднее;

если обнаруживается противоречие между нормой международного договора, в котором участвует Российская Федерация, и нормой внутригосударственного законодательства, то действует норма международного права.

3. Проверка подлинности текста нормы права. Анализ нормы с точки зрения ее законности, действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. Все указанные действия являются необходимыми предварительными условиями, предпосылками для следующей основной стадии - анализа содержания нормы права, ее толкования. У правоприменительного органа во избежание ошибок и недоразумений при решении конкретного дела должен быть точный текст нормативного акта. Поэтому важно установить подлинность текста нормы, которым пользуется правоприменительный орган. Следует пользоваться текстом, который помещен в официальных источниках опубликования нормативных актов в последней редакции со всеми изменениями и дополнениями на день принятия акта применения права. Работники правоприменительных органов часто пользуются различного рода сборниками законодательства, справочниками, составленными издательствами, фирмами, информационными изданиями ведомств и другими неофициальными материалами. Обычно пользование такими текстами не вызывает каких-либо недоразумений. Однако на неофициальные издания не распространяется презумпция (предположение) их полного соответствия оригиналу акта, и, следовательно, в каждом конкретном случае их использования необходимо сличать эти издания с официальными источниками. Это особенно важно при использовании машинописных или ротапринтных копий нормативных актов, так как вероятность ошибок, опечаток, пропусков в данном случае значительно выше. Во избежание нарушений законности недопустимо основываться при применении права на изданиях, лишь перелагающих содержание нормативных актов. Если возникло сомнение в законности издания того или иного акта, необходимо проверить, соответствует ли он предписаниям актов вышестоящих органов, не вышел ли правотворческий орган за пределы своей компетенции, соблюдены ли установленные законом порядок и форма для издания данного акта. Такой проверке подвергаются нормативные акты министерств, госкомитетов и ведомств, органов самоуправления, администрации предприятий, учреждений и организаций. Что касается актов высших органов законодательной и исполнительной ветвей власти, то проверка их законности в обязанности правоприменительного органа не входит. Все такие акты непререкаемы с точки зрения их законности, пока они в официальном порядке не будут отменены или приостановлены компетентным органом.

Проверка выбранной нормы с учетом ее действия во времени, в пространстве и по кругу лиц означает, что каждую избранную норму нужно исследовать с точки зрения того:

действует ли она в тот момент, когда на ее основе нужно решить конкретное дело;

действует ли она на той территории, где дело должно быть разрешено;

распространяется ли ее действие на индивидов и иных субъектов права, которые должны быть участниками возникающего правоотношения (см. тему 5).

4. Анализ содержания нормы права (толкование). На этой стадии завершается процесс изучения конкретной нормы. В ходе толкования устанавливается действительный смысл нормы, содержание государственной воли, выраженной в нем (см. тему 14). 5. Вынесение решения компетентным органом. Это главная, решающая и наиболее ответственная стадия применения права. Именно в принятии на основе нормы права имеющего официальное значение индивидуального акта властного характера (решение суда, приказ руководителя предприятия и т.д.) проявляется применение права в собственном смысле слова, в то время как все предшествующие стадии подготавливают условия для окончательного решения. Вынесение решения представляет собой акт, связывающий нормы права с конкретным случаем, властно распространяющий на него действие нормы, устанавливающий права и обязанности конкретных субъектов права. Вынесение решения, определяя судьбу дела, не может ограничиваться чисто формальным подведением жизненных обстоятельств под общие требования норм. В результате осуществления всех предварительных стадий у лица, применяющего право, должно возникнуть внутреннее убеждение в том, что обстоятельства исследованы правильно и с достаточной полнотой, что они достоверны и им дана верная юридическая оценка, что по делу правильно избрана норма и она полно и всесторонне изучена. Только после формирования такого убеждения можно приступить к вынесению решения. 6. Доведение содержания решения до сведения заинтересованных лиц и организаций осуществляется или сразу после вынесения решения (например оглашение приговора либо решения суда), или позже. В каких бы формах доведение решения до сведения не проводилось, оно обязательно должно иметь место. Государственные органы, организации и граждане должны знать обо всех правовых решениях, прямо их касающихся.

7. Основные требования к применению права. Законность. Это требование означает, что при решении конкретного случая правоприменительный орган должен основываться на определенной норме права (их совокупности), прямо относящейся к рассматриваемому делу, строго и неукоснительно следовать ее точному смыслу, действовать в рамках своей компетенции, не присваивая себе полномочий, которые не зафиксированы в законе. Немаловажное значение имеет также неукоснительное соблюдение предусмотренного законом порядка рассмотрения дела и вынесения решения установленной формы акта применения права. Если по делу уже вынесено законное решение компетентного органа, новое вторичное решение недопустимо, пока предыдущее не отменено или не изменено в соответствующем порядке. Законность требует, чтобы правовые нормы применялись всегда, когда налицо обстоятельства, предусмотренные нормой. Нерегулярное, от случая к случаю, применение права, приостановка под любым предлогом (устарелость, несоответствие местным условиям и т.д.) действия нормы лицом или органом, не уполномоченным на то законом, противоречат законности. До тех пор, пока норма не отменена, не изменена и не приостановлена в установленном законом порядке либо не заменена позже изданным актом по тому же вопросу, она действует и является обязательной для правоприменительного органа.

Обоснованность. Это требование означает, что:

должны быть выявлены все относящиеся к делу факты;

такие факты должны быть тщательно и объективно изучены и признаны достоверными;

все недоказанные и сомнительные факты должны быть отвергнуты.

Обоснованность требует, чтобы обстоятельства дела были подтверждены проверенными, достоверными доказательствами. Целесообразность. Проблема целесообразности в праве имеет два аспекта. С одной стороны, нормативный акт, с точки зрения законодателя, сам по себе целесообразен, содержит оптимальные требования по регулированию общественных отношений. Поэтому следование ему есть наиболее целесообразное решение вопроса, достижение той цели, которую ставил перед собой законодатель при его издании. Недопустимо прикрывать нарушение законности ссылками на целесообразность. С другой стороны, целесообразность в праве - это соответствие деятельности органов и лиц в рамках закона конкретным условиям места и времени, выбор оптимального пути осуществления нормы в конкретной жизненной ситуации. В норме права в силу ее общего характера невозможно предусмотреть все разнообразие конкретных случаев, но она дает возможность исполнителю учитывать их. Как правило, норма предусматривает определенные пределы для усмотрения при решении того или иного дела (определенные границы в рамках одного решения, возможность выбора между различными решениями, возможность как применить норму, так и воздержаться от применения). В пределах содержания нормы следует выбрать решение, наиболее полно и правильно отражающее смысл закона и цели правового регулирования. При этом, чем больше норма дает возможностей для проявления инициативы и самодеятельности, тем большее значение приобретает это требование. Орган или должностное лицо, применяющее право, единообразно и неуклонно исполняя юридические предписания, должны в то же время действовать инициативно, максимально учитывая особенности места и времени исполнения, разумно распределяя силы и средства, расставляя кадры и т.д. Решение конкретных дел без учета их политической и моральной характеристики, индивидуальных особенностей, без учета социальной значимости применяемой нормы порождает юридический формализм и глубоко чуждо природе демократии, духу права, принципам деятельности государственного аппарата. Справедливость. Это требование к актам применения права, отражающее идею о социальной справедливости демократического общества, означает осознание правильности решения дела с точки зрения интересов народа и государства; убежденность лица, применяющего право, а также окружающих в том, что принятое решение согласуется с принципами морали, общечеловеческими ценностями, отвечает потребностям и интересам отдельных граждан, их коллективов, предприятий, учреждений. Справедливость акта применения права предполагает соответствие принятого решения общественному мнению, согласованность его содержания с моральными убеждениями людей и общества в целом. От того, насколько морально оправдано решение компетентного органа, во многом зависит его воспитательное воздействие. Работа государственного аппарата не может замыкаться в рамках юридической значимости фактов, формальной стороны дела. Нравственная сторона, моральная оценка случая, подлежащего разрешению, должны обязательно учитываться при применении права. Требование справедливости предполагает также беспристрастность лица или органа, применяющего право, объективный подход к исследованию обстоятельств дела, к участвующим в нем лицам, к окончательному решению.