- •Правоведение

- •Авторский коллектив

- •Редакционная коллегия:

- •Учебно-методические рекомендации по изучению курса "правоведение"

- •Программа курса

- •Тема 17. Федеративное устройство России

- •Тема 18. Система органов государственной власти Российской Федерации

- •Тема 19. Президент Российской Федерации

- •Тема 20. Федеральное Собрание

- •Тема 21. Органы исполнительной власти Российской Федерации

- •Тема 22. Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные органы

- •Тема 23. Основы гражданского права

- •Тема 24. Основы трудового права

- •Тема 29. Основы экологического права

- •Тема 30. Основы земельного законодательства

- •Тема 31. Право в сфере образовательной деятельности и культуры

- •Тема 32. Основы международного права

- •Основные положения о праве тема 1. Общество, политическая власть, государство. Политическая система общества.

- •1.1. Общество

- •1.2. Определение власти

- •1.3. Происхождение государства

- •1.4. Понятие и сущность государства

- •1.5. Функции государства

- •1.6. Форма государства

- •Форма правления

- •Форма государственного устройства

- •Политический режим

- •1.7. Механизм государства

- •1.8. Политическая система общества

- •1.9. Общество и государство

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Список рекомендуемой литературы

- •Тема 2. Понятие и социальное назначение права

- •2.1. Понятие права

- •2.2. Сущность и социальное назначение права

- •2.3. Соотношение государства и права

- •2.4. Функции права

- •2.5. Принципы права

- •3.2. Взаимоотношение права и морали

- •3.3. Моральные нормы юриста-профессионала

- •4.2. Основные виды правосознания

- •1. В зависимости от характера отражения правовой действительности правосознание разделяется на:

- •4.3. Правовое воспитание

- •4.4. Правовая культура

- •4.2. Основные виды правосознания

- •1. В зависимости от характера отражения правовой действительности правосознание разделяется на:

- •4.3. Правовое воспитание

- •4.4. Правовая культура

- •5.2. Структура норм права

- •5.3. Виды норм права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 6. Источники права

- •6.1. Понятие источника права. Виды источников права

- •6.2. Понятие и виды законов. Конституция, конституционные и обыкновенные законы

- •6.3. Подзаконные нормативные акты

- •6.4. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 7. Система права

- •8.2. Содержание правоотношения

- •8.3. Юридические факты

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность

- •9.1. Понятие правонарушения

- •9.2. Состав правонарушения

- •9.3. Виды правонарушений

- •9.4. Понятие юридической ответственности

- •Принципы юридической ответственности

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 10. Законность и правопорядок

- •10.1. Понятие законности и ее принципы

- •10.2. Правопорядок

- •Монографии

- •Тема 11. Правотворчество

- •11.1. Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права.

- •11.2. Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации

- •11.3. Основные стадии правотворческого процесса

- •11.4. Законодательная техника

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 12. Систематизация законодательства

- •12.1. Понятие систематизации законодательства

- •12.2. Учет нормативных актов

- •12.3. Инкорпорация законодательства

- •12.4. Консолидация законодательства

- •12.5. Кодификация законодательства

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 13. Реализация норм права

- •13.1. Понятие реализации норм права и ее основные формы

- •13.2. Применение права - важнейшая форма реализации правовых норм

- •13.3. Стадии процесса применения права

- •13.4. Акты применения права

- •13.5. Пробелы в праве. Применение аналогии закона и аналогии права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 14. Толкование норм права

- •14.1. Понятие и значение толкования норм права

- •14.2. Уяснение смысла норм права (приемы толкования)

- •14.3. Результаты толкования (толкование норм права по объему)

- •14.4. Разъяснение норм права

- •15.2. Народовластие как важнейший принцип конституционного строя России

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 16. Основы правового статуса человека и гражданина в российской федерации

- •16.1. Понятие правового статуса человека и гражданина

- •16.2. Понятие гражданства Российской Федерации

- •Способы приобретения гражданства Российской Федерации

- •16.3. Способы утраты гражданства Российской Федерации

- •16.4. Институт конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации

- •Общая характеристика личных прав и свобод человека и гражданина

- •16.5. Гарантии конституционных прав и свобод

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 17. Федеративное устройство россии

- •17.1. Основные этапы развития российского федерализма

- •17.2. Общая характеристика и основные принципы федеративного устройства России, их особенности

- •17.3. Предметы ведения и полномочия рф и ее субъектов

- •17.4. Правовой статус субъектов рф

- •17.5. Особенности правового статуса автономий

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 18. Система органов государственной власти российской федерации

- •18.1. Понятие и принципы построения органов государственной власти

- •18.2. Структура органов исполнительной власти

- •18.3. Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия

- •18.4. Принципы деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации

- •18.5. Федеральные органы государственной власти с особым статусом

- •Прокуратура Российской Федерации

- •Счетная палата Российской Федерации

- •Центральный банк Российской Федерации

- •Центральная избирательная комиссия рф

- •Уполномоченный по правам человека

- •Российская академия наук

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 19. Президент российской федерации

- •19.1. Место и роль Президента в системе органов государственной власти Российской Федерации

- •19.2. Порядок избрания Президента рф

- •19.3. Порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности

- •19.4. Совет безопасности рф и другие конституционные органы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 20. Федеральное собрание российской федерации

- •20.1. Место Федерального Собрания в системе государственных органов рф

- •20.2. Совет Федерации

- •20.3. Государственная дума

- •20.4. Законодательный процесс в Федеральном собрании рф

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 22. Правоохранительные органы российской федерации

- •22.1. Понятие правоохранительной деятельности государства и роль высших органов Российской Федерации в ее осуществлении

- •22.2. Судебная система Российской Федерации

- •Виды судебных органов в Российской Федерации

- •Конституционный суд Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 21. Органы исполнительной власти российской федерации

- •21.1. Понятие и система органов исполнительной власти

- •Президент Российской Федерации

- •Правительство Российской Федерации

- •Государственная администрация

- •Органы исполнительной власти субъектов рф

- •21.2. Правовой статус Правительства Российской Федерации

- •21.3. Министерство образования Российской Федерации в системе органов управления образованием

- •21.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

- •Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 22. Правоохранительные органы российской федерации

- •22.1. Понятие правоохранительной деятельности государства и роль высших органов Российской Федерации в ее осуществлении

- •22.2. Судебная система Российской Федерации

- •Виды судебных органов в Российской Федерации

- •Конституционный суд Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 23. Основные положения гражданского права российской федерации

- •23.1. Предмет и принципы гражданского права

- •Предмет и метод гражданского права

- •Объективное и субъективное право

- •Диспозитивные и императивные нормы в гражданском праве

- •Принципы гражданского права

- •23.2. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

- •Основные черты и значение Гражданского кодекса

- •Строение Гражданского кодекса

- •Раздел I - Общие положения.

- •Раздел II - Право собственности и другие вещные права.

- •Раздел III - Общая часть обязательственного права.

- •Применение положений Гражданского кодекса

- •Применение гражданского законодательства по аналогии

- •Гк рф 1994 г. О применении обычаев делового оборота

- •23.3. Граждане (физические лица)

- •Правоспособность граждан

- •Дееспособность

- •Место жительства

- •Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим

- •Акты гражданского состояния

- •23.4. Общие положения о юридических лицах

- •Понятие юридического лица

- •Виды юридических лиц

- •Правоспособность юридического лица

- •Органы юридического лица

- •Реорганизация юридического лица

- •Ликвидация юридического лица

- •23.5. Объекты гражданских прав

- •Понятие объекта гражданских прав

- •Классификация объектов гражданских прав

- •3. Вещи делимые и неделимые.

- •23.6. Сделки

- •Понятие сделки

- •Виды сделок

- •Форма сделки

- •Недействительность сделок

- •23.7. Исковая давность

- •Понятие исковой давности и ее значение

- •Сроки исковой и пресекательной давности

- •Значение исковой давности

- •Течение сроков исковой давности

- •23.8. Общие положения о праве собственности

- •Понятие и содержание права собственности

- •Субъекты права собственности

- •Приобретение права собственности

- •Прекращение права собственности

- •23.9. Общая собственность

- •Понятие и содержание общей собственности

- •Долевая собственность

- •Совместная собственность

- •23.10. Общие положения обязательственного права

- •Понятие обязательства

- •Основания возникновения обязательств

- •Стороны обязательств

- •Множественность лиц в обязательствах

- •Перемена лиц в обязательствах

- •23.11. Исполнение обязательств

- •Общая характеристика исполнения обязательств

- •Надлежащее исполнение

- •Сторона, исполняющая обязательство

- •Предмет исполнения

- •Срок исполнения

- •Место исполнения

- •23.12. Обеспечение исполнения обязательств

- •Общая характеристика способов обеспечения обязательств

- •Неустойка

- •Удержание

- •Поручительство

- •Банковская гарантия

- •Задаток

- •23.13. Общие положения о договоре

- •Понятие договора

- •Свобода договора

- •Договор присоединения

- •Публичный договор

- •Предварительный договор

- •Договор в пользу третьего лица

- •Заключение договора

- •Изменение и расторжение договора

- •Толкование договора

- •Контрольные вопросы к пункту 23.1.

- •К пункту 23.2.

- •К пункту 23.3.

- •К пункту 23.4.

- •К пункту 23.5.

- •К пункту 23.6.

- •К пункту 23.7.

- •К пункту 23.8.

- •К пункту 23.9.

- •К пункту 23.10.

- •К пункту 23.11.

- •К пункту 23.12.

- •К пункту 23.13.

- •Темы рефератов

- •Тема 24. Основы трудового права

- •24.1. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и финкции трудового права

- •24.2. Трудовые правоотношения

- •24.3. Коллективные договоры и соглашения

- •24.4. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения

- •24.5. Правовое регулирование существенных условий труда

- •24.6. Трудовая дисциплина

- •24.7. Порядок разрешения трудовых споров

- •Статья 398. Основные понятия

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 25. Основы семейного права

- •25.1.Общие положения. Отношения, регулируемые семейным законодательством

- •25.2. Правовые вопросы заключения и прекращения брака

- •Условия и порядок заключения брака

- •Недействительность брака

- •Прекращение брака

- •25.3. Права и обязанности супругов

- •Личные неимущественные права и обязанности супругов

- •Имущественные права и обязанности супругов

- •25.4. Правоотношения родителей и детей

- •Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Установление отцовства (материнства)

- •Права и обязанности родителей

- •Лишение и ограничение родительских прав

- •Личные неимущественные права детей

- •Имущественные права детей

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 26. Основы административного права

- •26.1. Административное право как отрасль российского права

- •Понятие административного права

- •Предмет и метод административного права

- •26.2. Административно-правовые нормы и отношения

- •26.3. Субъекты административного права

- •Понятие субъекта административного права

- •Административно-правовой статус граждан

- •Органы исполнительной власти как субъекты административного права

- •Административно-правовой статус государственных служащих

- •Общественные объединения как субъекты административного права. Административно-правовой статус общественных объединений

- •Административно-правовой статус предприятий и учреждений

- •26.4. Управленческий процесс в сфере исполнительной власти: административно-правовые формы и методы

- •Понятие управленческого процесса и административно-правовой формы

- •Административно-правовые акты

- •Обращения как административно-правовая форма

- •Административные процедуры

- •Административно-правовые методы

- •26.5. Административно-деликтное право

- •Признаки и состав административного правонарушения

- •Понятие и основания административной ответственности

- •Виды административных наказаний

- •Задачи и участники административно-деликтного процесса

- •Стадии административно-деликтного процесса

- •26.6. Административная юстиция

- •Понятие административной юстиции

- •Понятие административного спора

- •Содержание и виды административных споров

- •Рассмотрение административных споров в судах общей юрисдикции

- •Производство по делам об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан

- •Производство по делам об оспаривании постановлений государственных органов и должностных лиц, о назначении административных наказаний

- •Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме

- •Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных актов

- •Административная юрисдикция арбитражных судов

- •Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных судах

- •Административно-финансовые споры

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 27. Муниципальное право

- •27.1. Понятие муниципального права России

- •Источники муниципального права

- •1. Нормативные правовые акты Российской Федерации:

- •2. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации:

- •3. Нормативные правовые акты муниципальных образований:

- •Предмет муниципального права

- •Методы муниципального права

- •27.2. Принципы и основы местного самоуправления

- •Принципы местного самоуправления

- •Основы местного самоуправления

- •27.3. Компетенция местного самоуправления

- •27.4. Формы осуществления местного самоуправления

- •Формы прямого волеизъявления граждан (формы непосредственной демократии)

- •Органы местного самоуправления (в формах представительной демократии)

- •27.5. Гарантии местного самоуправления

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 28. Уголовное право

- •28.1. Понятие уголовного права, его предмет и система

- •28.2. Уголовный закон

- •Действие уголовного закона во времени

- •Действие уголовного закона в пространстве

- •28.3. Преступление

- •Объективные признаки состава преступления

- •Субъективные признаки состава преступления

- •Ошибка и ее уголовно-правовое значение

- •Стадии совершения преступления

- •Соучастие в преступлении

- •28.4. Наказание

- •Понятие наказания

- •Цели наказания

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 29. Основы экологического права

- •29.1. Понятие и определение экологического права

- •29.2. Экологическое право как отрасль права

- •29.3. Принципы экологического права

- •29.4. Источники экологического права

- •29.5. История развития экологического права

- •29.6. Экологические права граждан

- •29.7. Право природопользования

- •29.8. Организация государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды

- •29.9. Экологическое нормирование

- •29.10. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза

- •29.11. Лицензирование природопользования и охраны окружающей среды

- •29.12. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды

- •29.13. Особо охраняемые природные территории

- •29.14. Экологический контроль

- •29.15. Ответственность за экологические правонарушения

- •29.16. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды

- •29.17. Понятие и источники международного экологического права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 30. Основы земельного права

- •30.1. Общая характеристика земельного законодательства Российской Федерации

- •30.2. Предмет и система земельного права

- •30.3. Принципы земельного права

- •30.4. Земельные правоотношения

- •30.5. Правовой режим земель

- •30.6. Право собственности на землю и иные права

- •30.7. Плата за землю

- •30.8. Управление земельными ресурсами

- •30.9. Кадастр земельных ресурсов

- •30.10. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 31. Право в сфере образовательной деятельности

- •31.1. Образование в системе философских концепций

- •31.2. Право на образование как конституционное право гражданина рф

- •31.3. Государственная политика Российской Федерации в области образования

- •31.4. Юридические основы функционирования системы высшего и послевузовского профессионального образования

- •Законодательство Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования и его задачи

- •Ступени и степени высшего профессионального образования. Сроки и формы его получения

- •Государственные образовательные стандарты

- •31.5. Министерство образования рф в системе органов государственного управления образованием

- •Система органов управления образованием в рф

- •Полномочия Правительства рф в области образования

- •Министерство образования рф

- •Федеральные ведомственные органы управления образованием

- •31.6. Финансирование образования в Российской Федерации

- •Опыт некоторых европейских государств в области проблемы финансирования высшего образования

- •31.7. Права и обязанности обучающихся

- •31.8. Международная академическая мобильность

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 32. Основы международного права

- •32.1. Конституция рф о международном праве

- •32.2. Понятие, сущность и основные особенности международного права

- •32.3. Международное публичное и международное частное право

- •32.4. Соотношение международного и внутригосударственного права

- •32.5. Источники международного права

- •32.6. Понятие, структура и реализация норм международного права

- •32.7. Субъекты международного права

- •32.8. Принципы международного права

- •32.9. Кодификация и прогрессивное развитие международного права

- •32.10. Государственная территория в международном праве

- •32.11. Понятие и режим государственной границы

- •32.12. Основные отрасли международного права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

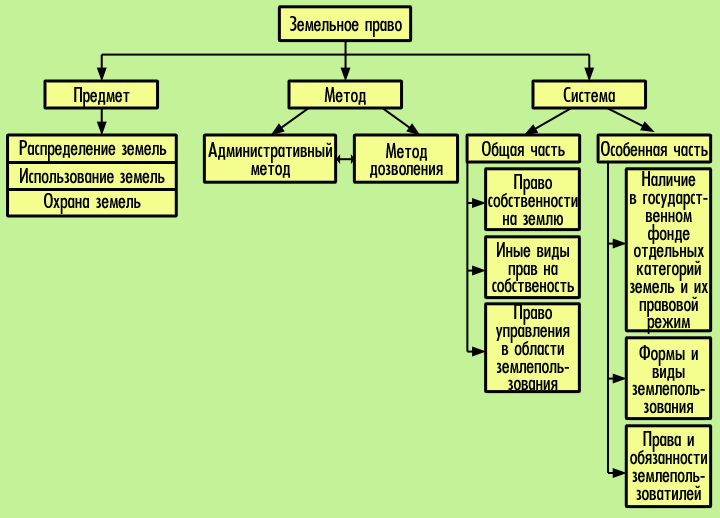

30.2. Предмет и система земельного права

Предмет и методы земельного права. Земельное право - это совокупность правовых принципов и норм, регулирующих общественные отношения, связанные с определением правового статуса и режима использования земельных участков. Предметом земельного права являются общественные отношения, возникающие в связи с распределением, использованием и охраной земель. В условиях земельной реформы и совершенствования управления экономикой развивается самостоятельность пользователей земли, наблюдается расширение прав собственников земли и землепользователей, в том числе арендаторов. Государственное управление земельным фондом сочетается с широкой самостоятельностью пользователей земли. Методы земельного права. Предоставление земли для хозяйственных нужд производится на основании решения (постановления) компетентного государственного органа. Те же органы выносят решение об изъятии (выкупе) земли или каких-либо изменениях в праве землепользования. Возникновение, изменение или прекращение земельных правоотношений происходит на основании административно-правового акта - решения (постановления) государственного органа. В этом случае, данный государственный орган выступает в качестве хозяйствующего субъекта, иными словами "управляющего государственным земельным имуществом", а не как "власть". Для административно-правового метода регулирования общественных отношений характерно проявление "власти и подчинения". Этот метод используется и в земельном праве. Участники таких отношений не равноправны, ибо один дает обязательные для исполнения предписания, а другой обязан их точно и вовремя исполнять.

Так, административно-правовым методом регулируется предоставление и изъятие (выкуп) земли для целей обороны, охраны природы, прокладки коммуникаций, а также некоторые другие отношения, например:

в области государственного контроля за правильным использованием земель;

при регулировании отношений первичного и вторичного землепользования - в той части этих отношений, в которых присутствует общегосударственный интерес;

при межхозяйственном и внутрихозяйственном землеустройстве;

при разрешении земельных споров и т.п.

Важно, однако, всегда иметь в виду, что административный метод распространяется не на все виды земельных отношений. Так, на стадии предоставления государственной земли в пользование может применяться административный метод, но уже на следующей за этим стадии - при внутрихозяйственном планировании использования земли - применение этого метода значительно ограничено. Новое законодательство расширяет права всех землепользователей, запрещая вмешательство в их хозяйственную деятельность. В отличие от административно-правового метода здесь применяется метод дозволения. Земельное право дает правомочие землепользователю (или управомочивает) свободно действовать, тогда как орган государственного управления обязан воздерживаться от каких-либо решений, ограничивающих хозяйственную свободу землепользователя. И если закон допускает административно-правовое вмешательство во внутрихозяйственные дела землепользователей, то это возможно лишь в строго указанных в законе случаях: при угрозе порчи земли, при непринятии мер по борьбе с сорной растительностью, эрозией почв. Таким образом, если в одних случаях допускается метод администрирования, то в процессе внутрихозяйственного использования земли - смешанный метод, т.е. в основном свободное дозволение и в ограниченных законом случаях - администрирование. Характерным примером сложного содержания метода земельных отношений является предоставление государственной земли на условиях аренды. Земля в этих случаях предоставляется на основании хозяйственного решения компетентного органа управления, а затем заключается договор, который устанавливает права и обязанности участников договорных (арендных) отношений. Если арендатор нарушает земельное законодательство, к нему применяется метод гражданско-правового воздействия, который не исключает судебного рассмотрения возникшего конфликта. Система земельного права. Земельное право как отрасль, имеющая свою систему, состоит из общей части, содержащей правовые нормы и положения, относящиеся ко всей отрасли в целом, и особенной части, охватывающей нормы, регулирующие отдельные виды земельных отношений.

Правовыми институтами, составляющими общую часть земельного права, являются:

институт права собственности на землю;

институт иных видов прав на землю;

институт управления в области землепользования;

институт землеустройства;

институт государственного земельного кадастра;

институт контроля за использованием земли;

институт правовой охраны земель;

институт юридической ответственности за нарушение земельного законодательства.

Правовыми институтами особенной части являются: группы правовых норм, устанавливающих наличие в государственном земельном фонде отдельных категорий земель и их правовой режим, формы и виды землепользования, права и обязанности отдельных собственников земли и землепользователей - сельскохозяйственных организаций, колхозов, совхозов, кооперативов, арендаторов, крестьянских хозяйств, различных категорий граждан.

Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права. С предметом и системой земельного права тесно связана проблема разграничения действия норм гражданского, земельного и других отраслей права в части, касающейся регулирования земельных отношений. Это связано, прежде всего, с тем, что земля объективно выступает одновременно в нескольких значениях и, следовательно, объектом различных видов общественных отношений, в том числе земельных и имущественных. Как известно, предметом гражданского права являются имущественные и личные неимущественные отношения, а предметом административного права - управленческие отношения (ст. 2 ГК РФ). Предметом же земельного права являются земельные отношения, которые представляют собой комплекс имущественных и управленческих отношений. Отношения по использованию которого в определенной части могут регулироваться нормами гражданского и земельного законодательства; с другой стороны, земля выступает и как объект властных полномочий. Поскольку закон допускает сделки с землей и она становится объектом товарного оборота, постольку возможность применения к земельным отношениям норм гражданского права значительно расширяется. Но при этом необходимо учитывать особенности земельных отношений. В Указе Президента Российской Федерации "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" от 27 октября 1993 г.1 установлено, что совершение сделок с землей регулируется гражданским законодательством, но с учетом требований земельного и иного специального законодательства (п. 1 Указа). Правила о купле-продаже земли также допускают применение норм гражданского законодательства при совершении этих сделок между собственником земельного участка и его новым приобретателем, при проведении конкурсов и аукционов по продаже земли. Однако земельное законодательство устанавливает и ряд запретов, в частности, на продажу в частную собственность земельных участков, имеющих важное природоохранное назначение, на самовольное изменение целевого назначения земельного участка, на приобретение в собственность иностранными физическими и юридическими лицами участков земель сельскохозяйственного назначения и т.д. Земельное законодательство устанавливает и другие ограничительные условия, соблюдение которых требуется при привлечении к регулированию земельных отношений норм гражданского законодательства. Иногда в самом земельном законодательстве делается отсылка к гражданскому законодательству, если те или иные отношения, связанные с использованием земли, регулируются гражданским законодательством. Но для применения норм гражданского законодательства не всегда требуется обязательное указание об этом в законе. Применение их бывает не только желательно, но и необходимо, если существует пробел в земельном праве, а определенные земельные отношения в силу их имущественного содержания и однородности с гражданскими отношениями могут быть урегулированы нормами гражданского права. Однако не все нормы гражданского законодательства, и в частности Гражданского кодекса о недвижимом имуществе, могут применяться к регулированию земельных отношений, а только те, которые не противоречат Земельному кодексу. То же можно сказать и по вопросу объекта права собственности и иных прав на землю. Нормы административного права применяются к тем земельным отношениям, участники которых находятся в положении власти и подчинения. Это происходит, например, в случае захвата земли, когда компетентный орган государственной власти, опираясь на закон, в порядке наказания решает вопрос об изъятии земельного участка. Следовательно, государственный орган принимает управленческое решение, т.е. административно-правовой акт, на основании которого прекращается право пользования землей. Данное решение является обязательным для органов Землеустроительной службы, которые выясняют границы земельного участка в натуре (на местности) и передают его другому пользователю (собственнику) земли. Оно является обязательным и для бывшего пользователя земельного участка, так как последний не вправе игнорировать требования, содержащиеся в документе государственного органа. Связь земельного права, регулирующего отношения по поводу использования земли, с водным, лесным, горным правом обусловлена тем, что земля - важнейшая часть всей биосферы, вместилище всех других связанных с нею природных объектов: лесов, вод, животного и растительного мира, полезных ископаемых и иных ценностей недр земли. Без использования земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно или впоследствии будет наносить вред всей окружающей среде, не только приводить к разрушению почв, их эрозии, засолению, заболачиванию, химическому загрязнению, но и сопровождаться ухудшением условий использования других природных ресурсов (загрязнение вод продуктами эрозии почв, потеря запасов воды при орошаемом земледелии, обезлесение, опустынивание, загрязнение и сокращение территорий, служащих средой обитания животного мира, и т.д.). Поэтому нормы законодательства о рациональном и комплексном использовании земель повышают эффективность норм экологического законодательства: водного, лесного, горного и др. Из сказанного нетрудно усмотреть также неразрывную связь земельного права с охраной природы. Земельно-правовые нормы приводятся в соответствие с экологическими требованиями, происходит экологизация норм земельного права. Всеобщие экологические связи в природе приводят к тому, что хозяйственная эксплуатация одного природного ресурса оказывает влияние на состояние других природных объектов и в целом природной среды. Поэтому стоит задача обеспечения охраны природы в процессе хозяйственной эксплуатации отдельных ее составных частей: земель, вод, лесов, недр.