- •Правоведение

- •Авторский коллектив

- •Редакционная коллегия:

- •Учебно-методические рекомендации по изучению курса "правоведение"

- •Программа курса

- •Тема 17. Федеративное устройство России

- •Тема 18. Система органов государственной власти Российской Федерации

- •Тема 19. Президент Российской Федерации

- •Тема 20. Федеральное Собрание

- •Тема 21. Органы исполнительной власти Российской Федерации

- •Тема 22. Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные органы

- •Тема 23. Основы гражданского права

- •Тема 24. Основы трудового права

- •Тема 29. Основы экологического права

- •Тема 30. Основы земельного законодательства

- •Тема 31. Право в сфере образовательной деятельности и культуры

- •Тема 32. Основы международного права

- •Основные положения о праве тема 1. Общество, политическая власть, государство. Политическая система общества.

- •1.1. Общество

- •1.2. Определение власти

- •1.3. Происхождение государства

- •1.4. Понятие и сущность государства

- •1.5. Функции государства

- •1.6. Форма государства

- •Форма правления

- •Форма государственного устройства

- •Политический режим

- •1.7. Механизм государства

- •1.8. Политическая система общества

- •1.9. Общество и государство

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Список рекомендуемой литературы

- •Тема 2. Понятие и социальное назначение права

- •2.1. Понятие права

- •2.2. Сущность и социальное назначение права

- •2.3. Соотношение государства и права

- •2.4. Функции права

- •2.5. Принципы права

- •3.2. Взаимоотношение права и морали

- •3.3. Моральные нормы юриста-профессионала

- •4.2. Основные виды правосознания

- •1. В зависимости от характера отражения правовой действительности правосознание разделяется на:

- •4.3. Правовое воспитание

- •4.4. Правовая культура

- •4.2. Основные виды правосознания

- •1. В зависимости от характера отражения правовой действительности правосознание разделяется на:

- •4.3. Правовое воспитание

- •4.4. Правовая культура

- •5.2. Структура норм права

- •5.3. Виды норм права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 6. Источники права

- •6.1. Понятие источника права. Виды источников права

- •6.2. Понятие и виды законов. Конституция, конституционные и обыкновенные законы

- •6.3. Подзаконные нормативные акты

- •6.4. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 7. Система права

- •8.2. Содержание правоотношения

- •8.3. Юридические факты

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность

- •9.1. Понятие правонарушения

- •9.2. Состав правонарушения

- •9.3. Виды правонарушений

- •9.4. Понятие юридической ответственности

- •Принципы юридической ответственности

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 10. Законность и правопорядок

- •10.1. Понятие законности и ее принципы

- •10.2. Правопорядок

- •Монографии

- •Тема 11. Правотворчество

- •11.1. Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права.

- •11.2. Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации

- •11.3. Основные стадии правотворческого процесса

- •11.4. Законодательная техника

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 12. Систематизация законодательства

- •12.1. Понятие систематизации законодательства

- •12.2. Учет нормативных актов

- •12.3. Инкорпорация законодательства

- •12.4. Консолидация законодательства

- •12.5. Кодификация законодательства

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 13. Реализация норм права

- •13.1. Понятие реализации норм права и ее основные формы

- •13.2. Применение права - важнейшая форма реализации правовых норм

- •13.3. Стадии процесса применения права

- •13.4. Акты применения права

- •13.5. Пробелы в праве. Применение аналогии закона и аналогии права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 14. Толкование норм права

- •14.1. Понятие и значение толкования норм права

- •14.2. Уяснение смысла норм права (приемы толкования)

- •14.3. Результаты толкования (толкование норм права по объему)

- •14.4. Разъяснение норм права

- •15.2. Народовластие как важнейший принцип конституционного строя России

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 16. Основы правового статуса человека и гражданина в российской федерации

- •16.1. Понятие правового статуса человека и гражданина

- •16.2. Понятие гражданства Российской Федерации

- •Способы приобретения гражданства Российской Федерации

- •16.3. Способы утраты гражданства Российской Федерации

- •16.4. Институт конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации

- •Общая характеристика личных прав и свобод человека и гражданина

- •16.5. Гарантии конституционных прав и свобод

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 17. Федеративное устройство россии

- •17.1. Основные этапы развития российского федерализма

- •17.2. Общая характеристика и основные принципы федеративного устройства России, их особенности

- •17.3. Предметы ведения и полномочия рф и ее субъектов

- •17.4. Правовой статус субъектов рф

- •17.5. Особенности правового статуса автономий

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 18. Система органов государственной власти российской федерации

- •18.1. Понятие и принципы построения органов государственной власти

- •18.2. Структура органов исполнительной власти

- •18.3. Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия

- •18.4. Принципы деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации

- •18.5. Федеральные органы государственной власти с особым статусом

- •Прокуратура Российской Федерации

- •Счетная палата Российской Федерации

- •Центральный банк Российской Федерации

- •Центральная избирательная комиссия рф

- •Уполномоченный по правам человека

- •Российская академия наук

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 19. Президент российской федерации

- •19.1. Место и роль Президента в системе органов государственной власти Российской Федерации

- •19.2. Порядок избрания Президента рф

- •19.3. Порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности

- •19.4. Совет безопасности рф и другие конституционные органы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 20. Федеральное собрание российской федерации

- •20.1. Место Федерального Собрания в системе государственных органов рф

- •20.2. Совет Федерации

- •20.3. Государственная дума

- •20.4. Законодательный процесс в Федеральном собрании рф

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 22. Правоохранительные органы российской федерации

- •22.1. Понятие правоохранительной деятельности государства и роль высших органов Российской Федерации в ее осуществлении

- •22.2. Судебная система Российской Федерации

- •Виды судебных органов в Российской Федерации

- •Конституционный суд Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 21. Органы исполнительной власти российской федерации

- •21.1. Понятие и система органов исполнительной власти

- •Президент Российской Федерации

- •Правительство Российской Федерации

- •Государственная администрация

- •Органы исполнительной власти субъектов рф

- •21.2. Правовой статус Правительства Российской Федерации

- •21.3. Министерство образования Российской Федерации в системе органов управления образованием

- •21.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

- •Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 22. Правоохранительные органы российской федерации

- •22.1. Понятие правоохранительной деятельности государства и роль высших органов Российской Федерации в ее осуществлении

- •22.2. Судебная система Российской Федерации

- •Виды судебных органов в Российской Федерации

- •Конституционный суд Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 23. Основные положения гражданского права российской федерации

- •23.1. Предмет и принципы гражданского права

- •Предмет и метод гражданского права

- •Объективное и субъективное право

- •Диспозитивные и императивные нормы в гражданском праве

- •Принципы гражданского права

- •23.2. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

- •Основные черты и значение Гражданского кодекса

- •Строение Гражданского кодекса

- •Раздел I - Общие положения.

- •Раздел II - Право собственности и другие вещные права.

- •Раздел III - Общая часть обязательственного права.

- •Применение положений Гражданского кодекса

- •Применение гражданского законодательства по аналогии

- •Гк рф 1994 г. О применении обычаев делового оборота

- •23.3. Граждане (физические лица)

- •Правоспособность граждан

- •Дееспособность

- •Место жительства

- •Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим

- •Акты гражданского состояния

- •23.4. Общие положения о юридических лицах

- •Понятие юридического лица

- •Виды юридических лиц

- •Правоспособность юридического лица

- •Органы юридического лица

- •Реорганизация юридического лица

- •Ликвидация юридического лица

- •23.5. Объекты гражданских прав

- •Понятие объекта гражданских прав

- •Классификация объектов гражданских прав

- •3. Вещи делимые и неделимые.

- •23.6. Сделки

- •Понятие сделки

- •Виды сделок

- •Форма сделки

- •Недействительность сделок

- •23.7. Исковая давность

- •Понятие исковой давности и ее значение

- •Сроки исковой и пресекательной давности

- •Значение исковой давности

- •Течение сроков исковой давности

- •23.8. Общие положения о праве собственности

- •Понятие и содержание права собственности

- •Субъекты права собственности

- •Приобретение права собственности

- •Прекращение права собственности

- •23.9. Общая собственность

- •Понятие и содержание общей собственности

- •Долевая собственность

- •Совместная собственность

- •23.10. Общие положения обязательственного права

- •Понятие обязательства

- •Основания возникновения обязательств

- •Стороны обязательств

- •Множественность лиц в обязательствах

- •Перемена лиц в обязательствах

- •23.11. Исполнение обязательств

- •Общая характеристика исполнения обязательств

- •Надлежащее исполнение

- •Сторона, исполняющая обязательство

- •Предмет исполнения

- •Срок исполнения

- •Место исполнения

- •23.12. Обеспечение исполнения обязательств

- •Общая характеристика способов обеспечения обязательств

- •Неустойка

- •Удержание

- •Поручительство

- •Банковская гарантия

- •Задаток

- •23.13. Общие положения о договоре

- •Понятие договора

- •Свобода договора

- •Договор присоединения

- •Публичный договор

- •Предварительный договор

- •Договор в пользу третьего лица

- •Заключение договора

- •Изменение и расторжение договора

- •Толкование договора

- •Контрольные вопросы к пункту 23.1.

- •К пункту 23.2.

- •К пункту 23.3.

- •К пункту 23.4.

- •К пункту 23.5.

- •К пункту 23.6.

- •К пункту 23.7.

- •К пункту 23.8.

- •К пункту 23.9.

- •К пункту 23.10.

- •К пункту 23.11.

- •К пункту 23.12.

- •К пункту 23.13.

- •Темы рефератов

- •Тема 24. Основы трудового права

- •24.1. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и финкции трудового права

- •24.2. Трудовые правоотношения

- •24.3. Коллективные договоры и соглашения

- •24.4. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения

- •24.5. Правовое регулирование существенных условий труда

- •24.6. Трудовая дисциплина

- •24.7. Порядок разрешения трудовых споров

- •Статья 398. Основные понятия

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 25. Основы семейного права

- •25.1.Общие положения. Отношения, регулируемые семейным законодательством

- •25.2. Правовые вопросы заключения и прекращения брака

- •Условия и порядок заключения брака

- •Недействительность брака

- •Прекращение брака

- •25.3. Права и обязанности супругов

- •Личные неимущественные права и обязанности супругов

- •Имущественные права и обязанности супругов

- •25.4. Правоотношения родителей и детей

- •Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Установление отцовства (материнства)

- •Права и обязанности родителей

- •Лишение и ограничение родительских прав

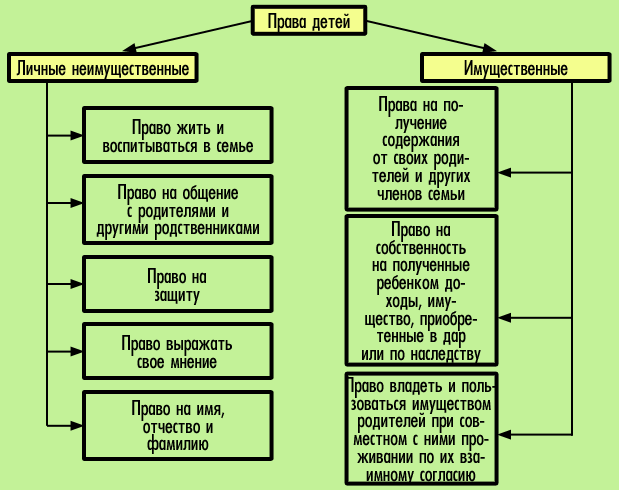

- •Личные неимущественные права детей

- •Имущественные права детей

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 26. Основы административного права

- •26.1. Административное право как отрасль российского права

- •Понятие административного права

- •Предмет и метод административного права

- •26.2. Административно-правовые нормы и отношения

- •26.3. Субъекты административного права

- •Понятие субъекта административного права

- •Административно-правовой статус граждан

- •Органы исполнительной власти как субъекты административного права

- •Административно-правовой статус государственных служащих

- •Общественные объединения как субъекты административного права. Административно-правовой статус общественных объединений

- •Административно-правовой статус предприятий и учреждений

- •26.4. Управленческий процесс в сфере исполнительной власти: административно-правовые формы и методы

- •Понятие управленческого процесса и административно-правовой формы

- •Административно-правовые акты

- •Обращения как административно-правовая форма

- •Административные процедуры

- •Административно-правовые методы

- •26.5. Административно-деликтное право

- •Признаки и состав административного правонарушения

- •Понятие и основания административной ответственности

- •Виды административных наказаний

- •Задачи и участники административно-деликтного процесса

- •Стадии административно-деликтного процесса

- •26.6. Административная юстиция

- •Понятие административной юстиции

- •Понятие административного спора

- •Содержание и виды административных споров

- •Рассмотрение административных споров в судах общей юрисдикции

- •Производство по делам об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан

- •Производство по делам об оспаривании постановлений государственных органов и должностных лиц, о назначении административных наказаний

- •Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме

- •Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных актов

- •Административная юрисдикция арбитражных судов

- •Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных судах

- •Административно-финансовые споры

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 27. Муниципальное право

- •27.1. Понятие муниципального права России

- •Источники муниципального права

- •1. Нормативные правовые акты Российской Федерации:

- •2. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации:

- •3. Нормативные правовые акты муниципальных образований:

- •Предмет муниципального права

- •Методы муниципального права

- •27.2. Принципы и основы местного самоуправления

- •Принципы местного самоуправления

- •Основы местного самоуправления

- •27.3. Компетенция местного самоуправления

- •27.4. Формы осуществления местного самоуправления

- •Формы прямого волеизъявления граждан (формы непосредственной демократии)

- •Органы местного самоуправления (в формах представительной демократии)

- •27.5. Гарантии местного самоуправления

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 28. Уголовное право

- •28.1. Понятие уголовного права, его предмет и система

- •28.2. Уголовный закон

- •Действие уголовного закона во времени

- •Действие уголовного закона в пространстве

- •28.3. Преступление

- •Объективные признаки состава преступления

- •Субъективные признаки состава преступления

- •Ошибка и ее уголовно-правовое значение

- •Стадии совершения преступления

- •Соучастие в преступлении

- •28.4. Наказание

- •Понятие наказания

- •Цели наказания

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 29. Основы экологического права

- •29.1. Понятие и определение экологического права

- •29.2. Экологическое право как отрасль права

- •29.3. Принципы экологического права

- •29.4. Источники экологического права

- •29.5. История развития экологического права

- •29.6. Экологические права граждан

- •29.7. Право природопользования

- •29.8. Организация государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды

- •29.9. Экологическое нормирование

- •29.10. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза

- •29.11. Лицензирование природопользования и охраны окружающей среды

- •29.12. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды

- •29.13. Особо охраняемые природные территории

- •29.14. Экологический контроль

- •29.15. Ответственность за экологические правонарушения

- •29.16. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды

- •29.17. Понятие и источники международного экологического права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 30. Основы земельного права

- •30.1. Общая характеристика земельного законодательства Российской Федерации

- •30.2. Предмет и система земельного права

- •30.3. Принципы земельного права

- •30.4. Земельные правоотношения

- •30.5. Правовой режим земель

- •30.6. Право собственности на землю и иные права

- •30.7. Плата за землю

- •30.8. Управление земельными ресурсами

- •30.9. Кадастр земельных ресурсов

- •30.10. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 31. Право в сфере образовательной деятельности

- •31.1. Образование в системе философских концепций

- •31.2. Право на образование как конституционное право гражданина рф

- •31.3. Государственная политика Российской Федерации в области образования

- •31.4. Юридические основы функционирования системы высшего и послевузовского профессионального образования

- •Законодательство Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования и его задачи

- •Ступени и степени высшего профессионального образования. Сроки и формы его получения

- •Государственные образовательные стандарты

- •31.5. Министерство образования рф в системе органов государственного управления образованием

- •Система органов управления образованием в рф

- •Полномочия Правительства рф в области образования

- •Министерство образования рф

- •Федеральные ведомственные органы управления образованием

- •31.6. Финансирование образования в Российской Федерации

- •Опыт некоторых европейских государств в области проблемы финансирования высшего образования

- •31.7. Права и обязанности обучающихся

- •31.8. Международная академическая мобильность

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

- •Тема 32. Основы международного права

- •32.1. Конституция рф о международном праве

- •32.2. Понятие, сущность и основные особенности международного права

- •32.3. Международное публичное и международное частное право

- •32.4. Соотношение международного и внутригосударственного права

- •32.5. Источники международного права

- •32.6. Понятие, структура и реализация норм международного права

- •32.7. Субъекты международного права

- •32.8. Принципы международного права

- •32.9. Кодификация и прогрессивное развитие международного права

- •32.10. Государственная территория в международном праве

- •32.11. Понятие и режим государственной границы

- •32.12. Основные отрасли международного права

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Темы рефератов

- •Нормативные акты и правовая литература

Имущественные права детей

1. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Имущественные права ребенка закреплены в ст. 60 СК РФ. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а в предусмотренных законом случаях и совершеннолетних детей. Они должны обеспечивать потребности ребенка в питании, одежде, лечении. Закон разрешает родителям самим определять порядок и форму предоставления содержания, в том числе путем заключения соглашения об уплате алиментов. Оно заключается в письменной форме и удостоверяется нотариально (ст. 100 СК РФ). Семейным кодексом закрепляется два необходимых условия для возникновения алиментной обязанности родителей, это - наличие родственной связи между родителями и детьми и несовершеннолетие детей. У родителей алиментная обязанность возникает в силу факта происхождения детей от данных родителей, установленного в законном порядке. Других требований (как-то: наличие дееспособности, трудоспособности, совершеннолетия и т.п.) закон не предъявляет. Право на получение алиментов имеют дети, не достигшие совершеннолетия, т.е. 18 лет. Если ребенок до совершеннолетия приобрел дееспособность в полном объеме (эмансипация, вступление в брак), то право на алименты у него прекращается (ст. 120 СК РФ). Совершеннолетние дети имеют право на содержание от своих родителей, если они являются нетрудоспособными и нуждаются в помощи. Семейный кодекс представляет участникам семейных правоотношений возможность заключить соглашение об уплате алиментов. Соглашение о размере, условиях и порядке уплаты алиментов, заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем (ребенком). От имени малолетнего ребенка соглашение заключается его законным представителем. По достижении возраста 14 лет соглашение заключает сам ребенок с согласия своих законных представителей. Соглашение совершается в письменной форме и нотариально удостоверяется. Несоблюдение установленного законом требования влечет ничтожность соглашения. В отношении содержания алиментного соглашения СК РФ не содержит строгой регламентации, оно определяется договоренностью сторон (ст. 104 СК РФ). Порядок заключения, изменения, расторжения, признания недействительным соглашения об уплате алиментов регламентирован нормами семейного и гражданского законодательства. Обычно обязанность по содержанию детей родителями исполняется добровольно. Если родитель не предоставляет содержания своим детям и отсутствует соглашение об уплате алиментов, то необходимые средства могут быть взысканы с родителей в судебном порядке (п. 2 ст. 80 СК РФ). Правом на предъявление иска о взыскании алиментов обладают: один из родителей (усыновителей) ребенка, опекун (попечитель) несовершеннолетнего, приемные родители, администрация учреждения, в котором находится ребенок, органы опеки и попечительства. Требование о взыскании алиментов может быть предъявлено управомоченными лицами в суд в любое время, пока сохраняется право на алименты.

Действующее семейное законодательство предусматривает два способа взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке.

1) в виде ежемесячных выплат в долях к заработку и (или) иному доходу плательщика (п. 1 ст. 81 СК РФ). Перечень видов заработка, иного дохода, из которых производится удержание алиментов, определен в Постановлении Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 841. В соответствии со ст. 81 СК РФ алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка, иного дохода плательщика. Суду предоставлено право уменьшить или увеличить размер указанных долей, с учетом материального или семейного положения сторон, иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81 СК РФ);

2) в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ). Такой порядок предусмотрен, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок, доход; родитель получает заработок, иной доход частично или полностью в иностранной валюте; у родителя отсутствуют заработок, иной доход; в других случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку, иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон.

Удовлетворяя требования о взыскании алиментов, суд вправе сочетать оба предусмотренных законом способа. Семейный кодекс устанавливает определенные особенности при взыскании алиментов на содержание детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии со ст. 84 СК РФ, если дети воспитываются в приемной семье, либо находятся под опекой (попечительством), алименты выплачиваются соответственно приемным родителям, опекунам (попечителям). Алименты на детей, находящихся в детских учреждениях, зачисляются на счета этих учреждений и учитываются по каждому ребенку. Детские учреждения вправе помещать суммы алиментов в банки с целью получения доход, пятьдесят процентов которого используется на содержание детей в этих учреждениях. При оставлении ребенком детского учреждения на его имя открывается счет в отделении Сбербанка РФ, на который зачисляются все алименты, полученные на его имя и пятьдесят процентов дохода, полученного от обращения алиментов. Суд вправе привлечь родителей или одного из них к участию в дополнительных расходах на ребенка при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье и т.п.). Размеры дополнительных расходов и порядок участия родителей в несении их определяется судом в твердой денежной сумме с учетом материального и семейного положения родителей и детей, а также иных заслуживающих внимания интересов сторон (ст. 86 СК РФ). На совершеннолетних детей (при отсутствии соглашения сторон) размер алиментов определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При этом учитываются материальное и семейное положение, другие заслуживающие внимания интересы сторон. Алиментные обязательства в отношении детей могут возникнуть и у других членов семьи. Перечень их исчерпывающе определен законом (ст.ст. 93, 94 СК РФ). Это братья и сестры, бабушки и дедушки. Право на получение содержания от указанных лиц имеют как несовершеннолетние, так и совершеннолетние братья и сестры, внуки, при условии их нетрудоспособности и нуждаемости в такой помощи. Алиментная обязанность может выполняться как на основании соглашения, так и по решению суда. Обязанность предоставить содержание у братьев и сестер возникает при условии, что они являются совершеннолетними, трудоспособными, обладают необходимыми средствами. Требование об уплате алиментов предъявляется к братьям и сестрам только при невозможности получения содержания от своих родителей (ст. 93 СК РФ). К исполнению алиментной обязанности могут привлекаться только родные братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные.

В соответствии со ст. 94 СК РФ алиментная обязанность в отношении внуков может быть возложена на бабушек и дедушек при условии:

наличия кровного родства между бабушкой, дедушкой и внуками;

невозможности получения содержания от своих родителей;

нуждаемости внуков в материальной помощи;

наличии у бабушки и дедушки необходимых средств для уплаты алиментов. При этом закон не требует, чтобы бабушки и дедушки были трудоспособными.

2. Ребенок имеет право собственности на полученные им доходы, имущество, приобретенное в дар или по наследству, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Право собственности на денежные суммы, выплачиваемые ребенку (алименты, пособия, пенсии и т.п.) признается за ребенком. В соответствии с п.2 ст.60 эти средства поступают в распоряжение родителей или лиц, их заменяющих, и должны расходоваться ими на содержание, воспитание и образование ребенка. В целях предотвращения злоупотреблений со стороны родителей, судом может быть принято решение по требованию родителя, уплачивающего алименты, о перечислении (но не более 50%) подлежащих выплате сумм алиментов на счета в банках, открытые на имя несовершеннолетнего ребенка. Ребенку на праве собственности может принадлежать любое имущество и имущественные права: движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в капитале, вклады и средства, находящиеся на счетах в кредитных учреждениях, дивиденды по вкладам, доходы от предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности и т.п. Ограничение касается лишь тех видов имущества, которые в соответствии с законом не могут принадлежать гражданам (ст. 213 ГК РФ). Дети могут приобретать имущество не только в результате наследования и дарения, но и по другим основаниям, например при приватизации жилья. Право ребенка по распоряжению принадлежащим ему имуществом, а также правомочия родителей, иных законных представителей по управлению имуществом ребенка определяются гражданским законодательством (ст.ст. 26, 27 и 37 ГК РФ). 3. Ребенку принадлежит право владеть и пользоваться имуществом родителей при совместном с ними проживании по их взаимному согласию. Семейное законодательство закрепляет принцип раздельности имущества родителей и детей (п. 4 ст. 60 СК РФ). Это означает, что ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество детей. В то же время дети, проживающие совместно с родителями, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. У родителей и детей может возникнуть общая собственность: долевая или совместная (например, при наследовании, приватизации жилья, организации крестьянского (фермерского) хозяйства). Права по владению, пользованию и распоряжению таким имуществом определяются в соответствии со ст.ст.242-259 ГК РФ.