- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Краткие сведения об истории применения драгоценных камней

- •Основные понятия, термины и определения

- •1. Классификация и происхождение камней

- •1.1. Классификация камней

- •1.2. Происхождение драгоценных камней

- •1.3. Географическое распространение драгоценных камней

- •1.4. Названия драгоценных камней

- •2. Строение драгоценных камней

- •Перидот

- •Полевой шпат, ортоклаз

- •3. Свойства драгоценных камней

- •3.1. Твёрдость

- •3.2. Спайность и излом

- •3.3. Плотность

- •3.4. Меры массы драгоценных камней

- •4.5. Оптические свойства драгоценных камней

- •4.5.1. Цвет

- •4.5.2. Цвет черты

- •4.5.3. Изменение окраски

- •4.5.4. Светопреломление

- •Во флаконе находится контактная (иммерсионная) жидкость

- •3.5.5. Двупреломление

- •3.5.6. Дисперсия

- •3.5.7. Спектры поглощения

- •В маленьком тубусе

- •3.5.8. Прозрачность

- •3.5.9. Плеохроизм

- •3.5.10. Блеск камня

- •3.5.11. Поверхностные оптические эффекты:

- •3.5.12. Люминесценция

- •3.6. Включения в драгоценных камнях

- •3.7. Облагораживание драгоценных камней

- •3.8. Отражение факта облагораживания или использования искусственных продуктов в названии камней

- •4. Имитация драгоценных камней и синтетические ювелирные камни

- •4.1. Имитация драгоценных камней

- •4.2. Составные (композитные) камни

- •4.3. Имитация жемчуга

- •4.3.1. Различные способы имитации жемчуга

- •4.3.2. Названия имитаций жемчуга

- •4.3.3. Природные жемчужеподобные образования

- •4.4. Синтетические ювелирные камни

- •4.4.1. Классификация синтетических ювелирных камней

- •4.4.2. Методы искусственного выращивания ювелирных камней

- •Для выращивания кристаллов по методу Вернейля етод Вернейля

- •Для выращивания кристаллов по методу Чохральского

- •4.4.3. Культивированный жемчуг

- •4.4.4. Некоторые синтетические камни

- •5. Разновидности огранки драгоценных камней

- •5.1. Тип, вид и форма огранки

- •Бриллиантовой огранки из октаэдра гранка

- •Марка Толковского

- •5.2. Видоизменённые (фантазийные) бриллианты

- •1 2 3 Рис. 5.15. Огранка «маркиза» Или «челнок»: 1 – коронка, 2 – вид сбоку, 3 – павильон

- •Или каплевидная огранка

- •5.3. Огранка ступенчатая (лесенкой) или изумрудная

- •5.4. Камни смешанной огранки

- •5.5. Огранка и гравировка жемчуга

- •6. Методы и техника обработки драгоценных камней

- •6.1. История развития техники обработки

- •6.2. Обработка драгоценных камней

- •Поверхности свободным абразивом

- •6.3. Огранка камней

- •6.4. Огранка бриллиантов фантазийных форм

- •6.5. Огранка камней прямоугольной формы

- •6.6. Выбор углов для камней ступенчатой огранки

- •7.1. Выбор формы кабошона

- •7.2. Ориентировка камня

- •При выявлении эффекта кошачьего глаза

- •Агата для лучшего проявления эффекта

- •7.3. Выбор сырья для кабошонов

- •7.4. Последовательность изготовления кабошонов

- •На оправку камень

- •При обдирке кабошона

- •Сферических поверхностей

- •8.2. Сверление

- •9. Изготовление шаров и бусин

- •9.1. Изготовление шаров

- •9.2. Изготовление бусин

- •9.3. Сверление бусин

- •Для сверления отверстий в бусинах

- •9.4. Галтовка

- •10. Резьба по камню и гравирование

- •10.1. Виды резьбы по камню

- •10.2. Сырьё для резных и гравированных изделий

- •10.3. Использование моделей и эскизов

- •10.4. Принципы резьбы по камню и гравирования

- •10.5. Оборудование для резьбы по камню и гравирования

- •10.6. Инструменты для резьбы по камню

- •10.7. Выравнивание поверхности

- •10.8. Процесс полирования

- •10.9. Световые эффекты и текстура поверхности

- •10.10. Химическое травление

- •10.11. Сверка с моделью

- •10.12. Рельефная резьба

- •11. Мозаика и инкрустация

- •11.1. Материалы для мозаик

- •11.2. Основания и цементы для мозаик

- •11.3. Заливка мозаики жидким раствором

- •11.4. Флорентийская мозаика

- •11.5. Инкрустация

- •Меры массы драгоценных камней

- •Цвет драгоценных камней

- •А. Прозрачные и просвечивающие камни

- •Б. Полупрозрачные, непрозрачные и просвечивающие в тонких сколах

- •Цвет черты самоцветов, поделочных камней и коллекционных минералов

- •Светопреломление и двупреломление самоцветов

3.3. Плотность

Плотностью (раньше её называли удельным весом) называется отношение массы вещества к массе того же объёма воды. Следовательно, камень, имеющий плотность 2,6, во столько же раз тяжелее равного объёма воды.

Плотность драгоценных камней колеблется от 1 до 7. Камни с плотностью ниже 2-х кажутся лёгкими (например, янтарь имеет плотность 1,1); от 2-х до 4-х – нормальной тяжести (например, кварц имеет плотность 2,65); и выше 5-ти – тяжёлыми (например, касситерит имеет плотность 7). Наиболее дорогие драгоценные камни такие, как алмаз, рубин, сапфир имеют более высокую плотность, чем главные породообразующие минералы, прежде всего кварц и полевой шпат. Благодаря этому в текущих водах они отлагаются раньше кварцевых песков и накапливаются в так называемых рассыпных месторождениях.

Определение плотности драгоценных камней помогает при их идентификации.

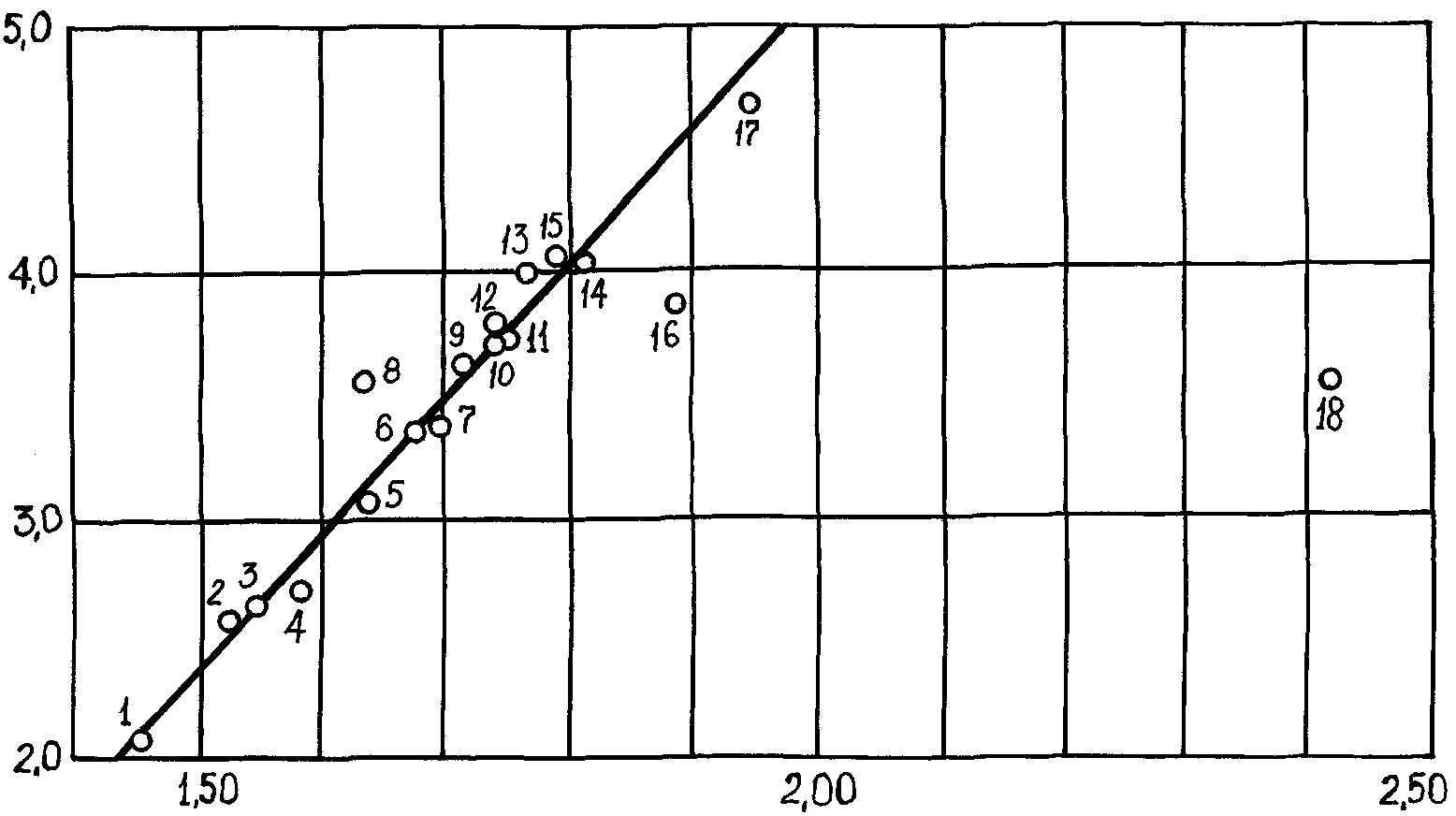

Существует соотношение между плотностью и преломляющей способностью главных драгоценных камней (рис. 3.3).

Плотность, г/см3 |

|

Коэффициент светопреломления |

Рис. 3.3. Зависимость между плотностью и коэффициентом

светопреломления для главных драгоценных камней:

1 – опал; 2 – лунный камень; 3 – кварц; 4 – берилл; 5 – турмалин;

6 – оливин; 7 – рубин; 8 – топаз; 9 – шпинель; 10 – гроссуляр;

11 – хризоберилл; 12 – пироп; 13 – корунд;

14 – циркон сильноокрашенный; 15 – альмандин; 16 – андрадит;

17 – циркон слабоокрашенный; 18 – алмаз

Многие точки лежат либо на прямой линии, либо рядом с ней, то есть соотношение между светопреломлением и плотностью для соответствующих камней почти постоянная величина. Однако существует три исключения – это алмаз, андрадит и топаз.

В геммологии, которая обычно оперирует малыми количествами материала, плотность определяется двумя основными методами: методом гидростатического взвешивания и методом погружения в тяжёлые жидкости.

3.4. Меры массы драгоценных камней

Единицей, используемой для меры массы драгоценных камней, является карат, равный 1/5 г, или 200 мг. В Великобритании карат принят как стандартная единица веса 1 апреля 1914 года. Раньше эта единица называлась метрическим каратом. Такое название иногда используется и сейчас, чтобы отличать метрический карат от прежних единиц веса. Для жемчуга используется меньшая единица гран, составляющая четверть карата, или 50 мг. В обоих случаях вес измеряют до второго десятичного знака, третью цифру отбрасывают, какова бы она не была. Для некоторых драгоценных камней, как правило, сравнительно крупных, в качестве единицы веса используется грамм, а для ещё более крупных – килограмм, иногда используются унции и фунты. Меры массы драгоценных камней приведены в Приложении 2.

Стоимость драгоценного камня вычисляется путём умножения стоимости карата на вес камня. Стоимость карата повышается с увеличением размера камня, причём в отдельных случаях очень резко; исключение составляют поделочные камни.

Стоимость жемчуга определить значительно сложнее. Её вычисляют, исходя из так называемой базовой цены, устанавливаемой в зависимости от его качества. Стоимость партии жемчуга исчисляется по формуле:

p = Σ(ω2/n),

где n – количество жемчужин каждого сорта;

ω – их общий вес в гранах;

p – базовая цена.

Обычно сначала определяется вес одной жемчужины, затем его умножают на базовую цену. Употребляемая прежде в торговле жемчугом японская мера массы момма, равная 3,75 г или 18,75 кар, теперь в европейской торговле не используется.

Сокращённое обозначение – кар. Доли карата выражают в виде простых дробей (например, 1/16 кар) или десятичных дробей (например, 1,25 кар). При взвешивании самых мелких алмазов используется также единица массы пункт (от английского point), равная 0,01 кар.

Не следует путать карат как единицу массы драгоценных камней с каратом как мерой чистоты (пробности) золота, употребляемой ювелирами. Во втором случае карат служит не единицей массы, а мерой качества золотого сплава. Чем больше число каратов, тем выше содержание чистого золота в ювелирном сплаве (например, 14-каратное золото соответствует 585 пробе, 18-каратное золото соответствует 750 пробе), а масса его может быть при этом какой угодно.

Алмазы, огранённые бриллиантовой огранкой, имеют табличные значения соотношения массы и диаметра по рундисту (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Масса бриллиантов при определённом диаметре по рундисту

Диаметр, мм |

2,2 |

3,0 |

4,1 |

5,2 |

6,5 |

7,4 |

8,2 |

9,0 |

9,3 |

11,0 |

Масса, кар |

1/25 |

0,1 |

0,25 |

0,5 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

3,0 |

5,0 |

Размеры других драгоценных камней будут отличаться от размеров бриллиантов такого же веса, так как вес – это произведение объёма на плотность (удельный вес). В случае камней одинаковой правильной формы (в данном примере – бриллиантовой огранки) объём будет пропорционален кубу диаметра. Следовательно, диаметр любого другого камня бриллиантовой огранки будет относиться к диаметру алмаза такого же веса, как кубический корень из обратного отношения удельных весов (плотностей). Кварц, обладающий малым удельным весом, значительно крупнее, чем алмаз такого же веса; а размер кристалла циркония, удельный вес (плотность) которого выше, чем у алмаза, будет значительно меньше.

Существуют шаблоны для оценки веса алмазов бриллиантовой огранки (бриллиантов) и жемчуга. В обоих случаях камни не надо вынимать из оправы. Несколько более точный способ с использованием кронциркуля был предложен Шарлем Мо. Вес определяется по таблицам, при этом может быть учтено отклонение от идеальной формы.

Первоначально в разных частях света в основу определения веса было положено сравнение с весом зёрен определённых злаков, обычных для данного района и близких по размеру и весу. В Европе это было ячменное зерно. В древности драгоценные камни попадали в Европу с Востока и там были свои меры веса. Есть версия, что это были семена акации, вес которых примерно равняется одному карату. Некоторые авторы считают, что слово «карат» образовано от греческого названия акации. У древних греков и римлян эквивалент семени служил гирькой, а во времена императора Константина выпускалась золотая монета солидус весом в 24 семени.

Примечательно, что, несмотря на высокие цены на драгоценные камни и на необходимость точного определения их веса, не существовало никаких эталонов для карата до тех пор, пока эта единица не была выражена в метрической системе весов. До этого вес карата был не только различный в разных торговых центрах мира, но мог меняться и с течением времени даже в одних и тех же местах. До введения метрического карата его вес в Лондоне считался равным 3,1683 аптекарского грана (0,20530 г). Во Флоренции – 0, 19720 г, в Мадриде – 0,20539 г, в Берлине – 0,20544 г, в Амстердаме – 0,20570 г, в Лиссабоне – 0,20575 г, во Франкфурте-на-Майне – 0,20577 г и др. Фактически в то время вес карата колебался от 0,1885 до 0,2135 г.

Ещё одна странность заключалась в том, что доли карата выражались не в десятичных дробях, а в последовательных степенях от 1/2 до 1/64. Промежуточные веса (меньше карата) давались в виде ряда дробей, например 1/2, 1/8, 1/64. В случае алмаза дробь не сокращалась, и в знаменателе оставалось число 64, например 40/64.

Все эти недоразумения исчезли с введением метрического карата. Предложение об использовании метрического карата было внесено Международным комитетом мер и весов и принято на IV генеральной конференции по вопросам мер и весов в Париже в 1907 году.

Метрический карат был официально принят: в 1908 году Испанией; в 1909 году Японией и Швейцарией; в 1910 году Болгарией, Данией, Италией и Норвегией; в 1911 году Голландией, Португалией, Румынией и Швецией; в 1912 году Францией; в 1913 году Бельгией и США; в 1914 году Великобританией; 1922 году Австрией, Ирландией, Мексикой, СССР и Таиландом; в 1923 году – Южной Африкой; в 1930 году Чехословакией и Польшей.

В настоящее время метрический карат является международной единицей измерения веса драгоценных камней.