- •«Основы авиационной техники»

- •Раздел 2. Основы авиационной техники

- •Тема 7. Комплексы радиоэлектронного оборудования (рэо)

- •1. Общая характеристика рэк воздушной разведки

- •1.1. Аэрофотографические средства воздушной разведки

- •1.2. Телевизионные средства воздушной разведки

- •1.3. Лазерные средства воздушной разведки

- •1.4. Инфракрасные средства воздушной разведки

- •2. Рлс разведывательных комплексов

1.4. Инфракрасные средства воздушной разведки

Инфракрасные (или тепловые) средства воздушной разведки используют собственное тепловое излучение местности и объектов на ней. Эти средства работают по тепловому контрасту, т.е. разности температур между объектами разведки и подстилающей поверхностью, на которой эти объекты размещаются.

Аппаратура ИК воздушной разведки работает точно так же, как аппаратура лазерной разведки в пассивном режиме (без включения лазера).

К достоинствам ИК-систем разведки можно отнести:

возможность производить наблюдение днем и ночью;

способность эффективно обнаруживаются малоразмерные искусственно нагретые объекты, в том числе замаскированные;

возможность обнаруживать подземные и подводные объекты по тепловому контрасту и косвенным признакам (выхлоп двигателей, выбросы системы вентиляции, кильватерный след и т.п.);

возможность получать информацию о функциональном состоянии объекта (идут полеты на данном аэродроме или нет, аэродром действующий или ложный и т.п.);

обеспечение высокой скрытности применения.

Недостатки ИК-систем:

ограниченный диапазон высот применения (до 1000 м);

малая информативность получаемых изображений зимой;

определенная зависимость от метеоусловий.

2. Рлс разведывательных комплексов

В качестве РЛС разведывательных комплексов используются бортовые РЛС обзора земной поверхности различной конструкции.

Такие РЛС функционируют в УКВ-диапазоне.

Основным требованием, предъявляемым к РЛС обзора земной поверхности, является – обеспечение высокого линейного разрешения на дальностях, превышающих радиус действия системы ПВО противника.

В настоящее время нашли применение три типа РЛС обзора земной поверхности:

- панорамные РЛС,

- РЛС бокового обзора с вдольфюзеляжной антенной и

- РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой антенны.

Панорамные РЛС осуществляют обзор земной поверхности путем кругового вращения или секторного качания луча антенны в азимутальной плоскости.

Антенна формирует узкий луч в горизонтальной плоскости и одновременно достаточно широкий в вертикальной плоскости. При этом на экране индикатора формируется радиолокационное изображение местности в координатах азимут - дальность.

Из-за конструктивных особенностей панорамные РЛС позволяют обеспечить требуемое разрешение по дальности за счет применения сложных зондирующих сигналов. Вместе с тем такие РЛС не обеспечивают требуемое разрешение по азимуту, поскольку оно ограничивается размерами авиационных антенн.

В результате, панорамные РЛС могут решать только ограниченный круг задач воздушной разведки.

Увеличить разрешающую способность можно двумя способами:

- уменьшением длины волны и

- увеличением горизонтального размера антенны.

Однако использование таких подходов для увеличения разрешающей способности содержит в себе достаточное количество трудностей технического характера.

В РЛС бокового обзора с вдольфюзеляжной антенной для увеличения разрешения по азимуту используют длинную приемопередающую антенну.

В отличие от антенны в панорамной РЛС, такая антенна неподвижна относительно самолета и располагается вдоль фюзеляжа на его боковой поверхности или в подвесном контейнере. Благодаря этому размер антенны можно увеличить до 15м, что позволяет улучшить разрешение по азимуту в 8... 10 раз.

Антенна формирует один или два луча (при обзоре с двух сторон) (рис.7), направляемых перпендикулярно траектории движения самолета, т.е. в боковом направлении, отсюда и название «РЛС бокового обзора».

В полете лучи РЛС перемещаются вместе с самолетом, просматривая непрерывные полосы местности параллельно траектории полета самолета.

Серьезным недостатком РЛС с вдольфюзеляжной антенной, является зависимость разрешающей способности по путевой дальности (т.е. по азимуту) от дальности до объекта разведки (рис. 8).

Примечание:

если, например, на дальности Д=10км

разрешение по путевой дальности![]()

![]() =50м

, то на дальности Д=100км оно будет равно

500м.

=50м

, то на дальности Д=100км оно будет равно

500м.

Рис. 7. К объяснению принципа работы РЛС с вдольфюзеляжной антенной

Рис. 8. К объяснению зависимости разрешающей способности

по путевой дальности от дальности до объекта разведки

в РЛС с вдольфюзеляжной антенной

Последнее обстоятельство является существенным недостатком таких РЛС и не позволяет им эффективно решать всех задач радиолокационного наблюдения на больших удалениях от самолета.

Этого недостатка

лишены РЛС

с искусственной (синтезированной)

апертурой антенны (РСА).

Эти РЛС имеют реальную антенну длиной

всего

![]() м,

а синтезированную, получаемую путем

специальной обработки принимаемых

сигналов - несколько сотен метров.

м,

а синтезированную, получаемую путем

специальной обработки принимаемых

сигналов - несколько сотен метров.

Использование синтезированной антенны позволяет получить разрешение порядка нескольких метров, что вполне достаточно для наблюдения даже таких малоразмерных объектов, как автомобиль, танк, бронетранспортер и т.п. Правда, такие объекты на радиолокационном изображении отображаются как точечные, без передачи элементов их формы.

Принципиальной особенностью РСА является возможность отображения движущихся объектов. Для этого они должны иметь некоторую радиальную по отношению к РСА составляющую скорости движения.

РСА представляет собой когерентно-импульсную РЛС.

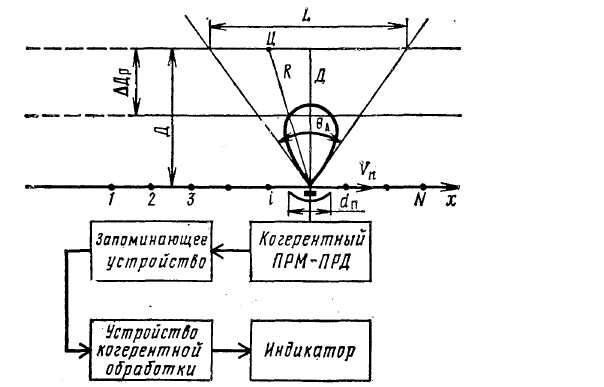

Антенна такой РЛС размером dA установлена неподвижно под углом 90° к линии пути самолета х (рис. 9). В этой РЛС обзор по боковой дальности Д осуществляется за счет распространения зондирующих импульсов, а по путевой дальности х (по азимуту) — за счет полета самолета.

Высокое разрешение по дальности обеспечивается за счет применения зондирующих импульсов малой длительности, а по азимуту — в результате когерентного накопления отраженного сигнала большой длительности с ЛЧМ.

Принцип

работы РСА

состоит в следующем. РСА перемещается

вдоль оси х

и

излучает радиоимпульсы в точках 1,

2,

3, ..., N. Расстояние

между этими точками одинаково и равно

![]() (Vn

- постоянная путевая скорость самолета;

(Vn

- постоянная путевая скорость самолета;

![]() -

период следования излучаемых

радиоимпульсов).

-

период следования излучаемых

радиоимпульсов).

Облучение цели начинается в момент входа ее в луч антенны (антенна в точке 1) и заканчивается при ее выходе из луча антенны (антенна в точке N). В течение всего времени облучения (Тобл) радиоимпульсы, которыми облучается цель, должны иметь одинаковые несущие частоты и начальные фазы, т. е. быть когерентными.

Отраженные от цели (точка Ц) радиоимпульсы принимаются этой же антенной практически в тех же точках 1, 2, 3, ..., N.

За счет изменения расстояния R между целью и РЛС начальная фаза отраженных импульсов от периода к периоду меняется по известному квадратичному закону. Выходные сигналы приемника поступают в запоминающее устройство. Запомненные сигналы суммируются в каждом периоде в устройстве когерентной обработки с учетом известного изменения фазы принимаемых импульсов, обусловленного перемещением антенны относительно цели.

В

результате, на

выходе этого устройства образуется

узкий импульс,

достигающий максимума в момент приема

N-го

отраженного

от цели импульса. Длительность этого

выходного импульса

![]() получается такой, как если бы вместо

реальной антенны размером

получается такой, как если бы вместо

реальной антенны размером

![]() использовалась

ФАР, длина (апертура) которой равна L.

использовалась

ФАР, длина (апертура) которой равна L.

Дело в том, что для ФАР нет принципиальной необходимости принимать сигнал от цели одновременно всеми ее элементами. Можно иметь только один элемент, который поочередно помещается в точки 1, 2, 3,…N, но при этом необходимо запоминающее устройство.

Расстояние L, которое пролетает самолет за время облучения цели, называют синтезированной апертурой.

Ширина

диаграммы направленности синтезированной

ФАР будет равна:

![]() ,

то есть угловая разрешающая способность

РСА по азимуту обратно пропорциональна

дальности до цели.

,

то есть угловая разрешающая способность

РСА по азимуту обратно пропорциональна

дальности до цели.

Линейная

разрешающая способность по азимуту

(по путевой дальности х)

будет равна:

![]() и, таким образом,

не зависит от дальности до цели.

и, таким образом,

не зависит от дальности до цели.

Рис. 9. К объяснению состава и принципа работы РЛС бокового обзора

с искусственной (синтезированной) апертурой

Время

![]() называют

временем

синтезирования.

На практике обычно

называют

временем

синтезирования.

На практике обычно

![]() и равно отрезку времени, на котором

параметры зондирующих импульсов можно

считать постоянными. При синтезированной

апертуре

и равно отрезку времени, на котором

параметры зондирующих импульсов можно

считать постоянными. При синтезированной

апертуре

![]() обеспечивается разрешающая способность

по азимуту

обеспечивается разрешающая способность

по азимуту

![]() .

.

Для

получения высококачественного

радиолокационного изображения в полосе

разведки

![]() ,

необходимо выполнять когерентное

суммирование для каждого элемента

дальности. Поэтому запоминающее

устройство и устройство когерентной

обработки (УКО) должны быть многоканальными

по дальности.

,

необходимо выполнять когерентное

суммирование для каждого элемента

дальности. Поэтому запоминающее

устройство и устройство когерентной

обработки (УКО) должны быть многоканальными

по дальности.

Доцент кафедры

Д. Корабейников