- •290 8 Конечный мозг или мозговая кора

- •292 8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

- •8 Конечный мозг или мозговая кора

8 Конечный мозг или мозговая кора

ется нижняя часть постцентральной извилины кзади от соматосенсорной области головы. Пути, соединяющие вестибулярный аппарат с корой, пока не обнаружены.

Как уже упоминалось, достигающие первичной сенсорной коры импульсы вызывают возбуждение вертикальных нейрональных колонок. Там импульсы сложным образом трансформируются и перестраиваются прежде чем быть переданными в другие корковые области (ассоциативные области), где они могут быть сопоставлены с ранее полученной информацией, и где окончательно оценивается их значимость. Мы до сих пор не знаем, как различные нейрональные ансамбли первичных корковых областей и вторичных и третичных ассоциативных областей взаимодействуют друг с другом. Также ничего неизвестно о том, как удается мозгу отбирать бесчисленные кусочки ежедневно поступающей информации и хранить их таким образом, что их можно в любое время вспомнить. Мелодия, картина и даже тонкий аромат цветка могут до мельчайших подробностей воскресить в памяти прошедшее много лет назад событие.

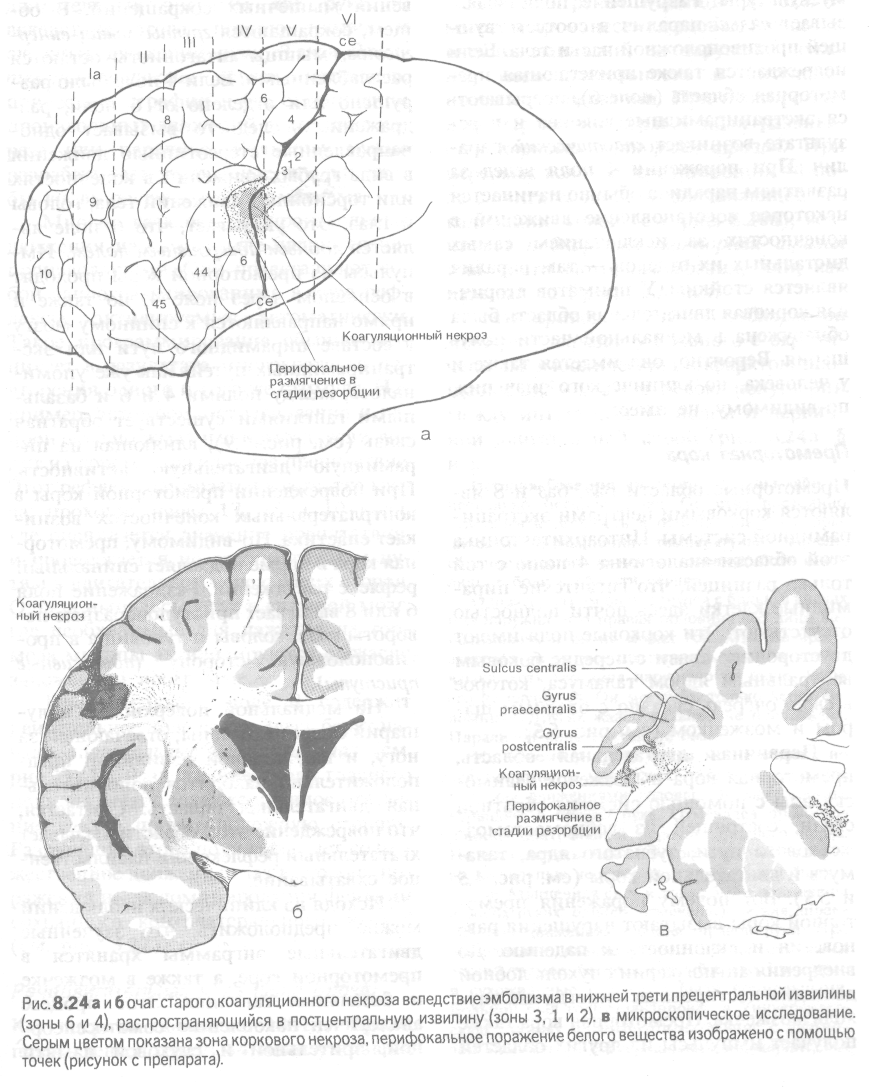

Как показано на рис. 8.23 и 8.24, первичные сенсорные и моторные корковые поля составляют не более двадцати процентов от общей поверхности коры. Остающаяся поверхность занята ассоциативными областями (см. рис. 8.26).

Лобная доля

Лобная доля включает в себя все корковые территории кпереди от центральной борозды, иными словами -- первичную соматомоторную кору прецен-тральной извилины (поле 4), премотор-ные зоны (поля 6а«, 6а£ и 8), префрон-тальные зоны (зоны 9, 10, 11, 12, 45, 46 и 47) и речедвигательный центр (поле 44) (см. рис. 8.23 и 8.24).

Первичная соматомоторная кора (Прецентральная извилина)

Прецентральная извилина или поле 4 дает начало всем произвольным движениям. Эта система произвольных движений у приматов и человека созревает довольно медленно. Первыми движениями ребенка являются хаотичные движения рук и ног, контролируемые экстрапирамидной системой. Постепенно движения становятся более направленными. После созревания системы пирамидного пути движения становятся ловкими и точными. Точность в выполнении сложных движений достигается их многократным повторением, запоминанием последовательности движений — моторной энграммой.

Первичная двигательная кора начинается вдоль дна центральной борозды и занимает большую часть передней центральной извилины, включая переднюю часть парацентральной дольки на медиальной поверхности полушария (поле 4 на рис. 8.23а и б). Ее толщина составляет около 4,5 мм; по гистологическому строению она является агра-нулярной и гетеротипной. Пятый слой содержит гигантские пирамидные клетки (клетки Беца), дающие начало сильно миелинизированным и быстропро-водящим волокнам пирамидного пути.

Афферентные стимулы к полю 4 исходят из вентроорального ядра таламуса (см. рис. 5.5), из премоторных зон 6 и 8 и из соматосенсорной области. Приблизительно 40% всех волокон пирамидного пути начинаются в 4 поле, около 20% — в постцентральной извилине, а остальные — вероятно в премо-торной зоне. Лишь 3—4% выходящих из 4 поля волокон являются аксонами гигантских пирамидных клеток. Раздражения 4 поля вызывает сокращения мышц на противоположной стороне тела, а также на стороне раздражения (мышцы лица и туловища).

Рис. 8.206 иллюстрирует соматото-

Функциональная организация коры 305

пическое распределение двигательных матосенсорных полях 3, 1 и 2 (см. рис. функций в 4 поле. Тело представлено в 8.20а). Части тела, выполняющие перевернутом виде, также как и в со- высокодифференцированные движения,

306