- •Степин б. Д

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 1

- •1.1. Стекло

- •1.2. Керамика, керметы, графит и асбест

- •1.3. Полимерные материалы

- •1.4. Металлы

- •1.5. Материалы для фильтрования

- •1.6. Резина и каучуки (пробки и шланги)

- •1.7. Смазки, замазки и уплотняющие средства

- •1.8. Вода

- •1.9. Ртуть

- •1.10. Монтажные приспособления, крепежные изделия и амортизаторы

- •Глава 2

- •2.1. Химические стаканы, колбы и реторты

- •2.2. Колокола, колпаки, склянки и пробирки

- •2.3. Промывалки, эксикаторы и сосуды Дьюара

- •2.4. Краны, зажимы, клапаны, затворы каплеуловители

- •2.5. Сифоны, переходные трубки, алоюки, шлифы, стеклянные трубки и капилляры

- •2.6. Делительные и капельные воронки, ампулы и бюксы

- •2.7. Холодильники

- •2.8. Ступки, чашки, тигли, лодочки и шпатели

- •2.9. Очистка и сушка химической посуды

- •Глава 3

- •3.1. Технохимические весы

- •3.2. Аналитические весы

- •3.3. Гидростатические весы

- •3.4. Газовые и торзионные (крутильные) весы

- •3.5. Специальные весы

- •3.6. Весовая комната

- •Глава 4

- •4.1. Мерные цилиндры, мензурки и другая мерная посуда

- •4.2. Мерные колбы и пикнометры

- •4.3. Пипетки

- •4.4. Бюретки

- •4.6. Определение плотности жидких и твердых веществ

- •Глава 5

- •5.1. Ртутные термометры

- •5.2. Газовые тензиметрические термометры

- •5.3. Паровые и жидкостные манометрические термометры

- •5.4. Термометры сопротивления

- •5.5. Термисторы

- •5.6. Термопары

- •5.7. Пирометры

- •5.8. Конусы Зегера (керамические пироскопы)

- •5.9. Регулирование температуры

- •5.10. Термостаты

- •5.11. Криостаты

- •Глава 6

- •6.4. Инфракрасные излучатели

- •6.6 Электропечи

- •6.7. Индукционные печи

- •6.8. Высокочастотные диэлектрические нагреватели

- •6.9. Газовые печи

- •6.10. Сушильные шкафы

- •6.11. Средства и приборы для охлаждения

- •6.12. Теплоизоляция

- •Глава 7

- •7.1. Измельчение

- •7.2. Высушивание и прокаливание порошков

- •7.3. Просеивание сухих порошков

- •7.4. Смешивание порошков

- •7.5. Хранение

- •7.6. Возгонка (сублимация) и десублимация

- •7.8. Определение температуры плавления

- •7.9. Измерение степени влажности

- •Глава 8

- •8.2. Перекачивание жидкости

- •8.3. Удаление влаги и растворенных газов из органических жидкостей

- •8.4. Перегонка жидкостей (дистилляция)

- •8.5. Молекулярная перегонка

- •8.6. Элементарная техника жидкостной экстракции

- •8.7. Определение температур кипения жидкостей

- •8.8. Капиллярные вискозиметры

- •8.9. Хранение жидкостей

- •Глава 9

- •9.1. Растворение.

- •9.2. Перемешивание

- •9.3. Выпаривание и концентрирование растворов

- •9.5. Промывание осадков

- •9.6. Кристаллизация веществ из растворов

- •9.7. Кристаллизация вещества из расплава

- •9.8. Выращивание монокристаллов

- •9.9. Экстракция примесей из смеси твердых фаз

- •9.10. Определение молярной массы вещества-неэлектролита

- •Глава10. Эксперименты с газами

- •10.1. Приборы для получения газов

- •10.2. Приборы для реакций газов с твердыми веществами

- •10.3. Очистка и осушка газов

- •10.4. Измерение давления газа

- •2 • 104 Па (150 торр).

- •10.5. Измерение давления пара вещества

- •10.6. Регулирование давления

- •10.7. Измерение расхода газа

- •10.8. Получение вакуума и избыточного давления

- •10.9. Ловушки для конденсации газов

- •10.10. Хранение газов

- •10.11. Измерение плотности и объема газов

- •10.12. Определение влажности газов

- •Глава 11. Электрохимические исследования и синтезы

- •11.2. Химические источники тока и электроды

- •11.3. Измерения водородного показателя

- •11.4. Электролиз

- •11.5. Электрический разряд в газах

- •11.6. Электродиализ

- •Глава 12

- •12.2. Автоклавы

- •12.3. Компрессоры

- •Глава 13

- •13.1. Микрососуды, микропипетки и пластинки

- •13.2. Градуированные микропипетки, микробюретки и микромерные колбы

- •13.3. Нагревание

- •13.4. Перемешивание и измельчение

- •13.5. Растворение, выпаривание и высушивание

- •13.6. Фильтрование

- •13.7. Перегонка и возгонка

- •13.8. Экстракция

- •13.9. Определение температур плавления и кипения

- •13.10. Определение плотности

- •Глава 14

- •14.1. Источники света

- •14.2. Жидкостные, стеклянные и интерференционные светофильтры

- •14.3. Фотохимические реакторы

13.6. Фильтрование

Разделение двух микрофаз (твердой и жидкой) осуществляют с помощью многочисленных приспособлений и приемов - декантации, простого и вакуумного фильтрования, с применением фильтровальных палочек и центрифугирования. Среди таких операций с небольшими количествами вещества технически наиболее разработан процесс фильтрования.

Декантирование. Этим способом пользуются тогда, когда крупинки твердой фазы плотно и быстро оседают на дно микропробирки, например после центрифугирования, и маточный раствор сравнительно легко сливается с осадка. Небольшие объемы жидкой фазы декантируют непосредственно в «баллончик» (рис. 312,а), объем которого должен быть несколько больше, чем объем извлекаемой с осадка жидкой фазы.

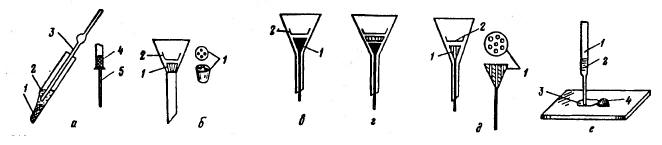

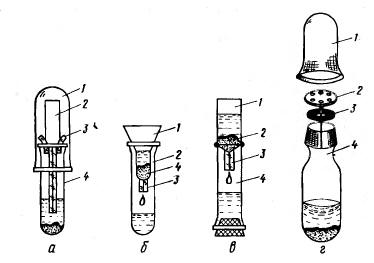

Рис. 312. Способы декантирования и фильтрования микроколичеств вещества:

баллончиком (а), через пластинку Витта (6), при помоши иглы Вильштеттера (в), иглы и пластинки Витта (г),

перфорированной иглы (д) и пипетки (е):

е: I - пипетка; 2 - фильтрат; 3 - кусок фильтровальной бумаги; 4 - осадок с раствором

Если твердая фаза 1не представляет собой плотного осадка, т. е. жидкость над ним содержит отдельные частицы, то в конец длинной трубки "баллончика" 3 вставляют в качестве фильтра небольшой тампон 4 из полимерной или обычной ваты. Его вводят в капилляр баллончика при помощи стеклянной нити 5 на расстояние 2 - 3 мм от конца. Для этого несколько расширяют конец баллончика. Чтобы разделить микрофазы, конец баллончика с тампоном погружают в суспензию и, осторожно нагревая шарик (см. рис. 301,а), сначала вытесняют воздух, после чего при охлаждении засасывают фильтрат. Фильтр удаляют, отломив кончик капилляра. Остаток жидкости над осадком снимают узкой полоской фильтровальной бумаги, которую опускают в микропробирку до поверхности осадка.

Если твердая фаза нуждается в промывке, то ее после отделения снова смешивают с растворителем и операцию декантирования повторяют.

Простое фильтрование ведут с использованием микроворонок, в которые вкладывают либо конический фарфоровый конус 1 (рис. 312,6) с отверстиями (пластинку Витта), либо стеклянную нить со шляпкой 1 (рис. 312,в), называемую иглой Вильштеттера, либо то и другое вместе (рис. 312,г). Сверху этих приспособлений помещают листок 2 фильтровальной бумаги. Диаметр бумажного фильтра должен быть на несколько миллиметров больше диаметра пластинки Витта и шляпки иглы Вильштеттера. Фильтровальную бумагу перед фильтрованием смачивают водой и прижимают к стенкам микроворонки.

Вильштеттер Рихард Мартин (1872-1942) - немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии 1915 г.

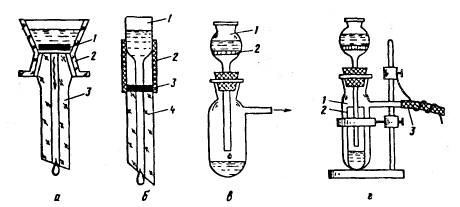

Рис. 313. Приспособления для вакуумного фильтрования с пришлифованной микроворонкой (а), с воронкой, упирающейся в фильтр (б) и воронкой с пористым стеклянным дном (в). Устройство для сбора фильтрата (г)

Пластинка Витта вследствие конической формы хорошо вкладывается в микроворонку, но при надавливании на один край может легко перевернуться. От этого недостатка свободна игла Вильштеттера. Некоторые фирмы выпускают видоизмененную шляпку иглы в виде перфорированного конуса 1 (рис. 312,5). Конус не поворачивается и скорость фильтрации через него больше.

Али марин предложил простую операцию по отделению 0,2 -0,6 мл раствора от осадка, техническое выполнение которой ясно из рис. 312,е.

Алимарин Иван Павлович (1903 - I9S9) - русский химик-аналитик, академик, один из основателей аналитической микрохимии.

Вакуумное мнкрофильтрование осуществляют при помоши самых разнообразных приспособлений, часть которых представлена на рис. 313.

В одном из них на пришлифованный конец капилляра 3 (рис. 313,а) надевают микроворонку 2 (рисунок увеличен в масштабе), а отверстие капилляра закрывают кружком 1 фильтровальной бумаги.

В другом приспособлении на кружок фильтровальной бумаги 3 (рис. 313,6) устанавливают плоский конец микроворонки 1, которую скрепляют с капилляром 4 отрезком резиновой трубки 2. Концы капиллярных трубок закрепляют в резиновой пробке микроколбы Бунзена (см. рис. 22), присоединенных к водоструйному насосу (см. рис. 258). Вместо колбы Бунзена применяют устройство, представленное на рис. 313,в, у которого воронка 1 имеет фильтрующую пористую стеклянную пластинку 2. Если нужно собрать фильтрат, то применяют прибор, состоящий из

двух микропробирок 1 и 2 (рис. 313,г). Резиновый шланг 5 этого Прибора присоединяют к водоструйному насосу.

Рис 314. Приборы для вакуумного фильтрования Векслера (а) и Бейли

а: I - воронка; 2 - слой асбеста; 3 -стеклянные бусинки; 4 - резиновый шланг; 5 – микропробирка

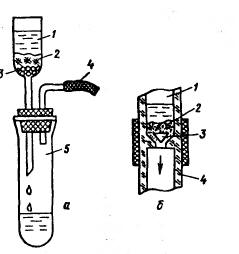

Рис. 315. Фильтровальные трубки (а) и приборы (б, в):

а: 1 - с пористой стеклянной пластинкой; 2-е пористым стеклянным цилиндром; 3-е тампоном из полимерной ваты;

4-е гильзой из фильтровальной бумаги: 5-е привязанным тампоном из фильтровальной бумаги

Для вакуумного микрофильтрования пригодны также приборы Векслера (рис. 314,а) и Бейли (рис. 314,6). Конструкция Прибора Векслера понятна из приведенного рисунка, а из прибора Бейли показан только узел соединения ножки 1 микроворонки с капилляром 4 (увеличенный масштаб изображения), связанным с микроколбой Бунзена или микропробиркой с боковым отростком. Конус 3 имеет боковые канавки для прохода фильтрата, а фильтром служит слой чистого асбеста 2 (см. разд. 1.2).

Микротрубки для фильтрования. Отделение небольших количеств твердой фазы от жидкой удобно проводить при помощи фильтровальных трубок с внутренним диаметром 1,0 - 2,0 мм (рис. 315,а), погружаемых концом с фильтром в суспензию. Другой конец трубок присоединяют к приемнику фильтрата 4 (рис. 315,й) или 5 (рис. 315,е). Фильтрование с помощью трубок протекает под вакуумом, создаваемым водоструйным насосом (см. рис. 258). Резиновый шланг 5 (рис. 315.Э), соединяющий колбу Бунзена 3 с водоструйным насосом, должен иметь зажим Гофмана (см. рис. 37,о) для регулирования скорости отсасывания фильтрата, которую делают небольшой и равномерной.

В последних двух приборах фильтровальную трубку 2 устанавливают так, чтобы микропробирку 7 можно было поднимать и опускать. Фильтровальную трубку сначала погружают в верхнюю часть раствора. По мере отсасывания жидкости трубку постепенно опускают.

Налет осадка на фильтре тщательно счищают микрошпателем (см. рис. 308,6), а на внутренние стенки микропробирки по каплям выливают небольшое количество растворителя, чтобы смыть на дно прилипшие частички осадка. Затем фильтрование возобновляют и частички твердой фазы подобным образом промывают еще раз. Трубка 3 с краном (рис. 315,в) нужна для впуска воздуха в приемник 5 после отключения вакуума краном на трубке 4.

Центрифугирование. Твердую и жидкую фазы разделяют центрифугированием с использованием микропробирок с оттянутым концом (см. разд. 9.4). В результате центрифугирования осадок заполняет узкую часть пробирки. Находящуюся над ним жидкость удаляют баллончиком или капиллярной пипеткой (см. рис. 312,а).

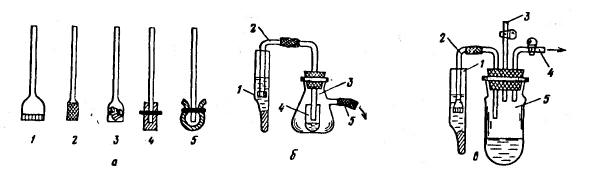

Вместо капиллярных баллончиков применяют и ряд других приспособлений. Одно из них состоит из двух микропробирок 1 и 4 (рис. 316,а). В одну из них вставляют трубку 2 с капиллярным концом и закрепляют кольцом 3 из фильтровальной бумаги (два-три слоя). Затем надевают на пробирку 4 более широкую пробирку 7, переворачивают весь прибор и помещают в патрон центрифуги. В процессе центрифугирования осадок, находящийся в пробирке 4, отфильтровывается через кольцо 3 в пробирку 7. Для промывания осадка прибор вынимают из центрифуги, удаляют из пробирки 1 фильтрат, и в трубку 2 вводят промывную жидкость, которая, пройдя капилляр, собирается в пробирке 4. Затем надевают снова пробирку 1, переворачивают прибор и центрифугируют.

Рис. 316. Приспособления для центрифугирования с капиллярной ножкой (в), с микроворонкой (б),

с приплавенными трубками (в) и прибор Скау (г)

Приспособление другого типа состоит из микропробирки 2, микроворонки 1 с капилляром в конце ножки, имеющим внутренний диаметр 2-3 мм. Над капилляром помещают либо тампон из фильтровальной бумаги 4, либо слой кашицы из той же бумаги (см. разд. 1.5), уплотненный плоским концом стеклянной палочки. Длина пробирки 2 около 50 - 60 мм, а диаметр 8 -12 мм. В микроворонку 1 наливают суспензию и подвергают ее центрифугированию.

Можно приплавить друг к другу две трубки, одна из которых оканчивается капилляром 3 (рис. 316,в). Над капилляром помещают слой кашицы 2 из фильтровальной бумаги. Такое устройство перед фильтрованием центрифугируют 15 - 20 с для уплотнения бумажной массы, а затем уже вносят в трубку 1 суспензию и центрифугируют 1 - 2 мин. Фильтрат отделяют, удалив пробку из трубки 4. Осадок промывают добавлением в трубку 7 одной-двух капель растворителя и последующим центрифугированием.

В приборе Скау (рис. 316,г) на иглу перфорированной шляпки 2 надевают кружок фильтровальной бумаги 3, который вместе со шляпкой зажимают колпачком 1, надвинутым на шлиф пробирки 4. После этого прибор переворачивают, и суспензию, находящуюся в пробирке 4, центрифугируют 1-2 мин. Маточный раствор стекает в колпачок 1, а на кружке фильтровальной бумаги 3 остается плотный слой осадка твердой фазы. Для его промывки колпачок осторожно снимают, выливают из него фильтрат, извлекают иглу с фильтром и осадком, в пробирку 4 заливают 1 - 2 мл промывной жидкости, осторожно вставляют иглу с фильтром и осадком на место, надевают колпачок, переворачивают прибор и снова центрифугируют.

Для центрифугирования применяют ручную или механическую центрифуги с числом оборотов от 2000 до 5000 об/мин (см. разд. 9.4).