- •Степин б. Д

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 1

- •1.1. Стекло

- •1.2. Керамика, керметы, графит и асбест

- •1.3. Полимерные материалы

- •1.4. Металлы

- •1.5. Материалы для фильтрования

- •1.6. Резина и каучуки (пробки и шланги)

- •1.7. Смазки, замазки и уплотняющие средства

- •1.8. Вода

- •1.9. Ртуть

- •1.10. Монтажные приспособления, крепежные изделия и амортизаторы

- •Глава 2

- •2.1. Химические стаканы, колбы и реторты

- •2.2. Колокола, колпаки, склянки и пробирки

- •2.3. Промывалки, эксикаторы и сосуды Дьюара

- •2.4. Краны, зажимы, клапаны, затворы каплеуловители

- •2.5. Сифоны, переходные трубки, алоюки, шлифы, стеклянные трубки и капилляры

- •2.6. Делительные и капельные воронки, ампулы и бюксы

- •2.7. Холодильники

- •2.8. Ступки, чашки, тигли, лодочки и шпатели

- •2.9. Очистка и сушка химической посуды

- •Глава 3

- •3.1. Технохимические весы

- •3.2. Аналитические весы

- •3.3. Гидростатические весы

- •3.4. Газовые и торзионные (крутильные) весы

- •3.5. Специальные весы

- •3.6. Весовая комната

- •Глава 4

- •4.1. Мерные цилиндры, мензурки и другая мерная посуда

- •4.2. Мерные колбы и пикнометры

- •4.3. Пипетки

- •4.4. Бюретки

- •4.6. Определение плотности жидких и твердых веществ

- •Глава 5

- •5.1. Ртутные термометры

- •5.2. Газовые тензиметрические термометры

- •5.3. Паровые и жидкостные манометрические термометры

- •5.4. Термометры сопротивления

- •5.5. Термисторы

- •5.6. Термопары

- •5.7. Пирометры

- •5.8. Конусы Зегера (керамические пироскопы)

- •5.9. Регулирование температуры

- •5.10. Термостаты

- •5.11. Криостаты

- •Глава 6

- •6.4. Инфракрасные излучатели

- •6.6 Электропечи

- •6.7. Индукционные печи

- •6.8. Высокочастотные диэлектрические нагреватели

- •6.9. Газовые печи

- •6.10. Сушильные шкафы

- •6.11. Средства и приборы для охлаждения

- •6.12. Теплоизоляция

- •Глава 7

- •7.1. Измельчение

- •7.2. Высушивание и прокаливание порошков

- •7.3. Просеивание сухих порошков

- •7.4. Смешивание порошков

- •7.5. Хранение

- •7.6. Возгонка (сублимация) и десублимация

- •7.8. Определение температуры плавления

- •7.9. Измерение степени влажности

- •Глава 8

- •8.2. Перекачивание жидкости

- •8.3. Удаление влаги и растворенных газов из органических жидкостей

- •8.4. Перегонка жидкостей (дистилляция)

- •8.5. Молекулярная перегонка

- •8.6. Элементарная техника жидкостной экстракции

- •8.7. Определение температур кипения жидкостей

- •8.8. Капиллярные вискозиметры

- •8.9. Хранение жидкостей

- •Глава 9

- •9.1. Растворение.

- •9.2. Перемешивание

- •9.3. Выпаривание и концентрирование растворов

- •9.5. Промывание осадков

- •9.6. Кристаллизация веществ из растворов

- •9.7. Кристаллизация вещества из расплава

- •9.8. Выращивание монокристаллов

- •9.9. Экстракция примесей из смеси твердых фаз

- •9.10. Определение молярной массы вещества-неэлектролита

- •Глава10. Эксперименты с газами

- •10.1. Приборы для получения газов

- •10.2. Приборы для реакций газов с твердыми веществами

- •10.3. Очистка и осушка газов

- •10.4. Измерение давления газа

- •2 • 104 Па (150 торр).

- •10.5. Измерение давления пара вещества

- •10.6. Регулирование давления

- •10.7. Измерение расхода газа

- •10.8. Получение вакуума и избыточного давления

- •10.9. Ловушки для конденсации газов

- •10.10. Хранение газов

- •10.11. Измерение плотности и объема газов

- •10.12. Определение влажности газов

- •Глава 11. Электрохимические исследования и синтезы

- •11.2. Химические источники тока и электроды

- •11.3. Измерения водородного показателя

- •11.4. Электролиз

- •11.5. Электрический разряд в газах

- •11.6. Электродиализ

- •Глава 12

- •12.2. Автоклавы

- •12.3. Компрессоры

- •Глава 13

- •13.1. Микрососуды, микропипетки и пластинки

- •13.2. Градуированные микропипетки, микробюретки и микромерные колбы

- •13.3. Нагревание

- •13.4. Перемешивание и измельчение

- •13.5. Растворение, выпаривание и высушивание

- •13.6. Фильтрование

- •13.7. Перегонка и возгонка

- •13.8. Экстракция

- •13.9. Определение температур плавления и кипения

- •13.10. Определение плотности

- •Глава 14

- •14.1. Источники света

- •14.2. Жидкостные, стеклянные и интерференционные светофильтры

- •14.3. Фотохимические реакторы

8.8. Капиллярные вискозиметры

Вязкость - свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой при разных видах деформации. Количественной характеристикой вязкости являются динамическая и кинематическая вязкости.

Динамическая вязкость, или коэффициент вязкости (символ η, Па * с) определяется из уравнения

dF = η(dυ/dl)dS. (8.7)

где dF - сила внутреннего трения, действующая на площадку dS внутреннего слоя жидкости при градиенте скорости dυ >/dl, с-1.

Внесистемная единица коэффициента вязкости - пуаз (П): 1 П = 0,1 Па*с. Коэффициент вязкости воды при 20 °С довольно точно равен 0,01 П или 1 сП (сантипуазу). Более точное значение η(Н2О) при 20 СС равно 0,010019 ± 0,000003 П.

Кинематическая вязкость (символ υ, м2/с) - величина, равная отношению коэффициента вязкости жидкости к ее плотности р:

υ = η/ (8.8)

Единица кинематической вязкости, равная 1 см2/с» получила название стокса (Ст). Величина, обратная коэффициенту вязкости,

= η -1 (8.9)

является текучестью жидкости.

Относительная вязкость (символ η от, безразмерная величина) равна отношению коэффициента вязкости жидкости ηв к значению коэффициента вязкости чистого растворителя - эталонной жидкости с известным значением ηэ:

η от = ηB /ηЭ (8.10)

Обычно в качестве эталонной жидкости применяют воду, для которой при 20 °С ηЭ = 1,0019 сП = 1,0019* 10-2 Па • с. Рекомендуют и другие эталонные жидкости: бензол С6Н6 (ηЭ = 6,468* 10-4 Па • с, 20 °С), этанол С2Н5ОН (ηЭ = 1,09 • 10- 3 Па*с, 25 °С).

Большой диапазон значений динамической вязкости и свойств исследуемых жидкостей обусловили разнообразие методов определения вязкости и конструкций вискозиметров: капиллярные, шариковые, ротационные, ультразвуковые, вибрационные и др., позволяющие измерять значения ηЭ до 1012 Ш,с от нескольких градусов кельвина до 1500 К при давлениях до

1 ГПа.

В этом разделе рассматриваются только наиболее часто употребляемые в обычных лабораториях капиллярные вискозиметры.

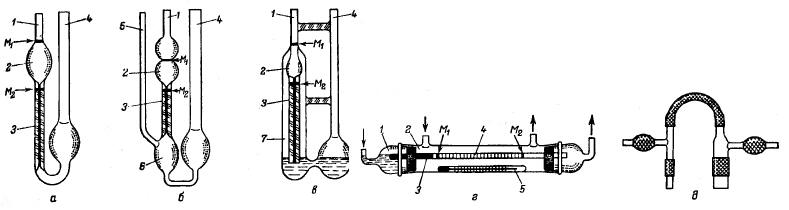

Рис. 176. Вискозиметры Оствальда (а), Уббелоде, или ВПЖ-1 (б), Мартина (в).

Микровискозиметр (г) и насадка Эппельбея (д)

Метод измерения скорости истечения исследуемой жидкости через капилляр при постоянных давлении и температуре является простым и достаточно точным для жидкостей, вязкость которых лежит в интервале от 10-3 до 103 Па *с.

Наиболее широко используют в лабораториях капиллярный вискозиметр Оствальда (рис. 176, а). Чтобы определить вязкость с его помощью, точно измеренный объем эталонной жидкости (2-5 мл) пипеткой вносят в колено 4 прибора, который затем помещают в термостат, поддерживающий температуру 20 ± 0,1 °С. Ртутный резервуар контрольного термометра должен находиться при этом на одном уровне с серединой капилляра 3,а уровень жидкости в вискозиметре не должен быть выше уровня жидкости в термостате.

Значение динамической вязкости жидкости сильно зависит от температуры. Например, вязкость воды при 20 °С изменяется на 2,5% при изменении температуры на 1 0С, а вязкость касторового масла при той же температуре изменяется на 8,5% с изменением ее на 1 °С.

После установления постоянной температуры эталонную жидкость при помощи груши, одетой на левое колено 1, засасывают через капилляр из колена 4 так, чтобы ее мениск был несколько выше метки M1 и расширение 2 было полностью заполнено. После этого грушу снимают и дают возможност. жидкости стекать. Время τэ, необходимое для перемещения мениска эталонной жидкости от метки М1 до метки М2, измеряв секундомером с точностью до 0,05 с. Коэффициент вязкости эталонной жидкости ηэ дается выражением

ηэ = ЭτЭ, (8.11)

где к - постоянная вискозиметра, Па • мл/г; Э - плотность эталонной жидкости (в г/мл) при температуре опыта.

Из этого выражения находят постоянную к вискозиметра. Затем опыт повторяют с тем же точным объемом исследуемой жидкости В:

ηв = BτB. (8.12)

После деления первого выражения на второе получаем расчетную формулу

ηв = ηэ (BτB /ЭτЭ) (8.13)

Определение постоянной вискозиметра проводят периодически перед каждым измерением коэффициента вязкости. Прежде чем выполнять измерения вискозиметр последовательно промывают бензином или ацетоном, хромовой смесью, чистой водой, этанолом, диэтиловым эфиром, после чего продувают обеспыленным сухим воздухом (см. разд. 2.9). Размеры прибора, длину и диаметр капилляра, эталонную жидкость выбирают так, чтобы значения τB и τЭэ лежали в интервале 100 - 200 с.

В основе уравнения (8.13) лежит предположение о постоянстве среднего столба жидкости между метками M1 и M2, так как в прибор вводят точный и постоянный объем жидкости при одной и той же температуре жидкости в пипетке и термостатируемом вискозиметре.

Если же температуры жидкости до и после ее введения в прибор различны, то средняя высота столба жидкости уже не будет постоянной, что, естественно, внесет некоторую погрешность в определение вязкости.

Ошибку в измерения может внести и различие в поверхностном натяжении эталонной и исследуемой жидкостей. Пока уровень жидкости понижается в расширении 2 (рис. 176, о), имеющем достаточно большой диаметр, чтобы капиллярными явлением можно было пренебречь, существенной погрешности в измерение не вносится. Но когда жидкость опустится в нижнюю конусообразную часть расширения 2, влияние поверхностного натяжения начнет возрастать и достигнет максимального значения в капилляре до отметки М2. Для устранения этого влияния Джонс и Визей предложили выше и ниже метки М2 на 10 мм делать диаметр капилляра таким же, как и у метки М1 (более широким).

Джоне Гарри (1865 - 1916) - американский физикохимик, ученик Оствальда

Перед измерениями вискозиметр следует тщательно установить в вертикальном положении (по отвесу), чтобы гидростатическое давление при истечении жидкости через капилляр было одним и тем же как при калибровке, так и при измерении вязкости исследуемой жидкости.

Когда капилляр имеет внутренний диаметр порядка 0,1 -0, 2 мм, то при точности измерений около 0,1 % необходимо следить, чтобы в жидкость и вискозиметр не попала пыль, мельчайшие капли другой жидкости, не смешивающейся с исследуемой, или пузырьки газа. В противном случае эти инородные включения фактически уменьшат диаметр капилляра и вызовут большие погрешности в определении вязкости. Надо заметить, что инородные включения могут иметь размер, ненаблюдаемый визуально.

Поэтому весь вискозиметр и особенно капилляр перед работой подвергают, как было сказано выше, тщательной очистке от поверхностных загрязнений. Также должна быть очищена от взвешенных и коллоидных частиц эталонная и исследуемая жидкости (перегонкой, фильтрованием через стеклянный пористый фильтр,( см. разд. 1.5).

Наилучшим способом обнаружить погрешность, появившуюся от загрязнений капилляра, является повторение измерения вязкости жидкости при помощи других вискозиметров того же типа.

Для предотвращения попадания в вискозиметр посторонних частиц из воздуха применяют приставку Эппельбея (рис. 176, д), надеваемую на трубки 1 и 4 вискозиметров. В шариках приставки располагают плотные тампоны из полимерной ваты.

При засасывании жидкости через капилляр резиновой грушей на резиновую трубку приставки надевают зажим Гофмана, который открывают во время измерения времени истечения жидкости.

С помощью вискозиметра марки ВПЖ-1 отечественного производства (рис. 176, б) определяют кинематическую вязкость следующим образом. В колено 4 вводят такое количество жидкости, чтобы мениск ее в колене 1 чуть не доходил до нижнего отверстия капилляра 3. Затем вискозиметр опускают в термостат выдерживают 10- 15 мин при 20 ±0,1 °С. После этого, не вынимая его из термостата, закрыв пальцем отросток 5 при помощи груши, надетой на колено 1, засасывают жидкость выше метки M1, следя за тем, чтобы в резервуаре 6 не образовалось разрыва жидкости. Прекратив засасывание и отняв палец от трубки 5, дают жидкости стекать в расширение 6 и наблюду за понижением ее мениска. Как только он коснется метки М1 включают секундомер, который останавливают в момент прикосновения мениска к метке М2.

Записав время истечения жидкости, повторяют эксперимент не менее 4-5 раз. Затем вискозиметр моют, сушат и вновь заполняют, но уже эталонной жидкостью и проводят не менее 4 - 5 измерений.

Если результаты двух последних измерений совпадают в пределах 0,3%, то находят среднее арифметическое время истечения и вычисляют постоянную вискозиметра (в сСт/с):

к = υ Э/τЭ. (8.14)

Параметры вискозиметров марок ВПЖ-1 и ВПЖ-2 (ГОСТ 10028-67) приведены в табл. 30.

Значение кинематической вязкости (в сСт) вычисляют из соотношения

Υ =kτg/980,7, . (8.15)

где τ - время истечения, с; g - ускорение силы тяжести в месте измерения вязкости, см/с2.

Допускают, что g/980,7 1, если погрешность ±0,02% не имеет значения.

При использовании пипеточного вискозиметра Мартина (1925 г.) избыток исследуемой или эталонной жидкости вводят в трубку 4 (рис. 176, в), после чего прибору придают наклонное положение и через капилляр 3 засасывают в расширение 2 жидкость до уровня немного более высокого, чем метка M1. Когда восстанавливают вертикальное положение вискозиметра, жидкость в трубке 7 должна закрывать только нижний конец капилляра. Емкость расширения 2 составляет 3-6 мл, капилляр имеет длину 100 - 200 мм, а внутренний диаметр-0,1-0,3мм. Перед измерением вискозиметр с закрытой трубкой 1 погружают в термостат и по достижении равенства температур термостатной и исследуемой жидкостей (10-20 мин) открывают трубку 1.

Считают, что погрешности, связанные с различными значениями поверхностного натяжения исследуемой и калибровочной жидкостей и неполным их вытеканием, являются незначительными. Допускают, что толщина жидкой пленки, остающейся на стенках вискозиметра, приблизительно постоянна для различных жидкостей.

Мартин Арчер Джон Портер (р. 1910) - английский биохимик и физикохимик, лауреат Нобелевской премии.

Таблица 30. Параметры вискозиметров ВПЖ-1,ВПЖ-2

Внутренний диаметр капилляра, мм |

Значение постоянной к, сСт/с |

Вместимость резервуара 2 (рис. 176, 6, в), мл |

0,34 ±0,02 0,54 ± 0,02 |

3 *10-3 0,01 |

1,5 ±0,2 0, 3,0 ± 0,3 |

Если надо определить вязкость небольшого объема жидкости, хо применяют микровискозиметр (рис. 176, г). Прибор состоит из капилляра 4 с нанесенной на него шкалой, помешенного в термостатируемую рубашку 2 с термометром 5. Концы капилляра сообщаются с сосудами 1 вместимостью около 1 мл. Левый сосуд 1 содержит исследуемую жидкость 3, которую под строго контролируемым давлением (водяной манометр, см. разд. 10.4) вводят в капилляр до метки M1. Затем создают небольшое давление и пускают секундомер, отмечая время, в течение которого столбик жидкости пройдет путь от метки M1 до метки М2- Аналогичную операцию проводят и с эталонной жидкостью при точно таком же внешнем давлении. Значение коэффициента вязкости вычисляют, как и при работе с вискозиметром Оствальда.