- •Степин б. Д

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 1

- •1.1. Стекло

- •1.2. Керамика, керметы, графит и асбест

- •1.3. Полимерные материалы

- •1.4. Металлы

- •1.5. Материалы для фильтрования

- •1.6. Резина и каучуки (пробки и шланги)

- •1.7. Смазки, замазки и уплотняющие средства

- •1.8. Вода

- •1.9. Ртуть

- •1.10. Монтажные приспособления, крепежные изделия и амортизаторы

- •Глава 2

- •2.1. Химические стаканы, колбы и реторты

- •2.2. Колокола, колпаки, склянки и пробирки

- •2.3. Промывалки, эксикаторы и сосуды Дьюара

- •2.4. Краны, зажимы, клапаны, затворы каплеуловители

- •2.5. Сифоны, переходные трубки, алоюки, шлифы, стеклянные трубки и капилляры

- •2.6. Делительные и капельные воронки, ампулы и бюксы

- •2.7. Холодильники

- •2.8. Ступки, чашки, тигли, лодочки и шпатели

- •2.9. Очистка и сушка химической посуды

- •Глава 3

- •3.1. Технохимические весы

- •3.2. Аналитические весы

- •3.3. Гидростатические весы

- •3.4. Газовые и торзионные (крутильные) весы

- •3.5. Специальные весы

- •3.6. Весовая комната

- •Глава 4

- •4.1. Мерные цилиндры, мензурки и другая мерная посуда

- •4.2. Мерные колбы и пикнометры

- •4.3. Пипетки

- •4.4. Бюретки

- •4.6. Определение плотности жидких и твердых веществ

- •Глава 5

- •5.1. Ртутные термометры

- •5.2. Газовые тензиметрические термометры

- •5.3. Паровые и жидкостные манометрические термометры

- •5.4. Термометры сопротивления

- •5.5. Термисторы

- •5.6. Термопары

- •5.7. Пирометры

- •5.8. Конусы Зегера (керамические пироскопы)

- •5.9. Регулирование температуры

- •5.10. Термостаты

- •5.11. Криостаты

- •Глава 6

- •6.4. Инфракрасные излучатели

- •6.6 Электропечи

- •6.7. Индукционные печи

- •6.8. Высокочастотные диэлектрические нагреватели

- •6.9. Газовые печи

- •6.10. Сушильные шкафы

- •6.11. Средства и приборы для охлаждения

- •6.12. Теплоизоляция

- •Глава 7

- •7.1. Измельчение

- •7.2. Высушивание и прокаливание порошков

- •7.3. Просеивание сухих порошков

- •7.4. Смешивание порошков

- •7.5. Хранение

- •7.6. Возгонка (сублимация) и десублимация

- •7.8. Определение температуры плавления

- •7.9. Измерение степени влажности

- •Глава 8

- •8.2. Перекачивание жидкости

- •8.3. Удаление влаги и растворенных газов из органических жидкостей

- •8.4. Перегонка жидкостей (дистилляция)

- •8.5. Молекулярная перегонка

- •8.6. Элементарная техника жидкостной экстракции

- •8.7. Определение температур кипения жидкостей

- •8.8. Капиллярные вискозиметры

- •8.9. Хранение жидкостей

- •Глава 9

- •9.1. Растворение.

- •9.2. Перемешивание

- •9.3. Выпаривание и концентрирование растворов

- •9.5. Промывание осадков

- •9.6. Кристаллизация веществ из растворов

- •9.7. Кристаллизация вещества из расплава

- •9.8. Выращивание монокристаллов

- •9.9. Экстракция примесей из смеси твердых фаз

- •9.10. Определение молярной массы вещества-неэлектролита

- •Глава10. Эксперименты с газами

- •10.1. Приборы для получения газов

- •10.2. Приборы для реакций газов с твердыми веществами

- •10.3. Очистка и осушка газов

- •10.4. Измерение давления газа

- •2 • 104 Па (150 торр).

- •10.5. Измерение давления пара вещества

- •10.6. Регулирование давления

- •10.7. Измерение расхода газа

- •10.8. Получение вакуума и избыточного давления

- •10.9. Ловушки для конденсации газов

- •10.10. Хранение газов

- •10.11. Измерение плотности и объема газов

- •10.12. Определение влажности газов

- •Глава 11. Электрохимические исследования и синтезы

- •11.2. Химические источники тока и электроды

- •11.3. Измерения водородного показателя

- •11.4. Электролиз

- •11.5. Электрический разряд в газах

- •11.6. Электродиализ

- •Глава 12

- •12.2. Автоклавы

- •12.3. Компрессоры

- •Глава 13

- •13.1. Микрососуды, микропипетки и пластинки

- •13.2. Градуированные микропипетки, микробюретки и микромерные колбы

- •13.3. Нагревание

- •13.4. Перемешивание и измельчение

- •13.5. Растворение, выпаривание и высушивание

- •13.6. Фильтрование

- •13.7. Перегонка и возгонка

- •13.8. Экстракция

- •13.9. Определение температур плавления и кипения

- •13.10. Определение плотности

- •Глава 14

- •14.1. Источники света

- •14.2. Жидкостные, стеклянные и интерференционные светофильтры

- •14.3. Фотохимические реакторы

4.4. Бюретки

Бюретка - цилиндрическая стеклянная трубка с делениями, краном или зажимом, проградуированная в миллилитрах. бюретки применяют для точного измерения небольших объемов и при титровании. Различают бюретки объемные, весовые, поршневые, газовые и микробюретки.

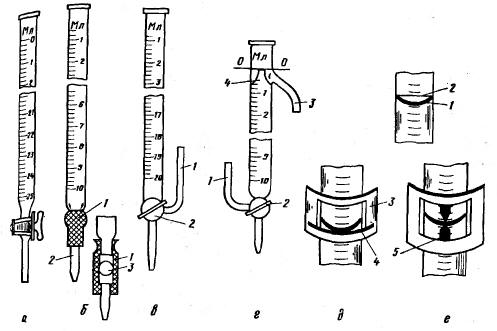

Рис. 81. Бюретки: с одноходовым краном (а), резиновой трубкой (б), трехходовым краном (в) и автоматическим нулем (г). Приспособления для отсчета объемов жидкости (д е)

Объемные бюретки (рис. 81, а-г) с ценой деления в 0,1 мл позволяют вести отсчет с точностью до 0,02 мл. Бескрановые бюретки Мора (рис. 81, б) имеют в нижней части резиновую трубку 1 с капилляром 2. Резиновая трубка пережимается либо зажимом Мора (см. рис. 37, б), либо внутрь ее закладывают стеклянный шарик 3 или палочку с шарообразным утолщением. Жидкость из такой бюретки вытекает при нажатии пальцами на верхнюю часть шарика. Бюретки с резиновой трубкой применяют для слабо щелочных растворов, обычно заедающих притертые стеклянные краны.

Недостаток таких бюреток в том, что резиновая трубка в начале и в конце выливания раствора растягивается в разной степени, вследствие разницы гидростатических давлений и различной степени обжатия шарика пальцами. Погрешность будет меньше, если использовать сравнительно толстостенный и короткий эластичный кусок резиновой трубки, а зажим надевать на нее всегда на одном и том же месте. При этом следует также избегать растворов, окисляющих каучук, в частности растворов иода в водном растворе KI.

Если раствор оставляет на стенках бюретки прилипшие капли, то ее подвергают силиконированию (см. разд. 4.3).

Заполняют бюретку раствором через воронку с коротким концом, не доходящим до нулевого деления. Затем раствор спускают так, чтобы он заполнил всю часть бюретки ниже крана или зажима до нижнего конца капилляра. Только после этого раствор в бюретке устанавливают на нулевое деление, при этом в нижней ее части не должно остаться ни одного пузырька воздуха. Можно заполнять бюретку и снизу, если она имеет двухходовой кран 2 (рис. 81, в). Для этого к изогнутой трубке 1 при. соединяют резиновый шланг от склянки с раствором.

В бюретке с автоматическим нулем (рис. 81, г) нулевой отметкой является верхний срез отростка 4. Когда раствор, подаваемый снизу через трубку 1 поднимается до верхнего среза отростка 4, избыток его будет стекать из бюретки через трубку 3. После прекращения подачи раствора уровень его установится автоматически на верхнем срезе отростка. Первую метку на шкале такой бюретки обозначают 1 мл.

Местом отсчета уровня раствора в бюретке всегда выбирают нижний край 1 мениска (рис. 81, д). По этому краю и калибруют бюретку. Только в случае непрозрачных растворов (водный раствор KMnO4, раствор 1г в водном растворе KI и др.) необходимо делать отсчет по врехнему краю 2 мениска.

Точное определение нижнего края мениска затруднено явлением отражения, возможны погрешности и от параллакса, если глаза не будут находиться точно на высоте мениска (см. рис. 79, а). У мерных колб и пипеток метка окружает горло или трубку целиком, что позволяет взять точный отсчет. У бюреток же метка занимает только часть окружности трубки. Поэтому для правильного отсчета уровня раствора в бюретке применяют разные приспособления. Например, держат позади бюретки кусок белого картона или матовую стеклянную пластинку.

0011Наиболее эффективным приспособлением для отсчета уровня раствора является кусок плотной белой бумаги 3 с нижней зачерненной частью (рис. 81, д). В куске бумаги делают два горизонтальных разреза такой длины, чтобы бумагу как кольцо можно было одеть плотно на бюретку и перемещать по ней верхний край горизонтальной черной полосы 4 располагают у нижнего края мениска, который от этого становится более четким, почти черным, так как устраняется мешающее отсчету отражение. Рекомендуется также на средней части бумаги, расположенной сзади бюретки между горизонтальными разрезами, нанести черную вертикальную черту 5. Тогда проектируются два конуса мениска, сходящиеся вершинами точно у нижнего его края.

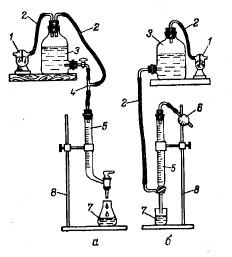

82. Установка бюреток для серийных анализов с вводом раствора

в верхнюю (а) и нижнюю (б) часть бюретки

1 - склянка Тищенко; 2 - резиновый шланг

3 - склянка с титрованным раствором;

4- тройник; 5 - бюретка; 6- хлорокальцая трубка;

7 - анализируемые растворы; 8 – штатив

Верхний конец бюретки закрывают от попадания пыли и испарения раствора маленьким стаканчиком или широкой, короткой пробиркой.

На рис. 82 приведены схемы установки бюретки для частого титрования анализируемых проб одним и тем же раствором. В установке типа а бюретку 5 заполняют раствором сверху из бутыли 3 через нижний кран, а в установке типа б - снизу через трехходовой кран. Принцип работы этих установок понятен из рисунка. Чтобы защитить растворы в бюретке и бутылях от взаимодействия с примесями воздуха, их присоединяют к склянкам Тищенко 1, а открытый верх бюретки закрывают пробкой с хлорокальциевой трубкой б (рис. 82, б). Обычно склянку Тищенко (см. рис. 28, д) и хлорокальциевую трубку (см. рис. 237, д) заполняют либо натронной известью, либо аскаритом (Аскарит - смесь асбестовой ваты с NaOH.), которые поглощают кислотные примеси (СО2, SO2, НС1, H2S и др.). Когда раствор чувствителен к аммиаку в воздухе, вместо склянки Тищенко и хлорокальциевой трубки устанавливают склянку Дрекселя (см. рис. 27) с разбавленной серной кислотой. Для более тщательной очистки воздуха применяют поглотительные колонки (см. рис. 237). Хлорокальциевую трубку присоединяют к бюретке, как показано на рис. 82, б, в этом случае избегают попадания тонкой пыли поглотителя в бюретку.

Жидкости из бюретки отмеривают всегда от нулевого деления до уровня, находящегося приблизительно на 5 мл выше нужного деления. Достигнув этой отметки, выжидают 15-20 с и, приложив конец бюретки к стенке приемного сосуда, капля за каплей спускают раствор точно до нужной отметки.

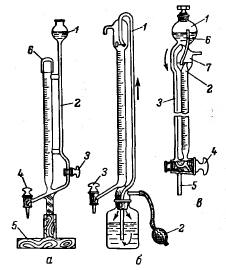

0Микробюретки отличаются от объемных бюреток небольшим объемом. Они имеют градуировку по 0,01 мл, что дает возможность делать отсчеты с точностью до 0,005 мл. Все конструкции микробюреток можно свести к трем типам, представленным на рис. 83.

Рис. 83. Микробюретки Пеллета (б) и Гибшера (в) Банга

Микробюретка Банга (рис. 83, а) - наиболее распространенный тип микробюреток. Ее закрепляют либо в лапке штатива, либо устанавливают на деревянном достаточно устойчивом основании 5. Бюретку заполняют раствором из резервуара 1 через трубку 2 й кран 3 при закрытом кране 4. Для защиты раствора от пыли и испарения верх бюретки закрывают небольшим стаканом б.

Банг Ивар (1869-1918) - норвежский химик-органик.

Микробюретку Пеллета (рис. 83, б) с автоматической установкой нуля заполняют при помощи резиновой груши 2 при закрытом спускном кране 3. Излишек раствора отсифонируется обратно в склянку через боковую отводную трубку 1, верхний срез которой точно установлен на нулевой отметке.

Микробюретка Гибшера (рис. 83, в) заполняется при повороте трехходового крана 4, позволяющего раствору из сосуда 1 по боковой трубке 3 попасть в бюретку. Избыток раствора сливают через носик 5 при новом повороте крана 4. Нулевой уровень в бюретке устанавливается как только поверхность раствора коснется верхнего среза отростка 2. В этот момент прекращают с помощью крана 4 спуск раствора. Остаток его из головки 7 засасывается в сосуд 1 через трубку 6 при заполнении бюретки.

Газовые бюретки применяют для измерения относительно небольших объемов газов (см. разд. 10.11).

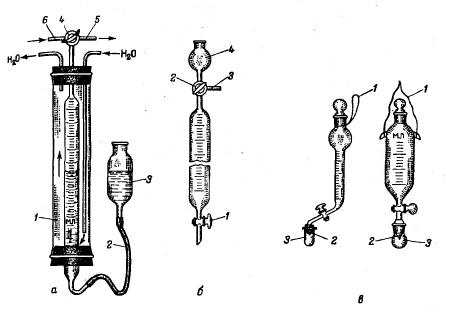

Газовая бюретка Гемпеля (рис. 84, а) имеет термостатирующую рубашку 7 и уравнительную склянку 3, присоединенную к бюретке через резиновую трубку 2. Склянка 3 заполнена запирающей жидкостью, в которой исследуемый газ не растворяется. Чтобы отобрать пробу газа, поднимают уравнительный сосуд 3 при открытом трехходовом кране 4 до полного вытеснения из бюретки воздуха: в трубке 5 должна появиться запирающая жидкость. После этого кран 4 переключают на трубку 6, связанную с сосудом, содержащим исследуемый газ, и, опуская склянку 3, засасывают нужное количество газа.

Гемпель Вальтер (1851-1916) - немецкий химик-технолог. Газовую бюретку ввел в лабораторную практику в 1877 г.

рис. 84. Газовые бюретки Гемпеля (а) и Бунге (б) и весовые бюретки (в)

Газовая бюретка Бунге (рис. 84, б) также служит для газового анализа. Сначала бюретку через кран 1 заполняют при помощи уравнительного сосуда (на рисунке не показан), открыв кран 2 для сообщения с воронкой 4. Затем, переведя трехходовой кран на трубку 3, соединенную с сосудом, где находится анализируемый газ, опускают уравнительный сосуд и засасывают пробу этого газа. Измеряют его объем, атмосферное давление и температуру. После этого наливают в сосуд 4 раствор, поглошающий газообразную примесь, находящуюся в анализируемой пробе, и краном 2 впускают раствор в бюретку (кран 1 при этом должен быть закрыт). Перед впуском в бюретке создают пониженное Давление, опуская уравнительный сосуд. Закрыв краны 1 и 2 осторожно взбалтывают бюретку с раствором-поглотителем и измеряют снова объем газа. Он будет несколько меньше, так как газообразная примесь провзаимодействовала с раствором-поглотителем. Полученные значения исходного и конечного объемов позволяют определить содержание примеси в пробе газа.

Бунге Николай Андреевич (1842-1915) - русский химик-технолог.

Весовые бюретки применяют в тех случаях, когда нужна особая точность в определении объема жидкости или газа. Их надо градуировать и проверять. Весовые бюретки показаны на рис. 84, в. Массу весовых бюреток определяют заранее, а затем щ взвешивают вместе с раствором, подвешивая к коромыслу весов проволоку 7. Носик 2 таких бюреток должен быть всегда тщательно закрыть пришлифованным стаканчиком 3.

С помошью весовых бюреток можно измерить массовую долю (wb) растворенного вещества В:

wb = mB/(mB + тж), (4.5)

где тж - масса растворителя, добавленного в сосуд для растворения из весовой бюретки, г; mB - масса растворенного вещества, г; mB + тж - масса раствора; г.

Весовые бюретки сводят титриметрический анализ к гравиметрическому. Титром раствора в этом случае будет число граммов вещества, растворенного в 1 г раствора. Перед титрованием взвешивают бюретку, содержащую раствор с определенным титром (стандартный раствор), титруют этим раствором анализируемую пробу, затем снова взвешивают бюретку. Разность в массе дает количество израсходованного на титрование стандартного раствора. Так как в конце титрования перемену окраски индикатора можно заметить в лучшем случае с точностью до нескольких капель стандартного раствора, масса которых больше 10 мг, совершенно бесцельно взвешивать бюретку с точностью большей, чем 10 мг. Точность может быть повышена только в реакциях с резким переходом окраски титруемого раствора,

4.5. Проверка мерной посуды Мерные колбы, пикнометры, пипетки и бюретки перед работой необходимо проверять. Массовое производство мерной посуды без паспортизации каждой ее единицы приводит к тому, что указанная на мерной посуде вместимость часто не соответствует

действительной.

Перед проверкой мерную посуду тщательно моют (см. разд. 2.9) и высушивают. Высушенную мерную посуду, используемую на "выливание" (пипетки и бюретки), перед проверкой смачивают чистой водой: наливают ее в проверяемую посуду и дают постоять 1-2 мин, после чего выливают, как и при обычном использовании.

Проверка мерной посуды заключается в определении массы чистой воды, не содержащей примесей и растворенного воздуха, налитой в посуду до метки (мерные колбы и пикнометры) или вылитой из нее (пипетки и бюретки) при данной температуре и атмосферном давлении. Для проверки микропипеток и микробюреток вместо воды применяют ртуть (см. разд. 1.9). По найденной массе воды или ртути определяют истинную вместимость мерной посуды, используя таблицы плотности воды или ртути для измеренных температуры и давления.

Таблица 3. Масса 1 л воды при разных температурах

Температура, С, |

Масса, г |

Поправка на атмосферное давление |

Температура, С |

Масса, г |

Поправка на атмосферное давление |

18 19 20 |

998,595 998,405 998,204 |

0,00140 0,00140 0,00139 |

21 22

|

997,992 997,770 |

0,00139 0,00138 |

Таблица 4.Плотность ртути для разных температур и давлении 1 атм

Температура, "С |

Плотность, г/см3 |

|

Температура, °С |

Плотность, г/см3 |

18 19 20 |

13,5508 13,5483 13,5459 |

21 22 |

13,5434 13,5409 |

|

Ниже приведены данные, чаще всего используемые в расчетах (табл. 3 и 4).

Если атмосферное давление меньше 101325 Па = 760 торр = = 1 атм, то на каждый 1 торр = 133,322 Па = 1 мм рт. ст. разницы прибавляют к найденному объему поправку, указанную в табл. 3. При атмосферном давлении, превышающем 101325 Па, поправку вычитают.

Например, масса воды в мерной колбе вместимостью 50 мл оказалась равной 49,560 г при 18 °С воздуха и давлении 100 кПа ( 750 торр). Из табл. 3 находим, что при этой температуре воздуха, а следовательно, и воды, простоявшей в комнате и сравнявшей свою температуру с температурой воздуха, масса 1 л воды равна 998,595 г, т.е. масса 1 мл воды составляет 0,998595 г. Разделив 49,560 г на это число, находим, что вместимость взятой мерной колбы 49,6297 мл. Поправка на давление составляет (760-750)0,0014 = 0,014 мл. Прибавим ее к вычисленному объему и получим: 49,6297 + 0,014 = 49,6437 мл, или округленно 49,64 мл. Отсюда поправка к указанной на мерной колбе вместимости будет 50,0 - 49,64 = 0,36 мл. Такая мерная колба для работы непригодна и является производственным браком. Допустимая поправка для объема 50 мл должна быть не больше ±0,1 мл.

При проверке пипеток воду из них спускают в бюкс с крышкой (см. рис. 57) и взвешивают. Не выливая воду из бюкса, спускают в него снова полную пипетку и взвешивают. Так поступают и в третий раз. Из трех значений массы воды берут среднее.

При проверке бюреток измеряют массу всего ее объема, а затем - массу воды через каждые 10 мл. Для точной калибровки Проверяют массу каждого миллилитра.

Проверенную мерную посуду лучше использовать только тому экспериментатору или аналитику, который ее проверял. Это будет залогом успеха в работе.